昔日位於冷戰前線的東亞,在美國核武保護傘的庇蔭之下、加上韓戰、越戰締造的軍需供應鏈及後勤商機,日、韓、台都各自創造了自己的經濟與民主奇蹟。如今面對「中美新冷戰」風雨欲來,這些國家也再次走到選邊站的歷史十字路口。不過這些身處第一島鏈(日、台)或大陸邊緣(南韓)的國家,其實至今仍未完全走出二戰遺留的歷史傷口。日前在南韓江原道的「韓國自生植物園」啟用的安倍晉三下跪銅像,便再次挑動了日韓之間的恩怨糾葛。

由於地處鄰近,日本與韓國自古就留下許多相互交流的紀錄,雙方更同樣深受漢文化影響。兩國均以能否識漢字、賦漢詩,作為判斷教養高低的重要依據。在日本派出「遣唐使」直接向中土取經之前,中國文化大多經由朝鮮半島輸入日本,韓國雖無意對中日用兵,但中日若彼此征伐,韓國往往也難置身事外—日韓早年的恩怨情仇,多半由此而起。

「神風」後來也成為日本在二戰末期的虛幻寄託。沖繩戰役中,美國碉堡山號航空母艦被「神風特攻隊」的自殺飛機重創。(維基百科)

往遠處看,高麗13世紀末曾與宗主國元朝聯合出兵日本,日本16世紀末則在豐臣秀吉完成統一後,欲取道朝鮮征討大明。這兩場戰事雖然都以入侵方敗北收場,但所向無敵的元兵在九州灘頭登陸之際,就慘遭「神風」殲滅,戰火並未波及日本菁華地帶;入侵朝鮮的日軍卻是屠戮破壞了整個朝鮮半島方才撤走,在韓國的歷史記憶中,留下了殘暴無道的一面。

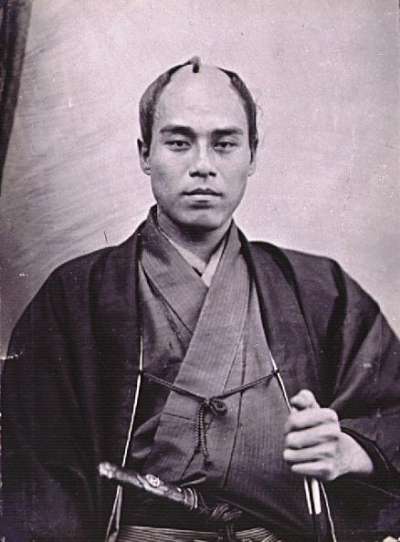

等到日本明治維新之後,討幕功臣西鄉隆盛曾支持以武力逼迫朝鮮開國,認為可起用因改革失去特權、滿腹怨氣的士族。但大久保利通、木戶孝允、伊藤博文等人卻認為日本國力尚待厚植、應以內政優先,應留待日後再行征韓。這場征韓論最後由明治天皇聖斷、頒旨「緩征」,西鄉隆盛等「征韓派」則憤而下野,埋下了日本史上最後內戰—西南戰爭—的導火線,「征韓派」與不服明治政府的舊士族遭到徹底剿滅。

當初反對「征韓」的明治政府,卻在「征韓論爭」的短短兩年後(1875年)用兵朝鮮,在對馬海峽彼岸重演了二十多年前培里的「黑船來襲」舊事。值得注意的是,這次日本以武力迫使朝鮮開國,並非單純是鷹派政客的偶然為之(如同中日戰爭與日本軍人奪權不無關係),而是日本信奉軍國主義的必然結果。即將於令和6年從日幣萬元紙鈔上「引退」(將更換為「近代日本經濟之父」澀澤榮一)的啟蒙思想家福澤諭吉,曾在1885年的〈脫亞論〉一文中指點了日本的「脫亞入歐之道」。

所謂「脱亞入歐」,並非單純「脫離落後的亞洲弱國、躋身先進的歐洲強國之列」。福澤諭吉認為,面對列強侵逼,加入西洋文明行列的日本,已無餘暇坐等朝鮮與中國開化、共同復興亞洲,而是應該與中朝「惡友」斷絕關係,再與西方列強共同侵略瓜分中朝。「弱肉強食」、「優勝劣敗」等思維,甚至入侵中韓、大東亞共榮圈等國策,可說一開始就寫進了明治維新的基因。

(相關報導:

這間植物園讓安倍晉三跪著謝罪:南韓新設銅像惹議,日本首相對慰安婦少女跪地認錯

|

更多文章

)

福澤諭吉「脫亞入歐」的主張,後來果然獲得日本政府進一步實踐。1890年,時任內閣總理大臣(首相)的山縣有朋在眾議院演說中倡言,「國家自衛不應只防護『主權線』(國家疆土)、更應防護『利益線』(與國境安危密切相關的鄰近區域)」,如此方能阻擋俄軍南下。為了避免遭到列強侵吞,日本乾脆直接化身帝國主義強權、主動搶奪殖民地將國家,並且將「利益線」與「主權線」統一的做法,確實主導了二十世紀上半葉的日本國運。

山縣有朋這場國會演說發表4年後(1894年),日本發動甲午戰爭斬斷中朝藩屬關係;至於14年後(1904年),在中國東北大打出手的日俄戰爭,則將俄羅斯勢力徹底趕出滿洲與朝鮮。這兩場戰爭雖然解除了俄國勢力直接兵臨城下的威脅,確實鞏固了防衛日本的「利益線」,但也讓中國與朝鮮直接受到日本的侵略與併吞。台灣正是在此時被納入日本版圖,身處日本「利益線」內的大韓帝國(1897年改制),則在1910年被迫簽訂名義上「由韓皇提出、天皇同意」的《日韓合併條約》,正式宣告滅亡。

ピース:大日本帝國紙幣的「後期五十錢券」樣式,正面圖案為靖國神社。(取自網路)

走上歐洲帝國殖民老路的「大日本帝國」(1889年至1947年),在極盛時期曾殖民或佔領今日的朝鮮半島、台灣、中國、馬來西亞、新加坡、緬甸、印尼、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓等地。其中日本對朝鮮的殖民統治長達35年之久,雖然時間跨度不如台灣,但殖民傷痕所引發的歷史仇恨,至今依舊牽動著日韓關係。除了歧視迫害、鎮壓屠殺與抹殺歷史文化,二戰期間日本對朝鮮半島的人力、物力的壓榨與剝削,一直到今天仍懸而未解,那就是超過100萬人的「徵用工」問題、與高達10萬至20萬人的「慰安婦」爭議。

日本政府在二戰時期大量徵用朝鮮人作為奴工,補充日本本土的勞動力缺口,此即「徵用工」。時任南韓總統的朴正熙於1965年6月與日本政府達成共識,雙方簽訂《日韓請求權協定》,日本同意給予南韓5億美元的援助,宣稱徵用工之類的「個人索賠權問題」已在協定簽署時解決,至於相關款項都是「經濟合作」而非戰爭賠償。

這樣的解決方式對「徵用工」來說並不公平,因為他們的痛苦與損失並未得到平復,只是被朴正熙政府作為換取日援的談判條件,因此憤而向法院提告。2018年10月30日與11月29日,南韓最高法院「大韓民國大法院」針對纏訟多年的徵用工賠償訴訟,接連做出要求日本企業(新日鐵住金、三菱重工)必須賠償「撫慰金」的判決。認為南韓出爾反爾的日本政府對此大表不滿,認為判決明顯違反《韓日請求權協定》,日方絕不接受,韓方應立即採取「適當措施」,不過「徵用工」爭議至今沒有解決。

南韓最高法院判決,日本「新日鐵住金」公司須對二戰佔領期間強徵的4名南韓勞工,各賠償1億韓元(美聯社)

至於台灣社會也相當熟悉的「慰安婦」問題(日本強徵殖民地婦女充當軍隊性奴隸),則是日韓關係的另一個火藥桶。時任南韓總統的朴槿惠(她正好就是朴正熙的長女)曾於2015年,兩國達成《韓日慰安婦協議》,日方公開致歉並宣稱「終局且不可逆地解決慰安婦問題」,同時撥款10億日元(新台幣2.8億元)成立「和解與治癒基金會」,向受害者發放撫慰金。這個做法最重要的關鍵字就是「終局解決」,因此首爾當局日後將不會再舊事重提。

(相關報導:

這間植物園讓安倍晉三跪著謝罪:南韓新設銅像惹議,日本首相對慰安婦少女跪地認錯

|

更多文章

)

包括依舊在世的南韓慰安婦阿嬤,以及民族主義色彩鮮明的文在寅政府,都對這項協議大表不滿。2016年3月,數十名南韓慰安婦阿嬤與其遺族向憲法法院提起訴訟,主張《韓日慰安婦協議》違憲。2018年6月,南韓外交部對憲法法院提交意見書,主張這項日韓協議並非具有法律效力的「條約」;同年11月,文在寅政府直接解散「和解與治癒基金會」,形同推翻協議,所謂「終局解決」依舊只是紙上談兵。

南韓日本軍慰安婦受害者以及遺屬針對日本政府提起的索賠訴訟第一次庭審在首爾中央地方法院進行,受害者李玉善出席。(AP)

目前南韓各地共有115尊慰安婦少女像,其中最著名的一尊便是日本駐首爾大使館外、日夜注視著日本人的少女像。日本政府多次要求撤除,韓方則由關心歷史的大學生與社運人士日夜輪流駐守,就在少女旁搭起帳篷24小時陪伴護衛。不過在江原道植物園的安倍下跪銅像落成後,日韓之間的歷史仇恨再次成為地緣政治的焦點。日本內閣官房長官菅義偉則說,如果此事屬實,將對日韓關係造成「決定性影響」。

這次在江原道自費設置銅像的植物園長金昌烈說,南韓雖然設立了許多慰安婦少女像,但根本都沒有人道歉。那麼在設立銅像時,有人表現道歉的姿態不是更好嗎?製作該銅像的南韓藝術家王光炫則說,這座銅像是為了讓慰安婦阿嬤得到應有的待遇,希望日本正視歷史、誠心道歉,如此也能走向一個全新的國家。先不論讓安倍晉三跟秦檜一樣永遠跪著是否允當,畢竟這座銅像並非政府出資,南韓政府也無權撤除人民在私有土地上的創作物。

婦女救援基金會2019年舉辦「歷史不容抹滅 日本政府道歉!814國際『慰安婦』紀念日抗議行動」記者會。(簡必丞攝)

真正的問題是,日本政府並非不曾承認慰安婦問題、或者不願給予道歉及賠償,但在世人數已寥寥無幾的慰安婦阿嬤們,確實始終感受不到日方誠意、普遍不願接受日方做法,慰安婦問題也一直都是日韓關係的難題(相對來說,台灣與中國甚至其他國家,慰安婦議題甚少上升到外交層面,影響與日本的雙邊關係)。尤其每當南韓的左派陣營與日本的右派陣營同時執政,這些二戰問題的餘緒就會再次成為雙方關係的阻礙。

(相關報導:

這間植物園讓安倍晉三跪著謝罪:南韓新設銅像惹議,日本首相對慰安婦少女跪地認錯

|

更多文章

)

二戰結束時才22歲的李登輝,日前以98歲高齡仙逝,跟他同世代的慰安婦阿嬤們卻仍苦等不到公義,如何真正撫慰她們漫長人生的至痛,才是政治家們真正應該關切與思考的;對於雙方如何面對彼此在歷史長河裡結下的仇恨,理性而有效地建立起和平交往機制,而非任由對歷史重演的恐懼、對追求成為正常國家的想望,成為雙方關係的不穩定因素,也是日韓領導人需要發揮智慧的重點。不過後者還可緩緩圖之,當解決慰安婦問題的契機漸漸消失,安倍有沒有被鑄成銅像永遠跪著、傷害了日本群體的尊嚴,南韓左派的做法或者日本政府的回應是否小鼻子小眼睛,其實已都不是那麼重要的問題。