每年的10月31日是先總統蔣中正(1887~1975)的壽誕紀念之日,同時也是國防大學(中正)理工學院院慶紀念日。

1966年(民國55年),原「陸軍理工學院」,奉國防部令--擴編更名為「中正理工學院」,並選定桃園市大溪區員樹林大漢溪畔中正嶺(石園路75號)為新校址。1969年(民國58年)3月,整編「聯勤測量學校」及「海軍工程學院」,並於12月遷至桃園新校址,成為國內第一所及唯一一所培養國防科技專才的最高軍事學府。

2000年(民國89年)5月8日,國防部先將「三軍大學」、「中正理工學院」、「國防醫學院」、「國防管理學院」合併為「國防大學」,但各校名稱保持不變,民國95年(2006年)9月1日,國防部配合《北部地區校院調併》案,再將「政戰學校」納編進來與現有「理工學院」、「戰爭學院」、「陸軍學院」、「海軍學院」、「空軍學院」,調併為國防大學各學院。至此,成立於1966年(民國55年)的「『中正』理工學院」正式走入歷史(1966~2006)!

追溯中華民國在大陸時期(1911~1949),國防大學(中正)理工學院,1917年(民國6年)於漢陽兵工廠創校時名為「漢陽兵工專門學校」,創校至今已超過102年,是國內少數校齡超過百年的歷史名校。

廠辦教育從工藝學堂開始

近代中國的軍工教育制度的源起,最早可以追溯至江南製造局(簡稱滬局)總辦林志道在製造局內創辦的「工藝學堂」。

1898年(清光緒24年)林志道仿照日本大阪工業學校(註一)的課程,在製造局內設立了「工藝學堂」。「工藝學堂」在同年11月由兩江總督劉坤一(1830~1902)批准於12月19日正式開辦。學堂內設──機器工藝與化學工藝兩科(門),第一期招收學生50名(註二),除將原有的畫圖房學生納入外,不足的部分則從廣方言館與各廠之員工子弟中招收。「工藝學堂」的學程4年,畢業後分發廣方言館及滬(即江南製造(總)局,簡稱:滬局)、寧(即金陵機器局/兵工廠,簡稱:寧局或寧廠)兩廠實習與任職(註三)。

1905年(清光緒31年)3月,新任江南製造(總)局總辦周馥(1837~1921)將廣方言館與「工藝學堂」合併納入新設的──「工業學堂」內。不久陸軍部重整了「工業學堂」,將其分成三個不同學堂──專門、中學、小學等三部分(註四)。原有的「工藝學堂」改稱為──「兵工專門學堂」,而「兵工中學堂」與「兵工小學堂」仍統稱為「兵工學堂」(註五)。1911年中華民國成立後,江南製造局改名為:上海製造局。受到二次反袁戰爭的影響,上海製造局被迫在1913年(民國2年)秋停工,廠內所屬學校也被迫一起停課。然這個在製造廠內辦理工程專業教育的方式則被沿用了下來,最有名的就是在1917年(民國6年)成立的──「陸軍部漢陽兵工專門學校」。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

「陸軍部漢陽兵工專門學校」是在1917年(民國6年),由全國兵工督辦薩鎮冰先生(1859~1952,福州船政學堂第二期畢)、漢陽兵工廠總辦劉慶恩先生(1869~1929,畢業於廣東水師學堂)及前鞏縣兵工廠(於由位於河南鞏縣孝義鎮,因此也被稱為:「孝義兵工廠」或「鞏義兵工廠」)籌備處處長蔣廷梓將軍(1874~,日本陸軍士官學校中華隊第三期砲兵科畢業,辦校時軍階為陸軍中將)等人籌劃建校,校址就地設於湖北漢陽兵工廠內,初定名為「陸軍部漢陽兵工專門學校」,由蔣廷梓兼校務,後聘郭鴻鑾(1882~1957,原名:郭敬宇,畢業於京都帝國大學天文物理系)擔任校長。招舊制中學(註六)一年級學生訓練4年,在學期間--半天上課,半天工廠實習。前後只收了兩期學生,分別於1921年(民國10年)1月及10月畢業,這就是俗稱的「老一期」與「老二期」,兩期總計畢業18名學生,這段時期的兵工教育的重點在研究槍砲彈藥的設計與製造。

「陸軍部漢陽兵工專門學校」後因經費不足而被迫停辦。1924年(民國13年)冬復由漢陽廠總辦劉文明呈准續辦,並自兼校長。復辦之初的「陸軍部漢陽兵工專門學校」,依照日本帝國大學之學制,設──造兵(製造兵器,名詞來自日本)、製藥(製造火藥)兩科──造兵即現在之機械科(系,當時主要為製造兵器)、製藥即現在之應用化學科(系,原本為:火藥系,因當時以製造火藥為主),仍舊招收舊制中學及甲種工業學校畢業生(同註六)。考上之後須在校接受4年6個月的專科教育。其教育的重點由原本的槍砲彈藥的設計與製造,增加了──地雷、毒氣、酸鹼等設計製造課目。

眾人搶進的明星學校

1926年(民國15年)9月北伐軍收復武漢後,將校名更改為「國民政府漢陽兵工專門學校」,由鄧演存(1888~1966,畢業於保定軍校第一期砲科)接掌廠務並兼校務。1928年(民國17年)國民政府軍政部成立,又將校名變更為「軍政部漢陽兵工專門學校」,由黃公柱(1889~1954)出任校長,復校後共招生三期(註七)。黃公柱畢業於日本陸軍士官學校中華學生隊第十期步科,是革命先烈秋瑾的女婿(其妻為秋瑾之女王燦芝)。在當時兵工專門學校學生的素質遠較一般大學為高,主要是在那個普遍階貧的年代裡,就讀兵工專門學校不但享有公費待遇,畢業後更能分發兵工署或各廠服務──讀書不用錢、就業沒煩惱──自然吸引相當多無力負擔大學學費但成績優異的學生入學,兵工學校校友、已故前聯勤副總司令的雷潁將軍(1920~2018,兵工學校第六期造兵學系、比序中正理工學院33年班)就曾自豪的說,大陸時期的兵工學校是與交大齊名的名校。以1929年(民國18年)7月在武漢、上海、北平及廣州四大城市舉行的第二期招生為例,到考者逾 2,000人,後經初試、複試共錄取 80人,錄取率只有約1/30,入學後對學業成績的要求也相當嚴格,年度補考不及格者,1 科降級,2科除名(開除/退學),所以畢業人數更只剩62人。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

成為軍政部兵工專門學校

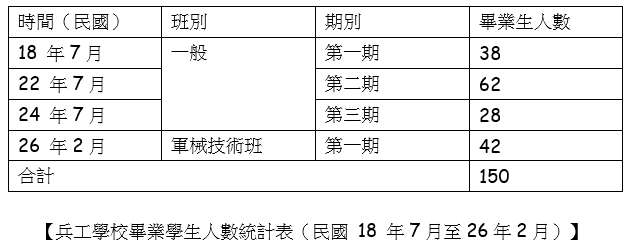

國民政府完成北伐遷都南京後,在1932年(民國21年)9月將學校遷至南京中華門外金陵兵工廠旁,改名為「軍政部兵工專門學校」,並定9月20日為校慶日,仍舊招收──造兵與應用化學兩科,由畢業於日本帝國大學冶金科的許徵(1888~1969)出任校長,同時取消教育長的編制,增設教務處,由韓祖堃擔任教務主任。1933年(民國22年)1月17日,俞大維接任兵工署長後,對於兵工人才的培育更加重視,因此從第四、五期開始,招收一般大學理工學系唸完大二所有學分之優秀學生為正科生,在校只須就讀3年專業科目成績及格就能畢業。自第六期以後又恢復招收一般(新制)高中畢業生。1934年(民國23年)9月李待琛(1891~1959,東京帝國大學造兵科畢、哈佛大學冶金學博士,曾任湖南大學校長)接任校長。也是從這年開始,國府為加速培養各部隊及廠庫之軍械專門人才,在「軍政部兵工專門學校」內增設了「軍械技術班」,招收高中畢業生,施以三年之專技訓練,至抗戰爆發,共招收三期,訓練畢業生136名(註八)。1937年(民國26年)7月7日,日本全面侵華。8月由梁強接任校長,學校先奉命搬遷到湖南株州,1938年(民國27年)1月再遷至重慶,最初暫駐於市區通遠門之至聖宮,不久再遷至市郊沙坪壩後山區小楊公橋董家院,與暫遷至此的--中央大學、重慶大學等校為鄰。1939年(民國28年)更名為「兵工專門學校」。1941年(民國30年)1月,知名物理學家方光圻接任校長,並奉命更名為「軍政部兵工學校」,校本部改稱為「大學部」,其原屬之「軍械技術班」則改稱為「專科部」,同時開設--大學練習技術補習班、特別訓練班、初級技術員訓練班等技術班次(註九)。

從南京搬遷至臺灣花蓮

抗戰勝利後,「兵工專門學校」改校名為「兵工工程學院」,不久遷回南京原校區。1946年(民國35年)9月,更名為──「聯合勤務總司令部兵工專門學校」。1947年(民國36年)5月,東遷上海吳淞,修改編制,擴大兵工範圍,包括──設計、製造、保養、補給等部門,10月,再改名為──「兵工專門學校」(註十)。1948年(民國37年),國府將「陸軍機械化學校」(註十一)內之「戰車工程學院」,併入「兵工專門學校」,之後將原來之大學部改名為「兵工工程學院」,設造兵、化工及戰車等三個學系,並附設立--兵工勤務組、化學兵訓練班及軍官訓練班,以培養兵工技術勤務與化學兵幹部(註十二)。同年,「兵工工程學院」招考第十四期新生,分──北平、上海、南京、重慶、武漢、廣州等六大考區同時進行考選學生的作業,最後錄取新生307人。國共內戰末期的1949年(民國38年)1月16日,「兵工工程學院」奉命遷至臺灣省花蓮市,總計在大陸時期,畢業校友約617人(截至1948年/民國37年),後隨政府遷來臺灣,在軍中服務晉升至少將官階(將官)以上者達20人(註十三)。

在花蓮時期的「兵工工程學院」,下設──造兵(機械)、化學(工程)、戰車三個學系,學制上完全依照美國大學學制,學生在學5年,入學前必須先接受半年的入伍訓練,之後才回到學校上課。一、二年級的課程為一般大學理工基礎課程,三、四年級為專業課程的研修,主要著重於兵器與火藥的設計與製造,最後半年則為工廠實習,訓練成為既能動腦又能動手的「戰爭」工程師(註十四)。遷校初期,由於缺乏師資,因此大部分教授均由──臺灣大學與臺灣省立工學院(國立成功大學前身)聘請來的。特殊的是,當時「兵工工程學院」的學生雖然在校修習時間長達5年,但受到原有《大學法》的限制,因此畢業時並未授予學士學位。不過當時「兵工工程學院」將火箭學與彈道學列為重點的專業課目,是領先世界的創舉。曾參加美國「阿波羅太空計畫(Project Apollo)」的著名航太專家──劉漢壽博士,就畢業於「兵工工程學院」工程學院第十四期,在他的回憶錄──《從失學少年到太空科學家——劉漢壽回憶錄(秀威資訊/2010.05出版)》中指出:「當年在全美國的大專院校中,找不到任何有關火箭及彈道之課目。但兵工學院則將火箭學及彈道學列為重點的專業課程。美俄太空競賽開始,美國求才若渴,不能不理聘一位當年出身於中國兵工學院的火箭專家兼彈道學者。此一特殊的時代背景,使我應運中選,以後我也能把握此一史無前例的機會,幫助美國,用火箭發射載人衛星,循軌道登陸月球後,而又能循軌道安返地面」。所以劉漢壽先生就曾這麼驕傲的說──「如果沒有柏林大學、麻省理工學院、加州理工學院和兵工工程學院,人類首次登陸月球,可能不會如此順利。」另外當年每一個畢業生在畢業時都必須完成一篇論文才能順利畢業授階,因此課業壓力相當繁重(註十五)。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

後因花蓮地震頻繁,導致學校損失慘重。尤其發生在1951年(民國40年)10月~12月的「花東縱谷系列地震(又稱為:「花蓮大地震」)」,幾乎將兵工學校校舍夷為平地。整個地震期間,臺灣省氣象所(今交通部中央氣象局)共記錄了3,037個地震,其中735個為有感地震、4個震度大於7的強烈地震,共造成85人死亡,200人重傷,1,000多人受到輕傷。地震範圍分佈長達100多公里,同時引發米崙、玉里和池上三處斷層的錯動(註十六)。因此在隔年(1952年/民國41年)政府緊急將「兵工工程學院」遷至臺北市新生南路三段(今大安區行政院人事行政總處公務人力發展學院附近)。並將軍官訓練班改編為兵工勤務專修班、化學兵組改組為化學兵專修班、戰車工程學系改為車輛工程學系、兵工保養人員訓練班改為兵工勤務班,開辦兵工軍官初級班及預備軍官訓練班,教育内容含括兵工裝備保養、補給之作業技能,連、營級戰術課程,培養連級兵工幹部(註十七)。總計在花蓮完成──第13、14、15三期學生之學業。1955年(民國44年)7月化學兵專修班改為化學兵訓練班(即化學兵學校之前身),直隸聯勤總部(註十八)。9月,「兵工工程學院」奉令改隸於陸軍供應司令部兵工署,並更名為「陸軍供應司令部兵工學校」(註十九)。

1962年(民國51年)9月,「兵工工程學院」再改名為「陸軍理工學院」,直屬於陸軍總部。原有的初級技術人員訓練班、兵工勤務班、化學兵訓練班及軍械人員訓練班等班隊隨「兵工學校」遷往臺北市中正區信義路一段,至此院校分制,之後經幾度遷移與組織調整,目前已改制為「陸軍後勤訓練中心」(註二十)。

「陸軍理工學院」則於1966年(民國55年),奉令改隸國防部,並改名為「中正理工學院」。1968年(民國57年),配合國軍軍事教育體制改革,合併「海軍工程學院(前身為民國36於上海高昌廟成立之「海軍機械學校」,如附註說明1)」及「聯勤測量學校(前身為1904年於北京設立之「測繪學堂」,如附註說明2)」,年底遷入桃園市大溪區(員樹林)石園路75號(另名為「中正嶺」)。2000年(民國89年)奉命併入國防大學,更名為「國防大學中正理工學院」。2006年(民國95年)11月1日,配合軍事院校整併案,中文校名再次更名為「國防大學理工學院」,所屬校區改為中正嶺校區。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

另外部分留在大陸的畢業生如任新民(1915~2017,兵工學校第五期校友,美國密西根大學工程力學博士,曾任液體推進燃料火箭引擎總設計師、通信衛星計畫總工程師)、謝光選(1922~2016,大陸第一枚自行設計的中近程導彈總體主任設計師)等人不但獲選為大陸的中科院院士,對於大陸發展太空與導彈科技均有重大貢獻。國府遷臺後,中共華東軍區三野司令員陳毅(1901~1972)委派原「兵工工程學院」教授張述祖(1900~1973,東南大學物理系畢、柏林大學物理和彈道雙料博士),聯絡招集仍滯留於京滬一帶兵工學院教授及校友二十餘人,成立「華東軍區司令部(軍事)科學研究室」。但韓戰初期的慘痛經驗──單計在1951年6月前,已造成577,000多名解放軍的傷亡,朝鮮戰場已名符其實的成為解放軍的「絞肉機」。這逼的解放軍不得不認真的思考──技術與後勤現代化的問題,尤其是亟需培養大批的軍事技術幹部。1952年6月23日下午,毛澤東、周恩來、朱德、彭德懷在中南海懷仁堂接見剛從朝鮮戰場調回來的志願軍司令員陳賡。陳賡說:「我們是用手榴彈打敵人的榴彈砲,用炸藥包打敵人的坦克車,用繳獲日本鬼子的『三八式』,把美國鬼子趕回『三八線』。如果我們也有飛機、大砲、坦克車,用不了幾個月時間,也不用付出這麼大的代價就能把美國鬼子趕到大海裡去。」為了解決技術落後的問題,建設現代化的軍隊,毛澤東提出有必要建立一所全新的「高等軍事工程技術學院」,由陳賡負責籌建並擔任院長兼政委(註二十一)。陳毅於是將「華東(軍區)司令部(軍事)科學研究室」的教授專家,撥歸陳賡,在北京成立「軍事工程學院」籌備會。8月底,中央軍委副主席、主持軍委日常工作的彭德懷(1898~1974)在北京聽取了蘇聯專家的匯報和建議:「限於目前的技術力量,只能辦一所綜合性的軍事工程學院,學院按軍兵種設5個系,即──空軍工程系(一系)、砲兵工程系(二系)、海軍工程系(三系)、裝甲兵工程系(四系)、工程兵工程系(五系)…哈爾濱遠離前線,最合適作學院校址,它不僅有飛機、坦克工廠,而且有一所辦得相當好的工業大學,便於開展協作;哈爾濱醫科大學的校舍,可以作為學院暫時的『依托』……」(註二十二)

在蘇聯顧問的幫助下,同時向外徵調優秀教授約百名,並決定以──「西南軍區第二高級步兵學校(原西南軍政大學)」、「華東軍區司令部(軍事)科學研究室」和「志願軍第三兵團部分幹部」為建院的組織基礎,肩負中共國防科技發展的「哈爾濱軍事工程學院」(簡稱「哈軍工」)就於1953年9月1日正式開學(成立)。學校成立之初下設五個系和一個預科總隊,這五個系分別是──空軍工程系(一系)、砲兵工程系(二系)、海軍工程系(三系)、裝甲兵工程系(四系)、工程兵工程系(五系),共23個專科。1959年12月31日,中共中央決定將其中──砲兵、裝甲兵、工程兵三個學系分出,分別成立──砲兵工程學院、裝甲兵工程學院、工程兵工程學院。其中砲兵工程學院在1962年1月奉總後勤部、砲兵司令部聯合通知,移出哈軍工,成立新的「砲兵工程學院」,並遷至南京高射砲兵學校校址和砲兵預校校址,9月,學院在南京孝陵衛正式開學。1966年1月,砲兵工程學院改稱「華東工程學院」、1984年7月,「工程學院」改名為「華東工學院」、1993年2月,「華東工學院」再改名為「南京理工大學」。(註二十三)比較特殊的是,前中國科學院院士任新民(1915~2017,有「兩彈一星元勛」、「中國航天四老(屠守鍔、黃緯祿、梁守槃和任新民)」美譽),不但曾參與「哈爾濱軍事工程學院」的創建,也在「南京理工大學」任教過。2005年正逢任老90大壽,「南京理工大學」除了頒發「第一號傑出校友證書」給他外,也特別在機械工程學院門廳立了一座銅像來表揚他的傑出貢獻(註二十四)。

至1966年因中共改變政策,先將「哈爾濱軍事工程學院」由軍事院校改為一般民間學校,隨後卻在「文化大革命」中遭到嚴重破壞。1969年,在林彪發佈的準備打仗的《一號命令》(1969年中蘇在珍寶島打了一仗,當時毛澤東與林彪擔心蘇聯可能聯合臺灣攻打中共)之後,「哈爾濱軍事工程學院」內遷長沙,1970年分拆後成立──「國防科學技術大學(原名:「長沙工學院」/1970年成立、1978年正式擴大更名為:國防科技大學、1999年4月,再改組為:國防科學技術大學)」、「中國人民解放軍裝甲兵工程學院」、「海軍工程大學」、「中國人民解放軍理工大學工程兵工程學院」、「中國人民解放軍防化學院」、「哈爾濱工程大學(哈工程)」、「西北工業大學(西工大)」與早在1966年已移出「南京理工大學」等校。根據紀錄統計,至1966年建制撤銷前,「哈爾濱軍事工程學院」僅招生13屆,但畢業校友中入選中國科學院院士和中國工程院院士達40餘人,有超過200人被授予將官軍銜(軍階)。中國大陸《人民網》因此稱其為「二十世紀中國影響最大的十所學府之一」。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

另外中共(當時還是國民革命軍第八路軍/八路軍)早在1941年5月,就在自己的晉冀魯豫根據地的太行區,成立了中共歷史上的第一所兵工學校──「太行工業學校」,創校初期共有職工20人,學員129人,根據入學學員受教育程度分別編為──兩個機械專科班、兩個普通科班、一個預科班和一個會計班,校長則由中共軍工部長劉鼎(1902~1986)兼任。各班之受訓年限--預科3個月,畢業後升入普通科,普通科6個月,畢業後升入專科,專科8個月畢業。1943年9月18日,因日軍攻進距離「太行工業學校」所在地約4公里的蟠龍鎮,學校被迫遷移到梨城縣井上村一帶墾荒,學校因此停課。抗戰勝利之初,「太行工業學校」於1946年2月在山西長治市重新恢復,改稱「長治工業學校」。到7月又因國共內戰而被迫再次停辦。

1949年初隨著國共內戰已進入尾聲,「太行工業學校」遷入山西太原市上蘭村西側的進山中學,更名為「華北兵工職業學校」,後再改為「華北兵工工業學校」(註二十五)。1958年升格為「太原機械學院」。之後陸續奉命併入──(1961年)北京工業學院(現北京理工大學)4個兵器專業(火砲、自動武器、彈藥、引信)老師與學生、設備、(1962年)瀋陽工學院兩個常規兵器專業(火藥、炸藥)。1971年,奉國防科工委命令,學校歸屬為第五機械工業部,學校停辦並改為工廠。直到1993年才重新復校,並改名為「華北工學院」。2001年學校歡慶60周年校慶時,中共元老薄一波譽其為:「人民兵工第一校」。2004年6月經中共教育部批准「華北工學院」再改名為「中北大學(NCU)」。不過近來在美歐澳(澳洲)經常破獲中北大學畢業生偷拍當地軍事基地和竊取商業機密的案件,因此「中北大學(NCU-North University of China)」被質疑與多年前被曝光的洛陽解放軍外國語學院一樣,都是中共的間諜培訓基地。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

改名為中正理工學院,成為天子門生

「兵工工程學院」日後會取名為「中正理工學院」則是因為一段曲折故事而來的。畢業於「兵工工程學院」第十四期的劉漢壽博士在他的回憶錄--《從失學少年到太空科學家——劉漢壽回憶錄》中對命名的過程有詳細的介紹。劉博士畢業之初(民國42年/1953年)是被分發至位於高雄市前鎮區的聯勤60兵工廠服務(現為國防部軍備局生產製造中心第205廠),1959(民國48年)時成功申請到留學美國的機會,而且還因為畢業論文──《原子彈彈壁問題之研究》得到美國──史丹佛大學(Stanford University)、康乃爾大學(Cornell University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)、哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)、普林斯頓大學(Princeton University)等六所頂尖大學的全額獎學金與博士班入學許可,但當時國防部是不准現役軍人出國進修的。為了能順利讓劉漢壽出國讀書,曾任兵工學校長的簡立將軍(金陵大學肄業、黃埔軍校第六期畢業)於是私下找了《青年戰士報》(今名為《青年日報》)記者,將這個消息發布出去,之後就由蔣中正總統拍板定案,順利讓劉漢壽出國讀書。在離開臺灣的前一天,劉漢壽特地向簡立將軍辭行,簡將軍對他說:「你這次等於施了『通天』的本領,才能出國進修。我們的兵工學校,造就了很多對國家有用的人才,但是在政府的高層,沒有人替我們說話。譬如你們受了五年大學教育,連一個大學學位也不給你們。我們如果想要光大兵工學校,必須尋找『通天』辦法。現在政府抽調士兵做工,修橋鋪路,開荒建屋,稱之為兵工建設。這個兵工並非我們的核子武器與飛天導彈的那個兵工啊!混淆不清,難怪社會人士,一聽到兵工學校學生造原子彈的報導,就認為是招搖撞騙了。我想呈請政府,更改兵工學校的校名,校以人名,改名為『蔣中正理工學院』。」而這就是以後中正理工學院命名的由來。簡立將軍後來出任中正理工學院改組、合併之後第一任院長,中正理工學院的院歌就是由簡將軍作詞、謝君儀譜曲(如附註說明3)。不過當年因為給予出國修習博士學位的時間太短(原本只給1年,後來由國防部長俞大維再特准延長1年),劉壽漢因堅持在美國修完博士學位,結果導致逾期未歸,受到軍方處罰,至今無法回國(中華民國臺灣地區)省親訪友。劉漢壽在美國曾任職美國太空總署 (NASA Goddard Space Flight Center, 1965 to present)和美國國家科學院 (National Academy of Science)。發表重要學術論文82篇、獲得各類勛獎18個。他的重大科研成就,包括:釐定Apollo登月衛星往返的精準軌道,衛星遙測地球礦藏,衛星預報地震等。

如前所述,早年軍校學生,不管讀幾年、程度有多好,畢業的時候政府只會發給軍事學校的修業學資證書(明),在《學位授予法》的限制下,根本拿不到教育部發給的(大學)學士學位證書。政府直到1954年(民國43年)才修正《學位授予法》,讓軍校大學部(四年制正期生)畢業生除了能領到國防部所頒發的畢業證書外,也能同時得到教育部所頒給的學士學位證書。

目前國防大學理工學院設有──大學、碩博士研究所。其中負責基礎教育的大學部與研究所設有──「資訊工程學系」、「化學及材料工程學系」、「環境資訊及工程學系」、「電機電子工程學系」、「動力及系統工程學系」、「機械及航太工程學系」等六個學系。高階博士研究課程則交由「國防科學研究所(簡稱國科所)」負責。原本只招收男性學員的中正理工學院,在1998年(民國87年班)正式畢業授階了第一屆女性職業軍官。在教育部和國防部的同意下,國防大學理工學院與國立交通大學在2019年(民國108年)合作創立「系統工程與科技學士學位學程」,這個學程採入學不分組招生,也就是說--自2019年(民國108年)9月起,入學理工學院的學生,四年成績合格者,畢業時除了國防部規定授予的軍事學資外,還可同時拿到教育部核頒的--國防大學理工學院與交通大學兩張學士學位文憑(註二十六)。

另中正理工學院在1970年(民國59年)開始招收二年制專(修)科班,初期分為──電機工程、電子工程、機械工程、土木工程、化學工程等五科。之後電子工程科再細分為:電子工程科電子工程組、電子工程科電算機工程組兩個不同組別。

但隨著國內普設四年制大學政策與國軍精實案的影響,再加上原有於四年制軍官學校內附設二年制(或三年制)「專科班」與現有的《大學法》有所牴觸(第二條:本法所稱大學,指依本法設立並授予學士以上學位之高等教育機構。)因此國防部決定在2004年(民國93年)招收最後一期專科班(2006年畢業,即民國95年班)後即停止招收所有軍官專科班,此後軍官班次全面提升為大學畢業,專科班則轉為常備士官班次。總計中正理工學院從1970(民國59年)至2004年(民國93年)為止共招收34期二年制專(修)科科技軍官學生班。

◆刪除軍官學校內附設專科班的法律,可以參照國防部在2017年(民國106年)5月12日公告新修正的《陸軍軍官學校組織規程》──本校為四年制大學,未設專科部,故刪除「科」字。

*作者為中正理工學院專科班畢,自由作家

(附註說明)

(一)「海軍機械學校」的創辦必須先由1947年(民國36年)2月江南造船廠所奉海軍副總司令(兼代總司令)桂永清(1901~1954)之命設──造船、造機兩速成班說起。當時預計招收學員30人,施以兩年的專科教育,以期能培養出海軍機械技術人才。但後來考慮兩年之速成班修業時間過短,所學恐難以支撐造船修艦等專業需求,因此經過討論,最後才確定要正式成立美式四年制教育的「海軍機械學校」。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

同年8月1日,海軍設立海軍機械學校籌備處,仿造軍官學校體制草擬設校計畫,並延聘江南造船所所長,畢業於南京江南水師學堂第五期輪機班、美國麻省理工學院(MIT)造船學系畢業的馬德驥先生兼任教育長,教務組主任則是由畢業於馬尾海校、曾經留英,時任左營造船所所長的柳鶴圖擔任。校址就設在上海高昌廟海軍軍官學校舊址內,於同年8月23日,在全國與海外分九個考區(京滬、平津、西安、重慶、武漢、昆明、廣州、新加坡、臺灣)與海軍軍官學校聯合招收第一期學生100名(41年班,37~41),錄取之後集中於南京實施入伍教育。但因兩人(馬德驥、柳鶴圖)公務繁忙而先後辭職。12月1日,海軍總部另派時任青島造船所副所長王先登接任校長一職。王校長到職後,即親往南京率領第一期學生至上海本校報到,並於1948年(民國37年)4月10日舉行開學典禮,並定是日為「海軍機械學校」校慶日。創校之初的師資是由王校長四處奔走,先後自交通大學、同濟大學及兵工學校聘請──王超、趙國華(兵器學)、張鴻(微積分)、李懋觀(化學)、張宗蠡(物理)等名教授來校任教。「海軍機械學校」創校之初是參考國內外各著名大學之教育規劃,分設──造船、造機、造械、電機(之後分成電力與電訊兩組)四個學系。學生在校之養成教育為4年6個月,區分為入伍訓練(3個月)、本科教育(4年)、派艦見習(3個月)等三個階段實施。1949年(民國38年)6月,海軍總部再度於全國八個考區(南京、上海、天津、青島、廣州、臺灣、重慶)舉辦官機兩校聯合招生,最後錄取第二期學生94名(42年班,38~42)。同一時間,為配合海軍各廠所需,將考取海軍準備出國深造之大專畢業生19名撥歸機械成立的機械專修科,受訓一年時間,畢業後分派各廠所服務。政府遷臺後,1950年(民國39年)夏,海軍機械學校在基隆與左營兩地招考新生,並將投考海官、海機兩校成績較差的新生改分發進入二年制的廠務專修科第一期就讀(而機校在校生成績較差者,也會被強迫轉入廠務專修科就讀)。廠務專修科總共招收兩期學生,到1955年(民國44年)「海軍機械學校」與「術科訓練班」合併為海軍專科學院。總計海軍機械學校於1948年(民國37年)創校到結束校務,共畢業9屆(期)學生700多人。另校方在1956年(民國45年)召回已畢業的兩期廠務專修科畢業生,給予兩年時間重讀電子工程(由海軍專科學院代訓),並授予學士學位,比序稱為「43年班丙組」。

中華民國政府在1954年(民國43年),由行政、立法在原《學位授予法案(民國24年4月12日制定)》修正通過(增加)軍事院校畢業生授予學士學位條文。有了法源的依據,「海軍機械學校」也正式於這年起授予畢業生工學士學位與海軍機械少尉官階。而「海軍機械學校」第一屆獲得工學士學位的就是當年畢業的第三期(43年班甲組)。

如前所述,1955年(民國44年),海軍總司令部依據美軍顧問團的建議,在國防部指示下將「海軍機械學校」與「術科訓練班」合併為──海軍專科學院。綜觀1948年(民國37年)創立的「海軍機械學校」共招收9屆學生(48年班),畢業生約700餘人。政府撤退來臺初期,因臺灣大專院校中未設有造船科系,這使得海軍機械學校出身的人員在退伍之後各界皆爭相延聘,分布於驗船協會、大專院校、造船界和航運機構等,適時填補同時期臺灣造船工業發展期的人才缺口。

1964年(民國53年)5月1日改制,海軍專科學院再度改制,其中兵學部改為兵科學校──海軍專科學校,改隸海軍訓練司令部,考選海軍尉級軍官入校受訓。工學部也在同一時間升格為四年制「海軍工程學院」,招考一般高中畢業生,由楊珍少將擔任院長。

參見──

(Ⅰ)麥勁生:《近代中國海防史新論》(三聯(香港)有限公司),p435~437。

(Ⅱ)《海軍機械學校四十四年班(第五期)畢業同學錄》。本期學生是在1951年(民國40年)9月入學,之後在高雄海軍陸戰隊大貝湖(今澄清湖)跑馬地營區接受3個月入伍訓練,1955年(民國44年)12月畢業。當屆畢業學生共76名,分別是──造船系:18名、造機系:24名、造械系:10名、電機系(電力組):11名、電機系(電訊組):13名。

(Ⅲ)金智:《遷臺初期中華民國海軍的建軍發展》(國防部/軍事史評論Vol24/106年6月,國防部史政編譯室編譯處),p161。

(Ⅳ)《海軍機械學校四十四年班(第五期)畢業同學錄》。

(Ⅴ)許樹恩--《材料也神奇:科技學者許樹恩的一生傳奇》(秀威資訊),p76。

(二)中國近代軍事地形(地圖)之測繪(測量與繪圖),最早可以可追溯到1897年(清光緒23年),袁世凱在天津編練新軍時,在天津創建的北洋測繪學堂,但僅辦1期就停辦。1901年11月7日李鴻章去世,袁世凱接任直隸總督、北洋大臣。受到1901年簽訂之《辛丑條約》之限制(北京到天津之間的砲台一律拆毀、外國可以在北京至山海關之間駐紮軍隊),清廷將原有在天津小站訓練之新軍轉移至保定。1902年秋,袁世凱在保定創辦四所軍事學堂,一為「北洋陸軍行營將弁學堂」、一為「參謀學堂」、一為「練兵營」、一為「測繪學堂」。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

1904年(清光緒30年)1月;清政府練兵處在北京設立「測繪學堂」,1907年陸軍部成立後(由練兵處與兵部合併)改稱為「京師陸軍測繪學堂」,開設──三角、地形、製圖三個專業課程,教授近代以軍事運用為主的測繪技術(軍事地形學)。隨著軍事需求日增,有一度曾一省一校設立,經訓練與考評合格後,方賦予測量師證書。後因戰亂、國家財政及科技日新月益等因素,不再以大量人力方式作業。因此,其人力需求減少,學校數目日減。

民國成立後,原「京師測繪學堂」改組易名為「中央陸軍測量學校」。1927年(民國16年)因經費困難停辦。北伐勝利後,國民政府在南京成立參謀本部陸地測量總局。1931年(民國20年)春,在南京大石橋重建「測量學校」,並將校名更改為「中央陸地測量學校」,設「三角」、「地形」、「航測」和「製圖」4個專業科系。復校初期分──尋常科(專科)、特科,不久再增設簡易科。尋常科修業年限為3年,簡易科則為1年半。抗戰爆發後,「中央陸地測量學校」先遷長沙(1937年/民國26年8月)。隔年(1938年/民國27年)5月再遷廣西桂林。1939年(民國28年)三遷貴州鎮寧,後與廣州測量學校合併。1943年(民國32年),學校遷至貴陽。隔年(1944年/民國33年)再遷至北碚澄江鎮(今重慶市北碚區澄江鎮),這段時期「測量學校」的學制分為──大學部與訓練班兩部。抗戰勝利後,1945年(民國34年)3月1日更名為「中央測量學校」。1947年(民國36年)7月,由四川遷江蘇蘇州青陽地,並改制為「測量學校」,直隸國防部,大學部設──「大地」、「地形」、「航測」、「製圖」及「儀器製造」等五個學系。後因國共內戰加劇,1949年(民國38年)春,「測量學校」先遷廣州深井。7月,再遷臺灣花蓮--即今「國立花蓮高級中學」的校址。1950年(民國39年)5月,奉令改隸聯勤總部。1952年(民國41年)10月,遷校於臺中後火車站振興路一帶(臺中市振興路178號)。當年,「測量學校」共設有:「大地測量學系」、「地形測量學系」、「航空測量學系」、「製圖學系」四個學系。1969年(民國58年)3月,奉令與「陸軍理工學院」及「海軍工程學院」合併為「中正理工學院」。併校後,原「測量學校」四學系合併為:「測量工程學系(測量系)」,下設──「大地」、「地形」、「航測」及「製圖」等四組。1988年(民國77年)7月,系更名為:「測繪工程學系」,下設──「大地測量」、「地圖編印」、「航測及遙測」等三組。2006年(民國95年)9月1日為集中教育資源及整合師資與行政人力,將「測繪工程學系」、「應用物理學系氣象組」、「軍事工程學系」及「軍事工程研究所」,整合為「環境資訊及工程學系」,並下轄──「空間科學組」、「大氣科學組」與「軍事工程組」,分別辦理大學部與碩士班教育。

測量學校校友當中最特殊的莫過於現在號稱--蓮生活佛的盧勝彥,當年他畢業於「測量學校」第三十二期,併入中正理工學院後改敘為第二十八期(民國57年班)。

而早期北洋軍閥中,吳佩孚(1874~1939)亦畢業於保定陸軍速成學堂學習測繪科。

參見──

(Ⅰ)中文《百度百科》之【測繪學堂】(https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8B%E7%BB%98%E5%AD%A6%E5%A0%82)。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

(Ⅱ)中文《維基百科》之【測量學校】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E9%87%8F%E5%AD%B8%E6%A0%A1)。

其中有關「測繪學堂」創立的時間,《百度百科》中寫的是1904年、但《維基百科》中卻寫的是1903年,兩者紀錄之差異,或許是舊曆(中國農曆)與新曆(西元紀年)之時間差。

(Ⅲ)中文《維基百科》之【袁世凱】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%81%E4%B8%96%E5%87%AF)。

(Ⅳ)唐錫彤、劉曉煥、吳德運:《品讀吳佩孚》之【蓬萊秀才 曹錕心腹──吳佩孚之崛起】(元華文創)。

(Ⅴ)中文《維基百科》之【吳佩孚】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B4%E4%BD%A9%E5%AD%9A)。

(三)國防大學理工學院院歌歌詞:

「巍巍中正 曠代名崇

日精月進 惟理與工

建軍膺重寄 革命作先鋒

明體以達用 計日而程功

學從術德兼修入 道在天人一貫中

震遠戎 征太空 竭忠誠 揚院風

國防賴以永固 民生藉以長豐

科學軍官志氣洪 大漢天聲萬世雄」

附註:

(註一)創立於1896年,為日本明治維新時期所立的舊制3年制專門學校(專修學校,約等於我國的舊制三年制專科學校/三專),舊名:大阪高等工業學校,之後經過不斷改制,目前為:大阪府立大學/Osaka Prefecture University)。

參見──日文《維基百科》之【大阪高等工業学校】(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1)。

(註二)參見──(Ⅰ)王爾敏:《清季兵工業的興起》(中央研究院近代史研究所),p155。

(Ⅱ)劉廣定:《中國科學史論集》(臺灣大學出版中心),p478。

(註三)參見──

(Ⅰ)王爾敏:《清季兵工業的興起》(中央研究院見代史研究所),p77、106~107。

(Ⅱ)王國強:《中國兵工製造業發展史》(黎明書局),p21。

(註四)參見──任熾海:《中國的軍工事業史話》(漢世紀數位文化/EHGBooks),p113。

在清末,新式的陸軍小學堂入學年齡為15歲至18歲之間,學程3年。畢業後可升入中學堂就讀,中學堂的學制兩年。

(註五)參見──火器堂:《江南製造局》(http://www.chinesefirearms.com/110108/history/jiangnan.htm)。

另4月時,陸軍部將製造局中的船塢分出獨立,成為民營造船廠,稱為江南造船廠。

(註六)根據中華民國教育年鑑(第七次)第一冊的紀錄,民國成立之後教育部分別於1912年(民國元年)7月與1922年(民國11 年),制定教育學制,分別是:「壬子學制」與「壬戌學制」,在當時舊制指的就是:「壬子學制」,新制則為:「壬戌學制」。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

簡單的說,「壬子學制」規定──自初等小學至大學畢業共18年,其中初等教育7年,中學教育4年,大學連預科6至7年……中學校4年畢業,畢業後進入大學或專門學校或高等師範學校預科就讀……實業學校分甲乙兩種,各3年畢業。有關於高等教育修讀年限,分別是:師範學校本科4年,預科1年、高等師範本科3年,預科1年、大學本科3年或4年,預科3年、專門學校本科3 年或4年,預科1年。

「壬戌學制」則是將小學校修業年限定為6年(依地方情形得展長1年)……中等教育──中學校修業年限6年,分為初高兩級,各3年……高級中學分為農、工、商、師範、家事等科……大學設 1 科或數科均可,設 1 科者稱某科大學校、醫科及法科大學校修業年限至少 5 年、師範大學校修業年限 4 年……簡單的說,確定了沿用至今的「六、三、三、四制度」。

用今日的標準來看,舊制中學畢業,約等於現在的高一肄業,之後進入「工藝學堂」訓練(讀書)四年畢業,約等於現在的二年制短期大學資(二年制專科)。

參見──

(Ⅰ)中華民國教育年鑑(第七次)第一冊。

(Ⅱ)劉廣定:《中國科學史論集》(臺灣大學出版中心),p482。

(註七)參見──王國強:《中國兵工製造業發展史》(黎明書局)p97。

(註八)參見──王國強:《中國兵工製造業發展史》(黎明書局)p98。

(註九)參見──王國強:《中國兵工製造業發展史》(黎明書局)p213。

(註十)參見──《陸軍後勤史(兵工之部)》(陸軍總部/現為陸軍司令部,民國49年出版),p45。

(註十一)陸軍機械化學校(簡稱機校)前身為陸軍交輜學校,成立於1936年(民國25年)3月1日,此後因抗戰爆發而不斷遷移校址。1937年(民國26年)11月遷校至湖南長沙,1938年(民國27年)7月更名為「陸軍機械化學校」,同年10月遷至廣西,1940年(民國29年)9月遷至湖南洪江,當時為了保密,對外稱為「(洪江)精是學校」,學生則暱稱為:「(洪江)精是大學」,這校名來自校訓──「事實求是,精益求精」。1944年(民國33年)6月遷至四川潼南,1946年(民國35年)5月遷至江蘇徐州復校,1947年(民國36年)5月1日改名為陸軍裝甲兵學校(簡稱裝校),1948年(民國37年)11月遷至上海。1949年(民國38年)3月遷至臺灣臺中西屯,1952年(民國41年)2月遷至清泉崗,1964年(民國53年)9月遷至臺灣新竹縣湖口鄉長嶺村現址。1969年(民國58年)12月16日,再改編為陸軍裝甲兵訓練指揮部(裝訓部)暨裝甲兵學校,單位主官為指揮官兼校長(少將)。陸軍機械化學校總共招收訓練畢業7期學生。

參見──中文《維基百科》之【陸軍裝甲兵訓練指揮部】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%A3%9D%E7%94%B2%E5%85%B5%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%8C%87%E6%8F%AE%E9%83%A8)。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

(註十二)參見──陸軍後勤訓練中心:《漢陽薪傳百年榮耀紀念專輯》,p38。另在「中國材料學學會」2012年(民國101年)2月出刊的第23期電子報中對於車輛系的創設記載則是──「車輛系(現為「車輛及運輸工程組」)之前身為「陸軍機械化學校」之「戰車工程研究班」,併入之初改名為──「戰車工程學系」(1948年/民國37年),(1952年/民國41年)再更名為「車輛工程學系」。「車輛工程學系」之後與「兵器工程學系」、「造船工程學系」三系整合為「動力及系統工程學系」之「車輛及運輸工程組」。不過在《陸軍後勤史(兵工之部)》這書中的記則稍有不同,當時兵工工程學院之大學部內設有──造兵、應化、戰車三三個學系;與新設立之──兵工勤務組、化學兵組、及附設之軍官訓練班,同為四個施教單位。

參見──《陸軍後勤史(兵工之部)》(陸軍總部/現為陸軍司令部,民國49年出版),p45~46。

(註十三)參見--陳葭元:《兵工學校的創始和演變》(https://m.xuite.net/blog/laubin93club/twblog/143716690/原載於世界日報//2004年11月14日)。

(註十四)參見──劉漢壽:《從失學少年到太空科學家——劉漢壽回憶錄》(秀威資訊)。

(註十五)參見──劉漢壽:《從失學少年到太空科學家——劉漢壽回憶錄》(秀威資訊)。

(註十六)參見--文化部《國家文化資料庫/歷史事件篇》之【花蓮大地震】(http://cna.moc.gov.tw/Myphoto/catintro.asp?categoryid=31)。

(註十七)參見──陸軍後勤訓練中心:《漢陽薪傳百年榮耀紀念專輯》,p39。

(註十八)參見──《陸軍後勤史(兵工之部)》(陸軍總部/現為陸軍司令部,民國49年出版),p46。

(註十九)參見──陸軍後勤訓練中心:《漢陽薪傳百年榮耀紀念專輯》,p21。(註二十)參見──陸軍後勤訓練中心:《漢陽薪傳百年榮耀紀念專輯》,p21~23。不過在《陸軍後勤史(兵工之部)》這書中的記則稍有不同,當時兵工工程學院之大學部內設有──造兵、應化、戰車三三個學系;與新設立之──兵工勤務組、化學兵組、及附設之軍官訓練班,同為四個施教單位。

參見──《陸軍後勤史(兵工之部)》(陸軍總部/現為陸軍司令部,民國49年出版),p45~46。

(註二十一)陳賡負責軍事工程學院的籌建工作,並擔任院長兼政委。

參見──葉海、季衛兵:《南京理工大學史話》(社會科學文獻出版社),p28。

(註二十二):參見──陳賡受命創辦「哈軍工」(中國共產黨新聞/http://dangshi.people.com.cn/BIG5/8261928.html)。

(註二十三)參見──葉海、季衛兵:《南京理工大學史話》(社會科學文獻出版社),p8~11。

(註二十四)參見──葉海、季衛兵:《南京理工大學史話》(社會科學文獻出版社),p109。

(註二十五)參見──《解密中國軍工廠》(航空工業出版社),p41~43。

(註二十六)參見--

(Ⅰ)陳國維:《交大與國防大學合作開學士班~免學費又有津貼》(中央廣播電台/https://www.rti.org.tw/news/view/id/2011648)。 (相關報導: 揭仲專欄:美售F-16 鬆綁「防衛性」緊箍咒? | 更多文章 )

(Ⅱ)交通大學:《國防大學理工學院與交通大學攜手共育國防未來人才~交通大學推出系統工程與科技學位學程》(https://www.nctu.edu.tw/component/k2/item/3301-2019-02-14-07-39-05)。