傀儡戲、皮影戲及布袋戲被稱為三大偶戲。為什麼叫做布袋戲呢?有兩種說法,有人認為,因為布袋戲偶像個布袋一樣,只要把手伸進去就可以開始演,因而稱為布袋戲。

另一種說法則是因為過去的戲箱像是個大布袋,表演者只要把戲偶裝進布袋裡,就可以揹著布袋到處表演。

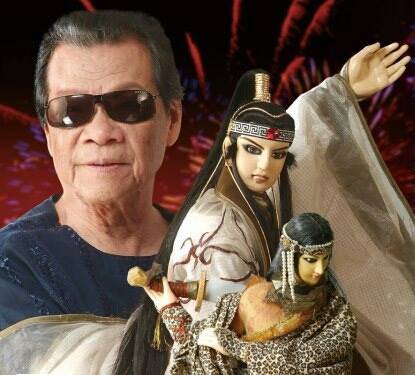

為了進一步瞭解布袋戲的歷史與文化,「Ramble Taipei漫步台北」特別專訪傳統藝術工作者江武昌先生,介紹布袋戲在台灣的發展以及黃家五代對於台灣布袋戲影響。

台灣布袋戲自成一格

布袋戲是個不斷成長與發展的戲劇。以布袋戲的配樂為例,原發源於福建泉州的布袋戲,以南管配樂為主;傳至漳州及潮州後,漸漸改用成為當地流行的音樂。

台灣承襲了泉州的南管、漳州的白字布袋戲以及潮州的潮調布袋戲,逐漸發展成自成一格的北管布袋戲。

日本殖民統治時代,受到皇民化運動的影響,布袋戲開始加入日本服飾、日文口白、武士道精神以及留聲機的音樂,成為皇民化布袋戲。

國民政府時期,當時由於反共抗俄的政策,布袋戲的劇目多以忠孝節義的題材為主,甚至加入許多反共抗俄的音樂。

之後,布袋戲開始以唱片配樂,甚而以流行歌曲做配樂,只要觀眾喜愛的,都會加進戲劇表演的元素裡,這就是台灣布袋戲的特色。布袋戲可以說是個隨著時代演變而不停成長的戲劇。

從黃馬開始的黃家布袋戲

江武昌指出,黃家布袋戲在台灣已經傳承了五代。黃俊雄的阿公黃馬,原為種菜的農人,跟著泉州來台的布袋戲師傅學習布袋戲,利用農暇表演布袋戲,戲班取名為「錦春園」,屬於非職業戲班。

黃馬為了栽培兒子黃海岱,厚實其漢學底子,讓黃海岱進私塾唸書,並學習北管。江武昌說,黃海岱曾在年輕的時候和人打架,因而被關進監獄,因在獄中嗜讀三國演義,與當時日本籍監獄所長一見如故、相談甚歡,日本所長進而鼓勵黃海岱未來持續演出布袋戲,並有鑒於原「錦春園」(台語音為揀剩的)的劇團名字不夠響亮,為其取了個「五洲園」的團名。

隨著太平洋戰事吃緊,日本政府僅允許七個皇民化的布袋戲團演出政治布袋戲,「五洲園」亦為其中之一。

金光布袋戲崛起

二次大戰結束後,台灣的布袋戲恢復盛況,隨處都可看到搭台演出的場景;228事件後,國民政府限制外台演出的戲劇,布袋戲因而從外台布袋戲轉往戲院發展。

在進入「內台」後,為了吸引觀眾進場看戲,布袋戲逐漸朝向金光布袋戲發展,不僅將戲偶從3吋加大為30公分,並加大戲台,增加許多聲光效果。

最大的改變還在於每天演出的劇情環環相扣,緊張、刺激又懸疑,「結果如何?請看明天續集」,讓民眾每天心甘情願每天買票進場。

所謂「金光」,包含兩種意思,一種是指聲光效果,金光閃閃、瑞氣千條;另一種涵意則是指,金光布袋戲的劇情多以創意及天馬行空為主,只要觀眾喜歡就編得出來。

簡而言之,過去觀眾重視戲偶的表演,金光布袋戲之後,觀眾注意的是布袋戲的劇情及其娛樂價值。

黃俊雄式的電視布袋戲風格

江武昌說,黃海岱精於野台布袋戲,黃海岱長子黃俊卿以個性化演出,在內台布袋戲表現突出,次子黃俊雄除了是第一位將布袋戲拍成電影,更將電視布袋戲推向高峰。

1958年,黃俊雄將西遊記拍成電影,成為台灣史上第一位將布袋戲拍成電影的先驅,儘管那部片並未賺錢,但讓黃俊雄學會如何運用鏡頭及拍攝大螢幕的技巧。

1962年台視開播後,期間雖曾找其他布袋戲班演出,卻因觀眾反應不佳而結束。直至1970年,台視找上正在西門町今日世界演出的黃俊雄,才為布袋戲的發展開拓另一條路。

事實上,電視台開播後,民眾休閒活動有了很大的改變,儘管當時的電視不是24小時播出,但對於台灣各地劇場票房已造成很大的傷害。

黃俊雄當時評估,電視雖為內台布袋戲最大的敵人,但也可能是最好的合作夥伴,同時為避免被定位為離經叛道,黃俊雄捨棄了劇場最熱賣的「六合三俠傳」,選擇在電視播出「雲州大儒俠史艷文」。

「雲州大儒俠史艷文」播出後,獲得觀眾的熱烈迴響,紛紛寫信至電視公司要求加演,從原來一周演出一次,逐漸加碼為每天播出一集,更創下台灣史97%收視率的顛峰。

江武昌坦言,史艷文的劇情相當好看,讓人會期待下一集的播出,也讓當時讀小學的他著迷不已。

「雲州大儒俠史艷文」如何能夠一舉在電視播出成功呢?江武昌分析,黃俊雄漢學口音優美,相當引人入勝,再加上累積過去拍攝電影的經驗,懂得如何運用經驗及鏡頭,成為電視布袋戲成功的關鍵。

最重要的是,黃俊雄懂得將其最大的敵人轉換最好的合作夥伴,讓布袋戲茁壯,同時也塑造了台灣電視布袋戲的黃俊雄式風格。

史艷文的超高收視率,造成萬人空巷、學生蹺課、農民不下田、計程車司機不開車、公務員無心上班、計程車司機不開車,最後有關單位以「影響民間作息」為由,禁止布袋戲在電視演出。

儘管布袋戲後來在電視台重新播出,收視率亦為同時段第一名,但已不若當年風潮,只好轉往錄影帶市場發展,當時的黃俊雄亦將事業交給黃強華、黃文擇及黃文耀等三兄弟。

江武昌認為,電視布袋戲走下坡的主因在於劇情老套、人物塑造無法推陳出新,廣告與打歌情況嚴重,造成歌曲與主角人物無法相容,觀眾自然失去新鮮感。

以史艷文一劇為例,劇中人物的個性與主題歌曲緊密結合,例如史艷文、秘雕、苦海女神龍、黑玫瑰以及冷霜子,江武昌說,當時的人物主題曲成功到至今都能隨口哼上幾句。

黃家三兄弟打造霹靂王朝

1980年代,大家樂盛行,當時有許多人為了酬神,聘請野台布袋戲在廟前或墓仔埔演出,江武昌說,黃文擇為了生存也曾接演過酬神布袋戲,其間曾羞愧地不敢對外承認自己是黃俊雄的兒子。也因為這樣,讓黃家三兄弟痛下決心,要走出自己的路,開始做了許多嘗試。

江武昌坦承,電視布袋戲沒落後,自己有一陣子不看布袋戲,在一個偶然的情況下,聽到親戚間談論著霹靂布袋戲,那時候才猛然發現,原以為已經山窮水盡、發展達到極致的布袋戲,竟然能從黃家三兄弟手中起死回生,從小眾市場重新出發,重新開闢起自己的戲路與鐵粉。

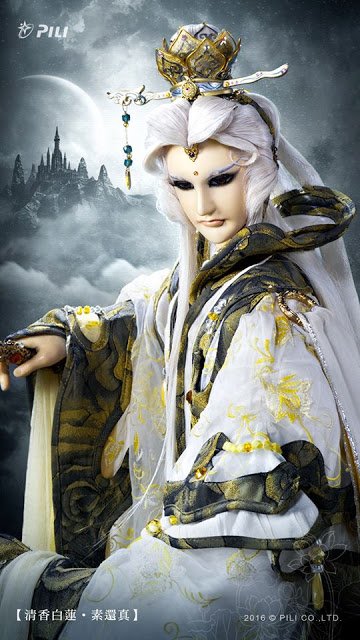

不論是素還真的「半神半聖亦半仙,全儒全道是全賢;腦中真書藏萬卷,掌握文武半邊天」,還是一頁書的「世事如棋、乾坤莫測、笑盡英雄」。江武昌指出,霹靂人物從出場音樂、定場詩、以及角色與人物的設定,都相當地鮮明而強烈,讓人只要一閉上眼睛就可以浮出這個人物。

更有趣的是,由於黃俊雄與黃文擇都擁有各自的鐵粉,雙方粉絲還曾為了哪一位的口白較優而爭論不休。儘管這個答案沒有定論,江武昌肯定地說,黃家三兄弟已經走出自己的路,開創了屬於自己的霹靂王朝。

期待布袋戲能在表演藝術精進突破

終生致力於推廣布袋戲的江武昌,在被問到如何看待布袋戲未來發展時表示,霹靂布袋戲重新開拓布袋戲市場的成就毋庸置疑,但若從表演藝術的角度來看,布袋戲著重於戲偶的身段與口白,與霹靂強調聲光及音效大相逕庭。