從我一月二十二日離開臺北開始徒步之旅,恰好一百天,差不多兩千公里行程。

一邊是感動 一邊是失落

徒步過程中發生了很多事,最難過的是李明哲三月十九日在珠海被抓。到現在四十多天過去,鮮少見到提及李明哲的文章,臺灣人這麼快就接受了李明哲的消失、接受了一個人就這樣不明不白人間蒸發,讓我更難過。

剛開始,媒體聚焦,群情激憤,也有一些國際機構、人權組織的壓力,但很快就會被覆蓋、被遺忘。「有關部門」已經有了足夠豐富的經驗,怎麼樣收拾人打理人配套成龍。他們很清楚只要抗過了這一波,盡可以從容不迫慢慢消化獵物,不管你是中國人香港人臺灣人,任何人——這種狀態又牽動了我的記憶,同理到那段可怕的經歷。

為了這次分享認真做準備,參考了很多臺灣朋友的意見,不斷修改調整我的提綱。分享來人不多,三十幾人的教室,稀稀落落坐了十來人,儘管我已經習慣了人少 ,但一想到因為李明哲被抓才會有這次讀書會的邀約,文山社大是他工作的地方,還是忍不住有些失落。

作為一個中國人行走臺灣,看到了很多美景,遇到美好的臺灣人,聽到許多故事,我覺得自己很幸運。作為一個愛書人,沿途參加了很多讀書會、聽了很多講座,很享受。有過人滿為患擠不進去的時候,不管是德國的轉型正義還是日本的城市規劃,很感動。

但是,作為一個講中國故事的人,我很失落,特別是在李明哲的事情之後。我在書店的分享人都不多, 最多不過三十幾人,最少的一次,連我在內,九個人。

很認真地跟相熟的臺灣朋友探討過這個問題,他們說能夠當月加印已經是不錯的成績,來人不多也很正常:「很多臺灣人覺得中國跟自己沒關係」。臺灣朋友們都很照顧我的感受,沒有直接使用「不喜歡中國人」這種說法。我們關注中國的人本來就少,更何況我所談的,是臺灣人不喜歡的話題。

我能理解他們的感受,也知道臺灣年輕人更瞭解、也更願意瞭解的美國、歐洲、日本、韓國、新加坡,但還是忍不住追問:如果拿中國跟臺灣人喜歡的國家做一個比較,在這個世界上,誰對臺灣的影響更大?

我能夠理解李明哲被抓導致的恐懼憤怒和疏離,但我不願只有恐懼和憤怒,不願更加疏離。

「我們」,還是「你們」?

我跟臺灣朋友的焦點,往往會「對不起來」〕,我想說的,和他們想知道的,有點兒「擰」。

不想一遍遍重述自己被抓被審的細節,每次分享,我都會先放一段臺灣人製作的視頻這是2016年,關注人權的臺灣朋友聲援失蹤的中國律師江天勇集會的片斷。

人被帶走之後,場內回蕩著技術處理後駭人的聲音:「在這裡,你沒有權利。」「你涉案顛覆國家,案情重大事關國家安全。」「隨時都可以把你拉出去槍斃。」「在這個地方殺個把人,這個世界上誰都不知道。」「這裡,就是中國的關塔那摩……」這些對白是從我書裡摘錄出來的,都是審訊者曾經說過的話,光效和音效又加強了恐怖效果。但是,正如那次聲援活動的組織者所言:「如果我們在現場受到的驚嚇是一分,他們受到的驚嚇就是一百分。」——請注意用詞:「他們」。那個時候,像李明哲一樣關注人權的臺灣小夥伴覺得這是中國人的遭遇、「他們」的遭遇。而李明哲讓臺灣人知道:這,也是「我們」的遭遇。

能夠理解為什麼探問這些問題,他們不僅是關注李明哲的安危,也在研判自己的危險。誰都可以是被人間蒸發後出現在媒體中認罪悔罪的「犯罪嫌疑人」,誰都擔心下一個會是自己。他們想知道中國有關部門是怎麼抓人審人的,包括案件背景、構陷邏輯、看押環境、審訊細節……

說到這個話題我就會變成「圖書推銷員」,讓人自己去看我的書。必須承認,每一次面對那些細節對我都有壓力。我莫名被捲進一個通天大案,用肉身經歷國家機器的碾壓,這是我生命中的噩夢,希望自己永遠不要提到它、面對它。但是,我被抓又不只是自己的事,牽連影響到太多人,所以才要寫《敵人是怎樣煉成的》這樣一本書,不只為給大家有個交待,也是因為我不夠勇敢,不想一遍遍重複面對。

我很願意跟臺灣朋友有交流,特別是李明哲被抓之後,更想借他們對李明哲的關注多跟臺灣人談談中國。但我們的交流又總是對不上茬口,他們想問的,我不願面對;我想說的,他們不喜歡。

一個不討喜的話題:另一種中國威脅

除了那段抓人審人的視頻,我在分享的時候,還會放一個五分鐘短片《潛規則》,同樣是臺灣製造,很好看,輕喜劇味道。

故事場景簡單,是在一個拍電影的片場,助理、導演、劇務、製片一堆人焦灼不堪商量如何避掉背景中那面巨大的青天白日旗:「賣不進去怎麼辦?」誰都知道他們要賣進去的地方是大陸。鏡頭給他們T恤上的字推了個特寫:「電影魂」。

氣喘吁吁的新手助理找來撬棍,要撬掉這旗。「謝謝你救了我們。」導演神情鄭重向他致謝:「不對!謝謝你救了臺灣電影」……很多臺詞都會引出一片笑聲,笑得苦澀又無奈。

上一個片子裡,有個真正的主角是強大的不民主的中國政府,這一個是強大的無所不在的中國經濟力量,都是臺灣人不願意面對,又不得不面對的。

通過臺灣人自己的視頻和我的提問,不僅看到了中國強大的國家機器、第一部門,看到經濟力量、第二部門的威脅,我還一再提醒他們要看到另外一種中國威脅:崩潰的威脅。

這是我的永久話題,即使被抓被審的時候亦無法不談的話題。以致於審我的人都會問我「什麼時候崩盤」。說到這個話題,我還是會變身推銷員,這次推銷的是別人的一本書:王力雄的《黃禍》。

「黃禍」,躲無可躲的宿命

《黃禍》是一本政治寓言小說。在這本書裡,「黃禍」(「Yellow Peril」)與這個詞的出處「黃禍圖」(「歐洲各民族,保衛你們的信仰和家園」)有些微不同,小說裡描寫的是數以億計中國難民湧向世界,席捲一切。

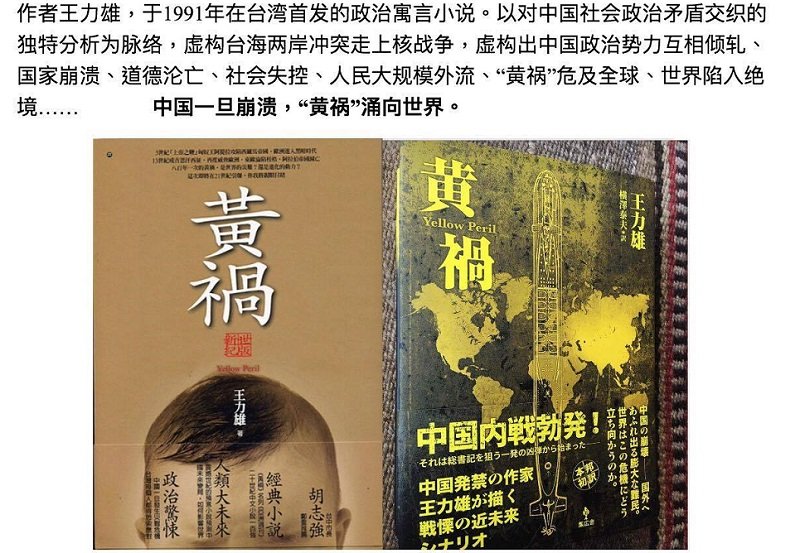

這是一本1991年在臺灣首發的政治寓言小說。以對中國社會政治矛盾交織的獨特分析為脈絡,虛構出中國政治勢力互相傾軋、國家崩潰、道德淪亡、社會失控、中國國內矛盾激化導致內戰、導致台海衝突兩岸核戰爭,人民大規模外流、「黃禍」危及全球、世界陷入絕境……總而言之一句話:中國一旦崩潰,「黃禍」湧向世界。

(相關報導:

寇延丁專欄:李明哲告訴臺灣人「狼來了」…來的是什麼狼?

|

更多文章

)

《黃禍》是小說,整本書純屬虛構,我卻無法用「虛構」安慰自己。作者在二十幾年前寫出的中國政治、經濟、文化、道德的全面危機,怎麼看都是中國當下的現實。不論是高層權力鬥爭、軍隊鷹派的威脅,還是環境災難、豆腐渣工程,或是經濟發展不平衡引發系列問題、從「氣功大師」到巫權政治……所謂「魔幻現實主義」就是這樣的,雖然所寫都是虛構,但處處都能照應到現實。

連審我的人都知道崩潰隨時可能到來「你直接說什麼時候崩盤,我趕緊移民。」

我又不是算命先生我怎麼知道?我只知道各種社會問題危如累卵,任何一種問題都可能導致崩潰,任何小事情都有可能成為導火索。

假如「黃禍」來臨

二十多年前看到《黃禍》,讓我在很長時間裡惶惶不安。台海衝突、環境危機、道德淪亡、社會失控、弱肉強食……我知道這樣的災難必將到來。翻遍了整本書,我想看:覆巢之下,人怎麼才能活下去?

翻遍全書,看到的盡是人各種各樣的死法,或英勇或無奈或猥瑣或生不如死,除了男一號石戈這樣的超人。

災難片裡的男一號是神,而我們不是神。石戈活下來了,但他身邊三個女性卻都死了。

故事開始時,他的妻子已經死去多年,她是首都知識女性,死於環境污染引發的癌症。

男一號的情人桂枝,鄉村農婦,在大崩潰到來之前喪命,為保護糧食死于饑民的劫掠。本以為,那些招來殺身之禍的糧食是保命糧。

與男一號彼此戀慕的女友陳盼是一位科學家,研發出了生長快速產量驚人的「薯瓜」,是書中拯救人類的末世作物,但卻無法拯救自己,在大崩潰後被吃人肉的暴民群體奸殺。

沒有糧食、會餓死,有了糧食,被殺死。不殺人,就被人殺,不吃人,就被人吃,就算你的發現拯救了世界也不能倖免。

拯救世界的男一號,也不能讓自己愛著的人倖免於難。黃禍來臨,弱肉強食的叢林規則之下,只要你是人,就在劫難逃。除了神,只有野獸才能活下來,或者變成野獸。

我建議關注中國未來的人看這本書,特別是臺灣人,不僅是因為在書裡,兩岸核戰爭讓臺北化為焦土。就算沒有這樣悲劇,這灣淺淺的海峽也無法阻擋中國崩潰後數億人的衝擊。《黃禍》在臺灣已經再版二十幾次,也是中國盜版書攤上的長銷書,作者說「只要中國的未來還不確定,崩潰就始終是無法排除的前景之一,《黃禍》也就總會有讀者。」

抓我是偶然,但抓公益人必然,只要「顛覆國家」這樣的罪名在、只要「國家安全」維穩思維在。抓李明哲是偶然,但中國的國家安全對人的威脅、中國崩潰對世界的威脅是必然。

一而再再而三,我在分享中講這個故事,不管他們願不願回答,我都會問臺灣人這個問題:黃禍覆巢之下,你,會是哪一個?

不僅會在分享中一說再說,也準備寫一串專欄文章,從李明哲談談黃禍覆巢之下的「你」「我」「他」。因為我知道國家的敵人與世隔絕的滋味,痛猶在身,受不了李明哲被抓後,對他的關注迅速沉寂,想用這種方式聊盡綿薄。也因為崩潰不可避免,不是黃禍,也會有別的方式,我們總要面對中國崩潰的問題,不用這種方式,就用更被動更倉促的方式。

(相關報導:

寇延丁專欄:李明哲告訴臺灣人「狼來了」…來的是什麼狼?

|

更多文章

)

寇延丁(公和基金會/維基百科)和她的新著《敵人是怎樣煉成的:沒有權利沈默的中國人》(時報出版)

*作者為自由作家、紀錄片獨立製片人。著有《一切從改變自己開始》、《行動改變生存--改變我們生活的民間力量》、《可操作的民主》等著作;先後建立了「北京手牽手文化交流中心」、「泰安愛藝文化發展中心」等公益組織,發起了「北京水源保護基金會飲水思源愛藝文化基金」。最新作品《敵人是怎樣煉成的?沒有權利沈默的中國人》,(時報出版)。本文為〈李明哲告訴臺灣人狼來了〉(之2)。