這些問題不只涉及個人該怎麼互相對待,也涉及法律應該有什麼樣的內容,以及社會該採取什麼樣的組織安排。這些問題涉及正義。要回答這些問題,我們就必須探究正義的意義。實際上,我們已經開始這麼做了。你只要仔細檢視物價哄抬的辯論,就會注意到其中的支持與反對論點都圍繞著三個觀念:追求福利最大化、尊重自由,以及提倡德行。這三個觀念都各自指向思考正義的不同方式。

支持市場放任的標準論點以兩項主張為基礎:一項主張是關於福利,另一項關於自由。首先,市場提供誘因,促使人致力供給別人想要的商品,而藉此促進社會的整體福利(以常見的用語來說,我們經常把福利等同於經濟繁榮,但福利是一種比較廣泛的概念,其中也可以包含社會福祉的非經濟面向)。第二,市場尊重個人自由;與其將特定價值強加於商品與服務上,市場會讓人自行選擇要為他們交易的物品賦予多少價值。

不意外,物價哄抬法的反對者即是訴諸自由市場的這兩項常見論點。物價哄抬法的辯護者怎麼回應呢?第一,他們主張在艱困時期對商品與服務收取過高的價格其實無益於社會整體福利。就算高價確實能夠造成商品供給增加,這項利益也必須和負面的影響互相權衡,也就是高價對於最沒有能力負擔這些價格的人口所造成的沉重壓力。對於富裕人口而言,在風暴期間為一加侖的汽油或者一間汽車旅館房間支付高於尋常的價格也許是一件惱人的事情;但對於財力薄弱者而言,這樣的價格卻會造成真正的困難,可能會導致他們選擇待在危險中,而不是逃往安全的處所。物價哄抬法的支持者指出,對於整體福利的估計,絕對必須包含那些在緊急狀態中因為價格飆升而負擔不起日常必需品的人口所遭受的苦難。

對於富裕人口而言,在風暴期間為一加侖的汽油或者一間汽車旅館房間支付高於尋常的價格也許是一件惱人的事情;但對於財力薄弱者而言,這樣的價格卻會造成真正的困難,可能會導致他們選擇待在危險中,而不是逃往安全的處所。圖為加油站(風傳媒)

第二,物價哄抬法的辯護者認為,自由市場在特定狀況下其實不自由,如同克瑞斯特指出:「遭受壓力的買家沒有自由。他們購買必需品的行為,例如尋求安全的住處,就是遭到強迫的結果。」你如果必須帶著家人逃離颶風,那麼你為了汽油或棲身處而支付的過高價格其實不是自願交易的結果,而比較像是勒索。所以,要決定物價哄抬法究竟是否具有正當性,就必須評估這些福利與自由的對立陳述。

不過,我們也必須考慮另一項論點。物價哄抬法獲得的大眾支持主要來自一種比福利或自由更直覺的感受。一般人都對於利用別人的迫切需求牟利的「禿鷹」深感憤慨,因此希望他們受到懲罰,而不是獲得意外之財的獎賞。這類感受經常被摒斥為原始的情緒,不該對公共政策或法律造成影響,如同雅各比所寫的:「把商家妖魔化不會加快佛羅里達州的復原速度。」

不過,對於哄抬物價者感到的憤慨不只是缺乏理性的憤怒,而是指向了一項值得認真看待的道德論點。憤慨是一種特殊的憤怒情緒,你如果認為人遭受其不該受到的待遇,就會產生這種感覺。這種憤慨是對於不正義所感到的憤怒。

(相關報導:

低薪對物價特別敏感 國發會:衛生紙之亂就是實例

|

更多文章

)

克瑞斯特提及「有些人竟然樂於在颶風過後利用別人的痛苦謀取好處」,並且描述了「這種人的靈魂中必定帶有的貪婪程度」,此即觸及了憤慨的道德源頭。他沒有把這段評論明確連結於物價哄抬法,但其中隱含了下列這項論點,我們也許可以稱之為德行論點。

一般人都對於利用別人的迫切需求牟利的「禿鷹」深感憤慨,因此希望他們受到懲罰。這種憤慨是對於不正義所感到的憤怒。圖為衛生紙之亂。(風傳媒)

貪婪是一種惡行,一種不良的行為方式,尤其是貪婪令人無視於他人的苦難。貪婪不只是個人的惡行,而且違背了公民德行。在困苦時期,良好的社會懂得團結合作。與其追求最大的利益,這種社會的成員會互相照顧。一個社會裡的成員如果會在危機時刻剝削鄰人以獲取自己的財務利益,這就不是一個良好的社會。因此,過度的貪婪是一個良好社會應當盡力抑制的惡行。雖然物價哄抬法無法消除貪婪,但至少能夠遏制貪婪最明目張膽的表現,並且傳達社會反對這種行為。藉著懲罰而不是獎賞貪婪行為,社會即是確認了自我犧牲以促進公共利益的公民德行。

承認德行論點的道德力量,並不是堅持這項論點隨時必須凌駕於其他考量之上。在某些例子裡,你也許會認為一座遭到颶風襲擊的社區應該從事魔鬼的交易,容許哄抬物價以吸引各地的屋頂工人與裝修包商前來,即便因此必須付出認可貪婪的道德代價也在所不惜。修理屋頂是當務之急,事後再修補社會組織就好。不過,必須注意的是,關於物價哄抬法的辯論不純粹只是關於福利與自由,而也是關於德行—關於培養一個良好社會必須仰賴的態度與傾向,以及人格特質。

有些人,包括物價哄抬法的許多支持者,認為德行論點令人感到不安,原因是和訴諸福利與自由的論點比較起來,德行論點似乎比較帶有評判意味。探究一項政策是不是會加速經濟復甦或者刺激經濟成長,並不涉及評判人的偏好。這樣的探究假設所有人對於收入的偏好都是寧多勿少,但不會評判他們怎麼花用自己的錢。同樣的,探究人在壓力下是否擁有選擇自由,也不需要評估他們的選擇。問題的重點在於人是否擁有不受強制的自由,或者擁有多少程度的自由。

相對之下,德行論點則是奠基於這麼一項評判:貪婪是國家應該抑制的一種惡行。但是,誰能夠評斷什麼是德行,什麼又是惡行?多元社會的成員不是會對這種事情懷有不同意見嗎?而且,透過法律把對於德行的評斷強加於人民身上不是很危險嗎?面對這類擔憂,許多人因此主張政府在德行與惡行的事務上應該保持中立,不該試圖培養良好的態度或者抑制不良的態度。

因此,我們一旦探究自己面對物價哄抬的反應,就會發現自己受到兩股力量的拉扯:人如果遭受他們不該受到的待遇,我們就會感到憤慨;我們認為利用人類苦難牟利的貪婪應該受到懲罰而不是獎賞。另一方面,關於德行的評斷一旦制定為法律,我們又不禁感到擔憂。

根據典型的教科書論述,這個問題即是古代與現代政治思想的主要分野。在一個重要面向上,教科書的這種說法確實沒錯。亞里斯多德主張正義就是給予人們應有的待遇。而要決定誰值得獲得什麼樣的待遇,我們就必須決定哪些德行值得受到表彰與獎賞。亞里斯多德堅認我們必須先思索出最受人渴求的生活方式,才有可能得知公正的政治制度是什麼模樣。在他看來,法律對於美好人生的問題不可能保持中立。

相對之下,現代政治哲學家,從十八世紀的康德乃至二十世紀的羅爾斯,則是主張界定我們權利的正義原則不該立基在任何特定的德行概念上,或是任何特定的最佳生活方式。相反的,正義的社會尊重人的選擇自由,因此每個人都可以選擇自己認同的美好生活概念。

所以,你也許可以說古代的正義理論始於德行,現代的理論則是始於自由。在後續的章節裡,我們將探究這兩者的優缺點。不過,值得在一開始就指出的是,這項對比有可能造成誤導。

如果我們把目光轉向當代政治所奠基其上的那些正義論點—不是哲學家提出的論點,而是一般人抱持的論點,就會發現情形其實複雜得多。我們大多數的論點確實都把重點放在促進繁榮以及尊重個人自由,至少表面上是如此,可是在這些論點背後,我們經常可以瞥見另一套信念:關於哪些德行值得受到表彰與獎賞,以及良好的社會應該倡導什麼樣的生活方式,而且這套信念有時也不免與那些論點形成互相競爭的狀態。我們雖然深深注重繁榮與自由,卻擺脫不了正義的評判面向。認定正義不僅涉及選擇,也涉及德行,是一項根深柢固的信念。思考正義似乎無可避免地會促使我們思考最好的生活方式。

(相關報導:

低薪對物價特別敏感 國發會:衛生紙之亂就是實例

|

更多文章

)

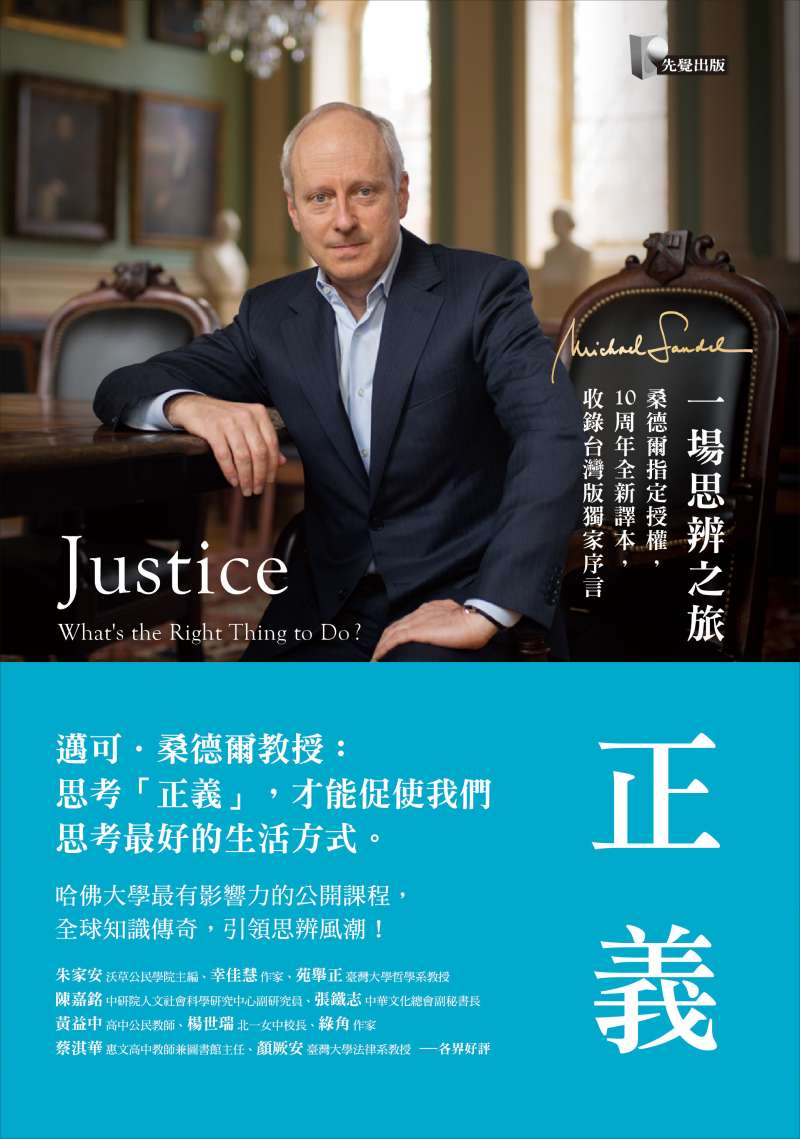

*作者邁可‧桑德爾(Michael J. Sandel),牛津大學博士,哈佛大學政治哲學教授,美國人文與科學院院士。桑德爾開設的「正義」課程以互動式教學為人津津樂道,思辨式的討論為學生帶來更多啟發,哈佛大學將其製作成電視節目,向大眾公開,同時桑德爾亦將課程撰寫成《正義:一場思辨之旅》一書,在全球造成轟動,本文選自桑德爾指定授權,10周年之全新譯本(圓神出版)