每個人唸書時班上都有這樣的同學:每天制服乾淨整齊,從來不會忘記帶上課用具;老師問問題時總是很快舉手回答,考試分數沒有100也有98,每學期頒書卷獎都有他一份;當然每次愛國演講或作文比賽,也一定少不了他。

然而在分組活動時,他老是最後一個被選走;玩團康遊戲時,也總是落單;同學們並不討厭地,但總有種「好學生不會跟我們玩」的顧忌,甚至覺得和他根本沒話可聊。師長眼中的「好學生」,未必是同學心中的「好朋友」。

但這個同學好像並不在意:在落單的時刻裡,他用成績單上的分數,和大小獎狀上的好名次安慰自己:其他人的疏離和不理解一點也不重要,我做的是對的、是好的,這些數字就是證明。

博士、教授、高官 馬英九的勝利組人生

就這樣,這個同學依著父母師長期望的那樣長大成人:博士、教授、政府高官,然後成為我們認識的那個,馬英九。不能確定兒時的同學有多少人和他有聯絡,可以確定的是,他最鍾愛的「數字」:分數、名次,一直陪著他走到現在。

30多年公職生涯、8年總統任期,馬英九就在對「好學生形象」的追求中一路走來。為了抵抗外界對他這種追求的「不理解」,馬英九對數字更為執著;政治的興革、經濟的盛衰、社會的變化、人民的生老病死,甚至國家在國際間的形象,對馬英九而言,無一不能化為數字。

馬英九數字控 無一不能化為數字

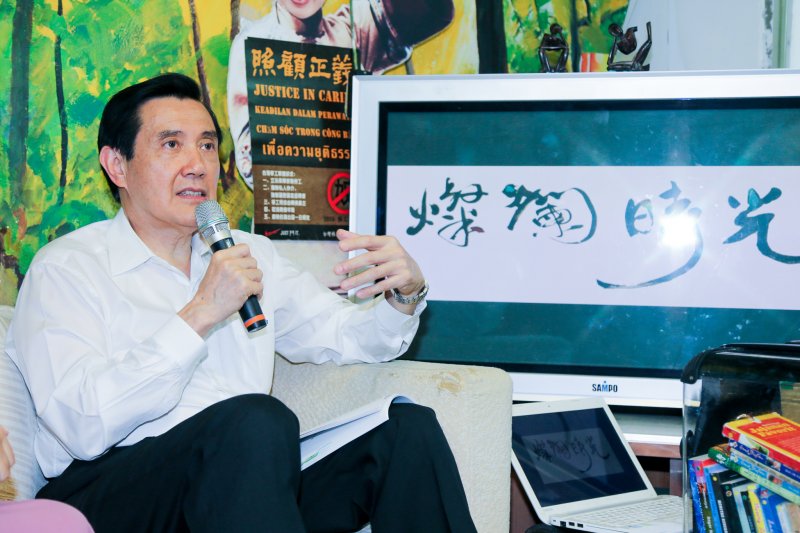

2016總統大選落幕之後,現任政府上下都沉浸在被人民用選票否定的挫敗中,被視為戰敗主因的馬英九在一場公開談話中,為了證明任內台美關係有多好,「計算」了他任內過境美國的「時長」:與美國政要見面時間共665分鐘,通電話時間1684分鐘。就像八卦趣聞裡引用外國醫學研究,統計一個人一生高潮時間的總長有多久一樣。

這些毫無靈魂的數字,像密碼般隱藏了馬英九的靈魂。就像小時候成績單上的分數一樣,他著迷的不是數字,而是這些數字證明他說過、做過、存在過。就算所有人都疏遠他、不理解他,但這些美好的數字,可以為他贏得獎狀、贏得師長的讚美,贏得同儕欣羡的目光。

更重要的是,在馬英九的心目中,數字象徵的是紀律、是自我要求。一名從馬英九競選總統大位前就跟隨他的幕僚,有一次聊起馬英九的「數字控」,認為他其實沒有外界形容的那樣酷愛數字,但超乎想像的嚴格要求目標控管和紀律遵守;他不但用這種標準要求官員,有時候更相信一般人也應該如此自我要求,因而塑造了他不近人情、不諳世故的公眾形象。 (相關報導: 馬英九認錯只認「鹿茸」?親民黨:沒反省施政令人遺憾 | 更多文章 )

「馬英九不是個壞人,但他是個無聊的人」

「馬英九不是個壞人」,每個曾和他共事、為他工作的人都這麼說,「但他是個無聊的人」。和閣員聊起「馬英九這個人」,印證了幕僚對他的形容。最好的證明,就是問起閣員,馬英九在卸任前宴請行政團隊的感謝餐會上,是否曾出現繁忙政務中少見的溫馨話語?閣員無奈地回道,他什麼也沒說,「這個人真的很無聊」。