截然不同的因素

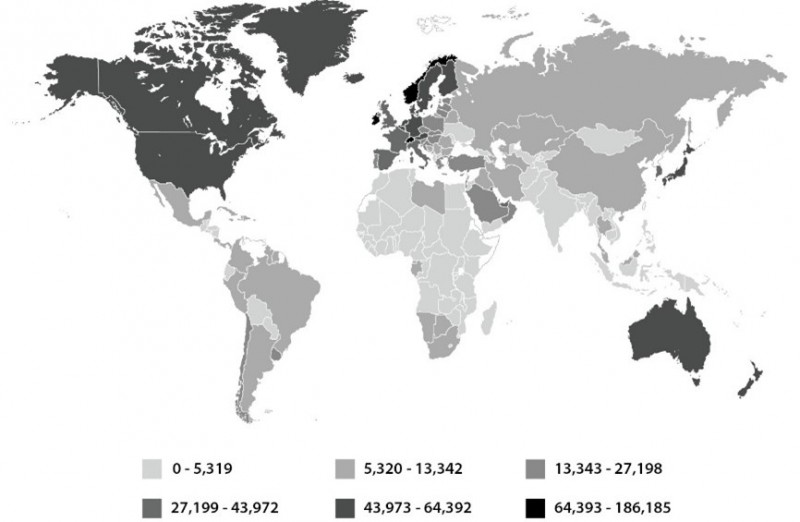

這種全球不平等,從表面上看到的是,已開發國家的人均所得比開發中國家高出許多(圖14),於是在教育、醫療、營養和居住方面的支出也多很多。

然而為什麼有些國家的人比別國的人收入多很多?這種所得差距部分反映,「勞動生產力」的差別:即世上有些地方,每單位工時生產的商品或服務的價值比其他地方高。以農業勞動生產力為例,各國之間相差很大。2018年美國農民的平均生產力,比衣索匹亞高出將近147倍,比烏干達高出90倍、肯亞77倍、印度46倍、玻利維亞48倍、中國22倍、巴西6倍。可是問題還是一樣,為什麼美國農民的收成遠超過撒哈拉以南非洲、東南亞、南美大部分地區?

答案可想而知:這些差別主要反映著各國使用的耕種和收成技術,以及農民的技能、教育、訓練。比方美國農民使用曳引機、卡車和聯合收割機,而撒哈拉以南非洲的農夫較可能依賴常以牛拉的木犁。何況美國農民受過較好的訓練,又能夠使用基因改造種子、先進肥料及冷凍運輸,這些在開發中世界或許不可行,或許無利可圖。

不過這一連串的近似原因並不能解釋清楚貧富不均的根源。只是帶來更基本的疑問:為什麼某些國家的生產過程得益於更好的工人技能和更先進的技術?

工具不靈光

以往學者研究經濟成長,像是諾貝爾獎得主經濟學家勞伯.梭羅(Robert Solow),都著重於物質資本的累積對經濟成長的重要性,如簍子、耙子、曳引機和其他機器。

假設有一對夫婦收成的小麥足夠每週烘焙幾十條麵包。有的麵包是家人的食物,吃不完的麵包就拿到村裡市場銷售。他們存夠錢後添購耕犁,於是手上的物質資本增加,收成隨之提高,最終是每週可烘焙的麵包也變多。只要這對夫婦不再多生小孩,他們這次累積的資本(添購耕犁),將有助於增加家中的人均所得。不過這種累積物質資本的影響,受到邊際生產力遞減定律(law of diminishing marginal productivity)所限制:這對夫婦可用的土地和時間有限,所以第一具耕犁可以增加的產量如果是每週多五條麵包,第二具耕犁可能只會多三條,到第五具可能生產力再也無法更高。

由此分析得出的重要結論是,唯有不斷改善耕犁的效率,才能帶給村民長期收入成長。另外,在較落後的農地上取得新耕犁,比在同樣大小但較先進的農場,可以激起更快的成長,因為這可能是落後農地的第一具犁,卻是先進農地的第三或第四具犁。於是相對落後的農地成長的速度會比先進的快,假以時日,這兩邊的所得差距會縮小。

用馬拉松賽跑來比喻,選手跑到離起跑點越遠,每多踏出一步就越困難。假設有兩組實力相當的選手,其中一組提早幾分鐘起跑,他們持續領先另一組,但每踏出一大步,兩組間的差距就會縮小。同樣情況,鑑於各國只有初期的人均所得和資本存量水準不盡相同,起跑較晚的較窮經濟體,應該會逐漸與先出發的較富裕經濟體趨於一致,到最後貧國富國的所得差距應會降低。

可是如圖15所顯示,已開發和開發中國家的經濟並未更接近。其實恰恰相反,各地生活水準的差別在過去二百年以擴大居多。

圖15:1850-2016各國人均所得演進(圖/商業周刊)

是什麼因素促使某些國家的分歧加大?是哪些力量阻止窮國趕上富國?二十世紀後半,根據技術進步及累積物質、人力資本以刺激經濟成長的洞見,政策制定者推展各種旨在提升開發中國家生活水準的計畫。可是國與國間的不平等依舊揮之不去,以致這些政策的影響顯得有限。太狹隘地專注於表面上明顯可見的因素:各種不平等現象,卻疏忽造成不平等的根本原因,難免設計不出適當政策,好協助窮國克服所面臨的較不明顯、較頑強的障礙。這些力量可能阻撓投資、教育和採用新技術,助長全球發展不均衡。為了破解不平等謎團,促進全球繁榮,我們需要辨認這些基本原因和障礙。

貿易、殖民與發展不均衡

19世紀時,國際貿易成長顯著,導因為西北歐快速工業化,加以殖民主義推波助瀾,又受到貿易壁壘和貨運成本減低所鼓舞。1800年時全世界僅有2%的產品在國際上交易。到1870年這比例增加5倍,到10%,1913年到17%,1913年一次大戰前夕來到21%。這些貿易雖有很多是在工業化社會之間進行,不過開發中經濟體對那些社會是重要且日益成長的出口市場。此期間所呈現的模式很明顯:西北歐國家是製造品淨出口國,而亞、非、拉經濟體出口的絕大多數是農產品及原料。

當時的技術進展已足以催生工業革命,不需要借助擴大國際貿易,但是拜貿易之賜,加上剝削殖民地、殖民地天然資源及原住民,還有奴役非洲人和其後裔,加強了西歐各國工業化的速度及成長率。此外,在前幾世紀到達高峰的大西洋三角貿易以及不斷增加的亞、非洲的貿易,同樣對西歐各經濟體產生重大影響。不僅商品貿易本身獲利豐厚,還提供木材、橡膠、原棉等原料供工業化過程所用,那些原料全是經由奴隸和強迫勞動以低廉成本生產的。小麥、米、糖、茶等農產品由殖民地生產,歐洲各國能夠提升工業產品生產的專業水準,其工業產品也得益於殖民地不斷擴大的市場。

工業革命早期國際貿易如此興旺,對工業化與非工業化經濟體的發展,產生重大且不對稱的影響。在工業化經濟體,國際貿易鼓勵並加強專門生產工業產品,那需要技術較好的工人。工業化國家對技術工人的需求因而上升,這促進對人力資本的投資,加速人口轉型,繼而進一步刺激技術進步,提升生產工業品的相對優勢。反之,國際貿易對非工業化經濟體則是鼓勵專門生產技術較低的農產品及原料。這些產業對知識工人的需求不大,限制了投資人力資本的意願,因而延後當地的人口轉型,造成低技術工人相對越來越多,使生產「技術密集」商品的相對劣勢雪上加霜。

因此,全球化和殖民化在過去兩百年導致各國財富差異變大。工業化國家的貿易收益主要被導向投資教育,促使人均所得成長;相對的,非工業化國家的貿易收益有更多部分被導向增加生育和人口成長。這些力量長期影響全世界人口、技能、技術的分布,擴大了工業與非工業經濟體之間的技術和教育差距,進而增強而非弱化原先的相對優勢型態。以上論點的前提是國際貿易在已開發及開發較少經濟體的生育率和教育水準產生了相反的影響,這項前提是以當代及歷史數據所做的地區性和跨國性分析為基礎。

全球化和殖民化的不對稱影響在已開發和開發中國家工業化的速率上非常明顯。1750到1800年,英國的人均工業化程度上升50%,1800到1860年增加4倍,1860到1913年再上升將近2倍。美國1750到1860年也提高4倍,1860到1913年更增加6倍。德、法、瑞典、瑞士、比利時、加拿大也是類似模式。反之開發中經濟體在19世紀曾經歷人均工業化程度下降,要花費近二百年才回復原本水準,到20世紀後半才終於起飛(圖16)。

圖16:全球化影響 - 全球工業化與非工業化(圖/商業周刊)

英國與殖民地印度的貿易關係正是這種模式的範例。1813到1850年,印度的進出口貿易量遽增,印度逐漸由製造品(主要是紡織品輸出國)變成農產品和原料供應國。在這個過程中,與英國的貿易十分關鍵。19世紀大半時期,英國供應印度三分之二以上的輸入品(主要是製造品),印度三分之一以上的輸出品也以英國為市場。

讀者現在應該很熟悉這對英國的作用。貿易促進工業化過程,導致工業革命第二階段對技術勞工的需求大增。英國男性工人的平均就學年數在1830年代前變化不大,到20世紀初卻增加3倍。1870年英國十歲男童的就學率是40%,到1902年已接近百分之百。英國整體生育率自1870年代開始下降,隨後50年裡,生育率由每個婦女約5名子女降至近2.5名子女。同一時期,英國經濟轉入人均所得持續成長的狀態,每年成長率近2%。

但是印度的人均工業化程度卻下降。印度的農業根深柢固,教育對農業部門並不重要,導致人民普遍文盲的情形一直持續到進入20世紀。印度在20世紀曾試圖擴大基礎教育,卻受制於就學率低、輟學率高。儘管教育逐漸普及,但1960年時,印度15歲以上未繼續就學的人口占72%。未能形成大量人力資本,造成印度人口轉型一直延後至20世紀下半葉。

由此可見,貿易收益助長英國生育率下降,使人均所得顯著成長,在印度卻主要是導致生育率上升。自1820年以來,印度相對於英國的人口規模增加一倍,而英國相對於印度的人均所得也成長一倍。

然而殖民時代的宰制、剝削、不對稱貿易型態,只是增強原本存在的相對優勢模式,並非其成因。要如何解釋殖民時期以前的發展不均?某些國家變成工業化殖民者,某些國家被迫成為非工業化被殖民者,其原因何在?

深藏底層的因素

請想像在某個明亮的早晨,你下床後煮了一杯咖啡,並走到戶外向這美好的一天問好,卻居然發現隔壁鄰居屋外的草地比你家的更綠。

他家的草地為何如此綠意盎然?專業解答可能是,鄰居家草地反射的光,波長在光譜的綠色範圍內,而你家草地反射的光較接近黃色範圍。這樣解釋雖然完全正確卻用處不大,無助於我們理解事情的根源。較完整、較非學術性的回答會著重於你家和鄰居家為維護草坪,在灑水、修剪、施肥、噴殺蟲劑的時機、強度和方法上有何差異。

不過這些理由或許重要,卻仍然可能未找出鄰居草地比較綠的根源。這些是兩家草地品質明顯不同的近似原因,在近似原因後面才是根本原因,可以解釋為何鄰居澆水較勤快或是病蟲害防治較好。若不明白這些深層因素的作用,儘管你試圖模仿鄰居的園藝法並且持之以恆,也許還是得不出你十分渴望的那片綠意。

在這兩塊草地外表的差別背後,也許有地理因素:土質不同和陽光照度不同,可能使你東施效顰。也可能表層的差別反映著背後的文化因素,映照出你與鄰居各自的成長環境和教育背景,也就是文化特質,像是特別重視未來的心態,促使鄰居盡心盡力照顧草坪,挑選最佳時機澆水和刈草。

也可能這兩處房產屬於不同的市府管轄。你們這邊的市議會為保存水資源而禁止灑水,而鄰居卻可以灑好灑滿。因此你無法仿效鄰居的園藝技巧,拉近兩塊草地的差距,也許是體制因素使然。這些體制造成的差別也或許有更深層的原因,仍是出在雙方所屬的市鎮,並與你鄰居的社區組成有關。同質性較高的社區,較易於執行對灌溉基礎設施和消滅病蟲害,進行公共投資的相關法規和集體決定,而異質性較高的社區,可能享有多元創新的園藝技巧相互交流、相得益彰的好處。就此而言,或許人口多元化是兩家草地有別的根本原因。

如同這兩家草地的差異,國與國間巨大的財富不均有一連串的根本因素:表面上是近似原因,例如各國在技術和教育上各有不同;核心部分則是更深層的終極因素:體制、文化、地理、人口多樣化等,這些是貧富差距的根本。儘管要解開近似原因與終極因素的影響或許並非易事,但是為了解那些深層因素如何影響人類歷史巨輪轉動的速度,以致支配著不同地方的經濟發展步調,這種區分就很重要。

奧德.蓋勒(Oded Galor)

布朗大學 Herbert H. Goldberger 經濟學教授,也是統一成長理論的奠基者。統一成長理論旨在揭示人類歷史上發展、繁榮和不平等的根本原因。他在全球最負盛名的講座中分享畢生投注於成長經濟學領域的發現,提煉成《人類的旅程》一書。