和平結束冷戰的前蘇聯領導人米哈伊爾・戈巴契夫(Mikhail Gorbachev,戈巴契夫)逝世,享年91歲。

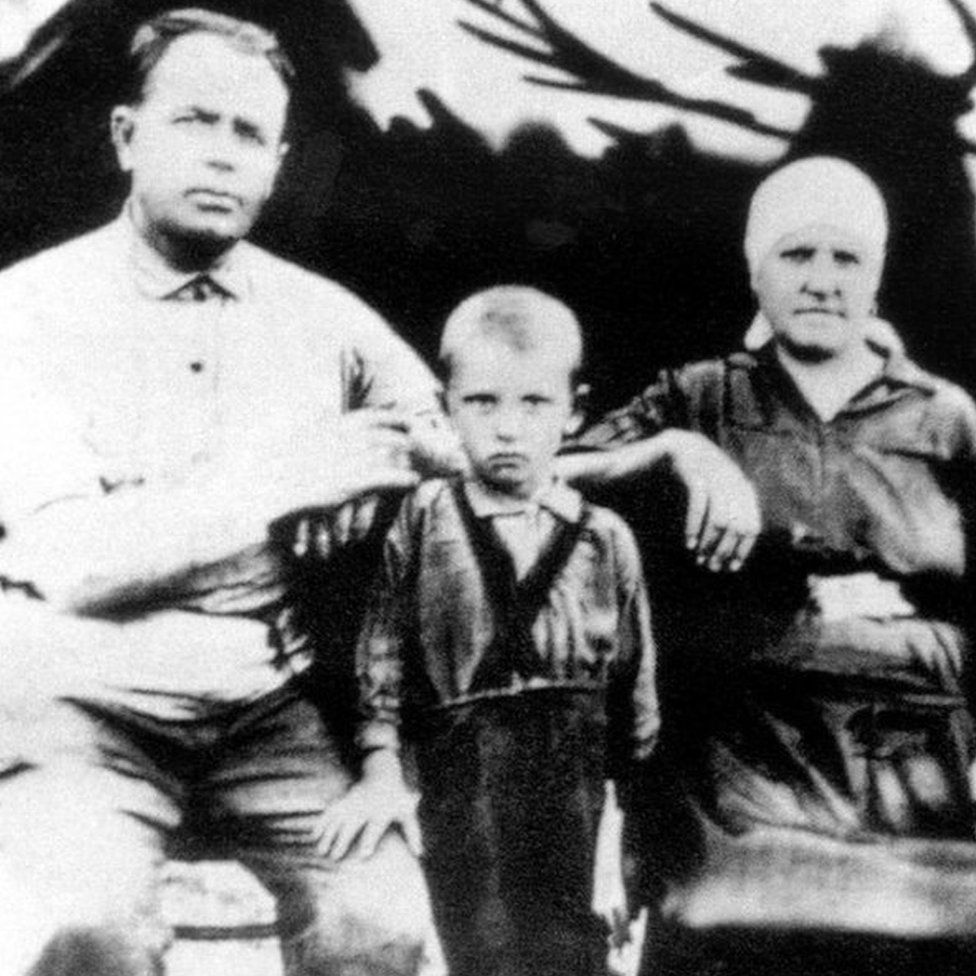

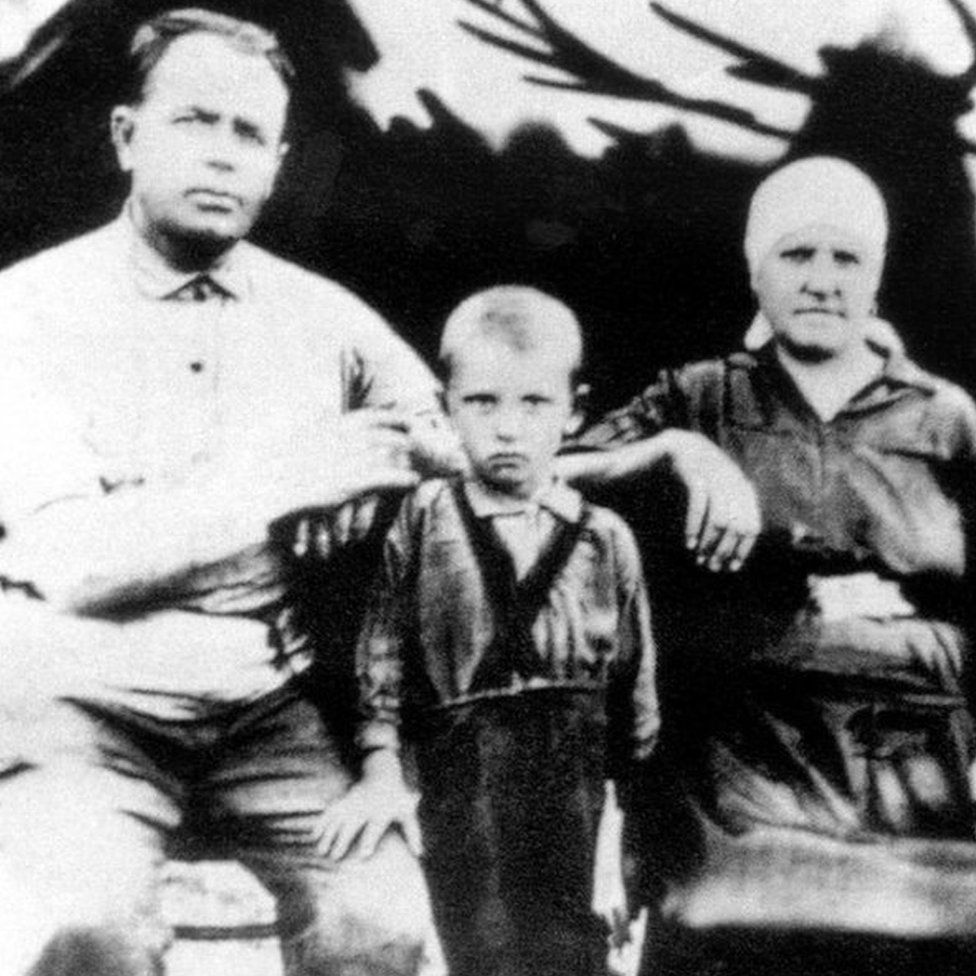

戈巴契夫於1931年3月2日出生在俄羅斯南部的斯塔夫羅波爾(Stavropol)地區,他在後來成為20世紀最有影響力的政治人物之一。

他的父母都在集體農場工作,年輕的戈巴契夫在他十幾歲的時候就經營聯合收割機。

在莫斯科國立大學學習期間,他結識了妻子賴莎(Raisa),並成為共產黨的積極分子。

畢業後,他回到斯塔夫羅波爾,開始在共產黨隊伍中迅速崛起。

1985年,蘇聯領導人康斯坦丁・契爾年科(Konstantin Chernenko)上任僅一年就去世,米哈伊爾・戈巴契夫成為蘇聯最年輕的領導人。

當時,蘇聯的經濟正在努力跟上美國的步伐,戈巴契夫尋求兩種主要的解決方案。他說這個國家需要「改革」或重組,而他處理它的方法就是開放。

戈巴契夫應對蘇聯體制停滯的另一個武器是民主。在他的領導下,蘇聯人民代表大會首次實行自由選舉。

戈巴契夫還想結束冷戰,為跟上美國軍費開支的快速成長,他的國家每年要花費數十億美元。

1985年,戈巴契夫會見了美國總統羅納德・雷根(Ronald Reagan),就限制核彈的生產和恢復兩個超級大國之間的外交關係進行了會談。他還結束蘇聯在阿富汗血腥而長期的戰爭,自1979年莫斯科介入支持阿富汗社會主義政府以來,這場戰爭已經造成數千人喪生。

到1991年5月,美國和蘇聯根據條約銷毀了2500多枚飛彈。

雖然他的改革受到西方領導人的歡迎,但蘇聯在他的領導下逐漸開始解體,1991年聖誕節前夕,戈巴契夫接受了不可避免的結果——蘇聯解體。

戈巴契夫繼續在俄羅斯和國際事務中發聲,但他在國外的聲譽始終高於國內。

1989年5月15日,蘇聯最高領導人戈巴契夫訪問北京。戈巴契夫到訪正值天安門學潮期間,示威者當時佔領了北京中心的天安門,還試圖攔截車隊。

當時中國官方由於抗議人群佔據天安門廣場,被迫改在首都機場舉行歡迎儀式。

在那次訪問中, 提倡政治透明化和政治體制改革的蘇共總書記兼蘇聯最高蘇維埃主席團主席戈巴契夫與時任中共總書記趙紫陽和中共中央軍委主席鄧小平分別舉行會晤,實現了當時蘇共和中共的關係正常化。

不過,就在戈巴契夫訪問歸國後不久,趙紫陽便因同情學潮被解職軟禁。2005年1月趙紫陽逝世後,戈巴契夫曾發表聲明表示悼念。

戈巴契夫後來在回憶錄中透露,趙紫陽在他們的會談中坦誠談到社會主義國家能否放棄一黨制、實行多黨制的想法。

1999 年,妻子賴莎死於白血病,戈巴契夫深受打擊。賴莎一直在戈巴契夫身邊,為他的政治改革增添了人性化的色彩。

戈巴契夫在俄羅斯入侵烏克蘭期間在莫斯科去世,有人說這是普京總統試圖重建舊蘇聯勢力範圍的行動。