習近平的答案,11個。在印尼峇里島,根據中國外交部的發佈,G20峰會期間,中國領導人在三天時間裏與11個國家領導人舉行雙邊會談,此外還有個聯合國秘書長。別忘了,他還出席G20會議、換上印尼傳統服飾、參加一場盛大晚宴,再睡一覺,似乎所有其餘時間,都被雙邊會談填滿。

11國包括美國、法國、荷蘭、南非、西班牙、阿根廷、塞內加爾、韓國、澳大利亞、印尼和義大利。G20結束第二天他飛抵泰國參加APEC峰會,又會見了日本、新加坡、菲律賓三國領導人。

引發廣泛討論的習近平和加拿大總理杜魯道的交談並沒有被中國官方列入會晤範疇。根據加拿大媒體報道,杜魯道與習近平星期二(15日)進行了約10分鐘的簡短交談。

習近平的密集外交,在飛機落地峇里島前,就已飽受關注,不少國家的記者都收到本國領導人將與他會面的消息。

G20主辦方在會場不遠的酒店設置新聞中心——巨型大廳,一排排電腦和桌子,密密麻麻排開。即便如此,早上還要去搶座位,因為有75個國家上千名記者每日駐紮於此。

大廳設置著一個巨大螢幕,直播峇里島機場的畫面,每個領導人抵達,其本國記者都會站起或側身,特意關注一下。14日下午中國領導人抵達時,有一陣隱隱騷動,一大片記者都抬著頭,盯著螢幕,折射出其關注度。

走出「冷和平」

在新聞中心,一個記者打趣說,這麼多會談都是因為疫情,就像解封後的第一個周末,去報復性消費,購物、聚餐、看電影,晚上還要去酒吧、俱樂部,簡直是「外交派對」。澳洲國立大學政治學者宋文笛稱,「這是習近平在『二十大』上鞏固了國內權力後的亮相派對。 」

當然,其中有些是為了彌補因為疫情取消的雙邊會談。比如習近平原本計劃2020年4月正式訪問日本,時任官房長官菅義偉稱,這對中日關係來說是件大事,因為差不多每十年才會有中國領導人訪日。

甚至在2020年疫情來襲後,雙方仍未放棄訪問計劃,民間和官方都在醞釀氣氛。當年2月,日本松山芭蕾舞團甚至演唱《義勇軍進行曲》為武漢加油,隨後日本援助物資上「山川異域,風月同天」的詩句,在中國廣受讚譽;到了2月底,日方還表示兩國外長通話確認訪日準備工作仍在推進。

但最終還是取消。一晃過去兩年多,日本不僅換了兩次首相,當年推動訪問的安倍晉三也已遇刺身亡。

疫情席捲全球之際,各國領導人都放緩和取消出訪行程,整個2020年面對面的雙邊會談乏善可陳。聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗稱之為「冷和平」,即國家間關係緊張但大致和平,由於缺乏外交互動,暫時處於冷卻狀態。

去年以來,各國放開防疫限制的步伐不同,但都陸續走出「冷和平」,參加到「外交派對」裏來,而還在孜孜不倦堅持「清零」的中國,成了最晚抵達派對的客人。

馬釗認為,雖然疫情期間有外交官員代表出訪或視訊會議,但是畢竟無法替代領導人見面交流,這些雙邊會談,是增進兩國領導人關係的舉措。

習拜會鋪路

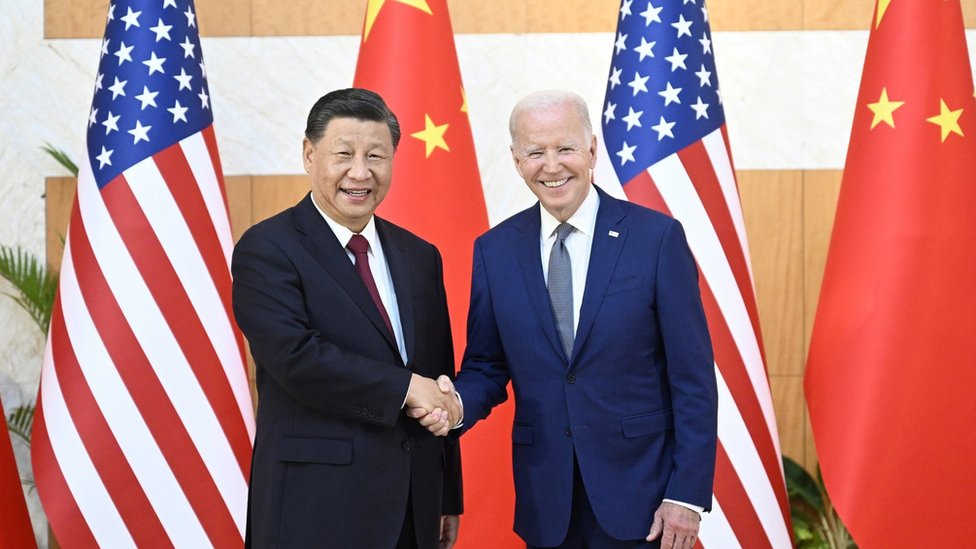

習近平下飛機僅僅幾個小時,就已經與拜登面對面而坐,最終兩人三個小時的會談突破了計劃的時間。密集外交由此展開。雖然它並沒有達成什麼新的成果,但並非毫無作用。

美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)主席哈斯(Richard Haass)說,在國際關係中,如果兩方在某件議題上都不肯讓步,無法達成一致,那麼有少數國家會選擇回去拿起槍直接開戰,比如在中東問題上一些國家就是這麼做的。

哈斯表示,而大部分國家會繼續接觸、會談,即使無法在最想要的東西上達成一致,至少在最不願看到的事情上達成一致,比如都不想要核戰;在冷戰中,美蘇的雙邊會談大多以此為目的。

習拜會的意義正在於此。拜登在會談中表示,美國將繼續與中國進行激烈的競爭,但他重申,這種競爭不應轉向衝突,並強調美國和中國必須負責任地管理這種競爭並保持開放的溝通渠道。

馬釗認為,此次峰會的背景是俄烏戰爭和中美矛盾,其實背後都有美國的因素。有鑒於此,宋文笛認為,習近平知道,其他國家在看到中美領導人友好互動後,與中國交往就會感到更加舒適,因此隨著疫情接近尾聲,習近平抓住這一勢頭,更積極地謀求與這些國家重新建立關係,這次G20是一個絕佳時機。

「鑒於美國著力打造以核心議題(issue-based)為基礎的盟友或伙伴國家網絡,中國也要試圖尋找不同議題,拉攏分化各國。因此,雙邊會談有利於尋找國家之間的共同利益。」馬釗闡釋。

同行的互動

這次G20,各國領導人們頻繁互動,很難說建立友誼,但至少打破「冷」的狀態。

有趣的一幕發生在第一天晚宴,習近平進入會場與印尼總統佐科威打招呼後,然後看到印度總理莫迪,笑著上前跟他握手,莫迪似乎也心情不錯,兩人站著聊了好一會兒。攝影機很配合對準這個場景。印度媒體把這一刻大書特書,因為這是在兩年半前中印邊境衝突後,兩國領導人首次直接交談。

這一幕產生了頗為有趣的聯想——中國兩大網路巨頭阿里巴巴和騰訊,在各個領域都激烈競爭,公關團隊更是互相攻擊,樂此不疲,但在公開場合碰到一起,他們的老闆馬化騰和馬雲卻時常在公開場合談笑風生,很有得談。

它似乎暗示了一個可能性,雖然國家領導人們代表各自國家利益,但全世界幹這份工作的人屈指可數,互相之間工作性質類似,反而產生某種同行之誼,這也是為什麼在外交場合,領導人之間互稱同事。

還有個例證是習近平和拜登的第一次見面。曾在白宮任職的丹尼·羅素2011年曾陪同拜登訪華,接觸到當時還是中國副主席的習近平。羅素回憶,在行程最後一晚,「在一個很小、很私密的場合」,拜登和習近平共進晚餐,此時他們已經完成正式議程,有機會聊聊天。習近平坦誠地聊了對於阿拉伯之春的看法,在這個罕見的自由交流的時刻,羅素當時的想法是「這個人應該沒什麼人可以說話」,潛台詞是,在拜登這位國際同僚面前,反而有同行間交流的默契。

(相關報導:

金正恩再射洲際彈道飛彈,極速22馬赫!日本防衛大臣警告「射程可涵蓋美國全境」

|

更多文章

)

關鍵議題和最大花絮

從川普時代的貿易戰開始,中美關係開始呈現「自由落體」態勢,互關領事館,逮捕孟晚舟,相互制裁,科技封鎖,言辭上交鋒更激烈,直至今年8月美眾議長佩洛西訪問台灣和中國進行「環台軍演」,兩國關係跌落谷底。

「新冷戰」這個詞,過去幾年不斷衝擊大眾視野,外界對中國與西方關係的期待已經非常低了。

在此背景下,國際戰略研究所(IISS)分析師詹姆斯·考伯垂(James Crabtree)表示,習近平和拜登、艾班尼斯等領導人雙邊會談,本身就已有極重大的意義,他們要是還能連帶聊聊一些G20關心的議題(氣候、俄烏、糧食)等,就已經算是成功了。

中國似乎還帶著一份禮物——對俄態度的轉變。會前有中美官員私下透露,中國對俄羅斯入侵烏克蘭的真實感受是「驚訝而尷尬」。

在跟中國閉門會談後,各國領導人似乎都對解決俄烏更有信心,比如法國總統馬克宏在記者會上稱,「(對於俄烏)我相信中國可以在未來幾個月內,站在我們這一邊,發揮更重要的調解作用。」

拜登也在會談後,回答記者說,「我絕對相信,(中美)無須進入一個新冷戰。」

在長達數年的關係惡化下,現在有這樣的表態,前新加坡外交官馬凱碩形容,「已經鬆了一口氣」。

不過這並不代表中西緊張的關係不會持續,而是維持拜登所說的「激烈競爭」。馬釗分析,中國目前面臨疫情反彈、經濟疲軟等多重問題,已經沒有能力維持拓展大規模國際合作。

「我估計中國依然會在現有的多邊組織中繼續發聲,但是不會大力發展諸如『一帶一路』、』人類命運共同體『等項目,中國目前會更注重實際收益,而非象徵意義。」馬釗認為。

頗為「八卦」的這一幕使全球觀眾熱情席捲網絡,風頭似乎蓋過了之前所有的會談,成為習近平這場「外交派對」計劃之外的另類高潮 。