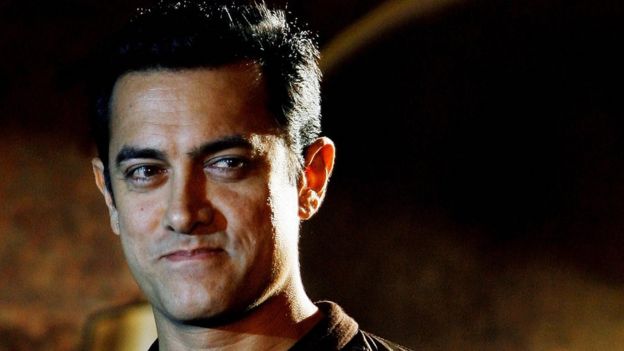

近年來寶萊塢電影在中港台成為一股熱潮,印度演員阿米爾汗(Aamir Khan)成為重要品牌。他的多部電影作品涉及意識形態反建制、挑戰權威,探討印度社會、家庭、弱勢及女性議題。

「我相信只要你願意,創作人可以改變社會,」阿米爾汗近日在香港大學一個論壇上表示:「電影可以改變人心。」

這為他贏得「印度良心」的美譽,在國際享負盛名,成為聯合國兒童基金會大使,頻繁與各地元首會面。在中國,國家主席習近平與印度總理莫迪會晤時,也公開向對方表示自己看過阿米爾汗的作品《摔跤吧!爸爸》(台譯「我和我得冠軍女兒」),很喜歡這部電影。《摔跤吧!爸爸》在中國備受熱捧,創下近13億人民幣票房的記錄,是印度本土票房的兩倍多。

阿米爾汗有「印度劉德華」之稱。

阿米爾汗有「印度劉德華」之稱。不少評論指出,阿米爾汗的電影探討社會、性別、教育議題,華人社會容易產生共鳴,然而,在世上眾多這類社會批判性的電影中,為何他的寶萊塢電影能夠打入華人市場?他的電影填補了中文電影界的哪一塊空白?而他所呈現的印度,又是否印度的真實面貌?

BBC中文採訪了幾位專家,探討這位印度巨星為何能在華語世界造成風潮。

引起中國觀眾共鳴的寶萊塢電影

在阿米爾汗揚名之前,印度的寶萊塢電影在華語世界一直比較小眾,很少被市場接納。

2009年,阿米爾汗主演、探討填鴨式教育及精英主義問題的電影《三個傻瓜》(Three Idiots,又譯《三傻大鬧寶萊塢》、《打死不離三兄弟》),因題材引起中國大陸網民共鳴,透過網絡傳播在中國爆紅。被正式引進到中港台三地院線後,《三個傻瓜》創造了寶萊塢電影罕見的票房佳績。

阿米爾汗從此進入華語觀眾的視野,開拓了華語世界對印度、寶萊塢電影的想像。

習近平說很喜歡《摔跤吧!爸爸》(即《我和我的冠軍女兒》)。

習近平說很喜歡《摔跤吧!爸爸》(即《我和我的冠軍女兒》)。2017年,《我和我的冠軍女兒》(Dangal,又譯《摔跤吧!爸爸》)在中國大陸上映,上映19日內就衝破8億(人民幣,下同)票房,最終創下近13億票房,相當於印度本土票房的兩倍多。新作《隱藏的大明星》(Secret Superstars,又譯《打死不離歌唱夢》)票房亦達7億。

香港浸會大學電影學院講師譚以諾則向BBC中文指出,阿米爾汗的電影能夠以本土題材走向全球的原因,在於它們能將社會性與娛樂元素較好結合,即使探討的議題深刻而嚴肅,其文藝及娛樂特性始終相當豐富。

專門研究印度的媒體人任其然認為,阿米爾汗的電影在中國取得成功,是由這些印度題材在中國人心中的特殊地位造就。

同為崛起中的亞洲大國,印度與中國有很多可以互相比對的社會議題。《三個傻瓜》中對大學功利化、學生人生選擇受限描繪深刻,《我和我的冠軍女兒》講述嚴父以強迫手段將女兒培養成摔跤選手,針對男性主導家庭、女性社會地位、國家體育體制機械化等議題,這些都是中國觀眾容易代入的題材。

(相關報導:

《救救菜英文》印度國寶級女星詩麗黛瑋 心臟病發猝逝 享年僅54歲

|

更多文章

)

任其然向BBC中文分析指出,中印兩國在人口、經濟發展上相似,中國一直視印度為重要競爭對手,但同時又認為印度整體水平不如中國,對印度抱輕蔑態度 ── 正因為這種心態,看到阿米爾汗的電影反映的現實竟然跟自己的生活很相似的時候,中國觀眾便會想:「為甚麼中國沒有這種電影?」

阿米爾·汗曾到訪中國探望大熊貓。

阿米爾·汗曾到訪中國探望大熊貓。中國能不能出一個阿米爾汗?

《我和我的冠軍女兒》、《隱藏的大明星》爆紅,中國輿論熱議一個問題:為甚麼中國出不了阿米爾汗?

譚以諾說,近年印度電影受到國際注目,而中國電影未能達到同樣成績,與兩地電影業界取向不同有關。「好萊塢較愛吸收一些他們本身沒有的敘事、拍攝元素,來豐富自己的電影。但中國近年一直在參考好萊塢的制式,所以難以向國際輸出自己的元素。」

他又指出,中國較受歡迎的「愛國」電影,事實上很難跨過民族邊界,為其他文化的觀眾所接受。

阿米爾汗到四川成都學打青城太極拳。

阿米爾汗到四川成都學打青城太極拳。事實上,中國不乏探討社會議題的電影,但很少以幽默諷刺的形式去表達。

譚以諾指在大陸,不觸碰嚴肅主題的娛樂、商業片,與探討社會問題的嚴肅電影,基本上無法混和:前者可以通過審查,後者則注定處於體制以外。

他以去年在境外備受讚譽的《嘉年華》為例:「一旦決定不在制度內玩,就不會只滿足於談家庭倫理,會針對權力關係、社會面向、官商貪腐等社會結構性、中國制度的大問題。」

「中國就是有一條這樣嚴格的線,把兩種電影分得很開。」

任其然亦認為,以娛樂方式來處理中國社會問題,這樣的電影手法在中國的成效始終存疑:「可能恰恰因為阿米爾汗的電影在講外國的故事,但又跟我們很像,旁敲側擊去面對我們的問題,這樣的形式反而更吸引中國觀眾。」

任其然說,討論「中國能不能出一個阿米爾汗」,實際模糊了一些重點。我們首先要問,阿米爾汗有多大反映了印度文化,以及印度今時今日的實況?

阿米爾汗鏡頭中的印度有多真實?

西方媒體傾向歌頌這位印度電影人的貢獻,例如美國《時代》雜誌,曾把阿米爾汗列作全球100位最具影響力人物之一,並問:「他能改變這個國家嗎?」

在國際社會上,阿米爾汗被譽為「印度良心」,但在國內卻是備受爭議的人物。

2012年,阿米爾汗主持電視節目《真相訪談》(Satyamev jayata / Truth Alone Prevails),以脫口秀以及新聞報導方式,討論印度社會的敏感、禁忌話題,包括女性墮胎及同性戀等。他亦經常為公共議題發聲,在選舉中鼓勵國民投票,更曾在總理會面時,當面提出清道夫應否處理排洩物等議題。

阿米爾汗成為了反莫迪派別聲援的對象。

阿米爾汗成為了反莫迪派別聲援的對象。阿米爾汗傾向開放、進步價值的取態,不能取悅所有人。2015年,阿米爾汗在網上為平權發聲,指印度「容忍度低」問題愈來愈嚴重,社會彌漫一股「恐懼」和「令人不安」的氣氛 ── 這則言論引來保守派大舉抨擊,反對者在示威活動中燒燬他的照片,並揚言要他這名穆斯林「滾回巴基斯坦」,時時受到網絡攻訐。

這幾年,阿米爾汗與他的進步電影在國際社會大受歡迎,但印度國內的政經環境,在強人莫迪治下,不斷右傾。反莫迪的一方傾向認同阿米爾汗,但保守勢力則對他窮追猛打。

電影能改變社會嗎?

任其然說,阿米爾汗所代表的是印度城市中產與精英的文化,崇尚多元,屬中間偏左的聲音,與今天印度整體右傾的意識形態,具一定對抗性,但亦越來越被邊緣化;論國內受歡迎程度,阿米爾汗也不可能及得上強調經濟發展的現任印度總理莫迪。

任認為,即使他的娛樂作品帶有政治理想,但在印度能產生的效果,可能越來越有限。

印度影評人安娜‧維蒂卡(Anna Vetticad)亦向BBC指出,毋須過份抬高阿米爾汗的影響。維蒂卡認同他的電影,有別於只求刺激或娛樂的主流電影,更傾向觸及印度公共討論中不常出現的話題,部份作品對推動印度女性平權問題亦有幫助;但若說電影能一夜之間改變印度社會,不免流於誇大。

對於這個問題,阿米爾汗自有體會。雖以影視為主業,但他亦有採取實際行動介入社會議題,與太太創立基金會,關注印度的孤兒、食水、難民危機。

BBC中文記者邵智杰(發自印度新德里)對此文也有貢獻。

阿米爾汗有「印度劉德華」之稱。

阿米爾汗有「印度劉德華」之稱。 習近平說很喜歡《摔跤吧!爸爸》(即《我和我的冠軍女兒》)。

習近平說很喜歡《摔跤吧!爸爸》(即《我和我的冠軍女兒》)。 阿米爾·汗曾到訪中國探望大熊貓。

阿米爾·汗曾到訪中國探望大熊貓。

阿米爾汗到四川成都學打青城太極拳。

阿米爾汗到四川成都學打青城太極拳。 阿米爾汗成為了反莫迪派別聲援的對象。

阿米爾汗成為了反莫迪派別聲援的對象。