截至10月13日,新冠疫情在全球範圍內已造成約486萬人死亡,2.38億人確診感染病毒。目前大多數注意力集中在如何挽救生命,卻忽略了這個疾病給2億多甚至更多人帶來的後遺症和長期隱患。

世界衛生組織(WHO)於本月公布新冠長期症狀(long COVID-19)的臨床定義,以幫助醫護人員辨識患者,及時為他們提供治療及護理。

BBC中文整理與新冠長期症狀相關的幾個問題。

什麼是新冠長期症狀?

世衛組織在官方聲明中稱,新冠長期症狀,就是新冠後遺症。

世衛組織與全球各國協商後,在10月6日首次公布「新冠長期症狀」的官方臨床定義。這一症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上,通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月,並且無法由其他診斷解釋」。

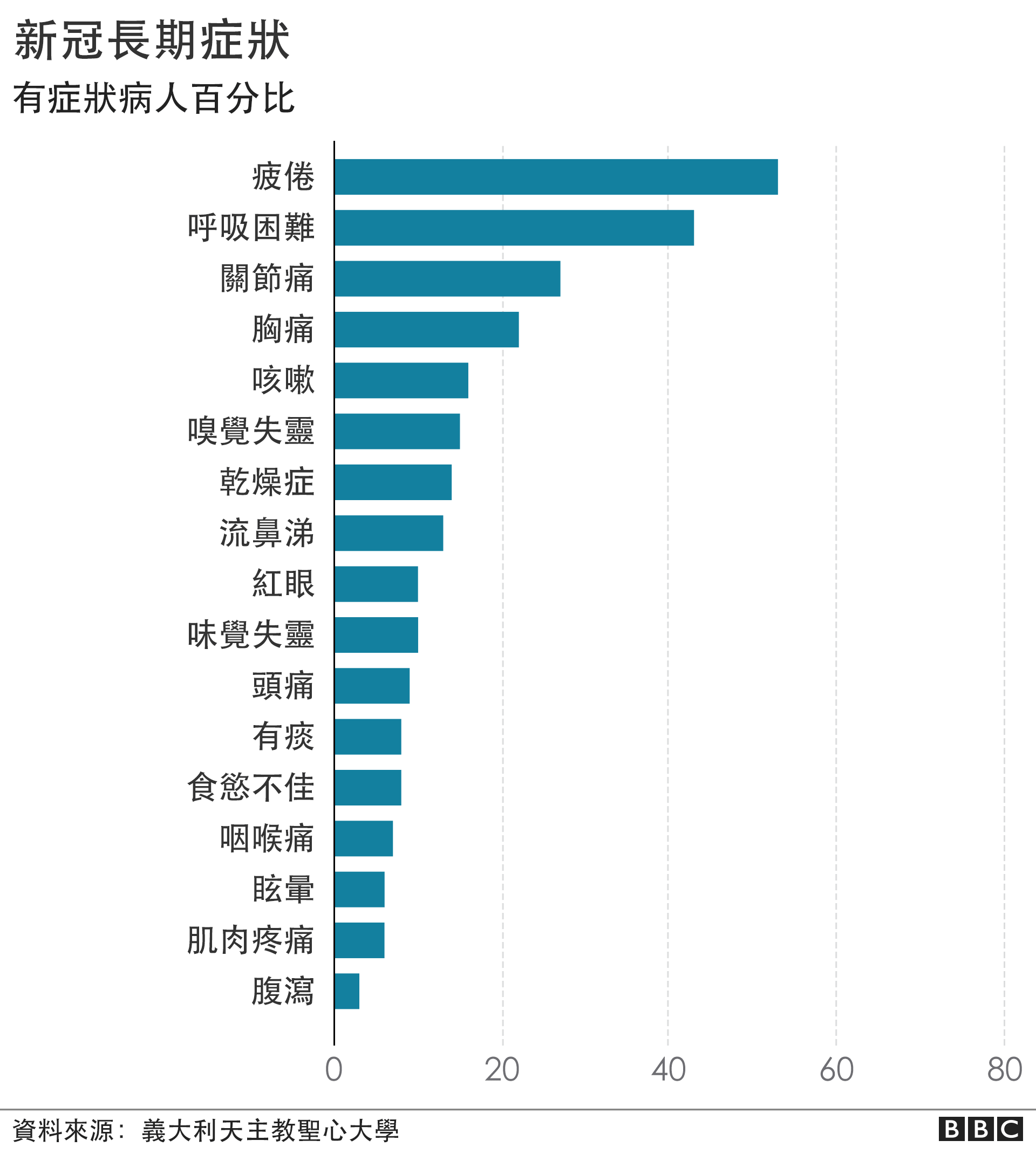

常見的「新冠長期症狀」包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙,通常會影響日常生活。另外,患者也可能胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等情況,甚至對肺部、心血管和神經系統等多個身體部位以及心理健康產生長期影響。

世衛在報告中稱,目前未知全球新冠長期症狀患者的具體人數。但大約10-20%的急性新冠感染患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。

值得注意的是,世衛在報告中稱,這個臨牀定義的建議可能是暫時的,因為新數據不斷湧現。而世衛得出該臨牀定義的研究的病人樣本量相對較小,隨訪時間短,可能有偏差。

世衛為什麼要定義新冠長期症狀?

接種兩劑新冠疫苗者出現新冠長期症狀的風險幾乎下降一半。

世衛指出,如果醫療專業人員缺乏明確界定,將令「新冠長期症狀」的研究及治療工作難以推進。

世衛臨牀管理主管迪亞茲(Janet Diaz)表示,為「新冠長期症狀」下定義是向前邁出重要一步,希望能有助於醫護人員識別「新冠長期症狀」患者,並開始為他們進行適當的治療、干預及護理。同時,世衛亦呼籲各國政府和衛生系統能提供綜合護理療程來治療這些患者。

現代醫學面臨的首要挑戰

世界醫學權威雜誌《柳葉刀》於今年8月發文稱,新冠長期症狀是現代醫學的首要挑戰。

《柳葉刀》也稱,由於沒有行之有效的治療方法,甚至沒有康復指導,新冠長期症狀影響人們恢復正常的生活和工作能力。從增加的衛生保健負擔和經濟及生產力損失來看,對社會的影響則是巨大的。

新冠病毒僅在2019年底才出現,然後於今年初開始全球大流行,因此缺乏長期數據研究。即使世衛對其進行臨牀定義,但世衛的研究病人樣本量小,隨訪時間短,並未在報告中說明新冠長期症狀是否會消失,患者是否會痊癒。也未明確後遺症的最長持續時長。

武漢病人出院一年後新冠長期症狀仍然存在

發表在《柳葉刀》上的一份針對從武漢金銀潭出院病人的研究,也許可以為外界更多了解新冠長期症狀的康復時間提供更多參考。

《柳葉刀》8月底發佈的研究,跟蹤1276名從武漢金銀潭醫院出院的新冠患者,通過隨訪其出院6個月後和12個月後的健康狀況和生活質量,對他們的康復情況進行研究。

(相關報導: 後新冠時代》全球最安全的5個城市:哥本哈根、多倫多、新加坡、雪梨和東京 台北僅排行24名 | 更多文章 )中國國家診療方案中明確規定患者出院後要集中醫學觀察14天,只有確定查出抗體、核酸檢測呈現陰性,才能健康走向社會。因此,達到出院標準的新冠肺炎康復者沒有傳染性。

新冠疫苗的效力大約在接種半年後會逐漸減弱,但保護程度仍舊很高