1950年代以降,莎士比亞劇作的中文譯本出版大業方興未艾,劇場界也從1960年代開始持續改編或再創作台灣味的莎劇,包括今日「台莎界」在內的許多研究者把戰後的第一齣莎劇指向陳大禹1949年2月「演出」的《疑雲》,言之鑿鑿,卻沒看到哪一位有詳實的資訊,包括明確的表演日期、演出狀況、觀眾反應與相關評論等等。

所有推測主要是依據呂訴上在1961年出版的《臺灣電影戲劇史》(頁366):「(民國)卅八年二月末有實驗小劇團(由陳大禹改編兼導演)排練莎士比亞原著《奧賽洛》改編的《疑雲》,將在臺北市第一女中大禮堂上演,不公開售票,觀眾都可向該團領到入場券。」呂訴上這段文字並不嚴謹,當時他在台中縣先後擔任大甲分駐所長與大甲分局長,如果1949年2月真有演出,為何在十餘年後出版的《臺灣電影戲劇史》還「將」演出《疑雲》?

焦桐在1990年出版的《臺灣戰後初期的戲劇》(台原出版社,頁179)所列的「戰後臺灣戲劇年表」中沿用呂書說法,但少了一個「將」字,意思已不同。王淳美在1999年11月號的《文訊》撰寫〈臺灣現代戲劇史大事紀要1900-1999〉,同樣引用呂訴上的文字,但把「二月末」逕改「二月」。

黃仁2000年的《臺灣話劇的黃金時代》(亞太圖書出版,頁149),也仍用呂訴上的文字,奇特的是,黃仁在2002年另一本同出版社的《臺北市話劇史九十年大事紀》(頁45)進一步標明演出時間是1949年2月28日,不知何所據?日本學者間ふさ子〈戰後初期台灣における多言語演劇か試み——陳大禹と實驗小劇團〉(蒐入山田敬三編,《境外の文化—環太平洋圈の華人文学》,東京:汲古書院,2004,頁623-644。),也認為陳大禹的《疑雲》於1949年2月演出。

前述說法皆在拙作《漂流萬里:陳大禹》(2006)出版之前,當時我曾斟酌諸人之說,也參考了由陳大禹撰寫,其妻吳瀟帆整理、王炳南主編的《陳大禹劇作選》(香港,1992)和陳大禹著《水仙花——陳大禹劇作選續集》(香港,1993)等書之後,最後不予採信,在書後附錄的「陳大禹大事年表」中,《疑雲》只列在1941年,而不計1949年2月(或228)的演出,因為它並不存在。

拙作第五章〈陳大禹在台時期的導演作品〉提到1948年至1949年初,國共內戰末期台灣局勢險峻,陳大禹籌備的「實驗小劇團」演出計畫並不順利,《臺北酒家》、《疑雲》(莎士比亞劇作《奧賽羅》)公演皆未能順利進行,最後搬上舞臺的《裙帶風》更是一延再延。

前述呂、焦、王、間諸家皆非莎劇專研者,《疑雲》有沒有演出應該不是他們留意的重點,只是有聞必錄,順手記上一筆。比較怪異的是,活動力十足的「台莎界」某些人士雖將拙作列入參考書目,卻仍然相信《疑雲》在台灣有演出,未對「前人」看法(包括本人)予以修正,並對何以《疑雲》演出靜悄悄,沒有任何演出資訊,最後「將」在北一女中大禮堂演出提出解釋。

(相關報導:

邱坤良專欄:台灣的莎士比亞群組

|

更多文章

)

台大外文系的雷碧琦在接受《莎士比亞在臺灣》(臺灣大學文學院臺灣研究中心電子報)的專訪時,說:「陳大禹曾寫過《香蕉香》,於1947年上演後,隨即遭官方禁演。一年多後,他選擇在1949年2月28日,上演改編自莎士比亞《奧賽羅》的劇作《疑雲》。雷教授據此進一步申論,《疑雲》演出日期並非巧合而已,從劇本便可知一二,莎劇中《奧賽羅》男主角奧賽羅(Othello)與女主角苔絲狄蒙娜(Desdemona)彼此有著膚色上的差異,相戀通婚的後果,導致悲劇性的結局。透過改編莎劇的作品《疑雲》,身為藝術家的陳大禹,企圖以劇場的方式,陳述他對於戰後初期的悲憫觀點,並表達他對於族群和諧的渴望。」

聯想力豐富的雷教授2015年12月刊登在《臺灣文學館通訊》第49期的〈莎士比亞到臺灣:學術、翻譯與演出〉並未提及陳大禹的《疑雲》,而是在《王子復仇記》的廣告圖片下標注:「配合莎士比亞四百歲(1964.4.23)誕辰,政工幹部學校對外公演《哈姆雷特》(Hamlet),在《中央日報》刊登的廣告號稱是自由中國第一次公演莎翁刻骨銘心的劇著。」(頁20)

2016年她在梁文菁編著的《與莎士比亞同行》一書中又堅持《疑雲》是一部「非常敏感或者非常在地的戲」(頁86),然而在其英文論文集Shakespeare’s Asian Journey:Critical Encounters, Cultural Geographies, and the Politics of Travel (New York: Routledge, 2017)卻不再提及《疑雲》,前後說法反覆,令人疑惑。

其他如美籍臺裔學者黃詩芸(Alexa Alice Joubin)在2009年出版的英文專著Chinese Shakespeares: Two Centuries of Cultural Exchanges中也將陳大禹搬演的《疑雲》作為臺灣第一部莎劇演出。陳俐如的博士論文《中土化〈馬克白〉:四個演出研究》在〈附錄〉列出的「中土莎劇整理」一表中同樣也將1949年2月的《疑雲》明文列上。這些「台莎」大家繼續抓住一點演出預告,擺明二月(或228)演出這齣經典莎劇「已」經演出。

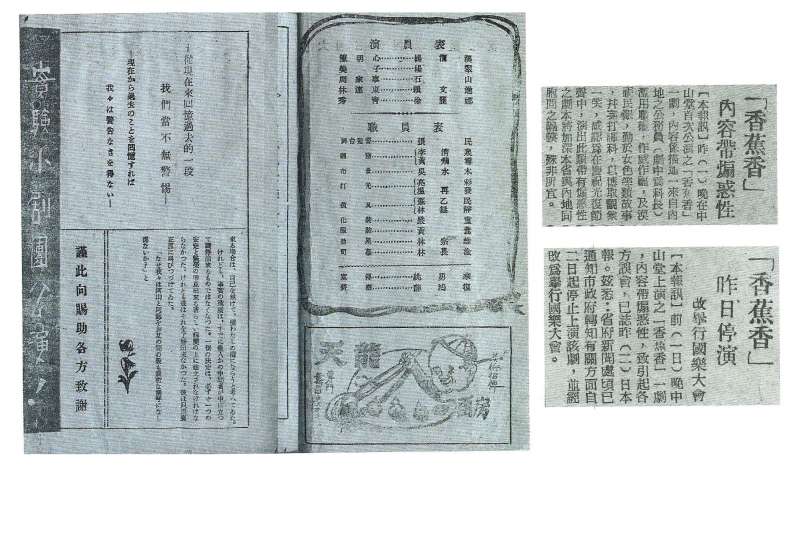

陳大禹是有演過《疑雲》,那是1941年中日戰爭進入最熾熱的時刻,他組織業餘的「動員劇社」,在漳州演出包括《疑雲》在內的十齣戲。1946年7月陳大禹來台,11月重組「實驗小劇團」,展開他在台灣短短兩年九個月(1946.7-1949.4)的戲劇生涯。這個劇團曾在台北中山堂做過幾次公演,包括莫里哀的《守財奴》、《可憐的斐迦》(與「青年藝術劇社」合演)、曹禺的《原野》、《香蕉香》。其中《香蕉香》是陳大禹廣為人知的一齣戲,1947年二二八事變後的11月1日推出,原定演出三天六場,因劇情涉及族群衝突,僅演第一場,就被台灣省新聞處以「內容帶有煽動性」停演。

(相關報導:

邱坤良專欄:台灣的莎士比亞群組

|

更多文章

)

《香蕉香》宣傳廣告與停演新聞(《和平日報》1947.11.2-3,作者提供)

陳大禹作戲,無論漳州時期的《疑雲》或在台灣演出的《原野》、《莫里哀》、《香蕉香》、《裙帶風》等,都會充分談他的創作理念或編導手法。1941年5月中旬《疑雲》在漳州公演時,《閩南新報》(1941.5.15)有一段「演出的話」,反映他的藝術態度,除了闡述這一次演出的藝術價值,也特別表明《疑雲》演出的動機與目的:

……我們縱然同樣地想努力,求進步,但到底像前頭已說過「藝術」是什麼?「戲劇」是什麼?懂得不大清楚之故,所以決定選一齣較完整的劇本來掩飾我們的缺點。「疑雲」原名「奧賽羅」,是劇聖莎士比亞之劇作,它在藝術方面講「奧賽羅」是莎氏悲劇中最完美的一篇,最富戲劇性,用家書的方式講述了一個故事,能使大家的心浮現慘痛的思緒。

陳大禹在台期間也確實計畫再演出《疑雲》,1949年1月31日《台灣新生報》歌雷(史習枚)主編的〈橋〉副刊刊載〈世界各研究學者對莎士比亞劇作疑雲(奧賽羅)的批評〉:

這篇文章只針對「奧賽羅」(疑雲)劇作的特色,「就是能在日常生活中創造家庭性的悲劇」,這種以最自然的心理描繪的作風,在浪漫主義沒落後,寫實主義抬頭的時候,更吸引幾十倍的人心。……

文章署名「實驗小劇團宣傳組」,標明譯本出自日本近代莎劇大家坪內逍遙,由此推測,1941年在漳州演出的《疑雲》亦應採坪內逍遙日譯本,不同於日治時期川上音二郎與村田正雄、福井茂兵衛用的是江見水蔭的劇本。吊詭的是,〈橋〉副刊只介紹《奧賽羅》,並沒有告知《疑雲》「將」演出的訊息。

1949年初春以「結束內戰,和平救國」、「爭取生存權」、「反飢餓,反迫害」做訴求的學生運動蠭起,楊逵於「四六事件」前夕在〈橋〉副刊上發表〈和平宣言〉,要求「清白的文化之作者一致團結起來」,而後與歌雷雙雙下獄。與歌雷交往密切的陳大禹,風聞自己在執政當局的清查名單中榜上有名,便在友人資助下於四月離開台灣。很難想像在風聲鶴唳的時代氛圍中,陳大禹的《疑雲》會在1949年2月28日上演。翻遍當年最主要的報紙——《台灣新生報》與《中華日報》二、三月份,也未能看到《疑雲》的支言片語。

莎劇研究的議題其實很多,《疑雲》在台灣有無演出只是一個紀錄,硬要找個「第一」,並無太大意義。呂訴上所謂1949年2月末「將」演出《疑雲》,這在1949年1月之前確有此事,1948年間也可能有《疑雲》的小廣告,但局勢變化太快,陳大禹因為經費短缺,同時承受有形無形的政治壓力,這齣莎劇終究不了了之。

寫一篇小說或一首詩,可以靜靜地完成作品,但演戲不同,經籌劃、排練、演出與資金籌措、票房行銷,動作都很大,特別是莎翁名劇,為何未見演出報導、評論,非常不可思議。

因為《疑雲》研界者不求甚解,人云亦云,讓《疑雲》變成一團「疑雲」,至今網路上台灣大百科〈陳大禹〉詞條與〈實驗小劇團〉詞條說法矛盾,署名「陳碧華」的〈陳大禹〉撰稿人,謂「實驗小劇團」演出過的劇目包括《疑雲》;署名「黃文怡」的〈實驗小劇團〉詞條撰稿人,則謂《疑雲》並未真正演出。