當醫生要治療患者時,外科手術是其中一種選擇。當代患者之所以能受惠於手術治療,多少與麻醉技術的進步有關。 試想,若在未接受麻醉的情況下接受手術,應該沒多少人能忍受手術刀劃進皮膚的那一刻。(延伸閱讀:治療痔瘡,醫生竟用八根手指用力撐開「菊花」!)這一次,跟著我們的腳步,一起認識這項重要的醫學技術吧!

麻醉簡史

古代

事實上,人類很早就有使用麻醉藥物的經驗,其成分多萃取自罌粟花、曼陀羅花,或是直接讓患者大量飲酒。除此之外,人類還想出以電魚發電、棍棒擊暈、箝制血液循環等方式麻醉患者,可想而知,這些麻醉法在達成目的之前,患者可能先經歷比疾病還嚴重的傷害。

說到麻醉,當然不能不提東漢末年的神醫華陀,他不只醫術高明,更發明了混和各式藥材而成的麻醉藥「麻沸散」,據說患者服後會喪失知覺,華佗便可順利執行外科手術。

當丞相曹操聽聞民間有此神醫,便立即聘為私人醫生。曹操一生受頭痛所苦,相傳華陀曾直言,若服用他獨家製成的麻沸散,搭配開顱手術,就可根除疾病。

然而,曹操怎會輕易讓人動他的腦袋,基於不信任感,曹操將華陀囚禁,沒多久便下令處死他,隨著華陀的死,麻沸散也因此失傳。直到19世紀,麻醉技術終於出現一道曙光。

近代

近代麻醉技術源於科技進步,科學家陸續合成許多化學物質,例如乙醚、一氧化二氮(俗稱笑氣),而人們無意間發現吸入上述氣體後,會失去知覺。

1846年,美國醫師莫頓 (William T.G. Morton) 在患者吸入適量乙醚後,成功地完成手術,隔年,另有醫生以氯仿 (chloroform) 為吸入物質,亦成功完成麻醉。而在1868年更有醫生合併笑氣與氧氣讓患者吸入,從此「吸入性麻醉」開始受醫界重視。

隨著技術演進,吸入麻醉氣體的方式也從體外進展至體內。1920年,「氣管內管麻醉術」誕生了,這是在患者接受麻醉後,從口或鼻置入一條軟管至氣管,確保麻醉過程呼吸暢通,並持續給予麻醉氣體的技術。有了氣管內管,醫生得以執行更大的手術(如胸腔手術)。

除了吸入式麻醉,人類也在1934年發明「靜脈注射麻醉術」,麻醉方法從此有了新的選擇。

總歸來說,麻醉創造了無痛、無知覺的手術情境,這些肌肉鬆弛、鎮靜、失憶、知覺喪失的情況是暫時的。從古至今,人類鑽研麻醉方法的目的,無非是減輕患者在治療期間的不適感,使患者更有勇氣,與醫生一同攜手對抗疾病。

麻醉的原理

既然麻醉的目的在於使人感受不到疼痛,因此認識「痛覺」能幫助我們了解麻醉的原理。

人之所以感到疼痛,原因是遍佈全身的神經受到刺激(如撞擊、燒燙傷等),這些神經細胞就會傳遞訊號至大腦,使大腦產生痛覺,大腦隨後會將痛覺訊號送回受刺激部位,以便即刻做出反應,避免更嚴重的傷害。

另一方面,既然大腦是產生痛覺的器官,如果降低大腦運作能力,是否就能避免痛覺的出現呢?答案是肯定的,這也是全身麻醉的運作邏輯,藉由吸入或靜脈注射麻醉藥物,藥劑會隨著血液進入大腦,抑制腦神經細胞的運作,使患者暫時喪失知覺與意識,達到麻醉目的。

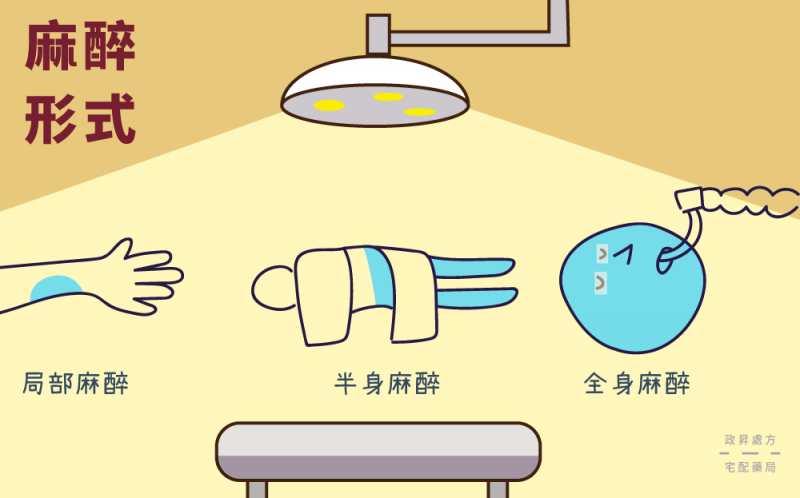

想進一步了解局部麻醉、半身麻醉及全身麻醉的差異,以及如何達到不同的麻醉效果嗎?請看以下說明!

麻醉分類

局部麻醉

局部麻醉是阻斷特定部位(例如手部、腳部)的電流,避免痛覺訊號傳至腦部的麻醉方式,依據治療部位不同,醫生會於該部位神經注射麻醉藥,藥物會使帶負電的粒子流入神經細胞,形成一道屏障,產生阻斷現象。

半身麻醉

半身麻醉的原理同為阻斷訊號電流,但其作用範圍是下半身,若有剖腹產、髖關節手術、前列腺手術等需求,醫生就會位患者施行半身麻醉。 在執行方面,麻醉醫生會為患者裝設生命監測儀器(心電圖、血壓計、血氧計等),並在患者脊椎間入針,將藥物注射至脊髓液中,針頭並不會穿刺脊椎骨及脊髓,藥物會作用於腰椎脊髓神經(掌管下半身知覺),因而使下半身出現麻醉效果。

全身麻醉

全身麻醉主要用於重大手術,例如開胸手術、開腹手術,透過吸入及靜脈注射麻醉藥物,患者的部分腦部運作會受到抑制,產生暫時失去知覺與意識的結果。此外,全身麻醉的患者一樣需裝設生命監測儀器。全身麻醉會有肌肉鬆弛現象,影響正常呼吸,因此當麻醉效果發生後,麻醉醫生還會為患者執行氣管插管(裝設氣管內管),確保呼吸暢通,並持續給予麻醉氣體。

麻醉的前置作業

由於麻醉牽涉面向廣,既要患者在無痛、無知覺的情況下接受手術,也要避免過量的麻醉藥物造成傷害(例如頭暈、噁心、嘔吐等),麻醉可說是一項複雜的任務。

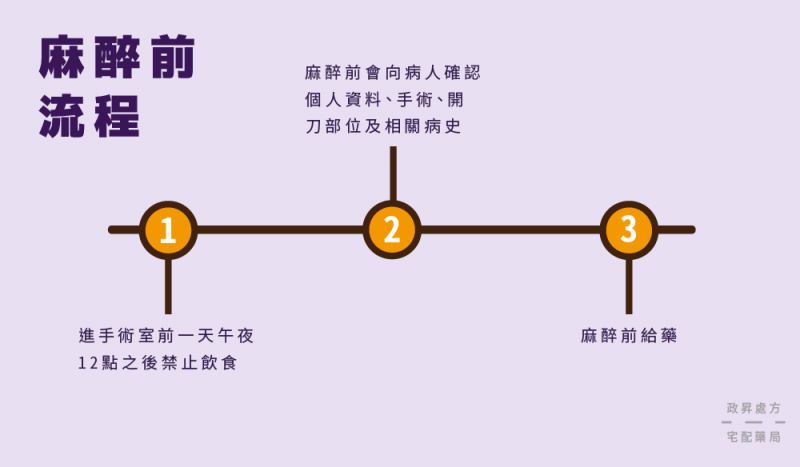

在實務上,局部麻醉在詢問病史與個人資料後,即可在病房內執行,但是半身麻醉與全身麻醉需進入手術室,並有一系列前置作業:

術前禁食與停藥

執行麻醉前,麻醉醫生會要求患者禁食,時間點通常是手術前一天半夜12點起,目的是避免麻醉時胃中仍有食物,發生潛在的胃食道逆流風險。

正常情況下,人體會有咳嗽的反射動作,設法將逆流的食物咳出,但在麻醉生效時,這項反射動作會消失,因此食物可能流入氣管,導致窒息或感染現象。

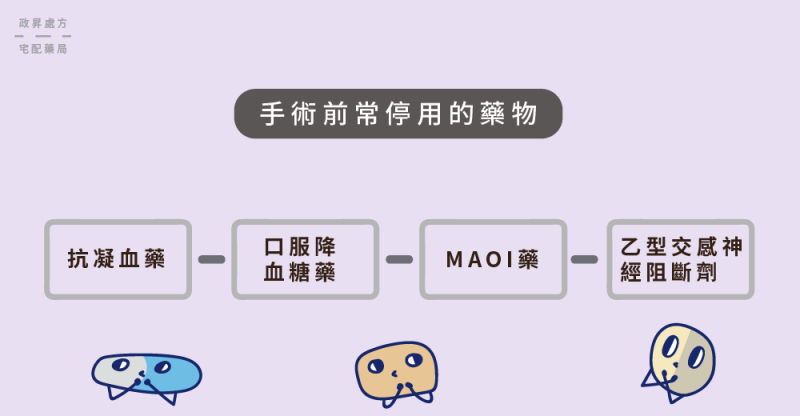

另外,為了避免不必要的危險狀況,麻醉醫生會視情況,要求患者在麻醉與手術前停止服用某些藥物,舉例如下:

抗凝血藥,避免手術時的出血現象口服降血糖藥,避免全身麻醉時的代謝性酸中毒現象抗憂鬱藥物,如單胺氧化酶抑制劑 (monoamine oxidase inhibitor, MAOI)高血壓藥物,如乙型交感神經阻斷劑 (beta blocker)

詢問個人資料與病史

為了確認麻醉方式與用藥,麻醉醫生在手術前會先向患者詢問個人資料、開刀部位、病史等資訊。此外,麻醉醫生也會向患者與家屬說明麻醉流程、潛在風險,並簽署同意書,除了讓患者明白接下來會面臨的狀況,也可減少醫療糾紛。

麻醉前給藥

一般來說,半身麻醉在服用麻醉前藥物後,便會接受注射,接著失去知覺,全身麻醉除了知覺外,意識也會暫時地喪失,為了完成全身麻醉,麻醉醫生還有兩個步驟要走。

全身麻醉階段

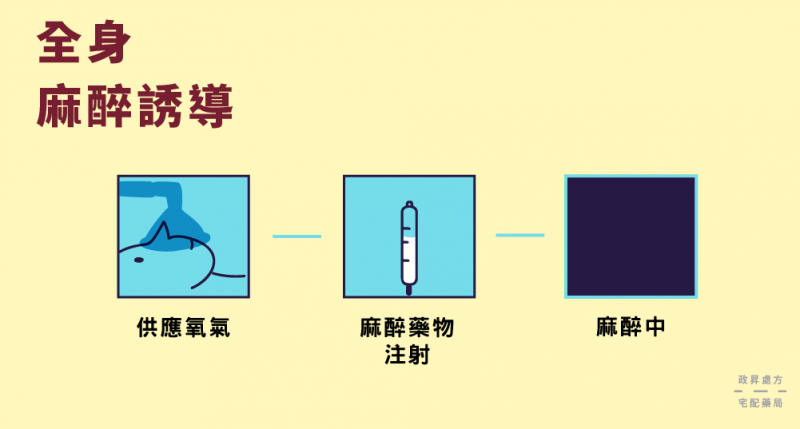

麻醉誘導

在麻醉誘導階段,麻醉醫生會先為患者提供氧氣,讓患者在插管前仍有足夠的氧氣供給,同時將麻醉藥以靜脈注射方式,注射至患者體內,患者將在數分鐘內失去知覺與意識。當患者進入麻醉狀態,就可進行手術。

麻醉維持

進入麻醉狀態後,由於肌肉鬆弛緣故,患者將無法自行呼吸,因此麻醉醫生還會執行氣管插管,為患者暢通呼吸道。

雖然患者已進入麻醉狀態,但麻醉誘導階段的藥效只能維持一段時間,因此在手術過程中須不斷給予麻醉藥物,以維持麻醉深度,通常以藥物注射,或以氣體方式,從氣管內管送至患者體內,直至手術結束。

麻醉後的恢復與副作用

手術後,患者會被送至恢復室做進一步的觀察,待患者恢復知覺、意識後,才會轉送病房休養。

不過,麻醉藥物仍有可能造成某些副作用,患者甦醒後,可能會經歷噁心、嘔吐或喉嚨疼痛,這些症狀大約持續一天後會消失。部分患者可能會感到傷口疼痛,醫生會視情況給予止痛藥,協助患者復原。

嚴重副作用─惡性高熱

惡性高熱 (malignant hyperthermia, MH) 是麻醉藥物的嚴重副作用,誘發物主要為全身麻醉時的吸入性麻醉藥,發生率約十萬分之一,男女比約2:1。

出現惡性高熱時,患者會有肌肉收縮現象,並消耗過多氧氣,造成體溫上升、體內二氧化碳增加,進而造成心律不整、多重器官衰竭,嚴重時可能死亡。

但是,惡性高熱是可早期發現及治療的症狀,目前的治療藥物為 dantrolene,且麻醉醫生會全程監控麻醉前後患者的生理狀況,故不必過度擔心。

麻醉藥物種類

吸入式藥物

吸入式麻醉藥主要用於全身麻醉,常見藥物有 halothane、isoflurane、enflurane、desflurane、sevoflurane 等。

靜脈注射藥物

依照麻醉範圍不同,使用的藥物也有不同,以局部麻醉來說,常見藥物為 lidocaine;半身麻醉的常見麻醉藥則是 fentanyl、morphine 等。

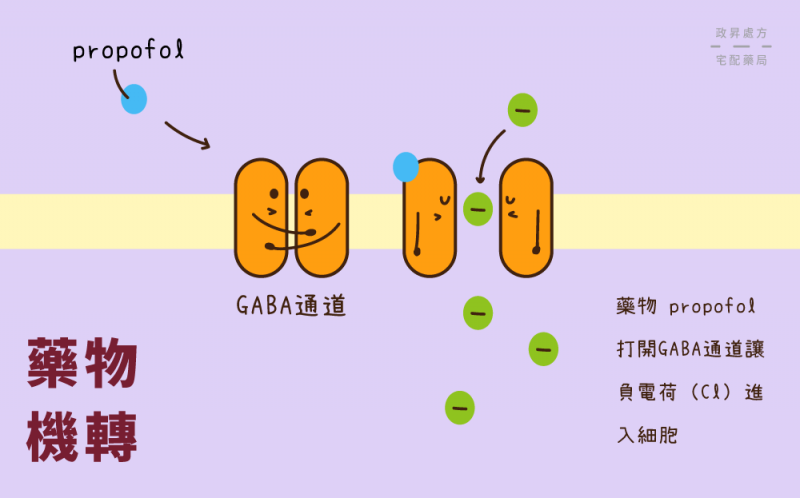

全身麻醉方面,常用藥物為 fentanyl 及 propofol,其中 fentanyl 具有減輕疼痛的功能,而 propofol 則會作用於腦部細胞,與GABA受體結合,使帶負電的粒子進入細胞,阻斷訊號電流傳遞,進而使大腦運作趨緩,產生喪失意識與知覺的效果。

麻醉風險

近代麻醉術發展至今,已有無數患者受益於無痛、無知覺的手術過程,但麻醉仍有其風險,根據美國麻醉醫學會資料,依照患者身體健康狀況,麻醉風險可分為五級。麻醉前,醫生會請患者或家屬閱讀風險說明,並且評估患者分級。

第一級

身體狀況正常、健康,手術前後死亡率0.06~0.08%。

第二級

有輕微的全身性疾病但無功能上的障礙,手術前後死亡率0.27~0.4%。

第三級

有中度至重度的全身性疾病且造成部分的功能障礙,手術前後死亡率1.8~4.3%。

第四級

有重度的全身性疾病,具有相當的功能障礙且時常危及生命,手術前後死亡率7.8~23%。

第五級

瀕危狀態,不管有無手術預期在24小時內死亡,手術前後死亡率9.4~51%。