回顧2021》元宇宙、基因療法、太空旅行、新冠疫苗與藥物:盤點最新科技的重大進展

臉書(現改名Meta)揭示元宇宙商機之一:博奕及娛樂(圖片來源:Meta官網)

2021年,新冠肺炎疫情繼續在全球肆虐與反覆,臨近年底,最新變異毒株奧密克戎(Omicron)以「閃電之勢」全球傳播,感染病例急劇增多,引發新一輪疫情高峰和再一次大範圍防疫封鎖的言論和行動。

不過,人類科技發展的腳步卻沒有因疫情而停滯——星辰、人間、虛擬空間,人類繼續科技攀登。BBC中文為您盤點2021年,全球科技領域取得的一些重大成就與突破。

新冠疫情讓世界發生了永久、根本性的改變,首當其衝的是科學技術領域,尤其生物技術和生命科學,受到前所未有的關注和資源投入,為疫苗和藥物研發提供了大量數據和經驗積累,推動了檢測、診斷、治療和疫苗研發領域的的技術突破,推動行業整體進步。

新冠檢測方式更多、更快捷、更便宜。新冠檢測主要有三種方式:PCR基因檢測、血液抗體檢測和側流抗原檢測。過去一年裏,快捷、簡便的側流抗原檢測迅速普及。專家指出,這一領域的創新也可被用於其他病毒的檢測。

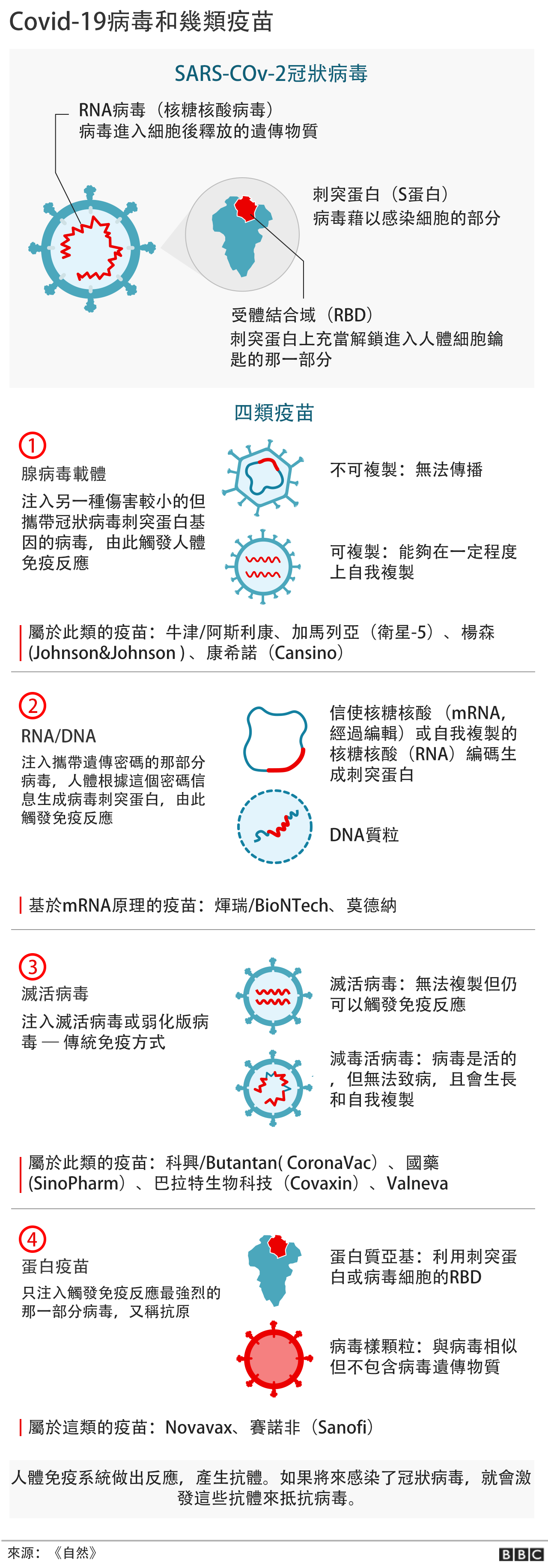

- 疫苗研發和接種繼續加速。截至本文發稿時,有八支疫苗獲世衛組織批准使用,另外六支正在審批過程中。

值得注意的是過去一年裡基於mRNA(信使核糖核酸)的新冠疫苗和療法的長足進展。mRNA疫苗是通過抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成,目前接種最多的是輝瑞和莫德納疫苗。

科興的克爾來福是滅活疫苗,由已殺滅的病原體製成,主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。牛津-阿斯利康研發的是腺病毒載體疫苗。

基於基因研究的非傳統藥物還處於起步階段, 但 mRNA 新冠疫苗的問世和迅速普及為針對其他病毒的疫苗研發打開了大門,比如登革熱疫苗和埃博拉疫苗。

不少科學家曾預計細胞和基因療法在2021年會發揮重大作用,尤其是因為2020年兩名開創CRISPR基因編輯技術的科學家為此獲諾貝爾獎。

這項技術過去十多年一直局限於實驗室,但現在首批 CRISPR 療法正在改變先天性衰弱遺傳病患者的命運。

基因療法通常用於治療罕見的遺傳疾病。 它們的工作原理是用正確的 DNA 代碼替換有缺陷的功能失調的基因。這項技術尚欠精準,可能會導致 DNA 缺失或重排。

BBC《科技聚焦》雜誌說,在大部分人還沒有意識到的時候,人類已經「處於一場深刻的醫學和技術革命的山腳下,這場革命不僅帶來了新療法和治療方法的前景,還帶來了關於倫理、平等和健康正義的巨大問題」。

就其改變遊戲規則式的全方位翻天覆地的影響而言,即將到來的基因編輯應用浪潮可以跟工業革命或互聯網的誕生相提並論。

經過艱難談判終於在最後一刻簽署了《格拉斯哥氣候協定》,簽約國承諾在今後10年中將攜手加速推動氣候行動,會議期間還簽署了碳減排、甲烷排放等具體協議,但圍繞「1.5°C目標」能否實現還是留下諸多未決疑問和不確定因素。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯(António Guterres)在閉幕辭中直言,「我們邁出了重要一步,但幅度還不夠」。

「1.5°C目標」是指將全球變暖幅度控制在比工業化前水平升高1.5°C的範圍內。以南極冰蓋縮小加速為例來說明控制氣溫升高的緊迫性:南極內陸氣溫介於零下89.2°C- 零下56°C之間,自工業化以來的百餘年內地區平均溫度上升近3°C;海洋溫度僅上升2°C就足以導致冰層融化。

中國天問一號探測器登陸火星過程公開 祝融號傳來探測火星畫面

2020火星年先後出發的阿聯酋、中國和美國火星探測器2021年2月抵達各自的目的地,開始探測、科研和標本收集任務,不久開始陸續「交作業」。火星是太陽系中與地球環境最為相似的行星,了解火星對研究地球早期歷史和生命起源有著重要價值。

中國「天問一號」主要任務是地質勘測,用雷達「透視」幾千公尺深的地層,採集岩石土壤等樣本,繪製火星地質結構圖,探測火星磁場,由此解開火星磁場的演變歷史;

美國「毅力號」準備用兩年時間探尋火星生命跡象,並測試火星低空飛行的條件和可能性。

阿聯酋「希望號」主要任務是繞火星做近赤道軌道運行,對火星氣候及天氣進行探測研究。

「毅力號」2月18日在火星赤道附近的耶澤羅(Jezero)隕石坑安全著陸,幾數分鐘後傳回一張火星表面的影像,隨後幾個月陸續完成了火星表面直升機試飛、探查火星內部結構、就地取材制氧和探查生命跡象線索等任務。10月份,」毅力號「基於實地考察結果確定了進一步探索生命跡象的地點範圍。

中國中國國家航天局6月下旬發佈「天問一號」火星探測任務著陸和探測畫面。當時「祝融號」火星車已在火星度過了42個火星日,累計行駛236米。中國希望」祝融號「可以運作90個火星日。

美國國家航空航天局(NASA)的火星直升機(Ingenuity Mars Helicopter)在火星上成功完成歷史性首飛,並安全著陸。

「祝融號」在火星執行任務時,名為「天和」的中國天宮太空站核心艙於4月29日成功發射,標誌著中國太空計劃邁出最新一步。「天和」在文昌航天發射場由長征五號B火箭運載升空,是中國新太空站的一個核心部分,擁有可供三名宇航員生活起居的艙室。

「天宮」是中國自主建設的常駐大型太空站,總重量達到66噸,將會在離地球340至450公里(210-280英里)的太空軌道運行。官方媒體稱它將是「國家級太空實驗室和太空母港」,預期在 2022 年投入運作,成為繼國際太空站(ISS)之後的第二個太空站。中國沒有參與ISS運作。

另外,中國和俄羅斯3月簽約聯手共建月球科研站,是為兩國加強空間項目合作的舉措之一。2020年12月,嫦娥號從月球採集的熔岩樣本經研究發現有超過30億年的歷史;研究報告2021年10月在《科學》雜誌發表。

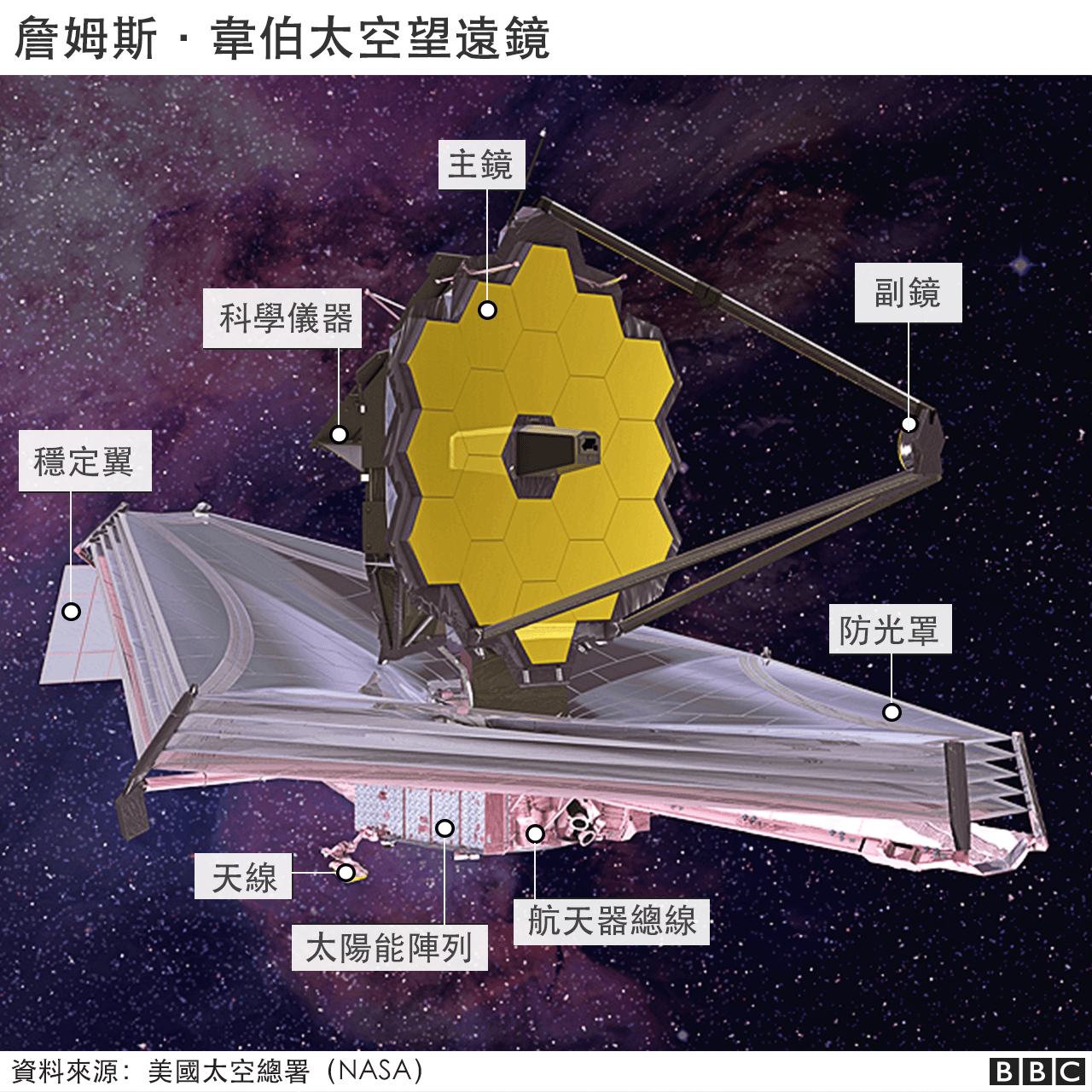

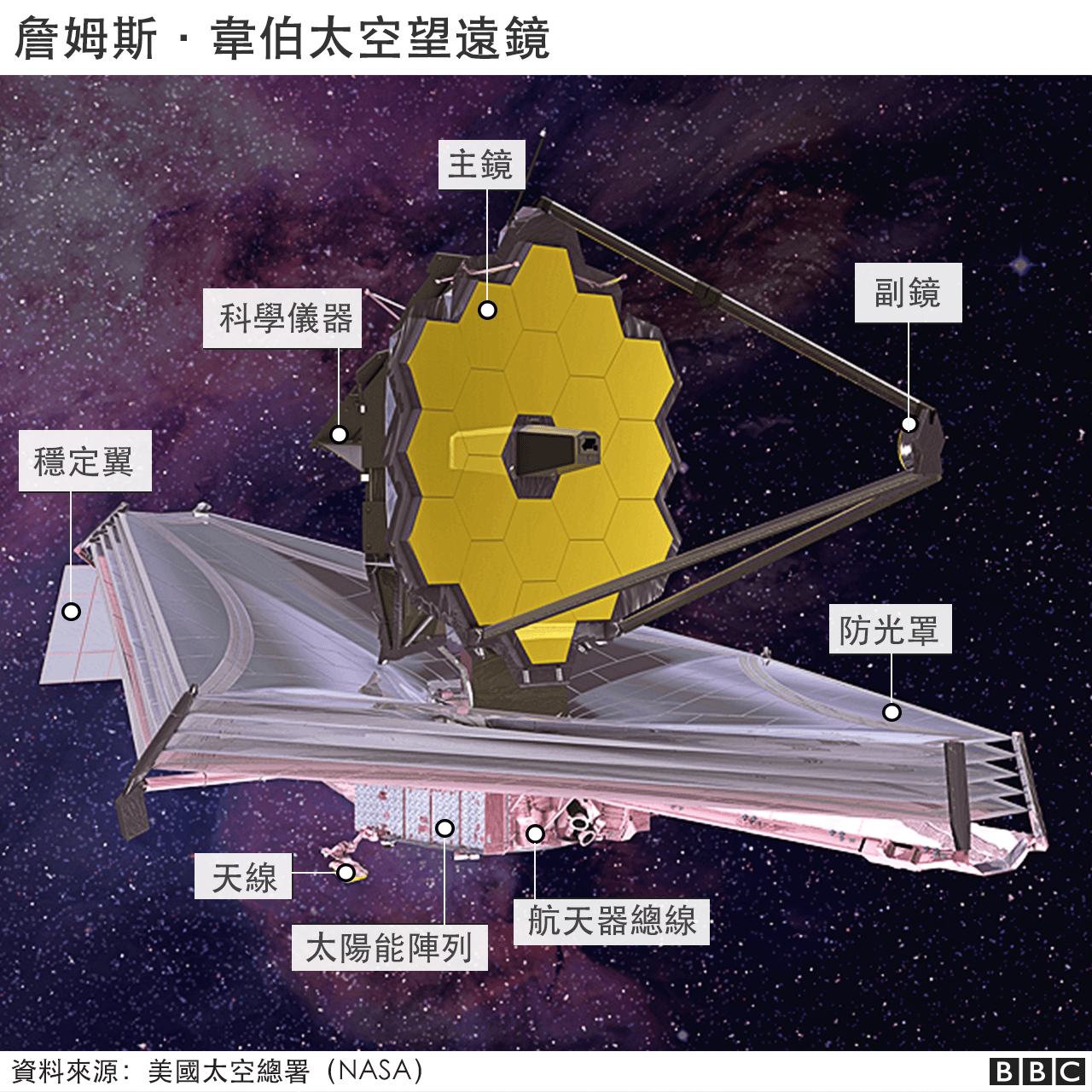

哈伯望遠鏡的「繼任」 —— 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope,縮寫JWST)—— 在聖誕節期間發射升空。它的任務是用影像記錄宇宙中第一顆發光的恆星。

研發這個望遠鏡耗費100億美元,功能強大,是哈伯望遠鏡的100倍,被視為21世紀最宏大的科學探索之一。

它能看到的最遠星系,預計將包括一些最早出現的星體。韋伯望遠鏡在法屬圭亞那被一枚阿麗亞娜火箭(又譯亞利安火箭)送入太空,約半小時後進入運行軌道。

2020年曾被人形容為商業化太空旅行元年,但2021年開始太空有可能成為富豪們的最新遊樂場;更多發射升空計劃排在2021年。

7月11日,維珍航空創始人理查德·布蘭森(Richard Branson)和5位機組人員坐著他創立的維珍銀河公司(Virgin Galactic)運營的小型火箭飛機起飛,在太空短暫飛行,成為使用民用太空飛行器成功體驗商業太空旅行的第一人。

12月8日,日本富豪前澤友作和助手平野洋三經 SpaceX 安排,隨俄羅斯宇航員乘俄國聯盟號飛往國際空間站(ISS),計劃在那裏逗留12天。此行是為他2023年搭乘 SpaceX 航天器赴月球之旅做準備。他是過去十多年來登上 ISS 的第一批觀光客,2023年登月之旅將是人類首次民間付費繞月旅行。

私人航天公司 Axiom Space 和 NASA 合作,正在準備最早於2022年1月用 SpaceX 公司的「龍」(Crew Dragon)太空艙把一名前NASA宇航員和三名普通公眾送往國際空間站,預計在那裏停留8天。

SpaceX也將於今年第一次開展太空旅行,雖然不是前往火星。38歲的億萬富翁賈里德·艾薩克曼(Jared Isaacman)從SpaceX包租了一枚火箭和航天器,計劃在9月進行為期三天的地球軌道旅行。

Axiom計劃製造並發射專門的「太空旅遊模塊」,初期先利用 ISS 電力維持設備運作,之後逐步增添自己的電力與維生設備,與 ISS 分離,獨立運作。

臨近年底,貝佐斯的「藍源」公司的商業航天器2021年第三次飛行,搭載了一名特殊乘客 —— 74 歲的勞拉·謝潑德·丘奇利 (Laura Shepard Churchley) ,她父親艾倫·謝潑德 (Alan Shepard)1961年執行美國」水星-紅石3號「太空任務,成為第一位進入太空的美國太空人,也是繼蘇聯太空人加加林之後進入太空的第二人。

這艘以謝潑德命名的商業太空飛行器(New Shepard)上有六個座位,除了勞拉,還有前 NFL球星邁克爾·斯特拉漢(Michael Strahan)及其他四名付費乘客,飛行時間約10分鐘,抵達100公里高空。

此類商業性質的太空旅行業務也有爭議,受到批評。11月,英國威廉王子曾警告說,太空旅遊等活動正在加劇年輕一代的「氣候焦慮」。他說,地球精英們應該致力的是修復這個星球,而不是去找另一個。

過去一年來,虛擬世界的演變也一如既往地令人目眩,比如「元宇宙」(metaverse)的高調亮相。

「元宇宙」的概念被許多科技公司、科技專業分析和市場人士譽為是互聯網的未來,本質上來說它可以被看作虛擬現實(VR)的升級拓展。

與此相關但並未激起巨大浪花的是臉書(Facebook)更名Meta,宣佈將要在歐洲僱用一萬人來發展「元宇宙」,據悉準備五年後在元宇宙佔據重要地位,不過目前為止這個新的名稱使用者不多。

更多新聞請搜尋🔍風傳媒

![]()