雖然有了清晰的人才畫像,但對於管理者來說,在一場僅有30分鐘的面試裡辨別應聘者與人才畫像之間的匹配度,是非常不容易的。那麼,管理者如何在短時間內快速地了解一個人呢?

問什麼問題呢?這需要學習招聘第四步—行為面試法(Behavior-Based Interview)。

行為面試由簡茲(Janzi)在1982年最早進行闡述,行為面試著重於探索深層的行為,而不太看重學歷、年齡、性別、外貌、非言語訊息等特徵。行為面試的假設是「過去的行為是預測未來行為的最好指標」,這是因為人總是有相似的行為模式,在遇到相似的情景時會和過去的行為模式保持一致。

比如,一個人在過去的一年中,遇見過一些傲慢無禮、不講道理的客戶,但是他並沒有因此而情緒失控。每一次,他都很好地控制住了自己的情緒,並耐心地與客戶交談。最終他用自己的專業知識與服務態度,獲得了客戶的信任與支持。那麼後來當他再遇到同樣的問題時,就能從容面對,冷靜地回答客戶的問題。

行為面試法就是根據求職者過去的行為,判斷他的工作能力。其主要作用是為了幫助管理者區分並找出工作能力強的人和做工作能力強的人。有的人找工作的能力很強,但實際工作能力一般;有的人做工作的能力很強,但找工作的能力一般。表4-3就是這兩種類型的人的能力特徵。

現實中,我看到很多管理者在使用「行為面試法」問問題時,往往只是泛泛地去問面試者一些過去經歷的事情,以此來判斷其是否符合職位要求。

其實,行為面試是一種結構化的面試,所謂結構化,是以對職位嚴謹分析為基礎,按照事先設計好的題目來提問,提高面試的可信度。這裡面,我總結出最重要的是兩個詞:邏輯與細節。

行為面試法的兩個關鍵點:邏輯與細節

下面,我結合「北斗七星」選人法中的兩個層面,給大家詳細講一講在行為面試法如何使用邏輯與細節去判斷和驗證面試者是否合適。

從驅動力層面來說,它包括「要性」、「喜歡」和「目標忠誠度」。一般來說,管理者會關注這個人的內驅力。比如自主自發的能動性,積極的態度等等。如果要判斷候選人這個層面的能力,我一般會問對方這個問題:

你未來三年的職業生涯規畫是什麼?

這時,你會發現基本上70%至80%的人都說不清楚。那麼,在這個層面上他肯定達不到滿分。管理者需要注意的是,今天的員工表現是由三年前決定的,三年後的員工表現是由今天決定的,以終為始,要清晰地知道員工的目標。當一個人沒有目標的時候,這個人的驅動力就會很弱。

一般來說,如果面試者沒有三年的職業規畫,那我會繼續問:

如果對方連一年的目標規畫都說不清楚,那這種人我基本上不會選擇了。

這是一個很清晰的回答,但並不代表他是一個合適的人選。接下來,管理者還要依靠邏輯和細節去判斷。我會接著往下問:

最近在讀什麼書?

最近在看什麼公眾號?

參加什麼沙龍?

你會發現剛跟你說要成為HRD的面試者,他最近讀的書除了小說就是散文,平時關注的公眾號與人力資源沒有任何關係,甚至連說出幾個人力資源方面的知名人物、網站、資訊、趨勢都很困難。那麼,他剛才說的「三年內成為HRD」是發自內心的嗎?

可以換位思考一下,如果我們自己三年的職業規畫是在管理領域有所建樹,甚至成為專家,那麼現在我們肯定要瀏覽這方面的書籍、文章、公眾號等等。

為了更深入地幫大家理解行為面試法,我以「北斗七星」選人法的能力層面入手來為大家解讀。

能力層面,也就是關注面試者的悟性和學習力。在這個層面,我會重點關注對方到底是否真在學?這同樣會用到行為面試法裡面的邏輯與細節。比如,我會問面試者這個問題:

如果這本書我讀過,我會判斷他對這本書的理解、他的思維、他思考的深度;如果我沒讀過,我會聽聽他給我介紹這本書的情況。在此過程中,如果我判斷出對方好像很久都不讀書了,那麼對這個面試者的學習力肯定是要「打問號」的。

我問面試者「關注什麼公眾號」的問題,除了驗證他的興趣與目標之外,我還在判斷他的能力邊界。

面試官其實一眼就能看出求職者是不是在說謊。(資料照,圖/取自photoAC)

設計行為面試題目的三個關鍵原則

總結以上行為面試的過程,我們至少可以得出設計行為面試題目的三個關鍵原則:

(1)用事實講話的原則。有的管理者在面試時,會給面試者安排一個虛擬場景,然後問面試者應該怎麼做,這是不準確的做法。因為面試者給出的答案,只能代表他的想法,並不能代表他的實際行動。因此,面試題目要針對面試者真實的工作經歷設計。

(2)針對性原則。每一個職位與面試者都有自己獨特的特徵,管理者在面試時要針對他們的特徵,提出相關的問題。例如在招聘應屆生時,提出的問題應該是與其大學的兼職經驗和任職情況等相關的問題。

(3)凸顯重點原則。管理者在設計面試問題時,要追求「精」,而不是「廣」。沒有重點的提問,是在耽誤彼此的時間,而且會給管理者在彙整面試信息時帶來麻煩。

運用STAR進行有效追問

有的面試者在回答問題時,可能不會列舉出相關的事例來證明其回答內容的真實性,有時候就算列舉出了事例也並不完整,這會讓管理者的面試工作進行得不順利。為了避免出現這種情況,管理者需要透過敏銳的觀察,找到面試者描述中含糊不清的地方,並據此追問細節。這樣,管理者就可以知曉事例完整的面貌,從而為決策提供依據。

(相關報導:

面試官:你沒相關經驗可能不太適合我們公司!她神回一句話,竟當場被錄取

|

更多文章

)

管理者在追問細節時,可以透過「STAR」法來提問。「STAR」的每一個字母都代表著一種類型的問題,這可以幫助管理者進行有效的提問:

S指情景(Situation):這件事發生的時間、地點、人物等背景介紹。

T指任務(Task):這件事情發生在什麼場景下,你要完成什麼任務,面對什麼樣的抉擇或者困難?

A指行動(Action):你扮演什麼角色?做了哪些事情?

R指結果(Result):事情的結果如何?你收到了什麼回饋?

管理者根據這四個方面提出的問題,其實用價值非常大。但是在面試過程中,有的面試者回答問題時會趨利避害,例如誇大自己的優勢,掩飾自己的不足等等,這樣的資訊會影響最終結果,為管理者做決策帶來干擾。那麼,管理者要怎樣識別面試者的回答是否真實呢?

最佳解決方法就是:透過「STAR」法追問結果。當面試者在虛構一個事情時,並不能做到面面俱到,不可能將每一個細節都描述得清晰並符合實際。如果管理者在進行細節追問時,面試者給出的一直是模糊不清的答案,管理者就可以判斷面試者所述之事的可信度,並決定是否錄用。

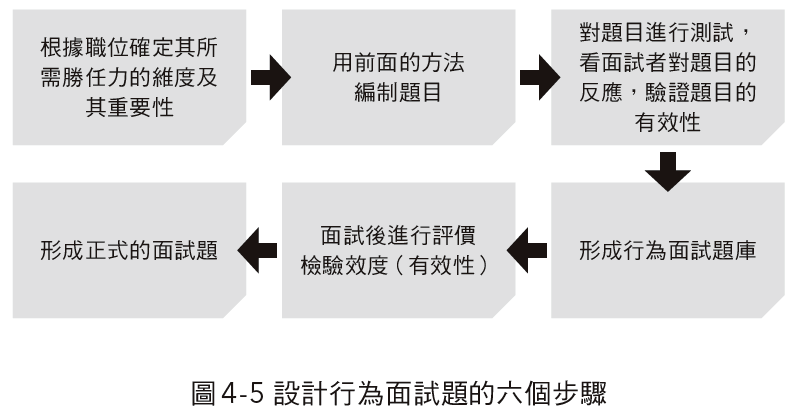

設計行為面試題的步驟

透過上文,我們了解了設計行為面試試題的原則以及追問細節的具體內容,接著我們再來了解行為面試題目的具體設計步驟。

一般來說,設計行為面試題有以下六個步驟(見圖4-5):

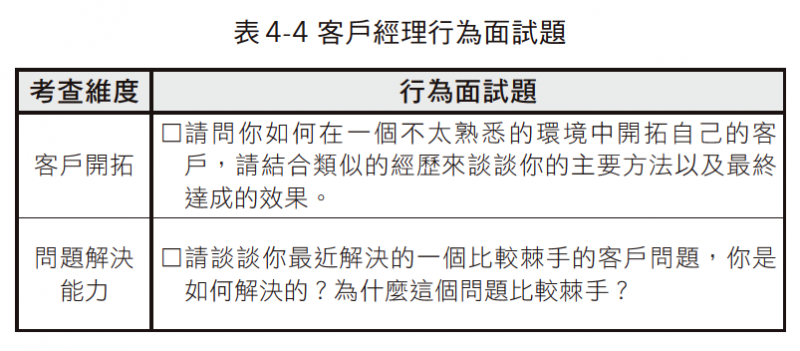

例如,下面是我設計用來選拔客戶經理、專案助理的行為面試題,大家可以參考一下:

面試時不可踩的「坑」

最後,我想告訴管理者一些關於面試的禁忌。這是我在犯了很多錯、踩了很多「坑」之後,總結出來的經驗。

一是人的能力是經歷的產物,而不是意願的產物。管理者往往容易犯的錯誤是:錯把意願當能力。一定要清楚工作動機和實際能力並不相關,如果沒有相關的技能和經驗,即使熱情高漲,也很難獲得成果。

二是如今應聘者的通過率普遍不高,能到20%就已經很不錯了。所以很多時候要在事上磨,三個月試用期之內,以事驅人、以事育人、成事成人。把人招進來後,拿事去驅動他、去培育他,最終事成了人也留下了,事不成人也不能留下。

三是招聘的時候要慎重,招進來以後要欣賞,選育用留,嚴進寬出,拴心留人;內在決定外在,適合大於優秀,選擇大於培養。

最後,總結一下:行為面試法是站在過去預測未來,核心邏輯是透過提問識別面試者過去的行為模式,進而預測未來的績效表現,背後的原理是一個人有穩定的行為模式,藉由分析這些行為模式,能夠預測其未來的表現。提問的核心是把握邏輯與細節,從而判斷他是否勝任我們的人才畫像。

作者介紹│王建和