距離美國總統大選剩下460天,民主黨第二場辯論大會於當地7月31日晚間落幕。與前一場相比,此次辯論會並無增添辯論深度,除了拜登(Joe Biden)尷尬的背錯稿與父權主義式的對哈里斯(Kamala Harris)說話外,主持人嚴格的時間管控引來批評,候選人們含糊的應對則使選民摸不著頭緒。然而充滿爭議性的眾議院議員圖茜.加伯德(Tulsi Gabbard)意外成了網路上討論的焦點,究竟這位亞裔參選人如何成為建制派(The Establishment)以及主流媒體頭痛的人物呢?

圖茜.加伯德,反戰的軍人

加伯德年僅38歲,為第二年輕參選人,僅次於37歲的南灣市長皮特.布塔加智(Pete Buttigieg),與年紀最大的參選人邁克.格拉韋爾(Mike Gravel)年齡則相差整整半世紀之多。目前代表夏威夷為美國眾議院議員,父母來自美屬薩摩亞(American Samoa),生下圖茜後不久,舉家搬遷至夏威夷。

造成全美都在Google加伯德的那一刻

在六月舉行的第一場辯論中,前加州總檢察長、現任參議院議員卡瑪拉.哈里斯(Kamala Harris)靠著個人故事的敘述以及尖銳的質問拜登有關反對學童混合就讀接送計畫(desegregation busing),博得群眾一片好感,並取得8.7個百分點的支持度成長。

在此次辯論會中,加伯德毫不留情地點出哈里斯在擔任總檢察長時的種種惡行。「她以違法使用大麻為由讓1,500人身陷囹圄,而被問到自己是否使用過大麻,則嘻笑以對,」加伯德緊接著說「她違法將囚犯留在監獄裡,即使他們已經服滿刑期,只為了要壓榨他們成便宜的勞工。」最後,在一陣騷動夾雜著歡呼聲中,加伯德冷靜地說:「無辜的人成為死囚,只因為妳不願意公開能洗脫他們罪名的證據,直到法院下令妳公開。」

第二場辯論後,全美國都在搜尋「圖茜.加伯德」這個名字,儘管主流媒體一再冷落這位來自夏威夷的眾議員,加伯德的網路聲量仍在辯論會後無人能及。根據主流媒體民調統計,加伯德的支持度目前只落在1.3%,屬於倒數位置;並且只獲得10.6分鐘的辯論時間配給,遠遠不足拜登的21.2分鐘以及哈里斯的17.7分鐘(註:平均時間為12.4分鐘)。

建制派口中的「叛徒」以及主流媒體的眼中釘

所以究竟為什麼聲量僅限於夏威夷,及美國社群網站上的加伯德能為建制派以及主流媒體帶來威脅呢?支持加伯德聲音主要來自於一些獨立且小眾的YouTube頻道、Twitter帳號,這些人大多在三年前是支持桑德斯(有一些仍支持著),因為感念加伯德在三年前義氣相挺,力抗以希拉蕊(Hillary Clinton)為首的民主黨建制派,同時認定加伯德秉持的理念與自己相符,決定支持她到底。這同時展現了加伯德與桑德斯的支持者其實重疊性高,而這些YouTuber、Podcasting主持人、Twitter帳號,對於民主黨過去三、四十年走的「新自由主義」路線積怨已久,渴望一位不被大財團、軍工複合體收買,且願意停止濫用認同政治(Identity Politics),真正走出同溫層與意見相左的共和黨支持者對話的政治人物。

對於主流媒體(Mainstream Media,或MSM)而言,桑德斯以及加伯德代表著「川普式的不確定性」,以及極端左派的影子。更大層面的來看,桑德斯及加伯德象徵著反建制派的勢力,威脅到了統治階層(ruling class),以及主流媒體所賴以為生的既有秩序(status quo)。根據麻省理工學院的榮譽退休教授諾姆.杭士基(Noam Chomsky)在與賀曼(Edward Herman)合著的《製造共識》(Manufacturing Consent)一書中表示,主流媒體並非代表主流意見或多數人看法,相反地,他們的編輯部門通常被一個大財團的特殊利益(special interests)所把持住,透過不斷的自我審查,才能將早已失真的資訊傳達出去;他們的利益通常與政府、精英階級和大財團相符,杭士基的理論指出,與其民主式地彰顯多數觀眾的意見,這些觀眾其實已成為主流媒體「政治宣傳」(Propaganda)的產物,為了維持收入的穩定性,這些「產物」被主流媒體賣給自己的廣告商,這是以營利為導向的主流媒體運作模式。

在辯論過程中,就有一個鮮明的例子。辯論會主持人傑克.塔柏爾(Jake Tapper)提出一個問題,並要求伊莉莎白.華倫(Elizabeth Warren)回答:「在全民醫療保險(Medicare For All)這個議題上,妳是否同意伯尼要針對美國中產階級公民進行增稅?」桑德斯接著說:「傑克,你提出的問題是共和黨人士所愛採用的措辭。」在觀眾歡呼聲下,桑德斯接著說:「順帶一提,(以營利為導向的)美國健保產業(Health Care Industry)將在今晚的辯論會中進行廣告宣傳。」塔柏爾馬上打斷他的回答,並說:「參議員,你的時間到了。」當天晚上,果如桑德斯所指出,一群由健保公司、製藥公司、及醫院所組成的說客聯盟播放了一則廣告,廣告內容嘗試說服電視機前的觀眾:「當政客們提到全民醫療保險,他們沒講到的是,課更多的稅,收更高的保費,不要讓政府掌控我們的健保計畫。」這個例子完美展現主流媒體(在這個例子中,是美國有線電視新聞網)和以營利為導向的大財團利益相符,不讓反建制派的候選人有完整的答覆時間。

儘管名氣不如桑德斯,加伯德也受到不少主流媒體的抹黑。由多代女性所組成的《觀點》(The View)脫口秀節目中,講者討論當天的「熱門話題」,如社會政治和娛樂新聞,並由美國廣播公司(ABC)播出。在31 日的辯論會結束後,該節目名嘴認為哈里斯受到加伯德不合理的質疑,一切都是因為加伯德嘗試「翻轉自己低人氣的民調數字」。《觀點》也曾邀請加伯德上節目接受訪問,然而梅根.馬侃(Meghan McCain),已逝的美國前參議員約翰.馬侃(John McCain)之女,質疑加伯德:「當我聽到圖茜.加伯德這個名字,我想到一個阿薩德(Bashar al-Assad)支持者。我想到一個返回美國散佈敘利亞政治宣傳的人…。當妳說顛覆政權戰爭勞民傷財,但用化武攻擊兒童卻沒關係?我無法理解一個想成為美國總統卻缺乏人道關懷的人。」

2019年7月30日,美國民主黨總統初選辯論,佛蒙特州聯邦參議員桑德斯與印第安那州南本德市長布德賈吉針鋒相對。(AP)

很不民主黨的拖油瓶

如上所述,不難理解為何加伯德會是建制派及主流媒體的眼中釘。民主黨的建制派所信奉的新自由主義(Neo-liberalism)對應共和黨的新保守主義(Neo-conservatism)皆認為美國政府應當盡一切手段最大化自身利益,無論是透過掠奪他國資源,抑或明目張膽的顛覆政權行為,最終目的是建立一個全球化的自由市場貿易體系,以及資本和資源自由的流通,以增進統治階層和財團商人們的福祉。然而近年來興起的新左派(The New Left)勢力嘗試重新主導民主黨的意識形態方向,這個勢力在2018年美國期中選舉中取得一大勝利,當時代表人物有亞歷山德里婭.歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、伊爾汗.奧馬爾(Ilhan Omar)及拉希達.特萊布(Rashida Tlaib)等人。而加伯德所宣揚的反戰精神,對於民主黨建制派和統治階層的菁英們來說,比總統川普不時的種族歧視言論「更值得被批判」,因為戰爭對一個政治人物來說有太多的益處-民調低迷時,透過戰爭政治人物能重拾民眾支持、軍工複合體的政治獻金能減輕政治人物財務上的壓力,以及戰爭後所扶植的當地魁儡政權甘願給予美國更多資源以及利益。簡而言之,顛覆他國政權的戰爭是建制派之所以歷久不衰的主因之一。

我曾現場聆聽加伯德闡述自己的理念與政策,由CNN在德克薩斯州奧斯汀所舉辦的市民大會(Town Hall)。當時CNN主持人達納.巴什(Dana Bash)接續一個觀眾的提問「民主黨如何避免被貼社會主義這個標籤」,巴什要求加伯德表態自己是否為基督徒,且儘管主持人並未提到,CNN螢幕上仍打出聳大的標題:「妳是一位資本主義者嗎?」加伯德回覆說:「我們不應陷入這個貼標籤的陷阱。人們使用各式各樣的標籤,但如果你注意看,會發現他們使用這些標籤的唯一原因是嘗試使我們相鬥分裂,使這個國家四分五裂。這也是為什麼,我進入到公領域,首要專注在提供人們更好的生活,思考如何服務群眾。」在巴什的逼問下(加伯德本身是一位印度教徒),加伯德答道:「我是一位獨立思考的人,我是民主黨人士,我唯一的目的及注意力是嘗試理解我們如何為這個國家的人民提供最好的服務。」她的回答再度迎來熱烈掌聲。

然而,加伯德的性格與措詞,也讓不少選民擔心她與她的支持者將成為民主黨的拖油瓶。這主要來自於加伯德的「Aloha」精神,以及不在乎政黨標籤的性格。選民無法從加伯德口中直接聽到川普多糟多壞(除了在外交政策上),以及共和黨多麼摧殘這個國家。加伯德專注在正向且不帶人身攻擊的競選方式,的確讓過去三年恨川普入骨的民主黨主流及建制派支持者非常沒有共鳴,像是重重的一拳打在柔軟無比的軟墊上。

在梵.瓊斯(Van Jones)的節目上,加伯德解釋了Aloha的意思:「Aloha本質上就是愛,對彼此的愛,對國家的愛,不應該被曲解為只是種感覺,愛是行動,當你愛一個人,你會願意為這個人奮不顧身;當你愛某個東西,你會為這個東西努力,即便要走到天涯海角。愛給予我們力量,愛給予我們勇氣,愛給我們一切所需來克服黑暗勢力。我最愛的一句名言,來自於馬丁路德金博士-黑暗無法驅趕黑暗,只有光可以;仇恨無法消除仇恨,只有愛可以。」

主流媒體的差別待遇

此次辯論大會分成兩晚,由有線電視新聞網(CNN)主持,共有20位候選人參與辯論。與第一場辯論會相同,要取得站上辯論舞台的機會,候選人必須符合「籌款標準」或「民調標準」。以籌款標準來看,候選人必須得到65,000名捐款者的贊助,且每一州至少有200位捐款者,並分布在至少20州以上,才符合這個標準。以民調標準來看,候選人必須在18個特定機構所進行的全國民調中有至少3個民調取得至少1%的支持。一共21位候選人符合資格,然而由於人數限制在20位且資格符合中民調標準優先籌款標準的條款下,高齡89歲的美國參議院前議員格拉韋爾被排除在外,未能參加辯論,即使他已經達到募款標準。

(相關報導:

美利堅喋血》24歲白人兇嫌曾列出「殺人、強暴名單」!不到1分鐘連殺9人,妹妹也成槍下冤魂

|

更多文章

)

由於候選人人數眾多,20人的政策辯論被分成兩晚來進行,也因此辯論的程序以及規則相對彈性,根據CNN發布的辯論會規則,候選人會有60秒的時間來答覆主持人所問的問題,以及30秒來答覆或者反駁。然而,實際上較不受民調青睞的候選人有時只得到15秒的時間來答覆問題;這給人一種CNN沒有時間聽這些參選人的政策討論,卻有時間給贊助自己的廣告商曝光機會的感覺。

六月的辯論以及此次的辯論皆被輿論批評過度偏袒民調領先者,像是拜登、桑德斯、華倫以及哈里斯。在第一晚辯論結束後,加伯德的姊姊甚至親上推特,批評CNN給予媒體寵兒布塔加智7個「60秒問題」,桑德斯6個,而德拉尼(John Delaney)和威廉森(Marianne Williamson)卻只得到2個。「CNN無權挑選贏家和輸家,但他們還是做了。」圖茜的姊姊抗議。

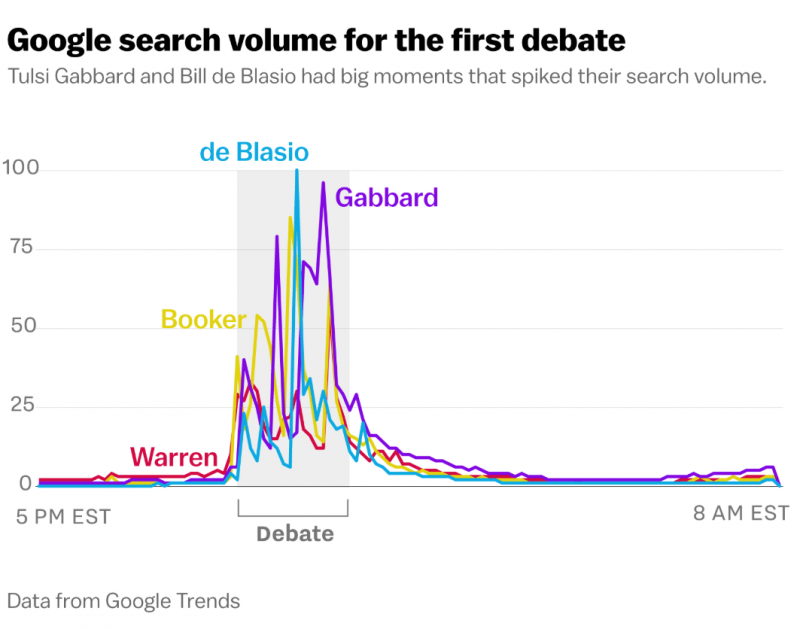

此外,在六月的辯論會前後,加伯德的網路聲量其實就已經在領先群裡,根據美國知名網路媒體Vox指出,加伯德的維基百科頁面點閱率在辯論前一周僅次於華倫,而加伯德在第一場辯論的表現,更使得她與紐約市長比爾.白思豪(Bill de Blasio)被Google 查詢最多次。

加伯德與白思豪在六月第一場辯論後被Google查詢最多次。

今天的主流媒體無法暢所欲言,且被財團挾持,正如大衛.哈維(David Harvey)在《全球資本主義的空間:邁向不均地理發展理論》(Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development)一書中所提到,主流媒體被具有上層階級意識(upper class conscious)的財團所擁有,進一步散播錯誤的謠傳:某些特定發展中國家會失敗的原因,是因為他們不夠具有競爭力;並藉此製造更多支持新自由主義改革的輿論。除此之外,從70年代開始,階級勢力(class power)在歐美開始整合,舉例來說,資產階層(ownership)和管理階層(management)越來越緊密,兩者的利益透過前者分潤給後者來維繫,股票的高低成了一間公司經濟行為的指標,而不再是生產本身。也因此,一個企業媒體對於報導事實真相不再感興趣,一旦編輯部門不小心發表了造成股票下滑的文章,整個編輯部門極有可能被開除。著名例子包括了雷蒙.邦納(Raymond Bonner)和約翰.奧克斯(John Bertram Oakes),前者因為在紐約時報(The New York Times)揭發了美軍扶植的薩爾瓦多反叛亂的軍隊執行了「莫蘇迪大屠殺」,這嚴重打擊了雷根政權當時努力想營造薩爾瓦多極右派政府維護人權的假象,因此政府人員透過華爾街日報(Wall Street Journal)批判紐約時報誇大不實的報導,造成邦納先被降級,最後自動辭職。後者曾任紐約時報主編,卻因為支持當時紐約一個大部分財團都反對的稅案,造成紐約時報股票下跌,於是奧克斯被撤換掉,整個編輯部門被大換血。

「超級代表」,建制派的秘密武器

除了主流媒體及高科技公司的偏見外,民主黨內部的建制派勢力也不願輕易認輸。在2016總統大選民主黨初選中,建制派勢力被指控透過黨內畸形的「超級代表」(Superdelegates)制度,手選希拉蕊作為民主黨總統提名候選人。超級代表,或稱作「非宣誓代表」(unpledged delegates),相對應「宣誓代表」(pledged delegates),由過去或現任黨的主要領袖(民主黨歷任總統、副總統、國會領袖及民主黨全國委員會主席等)、民主黨全國委員會成員、參議院與眾議院所有民主黨議員、民主黨現任州長等等來擔當,不像宣誓代表必須依照自己的州投票的初選結果,超級代表可以自由選擇想支持哪位候選人。而這些人大致上屬於建制派一份子,並在2016年以572.5比42.5壓倒性的數字支持希拉蕊。

儘管最終希拉蕊透過普選得到的票數比桑德斯高出300多萬票,超級代表的制度實際上像是滾雪球般在初選進行的開始,就製造了希拉蕊將壓倒性勝利的假象,並把雪球越滾越大,在為期四個月的初選「季節」中,影響中晚期選民的投票選擇。

三月時,進入到關鍵也是剛好史上最大的「超級星期二」(Super Tuesday)前,其實桑德斯只落後希拉蕊26位宣誓代表和22位超級代表。在超級星期二期間,希拉蕊獲得了115位超級代表支持,桑德斯僅獲得10位。也就是說超級星期二結束後,單靠超級代表的差距,桑德斯就落後了127位。這樣虛構出來的氣勢,最終也決定了2016年民主黨總統提名人選,且因為在初選季節期間所做的民調也都顯示桑德斯遠比希拉蕊有機會擊敗川普,超級代表的制度可說是間接選擇了美國總統,2億5000萬人的聲音不被尊重,也違反了民主的精神。

接下來呢?

在2016年大選結束後,民主黨支持者互相攻擊、責備,紛紛表示對方是造成川普當選的主因。然而,民主黨高層為了緩和桑德斯支持者們的不滿,成立了團結改革委員會(Unity Reform Commission),最終做出讓步,同意「減少」超級代表的權力。

然而,2018年期中選舉過後,民主黨國會競選委員會(Democratic Congressional Campaign Committee,或DCCC)搬出了新的規定來制衡新左派的崛起。為了捍衛建制派的地位以及有鑑於2018年的期中選舉造成民主黨內位階第二高的人物約瑟夫.克勞利(Joe Crowley)被政治素人歐加修-寇蒂茲在初選中淘汰,DCCC決議從此將黑名單任何幫助「外人」挑戰建制派「自己人」的競選公司及個體。這造成不少有理念的競選公司被迫放棄參與進步派在2020選舉進一步挑戰建制派的計畫。

(相關報導:

美利堅喋血》24歲白人兇嫌曾列出「殺人、強暴名單」!不到1分鐘連殺9人,妹妹也成槍下冤魂

|

更多文章

)

《政客》後製一張嘲諷左派政治人物桑德斯的圖。(推特截圖)

然而主流媒體針對進步派的民主黨人士的抹黑卻不曾少過,早在今年一月中CNN就發表了一則新聞表示加伯德針對自己年輕時曾因成長在傳統保守的家中而反同公開道歉。然而整篇1393個字中,CNN卻只花30字輕輕帶過自從2013年以來,加伯德早已痛改前非,並擁有100%支持LGBTQ的法案投票紀錄。不僅如此,在爾後的訪問及辯論中,加伯德過去的爭議,如曾與阿薩德見面和曾經反同等等,仍不斷被主流媒體提出來。

總的來看,加伯德的確難以撼動民調領頭羊拜登、桑德斯、華倫的地位,年僅38歲的她,能在兩次的辯論會中表現穩健,並在有限的時間配給下犀利質疑其他參選人的政策與理念,已經超乎多數人的預期。此次辯論會上,桑德斯與加伯德屬於唯二堅定反戰的候選人,在這個逐漸成形的中美或美伊冷戰中,反戰的訊息比以往更為重要,正因為核武戰爭所帶來的後果實在令人難以想像。

下一場民主黨初選辯論將在美國時間9月12日與13日舉行,這場辯論將提高募款標準與民調標準,募款標準方面,欲參與辯論者必須在8月28日前取得13萬名捐款者的贊助,並且每一州至少400名,分布在至少20州。民調標準方面,候選人必須在至少4個主要民調數據中取得至少2%以上的支持度,方可符合資格。且不同前兩場辯論,候選人必須要同時符合募款標準以及民調標準,缺一不可;而目前已符合資格的包括拜登、布塔加智、哈里斯、桑德斯、華倫等等八位候選人,加伯德目前只符合募款標準,在民調標準方面還須努力,在這個人才濟濟的民主黨初選辯論中,反戰的訊息實屬難能可貴、缺一不可。

(相關報導:

美利堅喋血》24歲白人兇嫌曾列出「殺人、強暴名單」!不到1分鐘連殺9人,妹妹也成槍下冤魂

|

更多文章

)

*作者為巴黎政治學院社會系畢業,長期關注歐美時事。