近來性別意識逐漸受到重視,無論是提升女性權益、擊破兩性的傳統框架、看見男性沉默下背負的沉重包袱,以及多元性別族群應得到的平等與尊重,皆走上街頭提出各項平權訴求。在追求性別平等的過程中,有些人認為若硬是以身分來劃分,多元性別族群比起異性戀女性,應該更具有性別意識;異性戀女性比起異性戀男性,似乎又對性別有更友善的態度。

筆者須先澄清,上述說法與分類非常粗糙,未看見個別差異,每個人皆不應因其角色、身分或劃入某族群,而被冠上任何一項標籤──然而正因如此,筆者更期望討論某些觀察到的現象,提醒具有男同志身分的人能夠注意到,在現代社會裡,男同志當然是受到許多壓迫、背負諸多汙名的族群;惟無可避免地是多數男同志也在父權社會中長大,是否能提醒自己,得承認可能依舊內化了某些服膺傳統的性別價值,甚至在追求平權的過程中,壓迫了不同性別或更少數的人?

1. 嘲笑女性、表明拒娘拒C(註),男同志圈內也有「厭女」文化

所謂的「厭女」,並非指個人厭惡女性,而是在社會中瀰漫的一種貶低、弱化女性或輕視陰柔氣質的現象。上個月(10月)27日舉辦臺灣同志遊行時,一名男同志在社群網站中張貼一則動態,以「嫁不出去」這樣的敘述,帶出其針對蔡英文總統怠惰於實踐婚姻平權之控訴。

當同志族群致力於倡議人權不分性別同時,卻以「沒男人要娶妳」這般貶抑言詞,再次加諸女性身上,暗示「女性沒結婚」這件事足以被苛責、被嘲笑,實是於追求性別平等的過程中,忘了每個人都有權利決定自己步入婚姻與否,而這不應該因性別產生差異,旁人更無權批評或「糾正」其自主選擇。

(註:娘即娘娘腔、C即sissy,在此段文章脈絡中,意指氣質較陰柔之男同志。)

厭女文化除了貶抑生理女性之外,對於陰柔氣質的排斥,也在男同志圈內展露無遺。

智慧型手機尚未普及的年代,許多男同志運用交友網站尋找新朋友或認識伴侶(至於為什麼通常是使用網路交友,又是另一項議題了);如今則是手機交友APP風行的時代,不少男同志在交友網站或APP中開立擇偶(友)條件,其中「拒娘、拒C」算是極常見的限制。筆者無意攻訐立下這些條件的男同志,每個人當然都有偏好的對象或類型,就開出條件的男同志立場而言,若能先聲明自己的喜惡,自可降低對自己而言是浪費時間的可能性。

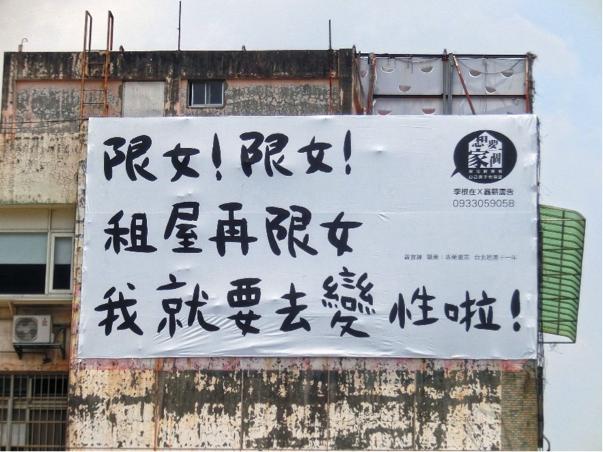

那麼問題在哪?如果青菜蘿蔔,各有所好,為何先行表明自己不喜歡的特質或屬性是不恰當的?──因為直接在網路或APP這些公領域中被排除的不是青菜,也不是蘿蔔,而是一個人與生俱來的性別特質。舉一些常見的例子:常有出外人發現在外租屋時,看見租賃資訊寫著「限女」;也有人為了打工賺生活費,想要應徵家教,卻發現還是「限女」;想要謀求一工半職溫飽自己與孩子時,卻發現某些工作總是「限男」。

(相關報導:

別再說一夫一妻才是傳統婚姻啦!揭古代「多元成家」風俗:男男、女女都能廝守終生…

|

更多文章

)

傳統對性別的刻板印象,直接影響出外人租屋的權益。(圖/想想論壇)

上述這些例子中,後二者因《性別工作平等法》的實施,若經檢舉則須開罰,但第一個例子尚且無法可管。一旦這些針對性別的傳統刻板印象,不加思索地直接置入人人可見的公領域,對擁有這樣特質或屬性的人而言,光是看見就可能造成傷害與否定:「因為我是男的,所以我就是可能侵犯女房客或女學生的潛在加害者嗎?」、「因為我是女的,所以費力的工作我就無法應徵嗎?」、「因為我的氣質陰柔,所以就比較容易被排拒在外嗎?」

有人會質疑,即使為了符合《性別工作平等法》的要求,不在徵才條件中限制性別,仍舊會在面試的過程中以別的名義被刷掉,這樣只是讓偏見躲在更幽微的地方而已;然而性別刻板印象本就難以在短時間內根除,惟若持續讓這些刻板印象或偏見理所當然地展現在公領域中,則必然更鞏固之,也將讓不同性別或特質的人,不斷在該場域或狀況下受到傷害,因為那是其無法改變(也不該為此改變)的樣子。因此,我們可以提醒自己,我確實有權選擇我想要的,但那不該建築在可能公開、直接造成別人的痛苦之上。

2. 自稱「異男樣」、崇尚陽剛氣質,對展現男性的想像扁平化

相對於上一段論及的在同志交友軟體中「拒娘、拒C」,貶抑了陰柔氣質的男同志,另一個現象則是有部分男同志在自我介紹時,強調自己是「異男樣」──意即「我看起來像個異性戀男性,而不是同性戀男性的樣子」,筆者有很好的理由相信,會這樣寫便表示其認為特別強調「異男樣」,比不說或寫「同男樣」更有交友市場。但這樣的自我介紹文案也常遭到其他男同志質疑:「異男樣是什麼樣子?」

儘管較具性別意識的人都會提出這項質疑,因為不該再如此扁平、單一化地想像異性戀、男性或任何身分是某種樣貌,然而「自稱異男樣」的現象依舊存在男同志圈內,顯見即使在該文化中,仍有部分男同志對身分具有傳統的刻板印象──異男樣看起來就是個「男人的樣子」,而同男樣則容易與陰柔氣質連結,不是男人該有的樣子。

為了追求某種主流身體想像,也讓健身房成為許多男同志聚集之處,姑且不論運動原本即是強身健體、保持健康的一大法門,「健美」(此詞彙已有價值上的判斷)的身材也是吸引多數人觀賞、愛慕的極佳條件,此附加價值不可謂不重要。追求主流、陽光、健康的體態,在許多男同志的社交網站或軟體上,擺放諸多在健身房運動或是健身有成的照片時,即可見一斑。

近年來,不少男同志熱愛前往健身房鍛鍊體態。(圖/想想論壇)

性別運動者必然對大家宣導這樣的觀念:「每個人的身體無論高矮胖瘦,只要不影響身體健康,都是美的。」然而傳播媒體與社會複製的速度往往遠高於這些觀念宣導,終究要承認社會上仍有一套多數人信奉的美醜價值或較崇尚陽剛氣質。我們需要提醒自己的是,每個人都可以有自信展露自己的身材或樣貌,如果我幸運地符合主流價值,點閱率、按讚數較多,自然不在話下;但當較不符合主流的人展現自我時,也應對於其擁有的自信,以及用自己的身體與主流價值抗衡、對話,給予真心的讚賞。

3. 容易成為鎂光燈與新聞媒體之焦點,掌握較多話語權與詮釋權

在採訪同志遊行時,媒體常為了追求可看性與點閱率,被捕捉的影像多為願意展露身材、呼喊較前衛觀念標語,且有理由相信影像中的人多半具男同志身分。儘管在遊行中的多數人,其實包含其他非男同志的族群,或呈現日常打扮的民眾,然而因為上述理由,仍是部分男同志及其倡議的訴求與呈現的遊行意象,最容易被關注、被放大──當然同時也最容易被扭曲與移花接木。

當同志遊行自始至終即為了容納各種不同的聲音,讓所有人都能在活動裡自在呈現不同的樣貌、關注多元的性別議題,因此不可能針對某些族群或議題加以設限;自然而然地,主流媒體的視角便容易成為大眾觀看的視角,而這些因展露身材、因標語前衛的男同志較容易被關注,同時也不自覺地被賦予更多的話語權與對議題的詮釋權。

顯眼的裝扮容易吸引媒體,提高曝光機會。(圖/想想論壇)

誠然,筆者並非因此認為這些被動增加曝光率的男同志,就應該要「改變」或「檢討」,但這些非自主獲得的額外紅利終究還是紅利,是獲得比其他族群或議題更多資源的既得利益。當性別倡議者不斷呼籲男性與女性皆該承認己身擁有某些父權紅利(如男性平均薪資較女性高、女性理所當然享受被男性保護),並應努力翻轉時,男同志相較其他多元性別族群有更多的曝光與關注,亦須提醒自己,雖然多元性別族群皆是受壓迫、追求平權的一方,然而男同志已然掌握更多資源,並非與其他人站在同樣的起跑點上。

4. 「相忍為平權」,切割更多元、更小眾的性別議題

最後要來談談「相忍為平權」這個在同志運動──尤指婚姻平權──中出現的「妥協」現象。「相忍為平權」指的是「極力倡導台灣通過婚姻平權的人,期望其他倡議更少數、更前衛或更具汙名議題的人,別急著一次要太多,先讓婚姻平權通過,往後再談其他的事。」這裡說的其他議題包含愛滋、無性戀、娛樂性用藥或其他「感覺較無法直接聯想與婚姻平權相關」的議題。

有這樣想法的人其實不限於男同志族群,而根據筆者與關心性別議題的人討論後發現,這種想法可能來自二種觀念:

(1)考量性別運動雖有許多待實現的理想,然而實務上的操作尚難多個願望一次滿足,因此就考慮社會現況而言,婚姻平權議題似是最能引起原本不太認識其他性別議題的人支持,而通過婚姻平權後,將使更多異性戀發現同志的訴求並不真的對社會造成負面影響,對往後推動其他議題有更大的幫助。

(2)對於其他性別議題可能不認識,或者採取不接受、不認同之態度,認為這些議題與同性戀不可於同時或同地一起出現,因為此舉只會讓大眾將這些議題直接與同性戀連結,造成同性戀無法翻轉舊有刻板印象。

筆者於上段以「同性戀」一詞書寫而非「同志」,特此說明:首先須知在台灣社會脈絡下,「同志」一詞其實涵蓋各種多元性別族群(即LGBTIAAQQ等),是為一種統稱;「男同志」、「女同志」則為「男同性戀」(gay)與「女同性戀」(lesbian)的別稱。因此由「同志遊行」一詞可知,遊行人群與倡議議題應當包含但不限於女、男同性戀之權益,也該看見、理解其他族群亟欲彰顯的意見。

以倡議性別平權的角度而言,性別友善的異性戀或許因接觸性別議題不深,在社會上受到汙名壓迫所苦的情況,或低於多元性別族群;然而同樣身為多元性別族群中的一支,男同志應深知自身族群受壓迫、被誤解的困境,更當提醒自己在追求婚姻平權時,看見某些其實並不因婚姻平權而明顯受惠的族群,有其更期待大眾認識的議題與生命。

當部分同性戀因擔心婚姻平權只差臨門一腳卻可能不通過,轉而要求這些同樣支持婚姻平權,只是也呈現其他議題的族群禁聲不語,忙於切割更小眾的性別議題,是否正落入了壓迫者的角色?此時又如何能讓更小眾的族群相信這些離目標較近的「盟友們」,一定會在達到其目標後,再轉身陪伴他們走那段更遙遠的平權之路?

論及於此,筆者僅針對觀察到男同志圈內的四項發現,與讀者們分享;也期盼包含筆者本身在內的各多元性別族群,在追求性別平等的路上,亦時時檢視自己是否雖然受到壓迫,卻也不自覺地成為壓迫者?畢竟弱勢與優勢,從來都是相對的概念。從人類歷史來看,有太多曾經被壓迫而揭竿起義的人們,在獲得權力、受到重視之後,卻搖身一變成了新的保守勢力,繼續忽視或汙名化更小眾的族群,卻忘了自己還沒成功翻身前,也曾在街頭吶喊過「人人平等」。

作者介紹|吳學儒