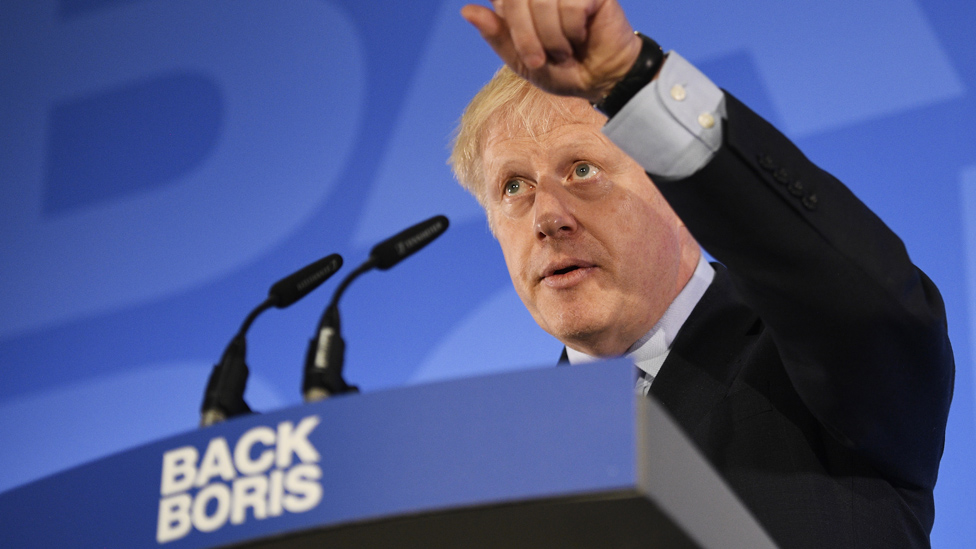

英國保守黨黨魁爭奪戰,第三輪投票結果6月20日出爐,強森(Boris Johnson)得票遙遙領先,接下來將與現任外交大臣杭特(Jeremy Hunt)展開決戰。

他歷來就是英國政壇上難得見到的特色人物,常有各種反正統、破規矩的言行,花絮不斷,一頭金色亂髮是他舉世聞名的個人標誌,也因為2008年北京奧運會閉幕時他代表倫敦去接奧運聖火而為全中國民眾熟知。

《衛報》專欄作者詹金斯(Simon Jenkins)給正在向唐寧街10號衝刺的強森貼了個新的標籤:強森2.0版,認為他的標誌性個人魅力是最強大的武器。

他的一位前同事吉姆森在強森傳記中寫道,強森鼓舞公眾士氣,令眾人歡呼雀躍的感召力在英國政壇幾乎獨一無二。在他看來,強森跟其他立志讓社會盡善盡美的政客不同,他深信人類是不完美的,尤其是他自己;他不會去爭取達到無法企及的高水凖,也不會把這種標凖強加於人。

從伊頓公學到牛津大學 標凖上流精英

強森1964年6月19日出生在美國紐約,一頭金髮遺傳自土耳其裔的曾祖父,科瑪爾(Ali Kemal)。科瑪爾曾是一位無畏的記者,還曾在奧斯曼土耳其帝國崩潰前擔任過內政大臣。20世紀初科馬爾舉家定居英國後將姓氏改為強森。另外,用他的話說,他的孩子們都是四分之一的印度人。

強森頭腦敏銳、學業優良,同時朋友和同事們也能感覺到他的雄心勃勃。

強森的童年是在家庭農場的田園風光中度過的。 他和兄弟姐妹們是團結而活潑的一群,可在學習和運動方面卻一個不讓一個。

在同哥哥姐姐們的競賽中,鮑里斯總能領先。不過,他志不在此,他小時候的理想是做「世界之王」。

平時不拘小節,但重要關節點從不越雷池

強森的父親史丹利(Stanley Johnson)是英國保守黨資深成員。七十年代早期成為首批歐共體專員,負責污染控制,因此舉家遷往布魯塞爾。鮑里斯在那裏結識了未來的第二任妻子。

不過,父母的離異讓他不得不回到了英國的寄宿學校。後來,他得到了著名的伊頓公學(Eton College)獎學金,不僅成了兩位英國王子的學長,他的校長也曾是前首相布萊爾的舍監。

在學校參加戲劇表演時因為經常忘記台詞而成為同學的笑柄。他經常遲到,深信自己與眾不同,未來前程無限,校規舍規對他不適用。

當年的舍監說,儘管強森平時不拘小節,有各種瑕疵,他不是真的叛逆,在重要關節點從不越雷池。

1983年,強森進入牛津大學(University of Oxford)學習古典文化,積極參與各種政治活動,憑借個人魅力贏得眾人歡笑、歡呼、擁戴,當上了牛津辯論社(Oxford Union)主席。現在跟他爭奪保守黨黨魁位置的戈夫(Michael Gove)也擔任過這個精英組織的主席。

《紐約客》(The New Yorker)文章指出,強森在競選牛津辯論社主席職位時,先是表示支持當時很熱門的社會民主黨 ,當選後改變立場,轉而支持保守黨。曾有人提醒他這樣出爾反爾會有後果,但歷史似乎表明沒什麼人在意這種事。

他在牛津娶了據稱是牛津校花的姑娘。可能因為婚禮上錯穿了別人的褲子,也可能因為結婚戒指戴上不到一個小時就失蹤了,他的第一次婚姻只維持了不到三年。

記者生涯先苦後甘

從牛津畢業後,強森的事業起步並不順利,第一分管理諮詢的見習工作只做了一個星期。

1987年開始擔任《泰晤士報》記者,但因編造了一句引語被解僱。該報當時的主編是他的教父,但還是決定炒他魷魚。

後來,《每日電訊報》看中了他,委以重任,1989年派他到布魯塞爾擔任駐歐共同體記者,1994年回倫敦總部擔任助理總編,1999年出任《旁觀者》(The Spectator)雜誌主編,一直到2005年。

這期間,他和童年在布魯塞爾的朋友、已經成為大律師的惠勒(Marina Wheeler)再結連理,1993年後一連生了四個孩子。

他的新聞生涯蒸蒸日上,開始成功涉足電視。涉獵範疇從汽車專欄到小說、電視紀錄片,無所不包,他的專欄文集也成了暢銷書。

他不修邊幅,口無遮攔,不拘小節,但很會討公眾歡喜。他的政治生涯中不乏大大小小的風波、危機,也曾因傳出緋聞而丟了影子大臣的職務。

從小就有政治雄心

強森從小就有政治雄心。1997年,初涉政壇,強森作為保守黨候選人代表在一個工黨票倉選區參加大選,結果慘敗。

2001年重新參選,在牛津郡亨利選區勝出。2005年再次當選議員。

不過,他在雜誌上發表尖酸刻薄的文章,特別是挖苦利物浦人的評論,得罪了國會中的同僚。當時的保守黨主席雖然頂住了讓他辭去議員身分的壓力,卻不得不讓黨的文化事務發言人向利物浦全體居民道歉。

2006年他又因關於巴布亞紐幾內亞「食人」的言論而向該國整個國家道歉。

到這時,他的動輒放砲、隨後道歉和他那一頭蓬亂的金髮以及騎著自行車穿行倫敦的形像一起成了他的「商標」。

2007年,強森參加倫敦市長選舉,挑戰工黨候選人李文斯頓(Ken Livingstone),2008年險勝,隨後辭去議員職務。

2012年,強森再次當選倫敦市長。那次勝利被認為是保守黨在中期地方選舉中屈指可數的亮點之一。

2015年,強森重回國會,但保留了倫敦市長職位。當時就有不少揣測,認為他很可能會爭奪保守黨黨魁職位,挑戰牛津校友、時任首相卡麥隆。

強森在2011年接受BBC《新聞之夜》採訪時說,他在離任倫敦市長之後無意在政壇謀求重要職務。不過,沒多少人把這話當真。事實上許多人認為,強森在英國脫歐公投議題上的種種言行,似乎暴露出他有更大的政治抱負。

硬脫歐,準時脫歐,有沒有協議都脫歐

卡麥隆是堅定的留歐派,強森則跟牛津校友、保守黨盟友、司法大臣戈夫組成「夢幻隊」,主張硬脫歐。卡麥隆和留歐陣營大受打擊。

公投結果揭曉,卡麥隆辭職,眾目所向,強森接任黨魁和首相似乎沒有懸念。但是,6月底他本來應該宣布參選,卻最後一刻節外生枝,事態急轉。戈夫宣布獨立參選。強森稍後退出選戰。

強森和戈夫的「夢幻隊」只生存了幾天。它的解體為梅伊入主唐寧街10號鋪平了道路。梅伊上任後又出人意料地任命強森擔任外交大臣。

2017年國會選舉中保守黨失去國會多數地位,成了少數黨政府,但強森保住了議席,也保住了外相工作。被任命外相時,很多人認為強森的政治生涯就此告終。後來事實證明這是對他政治抱負的低估。

他任外相期間並沒有直接參與脫歐談判事宜,主要精力放在處理敘利亞和俄羅斯危機等外交事務,以及在海外為英國吶喊。

在他任上,英國驅逐了20多名持外交護照在英國工作的俄羅斯人,作為對索爾茲伯里神經毒劑事件的報復。英國政府認為雙面特工被下毒這件事上俄羅斯脫不了關系。

但脫歐事務大臣戴維斯因為不滿梅伊政府對歐盟「妥協太多」宣布辭職後,強森也宣布辭職。硬脫歐,準時脫歐,有沒有協議都脫歐,是強森爭奪保守黨黨魁的口號。