「以前看舞台好像很遠,上去才發現,原來距離觀眾席沒那麼遠。」農曆年前,阮劇團浩浩蕩蕩地進兩廳院試演採排,回憶第一次跟大家一起站上國家戲劇院舞台,副團長余品潔激動地哭了出來,「原來沒有那麼遠。」

18年前,甫考上北藝大戲劇系的汪兆謙,想起過去嘉義人總要搭火車到台南、高雄看表演,想著讓故鄉鄉親也能看,他於是號召高中時期的話劇社夥伴,在幾乎只能稱為傻勁的動力下,每年寒暑假回到嘉義演出。

「我們的劇團」阮劇團於是成形,一開始的舞台,是沒有鎖的教室、荒廢的月台,然後慢慢踏入嘉義表演中心,從自辦藝術節只賣出500張票的窘境,到如今帶著新作《十殿》踏上三座國家級場館。

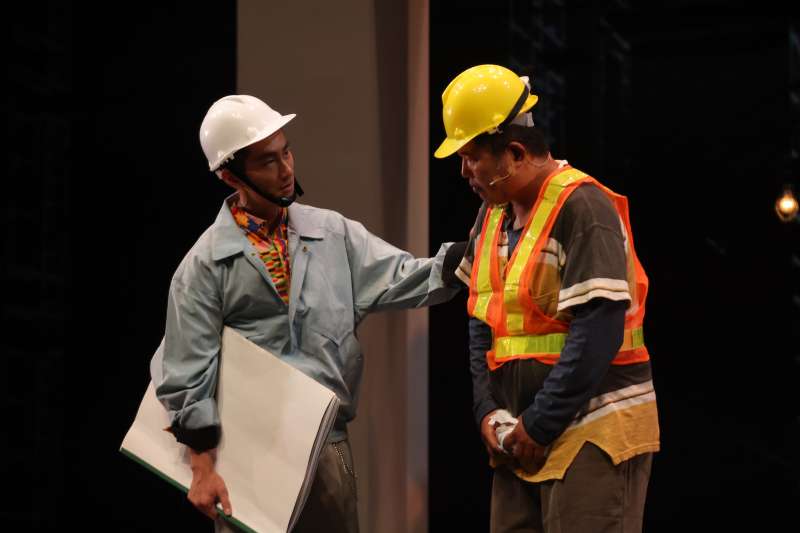

國表藝三場館與阮劇團共同製作劇作《十殿》。(資料照,吳尚軒攝)

今年正是阮劇團成立18年,汪兆謙說,這就是他們給自己的成年禮,余品潔則笑道:「我們會很開心地上台北,這些演出,跟我們在廟口的演出,價值都是一樣的。」

由國家表演藝術中心出資的三館共同製作,已經邁入第二屆,2年前由阮劇團以《十殿》脫穎而出;過去,阮劇團本著經方經典結合在地元素的概念,將莎士比亞、莫里哀劇作結合台灣民俗信仰、文化元素後,改編為台語劇作,2年前,他們以改編本土經典小說的《嫁妝一牛車》在台北連演12場完售,劇迷好評連連。

汪兆謙當時說,阮劇團一直在思考,如何把軸線從西方拉回台灣本土,《嫁妝一牛車》就是「轉骨」的過程。

「小地方」大家都遇得到 《十殿》從嘉義鄉親汲取養分

《十殿》無疑是下一個階段。啟發自奇士勞斯基電影《十誡》,把聖經十誡移到當代波蘭社會住宅,《十殿》以十殿閻羅、地獄審判等概念出發,將台灣五大奇案:林投姐、陳守娘顯靈、周成過台灣、呂祖廟燒金、瘋女十八年,搬移到當代沒落的住商混和大樓,故事橫跨30年,從90年代的經濟起飛到金融風暴,再到2021年的台灣。

背後有三座場館的支援,《十殿》得到更充足的準備時間,編劇吳明倫耗費2年時間進行田調、劇本編寫,在如今劇場因補助制度,每年都要推出新作的環境下,格外珍貴。

《十殿》由編劇吳明倫進行2年田調編寫而成。圖為《十殿》試演場劇照。(兩廳院提供)

田調過程豐富了劇本的底蘊。如改編自《呂祖廟燒金》的屠夫角色,吳明倫談到,劇中的屠宰場場景,一開始的調查都是看相關報導、影片,但那可能是國外或規模較大的屠宰場,等實際去到嘉義當地的屠宰場,才發現和想像截然不同,很窄、很擠,和電腦螢幕上看到的樣子完全不同,也更能觀察屠宰廠內員工彼此的互動。

「那個豬就在我們前面。」余品潔回憶,當時豬隻電擊、放血的距離,距離團員所站位置不過1、2公尺距離,正面承受感官衝擊,讓許多人回去以後,好一陣子都不敢吃豬肉。

汪兆謙指出,嘉義緊密的人脈網絡,讓他們有許多觀察各行各業的機會。圖《十殿》試演場劇照。(兩廳院提供)

「我們這裡就是小地方,很多東西都遇得到。」汪兆謙笑稱,一方面除了大家幫忙,另一方面,也是這裡彼此距離很近,大家都能互相遇到,假如在台北,就很難這樣運作。

首演前裝台排練一個月 開演不再像賭博開獎

「小地方」的另一個幫助,則是嘉義表演中心與阮劇團超過10年的合作。台灣演出場館檔期總是塞滿滿,一齣製作往往要到演出當週,才能實際進場以正式規格排練,便曾有劇場總監笑稱,一檔大製作,千萬不要看第一天的首演,但等到第二、第三天,演出終於成熟到位後,這檔劇也要下檔了。

而從十多年前進駐嘉表以來,阮劇團已經與這座在地場館建立起多年默契,不只在《十殿》正式登台前,能借用空間搭台排練一整個月搭,最後北上前的試演場,更邀請在地鄉親一起進場觀看。汪兆謙說,過去進場就像「擲骰子」開獎,可以準備到更成熟再演出,是非常感謝的事情。

嘉義表演藝術中心與阮劇團合作已超過10年,是他們排練、演出的重要基地。(資料照,取自嘉表臉書)

「很多人會說阮劇團是嘉義奇蹟,你很難想像,一個不是六都的地方可以冒出專門搞文化藝術的團體。」說著汪兆謙又說,一切還是要感謝貴人跟地方的朋友、長輩們一路相助。

民俗傳統融入劇場 長期培訓有別台北生態

要讓藝術養分在土地紮根,除了演出外,阮劇團也向下紮根,他們辦草草藝術節串連高中、學生社群,也透過人脈邀請各方老師們前來開課,儲備團員培訓一蹲就要3年,是國內少見的長期培訓,從一開始嘉義人搞不太懂這是什麼東西,到如今有志於劇場的台北青年都會南下甄選。

在嘉義,劇團訓練不只是表演、創作,家將陣頭、北管、布袋戲、牽亡歌等民俗傳統都是必修課程,《十殿》在嘉義試演結束當天,正是大甲媽祖遶境起駕,儲備團員們見習完前輩的表演,立刻就搭車趕赴台中,汪兆謙說,那是給他們的功課。

阮劇團的培訓,包括大量的傳統民俗課程、訓練。圖為阮劇團儲備團員參與大甲媽遶境。(資料照,取自阮劇團臉書)

新生代團員莊庭瑜來自台南,北藝大畢業後,便回到南部、考入阮劇團,這回也將在《十殿》登台。她說,阮劇團的訓練方式,和過去在學校接受的西方學院式訓練截然不同,這樣綜合性的磨練,能讓演員回到劇場時,不只是在劇本裡成長,而當初如果繼續留在台北,應該是到處接演出案,跟在嘉義的培訓,是截然不同的成長。

從在地創作找回母語 阮劇團要讓台語和不同文化交流

以台語做戲,是阮劇團長期以來的招牌,但都從西方經典出發了,他們從未侷限於所謂本土,也曾與日本小劇場帝王流山兒祥合作《馬克白》、《嫁妝一牛車》,和香港劇場空間合作《皇都電姬》,汪兆謙解釋,希望的正是讓台語劇和不同語言交流。

此次在《十殿》裡,他找來馬來西亞演員鄧壹齡合作,由鄧飾演一位不堪長期照護壓力的婦女。鄧壹齡回憶,她去年飛抵台灣排戲後,就從零開始練台語,剛來的時候,很多臺北的朋友會邀請她上去玩,但全部都回絕,3個月裡沒排戲時,就是上菜市場、早餐店練台語、觀察,再把這些觀察提煉出來。

現為阮劇團台語顧問的創團元老盧志杰談到,畢竟有許多演員的母語並非台語,劇團除了固定有台語課外,台語劇本完成以後,也都會由他錄音讓演員邊練邊聽,也會請台語老師來看排練、指導。

阮劇團致力於讓台語劇與不同文化產生交流。圖為《十殿》試演場劇照。(兩廳院提供)

盧志杰談到,許多腔調、文白讀音的差異,都要隨時請教老師,他也呼籲,台灣各地都有母語老師,鼓勵大家想創作自己的戲劇時,可以去和各地當地的教育系統合作,這些合作都需要磨和,「讓老師知道我們是尊重語言,我們知道他們尊重戲劇,這樣才會健康。」

18歲成年禮 《十殿》盼訴說30年台灣縮影

汪兆謙表示,希望透過《十殿》訴說台灣30年來的變遷。圖為《十殿》試演場劇照。(兩廳院提供)

對於這部成年禮之作,汪兆謙也希望透過劇中30年的愛恨情仇,訴說同樣1980年代出生的台灣人縮影,「你在這些角色裡賦予苦難的投射,甚至是這些角色的投射,這部戲有生跟死,五大奇案輻射出去,其實是過去台灣各階層的受難史。」