哀歌也該放晴了

尋常某日,她在活動中心校景畫展上看到一幅紫色的椰林大道;先是被色彩吸引,如此大膽地以紫色系描繪那天空,一般人大概會覺得此人若非憂鬱過深便是視覺出問題。但她一點也不覺得突兀,能讓她停步細看的,正是因為這紫色;她曾在大屯山黃昏看過同樣絢爛奇詭的天色,透明、浪漫且髹著一抹輕愁,她記得當時目不轉睛地欣賞大自然的絕美手筆,無比讚嘆,直到夜的黑紗落下還不忍離去,成了一生難忘的記憶。此刻看到這畫,絕美之景再度浮現,設想這畫者一定與她仰望了同一個黃昏,同時被美烙印。當下起了好奇心,看名字,竟是他畫的,不禁驚訝地笑了起來。

再見面,是在校內文學獎頒獎典禮上。她得散文,他在詩組,都進前三名。

說是頒獎典禮,比較像失物招領會,被叫到名字的,上前領取一張薄紙,不到半個鐘頭,發完也就了事。看不到得獎作品,說是下一期校刊會刊出,也不知誰是誰,來領獎的是本尊還是替身?了事就該走人,不走,顯得還在戀棧什麼的樣子。

「維之。」他從背後喊她,牽著腳踏車追上來,問她去哪裡?她說到羅斯福路搭公車回家,他住宿舍,說:「陪妳走一走。」

雖然初夏已至,夜晚仍沁涼。尤其日間下過雨,每片葉吸飽水氣,夜,無比濕潤,走在熟悉的校園,像走進水墨畫大師甫收筆未乾的畫作裡。他在她右側,有時離得遠些,中間被騎車的人切過,有時靠得近,她馬上感覺夜的體溫升了一度。就這樣走在濕潤的夜晚裡,沒有話,不是找不到話題,是彼此共同覺得無聲勝有聲。

這樣靜默地走著多麼逍遙自在,她想。椰林大道如果能再延長些,該有多美好。延多長?延到青青河畔草,延到鷗鳥飛翔的天涯海角?她被自己的傻念頭逗弄了,不禁笑出聲。

一棵無風卻忽然起舞的樹。她在當晚的日記寫:「好奇怪,兩人莫名奇妙傻笑,像被人施了咒。」

他邀她在文學院門口小坐,鄭重感謝她所贈的幸運鋼筆,她祝他「振藻千篇」,這四個字太厲害了,得獎的詩作正是用這支筆謄寫的。他原想回信,但她在信末特別叮囑不要回信,又未留下住址,他也不宜冒犯,心想在校園碰到再親口道謝,每回經過文學院總會多看幾眼,就是沒碰到。

他從背包取出一紙手寫稿影印,請她指正。一首長詩,題為〈田園之歌〉。她湊著昏暗燈光迅速瞄到「白鷺鷥」、「布袋蓮」、「水牛」、「稻田」、「割草的小孩」關鍵詞,判定是遊子懷鄉憶往之作。

(相關報導:

陳列專文:殘骸書

|

更多文章

)

他滔滔不絕,說起大一英文課讀到英國詩人華茲華斯〈孤獨割麥女〉,非常喜愛;一個山地少女獨自在遼闊的麥田工作,彎腰揮動鐮刀,一邊幹活一邊唱幽怨的歌。這場景很熟悉,他也常一個人割田埂雜草,胡亂唱歌,不怕人笑。那些歌好像不是自己唱的,大概是土地公手下看他一個人工作太孤單,透過他的喉嚨唱歌陪他。差別只在,沒有詩人正好經過、聽到歌聲而生出詩句。「Stop here, or gently pass!」他說他喜歡這兩句,「停下來聽吧,要不,就輕輕地走過!」有一種萍水相逢卻願意「聆聽」的善意,若無法停留,也不驚動一草一木,不干擾歌者沉醉在歌聲中的情感狀態。一個人勞動是很孤單的,歌聲像創造出來的另一個人的聲音,唱的人會有一種被人陪伴的感覺。不驚動,也是一種呵護的表現。他寫的這首詩,正是受到華茲華斯的啟發。

她沒讀過華茲華斯,但覺得他賞析得很細膩,遂頻頻點頭。她看到詩中有一句:「只有河願意收集眼淚,化為蜆粒。」她指著問:「這是什麼?」

「台北哪有河?」她辯稱。台北當然有河,只是她的成長足跡都是穿皮鞋的:榮星花園、波麗路西餐廳、國軍文藝中心、寶宮戲院、國際學舍、重慶南路……,而他大多需要赤腳。

「打倒俄寇反共產反共產,消滅朱毛殺漢奸殺漢奸……」

他大聲唱出,兩人同時暢笑,終於找到黨國教育、光復大陸國土、解救苦難同胞的共同記憶。他接著說,唱愛國歌曲是被逼的,不會唱會被罰甚至打耳光,他比較喜歡唱布袋戲裡的歌,譬如:「威鎮在花果山的美猴王,鬧地府鬧天庭水晶宮,好膽量身體勇,個性又堅強。……」

「水噴噴、水噴噴」,他在唱他的童年。一副好嗓子,能讓芳草長密、蓓蕾舒放的好聲音。眼前彷彿是鄉間稻田,野風吹動稻浪,草叢裡蟲聲唧唧,炊煙漸起。

她一句也聽不懂,台語離她比英文還遠,唯一能聽幾句的是〈望春風〉,新生訓練時合唱團教唱校歌,也教了被稱為地下校歌的〈望春風〉,她勉力對照才弄懂詞意,覺得才剛唱完「精神勃勃蓬蓬」、「目標高崇」,立刻轉為孤夜閨怨,實在太突兀了。不過,卻也因切中新鮮人對大學生涯的幻想,心思怦然而動,遂引起大家一陣喧鬧。現在,她只知道他在唱孫悟空,卻進不去那隻猴子的世界,遂沉默,將那紙摺來摺去。他察覺到自己太陶醉了,把一個女生晾在一旁實在太失禮,趕緊收口,問她平時唱歌否?

「我姊比較愛唱,西洋歌,木匠兄妹的〈Yesterday Once More〉。」她說。話才說出,記起已很久沒唱歌了,那熟悉的旋律在腦海響起,瞬間將她拉入那些無憂的日子,連氣味芳香都湧上,她原本還要說Lobo——灰狼羅伯,跟著姊姊學唱,最喜歡那兩首:〈I‘d Love You To Want Me〉及〈How Can I Tell Her〉,話到嘴邊立刻煞住,交淺豈可言深,何況這歌名太具暗示性了。

她轉而說起媽媽很愛唱歌,一面做菜一面唱白光的歌:「如果沒有你,日子怎麼過……」她學一代妖姬那低沉慵懶、彷彿身著薄紗攲臥在床的嗓音,維妙維肖,自己也覺得好笑,笑完咬一咬嘴唇暗自罵聲:「糟了,這歌更暗示了!」立刻倉皇支開,改說媽媽愛黃梅調,如何如何陶醉,她跟著會唱大半本《梁山伯與祝英台》,「遠山含笑,春水綠波映小橋……。」悠揚婉轉,才子佳人的淒美故事,一開始總是春光明媚的。

(相關報導:

陳列專文:殘骸書

|

更多文章

)

她提及曾與媽媽對唱幾處經典段落,她唱凌波演的梁兄哥,媽唱樂蒂演的祝英台,母女倆乘著歌聲的翅膀,同飛共醉,忘卻身分,不知身在何處。那是最幸福的時光,一切如詩如畫如歌。後來,媽臥病在床,被磨得了無生趣,她邀她對唱《梁祝》,媽枯槁的臉上現出一絲笑意,開口勉力發出聲音,卻是沙啞伴著嗽聲,搖搖手唱不下去。她一人分飾兩角,〈樓台會〉,恢復女裝的祝英台對前來求親的梁山伯唱:「白玉環與蝴蝶墜,蝴蝶本應成相對,豈知你我自作主,無人當它是聘媒。」碎了心的山伯唱:「縱然是,無人當它是聘媒,我也要與妳,生死兩相隨。」

媽閉著的眼,流了淚。她唱到「生死兩相隨」,心如刀割,也唱不下去,抱著媽,放聲哭起來。

他說:「抱歉,妳得了獎應該開心的,卻讓妳感傷……。」

夜像一群黑蝴蝶飛來,繞著他們,往事雖然如煙,但因為青春,因為說者與聽者如此專注且沉醉,那煙流了蜜。

她還未點頭,他已遞來紙筆。互留住址之後,他陪她去等公車。兩人依然沉默,卻在有意無意間眼光相觸又閃開,都不希望公車太快來。

臨睡前,她在札記上寫著:「那麼輕易對一個陌生人吐露深沉的痛苦,是這痛苦不夠深,還是他不是陌生人?」

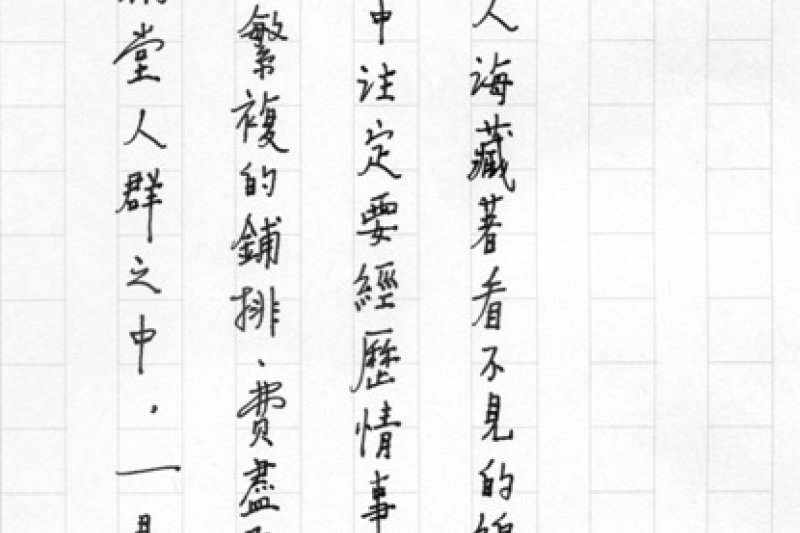

幾日後,他寄來一封具有決定性的信,信末附了一首詩,其中幾句意有所指:

「驛站中途 雨

落在馬頭琴上

翻過這座山

哀歌也該放晴了」

更華美的自己

繼續寫這本「半畝」。不連續的時間,但連續活著。種植生活,收割糧草,豐富了記憶的倉廩。

有點萎靡的早晨。坐在書桌前,啜飲第二杯烏龍茶,從門口吹進來的風也有點萎靡,一路打呵欠。什麼也不想做,聽風掀動桌上的紙片,沙沙的聲音,遠一點是巷子裡兩個鄰居媽媽的談話聲,似乎跟失眠相關,喧囂且帶著塵世的活力,這麼大聲當然要嚇跑睡眠精靈。今早起來,意識的流動不夠輕暢,像泥沙淤積的河川,魚蝦因缺水而喘息,吹來的這陣風只能喚醒芒草無法清除淤泥。

夢見帶他走山路,濕滑的山間石階,好像下了非常久的雨,空氣中飽含水氣,直接拋幾條小魚到空中也能游起來的樣子。雨已經停了,但夢中覺得那雨還會再下。我帶著他不知要往哪去?我走前面,他尾隨在後。印象非常清晰,我下石階,兩旁是幽暗潮濕的山壁,我一手扶山壁以防滑倒,不知名的植物黑黝黝地遮著前路,每下一階就橫空冒出一棵葉肉豐腴的大葉植物,那樣茂盛像一戶團結的人家,大剌剌地霸住石階,讓我的腳幾乎無法著地。我回頭提醒他:「小心,別踩空了。」然後明白,我要帶他回家。

院子大門敞著,燈光明亮,似乎是年節時爸媽邀親友歡聚的場面。我終究沒帶他進門,回頭帶他離去,夢就醒了。

昨晚貪看月光,睡在二樓房間,月光照在床上,有一種奇幻之感。忽夢忽醒,間歇性的睡眼。那房間有著陳腐氣息,吸飽了整季梅雨,發出舊穀倉的味道,由於太缺乏活潑的生機,積累了一股沉悶,遂破壞我的睡眠。我對環境有一種敏銳的感受力,能直覺其明亮或荒蕪。那房間封了太久,像廢棄在海邊的船骸,時間在它上面養小鬼,或許已成為幽魂們的客棧,我昨晚心血來潮躺在那床上「曬」月光,說不定阻礙了好幾則聊齋故事。今早醒來,活該萎萎靡靡。

打了盹醒來,陽光很嬌媚。客廳窗邊懸吊的一盆黃金葛沿著牆上書法「碧雲天,黃葉地,秋色連波,波上寒煙翠……」垂下,在「天」字上頭打了勾,冒新芽,好像「天」是塊沃壤,只屬於這棵黃金葛。

(相關報導:

陳列專文:殘骸書

|

更多文章

)

院子邊那棵九重葛的枝條影子印在紗門上,虛的,可比實景優美,風拂動它,影子也在陽光中晃盪,好似空間之外另有無限空間,時間之中更有深邃的時間。那麼,我們誤以為是的人情世故其實只是生命的皮毛,甚至連自己,亦應有一更華美的自己在不知名的世界存在著。今晨,我感到她已向我招引。

那裡棲著一個世界的回憶

她從信箱取出一封鼓脹的信,首先被貼滿郵票的信封吸住眼睛,收信人是她,從筆跡判斷,是他寄的。

他寫她的名字時,加重力道,使得那三個字像鐫刻。這是重重握手的意思,她想。

站在院子裡拆信,她被九張信紙寫得密密麻麻的樣子嚇住,卻噗哧一笑,彷彿寫信的人正躲在矮牆外被她知道了,她只要說:「別躲了!」他就會現身,一張臉從桂樹枝縫露出來。她被這念頭驚住,真的開門探看有沒有人躲在牆外,連巷子左右都瞄了幾眼。

日光閒靜,無風無浪。她全心全意進入信中,跟隨他的文字,去一個她從未接觸過的世界。

他來自東部產米之鄉,世代務農之家,排行長子。信中,他說自己從小在稻田、海邊打滾,「那裡棲著一個世界的回憶」。

初中,遇到一位賞愛他的導師,了解他的家庭狀況,推斷他若留在本鄉就讀,遲早會被龐雜的農事與家務拖累,因此鼓勵他離鄉,闖盪前途。他在老師安排下,北上考取明星男校,老師將他託給在台大任教的好友,從此以農學院一間實驗室為家;一道竹簾隔著,擺張小床、書桌,就是符合學生身分的棲身角落。廢棄的椅子疊起來,成了放書本、衣物、臉盆的地方。簾子另一邊是實驗室,長年飄著藥劑味,學生隨時進出,幾乎全年不休。老師供應他學雜費,這也是父母願意放他走的原因,實驗室教授提供工讀機會,加上獎學金,夠讓一個安貧守樸、志學樂讀的少年溫飽。他的工作很簡單,清掃、倒垃圾、跑腿,最重要是必須「服從命令、不得拒絕」──當大哥哥們將他從書桌前挖起來,帶他吃像樣的飯、打球、看電影的時候。

他說從小知道自己比別人學得快,離鄉背井求學更抱著不服輸的心態,每日夜讀,必聽到收音機裡警察廣播電台播放〈Morning Has Broken〉才休息。「破曉,這歌給我一種動力,好像我真的能衝破黑暗。」

這裡像培育他知識實力的祕密基地,年紀較長的大學生及碩生待他如弟,暱稱他是「實驗室室長」,不時提供精神與物質食糧。他的蝸居小角落,愈來愈有家的樣子,偶爾也被不眠不休做實驗的學生「借躺一下龍床」。他本是個自律、勤奮且天資聰穎,放在這麼一個特殊地方,看到的都是大男生們磨刀練劍的樣子,聽的全是論辯知識、檢驗真理之事,潛移默化之下燃起鬥志與好勝心,竟也能與他們滔滔辯論某些問題。那位主持實驗的教授平時和善做起學問則嚴謹、嚴厲,對不用功的學生不留顏面地斥責:「你比那個高中生還差!」他口中的高中生,就是指「垂簾聽政」的他。這些學生曾鬧著玩,要他大學聯考時把這系填為第一志願,繼續當實驗室室長,「吹口琴給細菌聽」,他搖搖頭,笑而不答。

信中,他霸氣地寫道:「像我這樣出身的人,只有第一志願,沒有第二志願。」

(相關報導:

陳列專文:殘骸書

|

更多文章

)

書桌上的課業早就難不倒他,課外閒暇喜歡寫詩,寫詩之餘不是泡圖書館就是站在書店速讀那些買不起的文學名著。但積累的知識未能帶來飽足感,反而因有能力洞悉生命孤寂本質而興起此身安寄的感慨。入夜的實驗室猶如被遺棄的廢墟,逢到颱風天,聽一夜風雨吼嘯,樹影狂掃,更像鬼域。躺在床上難眠,被孤單啃噬到天亮。他說自己是「秋枯根拔,風捲而飛」的飛蓬,卑微到被人遺忘,更引白居易詩:「吊影分為千里雁,辭根散作九秋蓬。」自況。

蝸居在校園裡樹深草茂之處的他,因一位碩生引導,接觸了宗教。那時,每週日有個宗教性節目星期劇院,主題曲〈機遇〉詞意深遠旋律動人:「像天空繁星忽現忽隱,像水面浮萍漂流不定,人生的際遇稍縱即逝,切莫等待、切莫遲疑、切莫因循……」他總會不自覺地哼起這首歌,因此第一次進教會竟有被擁抱的感動。那些漫漫長日,無人聆聽的靜夜,他放聲朗讀〈詩篇〉,「我往那裡去躲避你的靈,我往那裡逃躲你的面,我若升到天上,你在那裡;我若在陰間下榻,你也在那裡。我若展開清晨的翅膀,飛到海極居住,就是在那裡,你的手必引導我,你的右手也必扶持我。」竟悲泣不能自已。像一個漂泊許久的孤兒,神的愛,緊緊地擁抱了他。

一株不起眼的蓬草如願考上心目中第一志願,正式搬進宿舍。依然勤學苦讀,接家教、兼工讀,不僅自立也能挹注父母。蝸居實驗室三年的經驗卻奇妙地轉化成對研究工作的嚮往,他說:「至今仍認為能睡在研究室,吃粗糙的食物,不受世事綑縛,全神貫注地工作,是一件非常幸福、非常浪漫的事。」

他竟把「幸福」與「浪漫」用在這種地方。信末,忽然筆尖一轉,自省大學生涯將進入尾聲,卻一事無所成:

(相關報導:

陳列專文:殘骸書

|

更多文章

)

「書卷獎拿了,但書念得不夠扎實;詩,寫了,但不成氣候;夢,作了,卻碎落滿地;煩惱,都是自尋的;愛情,追求過也失落過,幾乎痛不欲生,驀然回首,燈火闌珊處,只見人去樓空。不禁懷疑,自己是不配擁有幸福的吧!家,遠在天邊,回到家卻又渴望離家,返鄉也像異鄉人。前途,是一片光明還是黑暗?最後,連自己也不認識自己了。

日前,沒來由地心緒煩悶,特地回實驗室看看,沒想到大門深鎖,繞到屋側窗戶往內看,正是我當年住的地方,已變成堆放雜物的儲藏室。那張長短腳書桌還在牆邊,右邊抽屜內有一行字:『明早太陽升起的時候,我要越過那道圍牆。』那是讀《卡拉馬助夫兄弟們》時寫下書中的句子。想必除了我,不會有人發現。在他人眼中,這一切不曾存在。

我的心啊!你為何憂悶?除了我,沒有人知道,這裡也棲著一個世界的回憶。」