在第一次世界大戰結束後,曾前往凡爾賽會議代表德國談判,並且參與了威瑪共和國憲法的起草設計、被公認是現代社會學和公共行政學最重要的創始人之一的著名德國哲學家、法學家、政治經濟學家、社會學家—馬克斯‧韋伯,不幸在1920年染上了當時肆虐全世界的西班牙流感,於同年6月14日因肺炎死於慕尼黑,年僅56歲(註一)。

馬克斯‧韋伯(Max Weber,1864~1920,原名:馬克西米利安‧卡爾‧艾米爾‧韋伯)。(作者賈忠偉提供)

同一時期的臺灣,自1918年6月到1920年2月為止,總共出現三波疫情,包含日本人在內,全臺(含澎湖等離島)共有91萬多人感染西班牙流感,44,700多人因此死亡,當時全臺總人口約為369萬餘人,死亡率達1.2%,連第七任臺灣總督明石元二郎也因罹患流感死於任內。但如果按照不同族群來分類統計,當時日本人死亡率約1.1%,臺灣人是3.4%,原住民則高達5%,可見當時在臺灣的醫療資源分配,也頗有差別待遇(註二)。

第七任臺灣總督—明石元二郎(Portrait of Akashi Motojiro,1864~1919,北九州福岡人)。(作者賈忠偉提供)

在流行病學史上,近100多年的時間當中,全世界曾經發生4次流行性感冒大流行,分別在1889(~1890)年、1918(~1919)年、1957(~1958)年和1968(~1969)年。其中以第一次世界大戰末期1918年、由H1N1之A型流感病毒(Influenza A virus,常簡稱:甲流、A型)引起的西班牙流感(Spanish flu,註三)對世界的危害最為嚴重,估計全世界約有5億人遭到感染,造成至少5,000萬到1億人死亡,當時世界總人口也不過約17億人,染病死亡人數遠超過同一時期世界大戰所造成1,500~1,700萬人的死亡記錄(註四);之後兩次流感大流行分別是1957年,在中國大陸爆發的亞洲流感(註五),當時肆虐的一樣是A(甲)型流感的H2N2病毒,一般認為這次流行導致全世界共有至少100萬人死亡,其中有72,000是美國人;1968年則是由H3N2病毒引起的A(甲)型普通香港流感,造成約75萬人死亡(註六)。

流行性感冒是一種由屬於正黏液病毒科(Orthomyxoviridae)的流感病毒所引起的感冒重症,它是一種以RNA為基因體的病毒,分子量大約220kDa,在電子顯微鏡下呈球狀其直徑大約為100 nm。病毒不同於具有繁殖機制的病菌(細菌),必須先附著其他生物的細胞表面才能繁殖(註七)。之後會利用刺尖形狀的Hemagglutinin(HA)分子貼到細胞表面的特別受體而穿過細胞膜,破壞宿主細胞,而開始繁殖。

流感的症狀比普通感冒(註八)嚴重許多,而且在潛伏期間就已經具有傳染力了。罹患流感除了一般感冒的症狀之外,還伴隨著—高燒、強烈的肌肉痠痛、疲倦感與併發腸胃道不適等症狀,對於老人與小孩也有較高的致死率(註九)。2003年SARS流行過後,在一場國安高層會議中,行政院主管衛生的官員在報告中指出,一旦出現人傳人的流感大傳染,「估算臺灣地區可能有530萬人感染,7萬多人住院,14,000多人死亡」。不過,當時國內大多數的防疫專家卻不這麼認為,他們以過去大流感經驗法則與同時間越南、泰國等地的(禽)流感案例推估,保守估計流感至少有10%的死亡率來看,衛生署的統計報告「絕對是低估」(註十)!但以美國為例,流感的致死率似乎並不如專家估計的那麼高,聯邦疾病防治中心(CDC)以2019年10月流感爆發至2020年2月初的流感病況統計(共有三型流感肆虐美國,分別是:A型之H1N1、H3N2、B型之「維多利亞病毒株」),估計全美已有超過1,500~1,900萬人得流感,有18萬人必須住院治療,約有8,000~1萬人因此喪生,致死率約為0.05%(歷年平均死亡率約0.13%),仍遠低於2019年底由新冠狀病毒所引起的武漢肺炎的平均約2.1~2.5%的致死率(註十一)。

(相關報導:

感冒可以不去看醫生,自行買成藥吃嗎?專家:大致來說可以,但這些族群例外

|

更多文章

)

罹患流感除了一般感冒的症狀之外,還伴隨著—高燒、強烈的肌肉痠痛、疲倦感與併發腸胃道不適等症狀,對於老人與小孩也有較高的致死率。(示意圖/pakutaso)

Influenza的字源歷史

根據醫學史上的記載顯示,歐洲在十四世紀就有所謂的「流行性感冒」的發生,因此西方人稱為Influenza,起源於西元1500年時義大利人將流行性感冒歸為對星體有「影響力」(Influence)的疾病,含有「天上來的(災難)」之意--相傳是每當看到哈雷彗星的尾巴,就會有一場感冒的流行。另一個可能的字源是Influenza di freddo,意思是:「有影響力的感冒」(註十二)。也就是說在人類有歷史以來,就常常受到流行性感冒的侵襲。以前述第一次世界大戰為例,1918〜1919的兩年中,因為感染流行性感冒而死亡的人數,遠超過因戰爭而傷亡的人數,不到一年的時間,就有2,000萬到4,000萬的人死於流行性感冒。科學家認為,1918年的流感死亡率會這麼高,而且主要死亡者以20~40歲間的青壯人口居多,很可能是因為在人體的血液和肺裡出現「細胞激素風暴(cytokine storm)」所致。細胞激素(cytokine,又稱:細胞因子、細胞素、細胞介素)是一組作為信號之用的小分子蛋白質(蛋白質及多肽),在如免疫反應中發揮作用。當病毒感染到肺部時,過度刺激免疫系統,導致對抗入侵者的T細胞和巨噬細胞大量湧入,然而這些細胞啟動了更多的免疫反應,刺激更多的細胞激素產生。好東西一下來得太多太猛,就會造成致命的反效果。免疫細胞累積並集合--自由基、凝血因子、腫瘤壞死因子-α、白介素-1、白介素-10和白介素-1受體拮抗劑,可能會破壞組織,如果這情況發生在肺部,聚集的免疫細胞就會阻塞呼吸道;也就是說,流感患者是--溺斃在自己的體液裡。(註十三)

有關1918年流感病毒的來源,有研究報告認定屬於鳥類病毒,但在《科學》雜誌上的研究卻指出,從1918年流感死亡人身上留下的標本來看,病毒是先從禽鳥類傳給豬隻,之後再經由豬傳給人類。由於人的細胞表面的受體(Receptor,又稱:受器、接收器)不同於鳥禽,故禽流感(Bird Flu,全名:鳥禽類流行性感冒/AI-Avian Influenza)病毒不易(無法)貼附到人的細胞表面。但科學家分析1918年的流感病毒結構後發現,其病毒表面之HA(血凝素)曾經過少許變異而能同時貼附到人與鳥禽的細胞表面,之後才開始出現人傳人的可怕跨類傳染。

流行性感冒與普通感冒一樣,都是藉著—飛沫、咳嗽與噴嚏等方式傳染給他人。過去流行性感冒平均每1〜3年會造成地區性的流行或者每10~15年會造成全球性的大流行,但現在已經確定演變為季節性流行病。可引發人類流行性感冒的病毒(Influenza virus)根據病毒的核蛋白質(NP)、膜蛋白(M)特異性的不同可以區分為A(甲)、B(乙)、C(丙)三型。A型與B型病毒有8條不規則形狀的單鏈RNA核酸分子,而C型病毒則有7條不規則形狀的單鏈RNA核酸分子。其中A型病毒其變異性最高,也最容易引起大流行,不但會影響人,甚至連豬、馬、海豹及許多禽鳥類也都會受到感染(註十四)。A型流行感冒病毒在自然界的主要來源是禽鳥類。病毒會經由禽類的排泄物污染水源,再經污染的水傳染給其他動物,動物之間則是靠呼吸道傳播,這些A型(甲類)流感病毒因不定時的基因突變,會衍生出全新的病毒株(新品種)。

流行性感冒與普通感冒一樣,都是藉著—飛沫、咳嗽與噴嚏等方式傳染給他人。(示意圖/pakutaso)

流行性感冒病毒的「抗原性移轉」與「抗原性漂移」

流行感冒病毒的表面有兩種醣蛋白質,分別是--血凝素(血球凝集素/HA-Hemagglutinin,又稱:H抗原)佔90%,其餘部分為神經胺酸酶(NA-Neuraminidase,又稱:N抗原),這兩種都是病毒表面抗原。依16個HA亞型(hemagglutinin subtypes)及9個NA亞型(neuraminidase subtypes),再組合成A型流感病毒各亞型株(strain)(註十五),因此流行性感冒的流行與H、N抗原的改變有很大關係。

(相關報導:

感冒可以不去看醫生,自行買成藥吃嗎?專家:大致來說可以,但這些族群例外

|

更多文章

)

從免疫的觀點來看,傳染病對一地的人口會產生很大的衝擊。而某些疾病康復的人,可能會從此免疫,不再感染,這是因為他們體內會出現為數眾多的淋巴球,專門製造對付該病原的抗體(註十六)。但若是當病毒基因重組所引起的變異使HA/NA在抗原性上發生了大的改變後,留存在人體內的流感病毒抗體便失去了原有的保護作用,這也是流感最恐怖的地方;換個說法就是—病毒表面的兩種蛋白是進入細胞的鑰匙,也是致病的重要因子,但因為病毒表面的蛋白很容易被人體的免疫系統辨認出來,因此病毒會不斷的突變或基因交換—也就是病毒會一直不斷的改變H與N這兩種表面蛋白,為來逃避宿主免疫系統的偵測與攻擊,也因為這樣要發展出全方位防護的流感疫苗是相當困難的。例如,在1957年以前,人群中流行的流感病毒型別為H1N1,由於禽鳥的甲型流感病毒和人的流感病毒基因重組產生了新型流感病毒H2N2,又造成了另一波的流感病毒大流行。但這也有特殊的案例,像發生在2009年的美國與墨西哥的豬流感(北美流感)與1957年前所發生的流感卻是相同的病毒株—H1N1(當然還是有經過一定程度的變異,而且會因為感染區域甚至種族不同也會出現差異),那次疫情,美國約有5,900萬人得到流感,26.5萬餘人住院,12,000多人死於流感及其併發症(註十七)。

發生在2009年的美國與墨西哥的豬流感(北美流感),與1957年前所發生的流感是相同的病毒株—H1N1;美國約有5,900萬人得到流感,26.5萬餘人住院,12,000多人死於流感及其併發症。(示意圖,取自pixabay)

禽流感正式突變成為跨越物種界線的傳染病

早期,會引起人類流感流行的病毒株有H1、H2、H3三種H抗原,及N1、N2兩種N抗原。H5、H7、H9為禽流感病毒,過去只會影響鳥類,尤其是高病原性的H5N1禽流感病毒,對雞隻有高致病力,常造成雞隻大量死亡。B、C型病毒因為抗原之間的變異性不明顯,不再分亞型,C型病毒比A、B型對人類的威脅更輕微,感染C型病毒只會引起輕微的病徵。不過在1997年,首度在發現香港發現人們感染H5N1流感病毒—當時在香港有18人感染,其中6人死亡(註十八),之後除H5N1外,亦有發現H7N7、H9N2傳染給人的病例。

這些A型流行性感冒病毒會隨時因基因突變而衍生出新品種流感病毒。從基因學的觀點而言,大的抗原性移轉(浮動/antigenic shift)乃因病毒的RNA重組而來,而小的抗原性漂移(antigenic drift)乃由病毒的RNA突變所致。抗原性移轉是屬於比較大的抗原變異,例如由H1N1到H2N2,這只發生在A型流行性感冒病毒,可以讓病毒變成整個人群都沒有抵抗力的新亞型,因為缺乏抵抗力所以容易造成全世界的大流行,科學家推測這種抗原的移轉據研究很可能是來自於人類與動物之間的流行性感冒病毒的再調和(reassortment),因此,在擁擠與人畜雜居的環境特別容易引起這樣的移轉,例如前述在香港發生的禽流感。

H1N1病毒株首度於1933年被分離出來,但是在1957年消失,由H2N2病毒株取代。20年後,這種病毒再度出現於中國北方,然後散播致世界各地。經過分析後證實,這種病毒基因和1950年代的病毒基因完全相同。沒有人知道這種病毒在這20年間躲到那裡去了。也就是說,造成許多歷史悲劇的流行性感冒病毒並未真正消失,它們還躲在暗處,隨時準備伺機而起。(註十九)

A型(甲型)流行感冒病毒除了引發肺炎外,有時會侵犯中樞神經系統,造成腦病變(encephalopathy)或腦炎等併發症,進而加重病症,慢性病患者也可能因為流感較容易出現併發症,最後因此死亡。即使原本健康狀況不錯的人,病情也可能急轉直下,甚至還有因為罹患流感而導致雙眼永久失明的案例。

H5、H7、H9為禽流感病毒,過去只會影響鳥類,尤其是高病原性的H5N1禽流感病毒,對雞隻有高致病力,常造成雞隻大量死亡。(取自pixabay)

流感疫苗注射禁忌與研發

由於流感疫苗在製作的過程當中,都是利用雞蛋來培養病毒,之後再萃取製成疫苗,因此對雞蛋過敏者不宜接種流感疫苗;此外,6個月以下嬰兒,或患有急性惡化疾病、發燒者,不宜接種流感疫苗。基本上,流感疫苗是相當安全的疫苗,個體在接種3、4周後,體內才會出現特定的抗體,其免疫效果僅持續4〜6個月,依據臨床經驗,流感疫苗的保護率在70%〜85%之間。

(相關報導:

感冒可以不去看醫生,自行買成藥吃嗎?專家:大致來說可以,但這些族群例外

|

更多文章

)

但為避免有極少數人會出現嚴重副作用,比如噁心、嗜睡、頭痛、肌肉痛及畏寒等,甚至出現過敏性休克等不適情況(臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等,但極少發生),建議施打疫苗後先在施打處休息一下,觀察約30分鐘再離開,真有意外發生就可以立即就醫。

治療流行性感冒藥物(例如Ostelmivir/克流感與Zanamivir/瑞樂沙)的研發,即針對神經胺酸酶(NA)而製造,藥物會設法困住神經胺酸酶,使神經胺酸酶無法發生作用,病毒就不會從細胞表面釋放而感染其餘細胞。不過任何藥物都有不同程度和症狀的副作用,流感藥物最常出現比如:噁心、嘔吐、下痢、腹痛和頭痛等症狀。也曾有來自國外的醫學報告,部分患者在使用克流感(Ostelmivir)後,會產生自殘、妄想情形,主要發生於兒科病人,其原因不明,因此服用克流感期間,醫護人員與家中成員應小心監測患者的不尋常行為。

另外,由於HA是流感病毒能夠附著到細胞的重要工具,這是因為HA上的醣蛋白分子會和細胞表面的醣發生作用,也就是HA會與宿主細胞上的受體結合,而流感病毒表面九成均為HA醣蛋白,這也是誘發免疫反應最主要的抗原。因此科學家就可以透過這個線索去找尋出與HA醣分子有強烈吸引力的細胞表面醣分子,這樣不但可以了解人體被病毒侵入後的弱點器官;也可以選擇出與HA有強烈吸引力的醣分子,去設計更直接有效的新流感藥;最重要的是,這個方法也可以設計出一個新而快的流感檢測方法。(註二十)

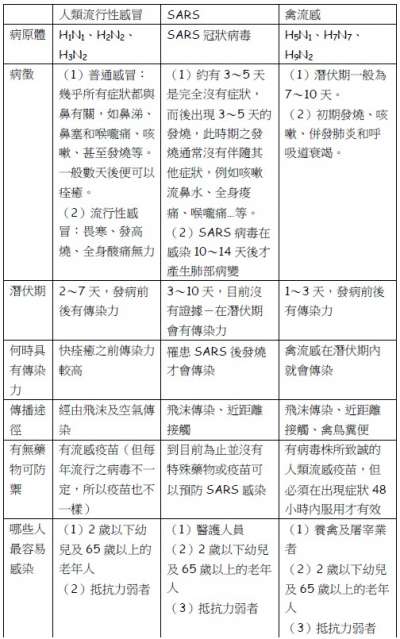

流行性感冒、SARS、禽流感比較圖。資料來源:「杏輝藥品」網站。(作者賈忠偉提供)

(註二)此資料來自時任(2008年)環球技術學院(2010年升級環球科技大學)教授、圖書館長的丁崑健的研究報告。

(Ⅰ)周麗蘭:《學者解謎1918年大流感 台灣死逾4萬人》(勞苦網)。

(Ⅱ)柴松林:《臺灣人口的死亡率及其變動趨勢之統計分析》。

同一時間,日本本土則有2,358萬人感染流感,38萬人因流感死亡。

參見—蔡承豪:《流感與霍亂:臺灣傳染病情個案之探討(1918~1923)》(《臺灣學研究》/第15期,p119~170/民國102年6月/國立中央圖書館臺灣分館)。

(註三)第一次世界大戰發生的感染流行性感冒被許多參戰的士兵稱作:西班牙流感(Spanish Flu)。這是因為第一次世界大戰西班牙保持中立,並未參戰,而且沒有新聞管制,因此有許多流行性感冒的報導肆虐,所以才被其它國家戲稱,但即使病毒不是由西班牙流出去的,西班牙當地也有800萬人感染了流行性感冒,造成17萬人死亡。但同樣諷刺的是,由於西班牙人也認為流感是從鄰國--法國所傳入的,因此在西班牙流行性感冒被稱為:法國流感(Frence Flu)。

(相關報導:

感冒可以不去看醫生,自行買成藥吃嗎?專家:大致來說可以,但這些族群例外

|

更多文章

)

實際上第一波有記錄的流感發生於1918年3月4日一處位於美國堪薩斯州的軍營(Camp Funston,Kansas),但當時患者的臨床症狀只有頭痛、高燒、肌肉酸痛和食慾不振而已。西班牙型流行性感冒是人類歷史上第二致命的傳染病,在1918~1919年曾經造成全世界約10億人感染,2,500萬到4,000萬人死亡(當時世界人口約17億人);其全球平均致死率約為2.5%~5%,和一般流感的0.1%比較起來較為致命,感染率也達到了5%。西班牙型流感在18個月內便完全消失,而其病株從來都沒有被真正辨認。

有的資料顯示,這一波流行性感冒曾造成100萬人的死亡。

(註七)絕大多數的細菌都具有自己的營養代謝系統,因此可以獨立生存,因此它進入生物體內之後只是在尋求「營養」物質,沒有必要是不一定要侵入細胞內部的。

但構造簡單的病毒就不一樣了,所有的病毒都沒有細胞結構,所以只能侵入其它物種的細胞內,借助他們的細胞加工遺傳物質,加工蛋白,不停的繁衍出下一代的病毒。

(註八)目前已知有逾200種病毒株會導致普通感冒(common cold,俗稱:傷風),比如—腺病毒、(舊型)冠狀病毒、人類副流感病毒、人類呼吸道融合病毒、偏肺病毒……等。其中最常見的為鼻病毒。病毒會藉由空氣傳播,可能藉由接觸感染者而直接遭到傳染,或是單純在環境中因口鼻吸入病毒而感染……感冒病毒對於組織的破壞,其實並不足以引起傷風的那些症狀,反而大多是由身體免疫反應所導致。

醫學上稱普通感冒為急性上呼吸道感染或急性鼻咽炎,是一種上呼吸道的病毒性感染,主要原發於鼻腔,但也可能進犯喉嚨以及鼻竇。症狀一般於暴露病原後兩天內開始出現,包含咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、打噴嚏、頭痛、發燒等。大部分症狀通常在七到十天內會緩解,但某些症狀可能會持續三個星期以上。有其他健康問題者患感冒時可能會併發肺炎。

腺病毒之所以叫腺病毒是因為此病毒最早是從腺樣組織分離出來的。腺病毒對人體淋巴腺有親和力,因此可以在淋巴腺中潛伏很久。這種病毒可以侵入呼吸道、腸道、結膜,在呼吸道中可以引起呼吸道的各種發炎如—咽炎、支氣管炎、肺炎等。

(註十)在SARS疫情發生的同時,H5N1流感病毒亦逐漸開始在部分亞洲國家養禽場造成疫情,越南、泰國等地陸續確定人類感染病例,且致死率高達50%(60%)以上。

參見—《世紀首役~H1N1新型流感大流行工作紀實》(行政院衛生署疾病管制局出版/2011年8月),p5。

(註十一)參見—張雨亭編譯:《武漢肺炎之外~美流感恐成40年來最致命 已逾8千死》(康健雜誌)。

統計到2020年2月2日為止,中國官方公布數字顯示,這天新增了2,858宗確診病例,令全國新型冠狀病毒感染人數增至17,205人,死亡人數增至361人,超越2003年的非典型肺炎疫情,以死亡率計算,新型冠狀病毒在中國的死亡率約2.1%,比非典時期的7%為低。但武漢市5,142宗確診個案中,有265人死亡,死亡率約5.2%。

而梁建章(史丹福大學經濟學博士、攜程旅行網董事)在他所發表的:《從美國流感數據看新冠肺炎疫情》(北京新浪網/2020.01.29)中分別計算與統計了美國流感與武漢肺炎、SARS之相關病歷與死亡數字:

平均患病率=9%、患病死亡率平均=0.13%、平均患病就診率=46%、平均患病住院率=1.6%。

(Ⅱ)湖北以外民眾之新型武漢肺炎的患病死亡率約=0.14%,這個死亡率只是略高於上述美國過去幾年流感死亡率的0.13%。

(Ⅲ)湖北境內武漢肺炎的死亡率(至2020.01.29日為止)約達1.69%,然隨著疫情的擴大與時間的加長,不能排除未來死亡率會大幅上升的可能。

參見—梁建章:《從美國流感數據看新冠肺炎疫情》(北京新浪網/2020.01.29)。

(Ⅱ)麥克.奧德:《打不完的病毒戰爭》( 新新聞文化),p261~262。

(註十三)參見—阿里‧可汗、威廉‧派屈克:《對決病毒最前線:從流感、炭疽病、SARS到伊波拉,資深防疫專家對抗致命傳染病的全球大冒險》(時報出版),p27。簡單地說就是—身體受到病原菌感染後會產生發炎反應。發炎反應會活化自然殺手細胞、單核球細胞、巨噬細胞、嗜中性白血球以及血小板上的先天免疫受體。適度的發炎反應有利身體去除病原菌,但過度的發炎反應會引發大量細胞激素的產生(細胞激素風暴,cytokine storm),卻對身體有害。這種失控的免疫反應往往造成器官的損傷及衰竭,進而導致休克而死亡。

參見—謝世良:《細胞激素風暴:失控的免疫反應》(2018.05.30/作者為中央研究院基因體研究中心特聘研究員)。

(註十四) 麥克‧奧德:《打不完的病毒戰爭》(新新聞文化),p268。

(註十五)參見—關媺媺:《流感全球大流行之風險初探》(衛生署疾病管制局/疫情報導/第23卷第12期)。

(註十六)參見—內斯、威廉斯 (廖月娟譯):《生病,生病,why?》(天下文化),p83。

(註十七)此次流感的主要病徵有:發燒(高於攝氏37.8℃)、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞,甚至嘔吐和像痢疾的病徵。

(註十八)H5N1流感病毒是在1961年首度於南非被分離出來,1997年與2001年在香港爆發流行。