這兩天線上辦公,編輯部同事們的情緒都已經跌落到了谷底,尤其在李文亮醫生去世之後。暴露在鋪天蓋地的壞消息中,寫文章這項工作變得異常耗竭。疫情發展至今,我們見到的魔幻事件已經很多。但越在這種時期,越需要理智的討論一些問題,比如最近越來越頻發的「瞞報病情」現象。

當絕大多數人都在努力隔離,「瞞報」便成了當下疫情的最大敵人之一。相信你已經看到許多瞞報病情(他們可能已經自己發燒、去過疫區,甚至已經確診),導致多人感染、隔離的報導。比如,一位山東患者因為隱瞞情況外出聚餐,導致68名醫務人員被隔離;比如,晉江一名男子從武漢返鄉,謊稱自己從菲律賓回來,然後參加2場大型宴請並擔任喝酒划拳主力,劃得4千多人居家觀察。

大家憤怒,批判,怒斥他們「非蠢即壞」、「攪亂一鍋粥的老鼠屎」。可從心理學角度去講,我們又偏偏不能過度苛責他們。

在隱瞞肺炎病情背後,往往隱藏著一種病恥感(perceived self stigma):對疾病和自己的歧視,這又來源於大眾對肺炎群體的污名化(stigmatization)。接下來我們要說的,也許會是一件你「理智可以理解,情感難以接受」的事。但在當下疫情控制的關鍵時期,這絕非小事。

一、什麼是疾病標籤下的污名化?

針對疾病的污名化(stigmatization)可以被劃分為兩個類型:來自外界的社會污名,以及被患者感知到並內化了的病恥感。

社會污名(social stigma)一般通過刻板印象、偏見和歧視表現出。

刻板印象:指整個社會對於傳染病的一種錯誤的、固化的認知(如:對病毒的傳染性、預防措施有錯誤的認知)

偏見:是社會刻板印象在認知和情感上的表現(如人們厭惡、害怕一種可能源自社會外來群體的傳染病)

最後,歧視是偏見在行為層面的呈現(如:人們會以一種並不尊重他的方式,告訴別人離他遠點)

諸如「武漢人滾遠點」「武漢人自重」這種說辭,我們見得還少嗎?

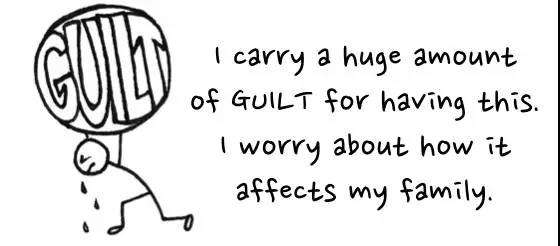

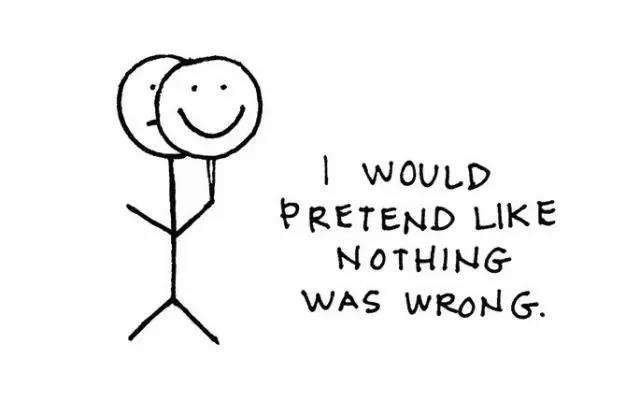

病恥感(perceived self stigma)主要是因自己生病而產生的羞恥感(shame)。當患者被社會打上一個「有毒」的烙印,被降格成低人一等的存在,患者自己也不得不接受了這種設定,認為自己得了病「很丟人」。

害怕。害怕世俗的壓力、害怕被身邊人「指指點點」,害怕沒有面子。必須承認,這種「害怕」在我們的文化中是非常重要的一部分。

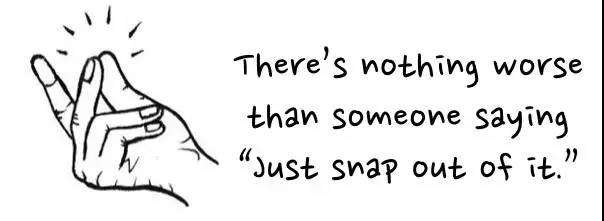

一個人可以躲開很多東西,但唯獨難以躲開來自別人的批判。很多心理疾病患者不願去求助,往往就是因為如果別人知道了他在做心理諮商或是去精神科,會用異樣的眼神看他。放到這次疫情中,是一個道理。

就算他們自己有求助的意願,他的家人、親朋好友也可能會阻止。 「先吃點藥看看」「別大驚小怪的」,畢竟在許多人心中,有一個「有問題」的親人是很丟臉的事情,誰都不想承受隨之打包而來的負面輿論。

二、為什麼得了傳染病,就那麼容易被人詬病?

在醫學並不發達的19世紀,肺結核被認為是由於患者意志脆弱、情感過於強烈所引起的偏執意象造成的;癌症被視為邪惡、野蠻的化身。這種我們現在看來荒唐至極的認知,在當時可持續了相當長的時間。

在一個新型傳染病剛剛爆發、醫學界對其還沒有充分認知的空檔裡,正式謠言最有生命力的時候。而謠言,正是污名化的第一個助推力。

在疾病爆發初期,每個人都或多或少知道點冠狀病毒的消息,但並不明晰其確切傳播方式、預防的手段。於是憑著自己的猜想、以往的常識性認知,再加上不良信息的誤導,傳染病就很容易被妖魔化。

Chris Crandall在一項疾病污名化的研究中,列出了三個因素,直接影響一種疾病被污名化的程度:

1. 責任度 Responsibility

指大眾認為一個人所患的疾病在多大的程度上是由於他自己的問題。人們認為患者承擔的責任越大,則越容易引起大眾負性評價,人們越無法產生同理心。

比如,人們認為感冒是著涼引起的,可得了新型肺炎是因為你在關鍵時期還亂跑引起的。相比前者,後者更令人難以接受。

2. 罕見度 Rarity

某種疾病越不普遍,人們便覺得它越嚴重,其被污名程度也越高。這可能仍然源於人類對自己不了解的事物,會本能的產生恐懼。

這更不難理解,新型肺炎作為最新出現、尚且無解的傳染病,自然是眾人恐慌。

3. 危險度 Danger

表示在何種程度上,人們認為患者會對自己產生威脅。當然,越感到危險,偏見就越強烈。大眾傳媒在這個維度上有不可磨滅的「貢獻」。

在鋪天蓋地有失偏頗的新聞報導裡,你就會看到「15秒感染新冠肺炎」這類說法。卻很少有人告訴你該案例的傳播鏈是仍未證實的,這無疑加劇了人們對疾病傳染性的恐慌。光從曝光程度和呈現內容來看,人們在知其一不知其二的情況下,會加重刻板印象,把假象當作科普,把偶然當作規律,把相關當作因果。

三、病恥感會造成怎樣的後果?

1. 耽誤治療,加重惡化

對於患者來說,他們不僅要承受疾病本身所帶來的痛苦,另外還要承受額外的病恥感,這無疑是雙重的負擔。

2. 社會排斥、社會隔離

雖然在目前的社會狀況下,不得不對一些疑似和確診患者進行強行隔離,但這不代表社會應該用異樣的眼光來看待他們。對於深陷疫情困擾,存在心理問題的人來說,最需要卻也最難以得到的就是社會支持(social support)。

3. 危害他人

如果已經確診或有了疑似症狀,卻仍然不尋求專業幫助,否認現實、拒絕隔離治療,不僅是對自己健康的不負責任,也會讓周圍的人暴露於風險之中。

這個後果,對當下疫情控制影響是極大的。一個隱瞞病情的人,就能讓成百上千人的自我防護措施功虧一簣。

四、要如何幫助疾病去污名化?

可問題關鍵在於,疫情嚴峻,此刻又恰恰是我們必須必須必須,克服病恥感的時候。

歧視、標籤化和病恥感都會讓人們羞於開口求助。但是,有關傳染病的正確、及時、廣泛的信息,有助於消除一定的社會偏見和誤解。

當人們恐懼一種疾病的時候,人們需要的是更多的事實。而非各類斷章取義、情緒性扭曲的信息。

國內外已經有眾多研究證明,社會支持、家庭寬容、溫暖的環境氛圍是患者能否良好康復的重要因素。如果來自疫區城市/國家的人,感到了來自全世界的偏見和惡意作對,這時候家庭成員再不和患者站在同一邊,那麼他們便真正成了孤立無援。

在這個過程中,社會支持是非常重要的一環。我們可以盡可能更多地與互助小組連接起來(比如有對接口罩等醫療資源的互助組、求助信息互助組、社會捐贈互助組等等),來幫助患者及其家人度過難關。

當患者們相信「即使告訴大家我得了傳染病,我依然不會被拋棄」,當病恥感得到緩解,當沒有人隱瞞,這場戰鬥才離勝利更進一步。

五、每個直面疫情的平凡人都是英雄

當你越了解「病恥感」,往往越能夠體會到承認疾病、直面疾病是一件多麼困難的事情。

正如前面所說,現在正是一個所有人都不得不戰勝病恥感,直面疾病的時期。這不是一個人的問題,而是一個群體性問題。

最近一件重要的大事,就是被稱作「疫情吹哨人」的李文亮醫生去世了。 12月30日,他首先意識到了類SARS樣的病毒感染,並對周圍的人發出預警,雖然「吹哨的聲音」在當時被淹沒了。後來,他因為堅持在一線抗疫,自己也感染了病毒。

他在生前接受采訪時說:「真相比平反更重要,一個健康的社會不應該只有一種聲音。」

而他的朋友圈裡寫著這樣一句話:「理論是灰色的,生命之樹長青。」

李文亮醫生已經被許多人視為英雄。而我們想說的是,那些敢於直面疫情的每一個普通人,都是英雄。

那些認真防護不出門聚集的人,那些不斷為親戚長輩科普疫情嚴重性的人,那些自願隔離的人,那些出現症狀後不隱瞞的人,那些在前線日日夜夜戰鬥的人,那些疫情中依然認真工作的人,都是英雄。