曾經有一段時間,將病人送去醫院絶不是一件好事。

19世紀的醫院,是各種感染的溫床,那些生病甚至垂死的人也只能使用最原始的設施。

事實上,在那個年代,在家裏就醫更安全:當時在醫院裏的死亡率比在民居環境下高三至五倍。

死亡之屋

當時的醫院總是彌漫著尿液、嘔吐物和其他體液散發的惡臭。那種氣味令人難以忍受,工作人員在醫院裏走動時,有時候要用手帕捂住鼻子。

當時的醫生絶少會洗手或者清潔醫療用具,而手術室就和那些不講衛生的外科醫生一樣骯髒不堪。

因此,那時候的醫院也被人稱作「Death House(死亡之屋)」。

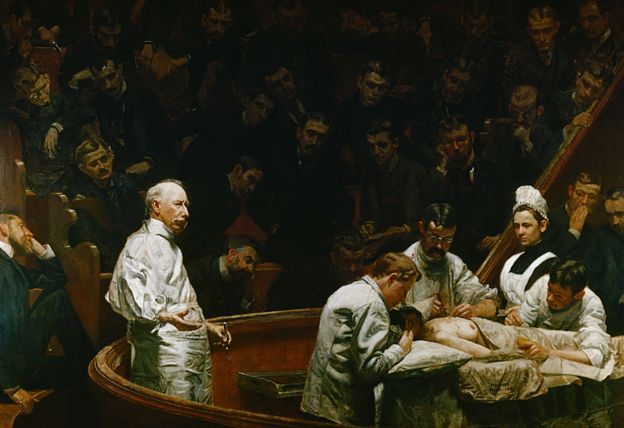

美國畫家托馬斯·伊肯斯(Thomas Eakins)在1975年的畫作《骯髒的診所》;之後不久,外科手術室的衛生環境得到改善。

美國畫家托馬斯·伊肯斯(Thomas Eakins)在1975年的畫作《骯髒的診所》;之後不久,外科手術室的衛生環境得到改善。在那樣一個對細菌仍然一無所知的世界裏,有一個人曾試圖通過科學的方法來阻止感染的蔓延。

他是一個叫伊格納茲·塞麥爾維斯(Ignaz Semmelweis)的匈牙利醫生。

在19年紀40年代,塞麥爾維斯曾試圖在維也納的產房內實行洗手的制度,以此來降低死亡率。

現在聽來這個提議當然值得採納,但是當時他卻失敗了,而且還因此而被同僚排擠。

不過到後來,他被看作是「母親們的救星」。

對細菌一無所知的世界

塞麥爾維斯當時在維也納總醫院工作。那時候,就像其他所有醫院一樣,裏面的房間時常放滿死屍。

在19世紀下半葉細菌理論正式得到世人認可之後,很多醫生都沒有想過,醫院裏惡劣的衛生條件可能是造成感染蔓延的原因之一。

像倫敦聖喬治醫院這樣的地方,在過去曾被稱作「死亡之屋」。

像倫敦聖喬治醫院這樣的地方,在過去曾被稱作「死亡之屋」。「我們很難想像一個我們不知道細菌存在的世界,」紐約大學的醫學史專家巴倫·H·勒內爾(Barron H. Lerner)告訴BBC說。

「在19世紀中期,人們認為疾病是通過有毒的霧氣傳播的,一種叫『瘴氣』的有害微粒被鎖在裏面。」

一個無法忽視的差異

最容易受到感染的人群之一就是產婦,特別是那些在生產過程中出現陰道撕裂的母親——裂開的傷口正是細菌最理想的棲息處,而醫生當時就是細菌的載體。

塞麥爾維斯首先注意到的,是維也納總醫院裏兩個產房之間一個有趣的差別。

一個是由男性的醫科學生管理;另一個則是由一些中年女性料理。

伊肯斯的另一幅畫作《阿格紐教授的臨床教學》。

伊肯斯的另一幅畫作《阿格紐教授的臨床教學》。由醫學院學生監督的那一個,在1847年裏每1000次接生當中造成死亡的個案是98.4個;另一個由中年婦女操作的產房,1000個接生個案中只有36.2宗死亡。

這種差異,一開始曾被歸因於男性醫科學生在處理病人時「比中年婦女而粗糙」。

同僚之死

人們相信,這種粗糙令母親們更容易出現象產褥熱等一類的病——那是一種生產之後的子宮感染,當時幾乎是所有醫院產婦死亡的元兇。

不過,塞麥爾維斯卻不相信官方的解釋。

就在那一年,他的一個同事在進行屍檢時割傷手,給了這名匈牙利醫生一個他所需要的線索。

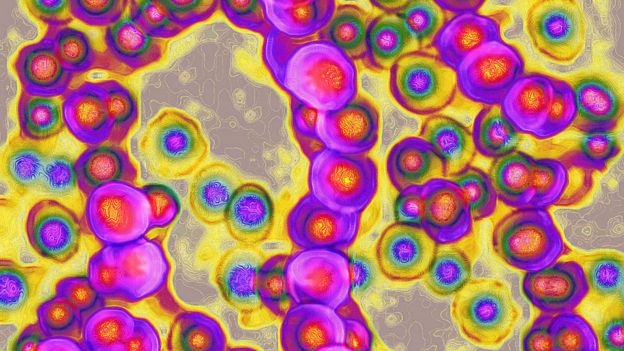

在當時,真正的死因尚未被看到:化膿性鏈球菌。

在當時,真正的死因尚未被看到:化膿性鏈球菌。在那個年代,解剖屍體有致命的受傷危險。

解剖刀造成的任何皮膚傷口,不論多小,是長期存在的危險,哪怕是對有經驗的解剖學家來說也是一樣。

查理·達爾文(Charles Darwin)的叔叔在1778年就是因為在解剖兒童屍體時受傷致死。

在維也納,塞麥爾維斯看著自己的同事死去,發現他的症狀與那些患上產褥熱的女性很相似。 (相關報導: 備戰流感高峰季!疾管署加強醫護人員「肉眼」觀察疫苗、打「新媒體戰」宣導接種 | 更多文章 )

有沒有可能,是解剖室裏那些醫生將「有害微粒」帶到了產房?

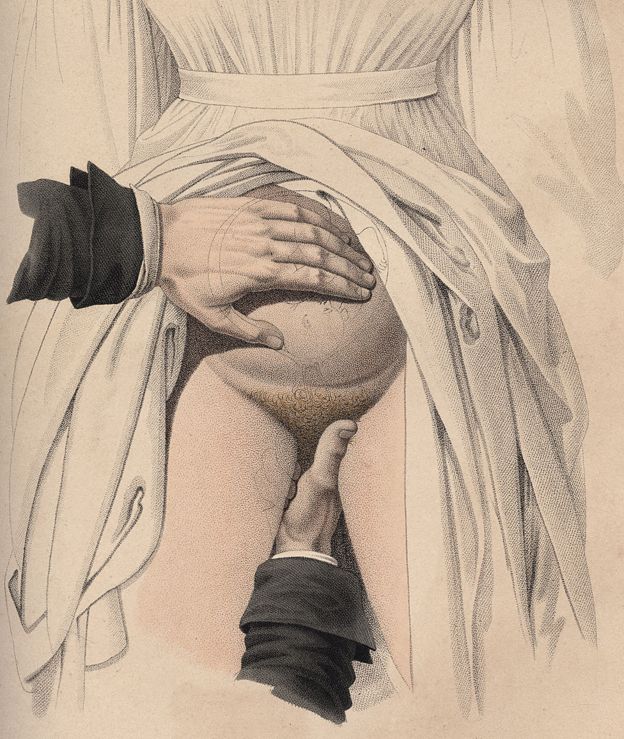

雅克- 皮埃爾·梅吉爾(Jacques-Pierre Maygrier)在1840年的一幅畫中展示當時的醫生所使用的方法,只不過實際上醫生的手並沒有畫裏那麼清潔。

雅克- 皮埃爾·梅吉爾(Jacques-Pierre Maygrier)在1840年的一幅畫中展示當時的醫生所使用的方法,只不過實際上醫生的手並沒有畫裏那麼清潔。

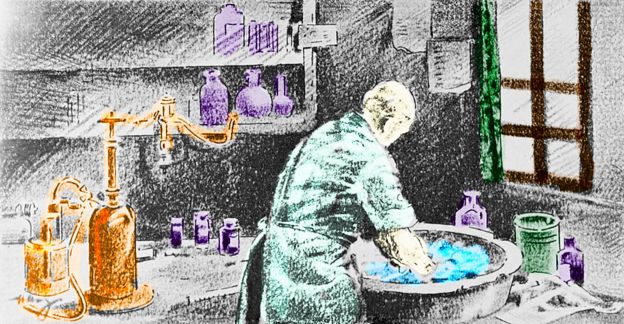

辛普森曾認為,醫院應該定期拆毀重建。

辛普森曾認為,醫院應該定期拆毀重建。 塞麥爾維斯曾提出,醫生在手術前必須使用氯仿溶液洗手。

塞麥爾維斯曾提出,醫生在手術前必須使用氯仿溶液洗手。 在死後,塞麥爾維斯的貢獻才得到了承認。

在死後,塞麥爾維斯的貢獻才得到了承認。