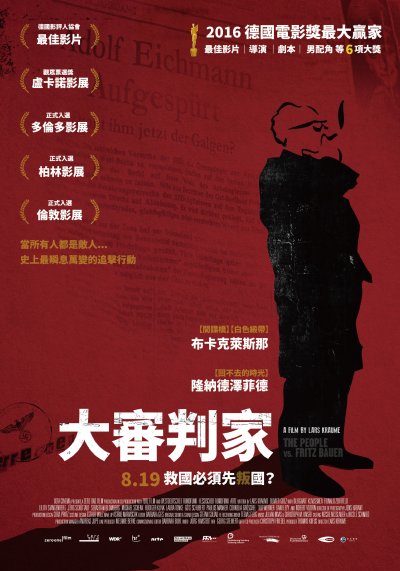

二戰之後,德國針對納粹暴行鍥而不捨地追查,加上持續對受害者道歉、賠償,將反思深刻融入國民教育中,已成為各國追求轉型正義的最佳模範。但是,德國的反省之路其實並非自動自發,推動這一切的最大功臣:前德國法官鮑爾(Fritz Bauer)被世界遺忘了數十年,直到2016年電影《大審判家》(The People vs. Fritz Bauer)揭密,才又再次重現在世人眼前。

沒有他 納粹罪行恐被世人遺忘

1945年11月,二戰戰勝國組成國際軍事法庭,在紐倫堡對22名納粹軍政首腦進行公審,史稱「紐倫堡大審」(Nuremberg Trials)。大審結束,彷彿正義已經獲得彰顯,世界開始忙於戰後重建工作,邁向嶄新的未來。德國社會高談重建、原諒與共生,因為太多人曾與納粹合作或本身就是成員,無不希望眾人就此遺忘歷史,讓他們免於面對譴責。當時連國家法律都沿用許多納粹時期舊法,希特勒的意志宛如幽靈,在兩個德國陰魂不散。

時任西德黑森邦(Hessen)檢察總長的鮑爾是猶太人,幸運從集中營生還,致力於搜尋納粹戰犯及其罪行證據。面對國內輿論一片和諧,鮑爾並不宣揚復仇,他堅信,追緝納粹是為了誠懇面對過去,唯有如此德國才能擁抱未來,《大審判家》使用鮑爾當年的影像記錄來闡述理念,極為動人。但是當年鮑爾的行動也引來反對者不擇手段的打擊,鮑爾被譏為「一心復仇的猶太人」,只能奮力對抗眾人輕視。

「當我步出辦公室,就踏入了敵人的世界。」─鮑爾

艾希曼逮捕行動與法蘭克福審判

1957年,大好機會上門,鮑爾獲知前納粹要員艾希曼(Adolf Eichmann)的下落,這位人稱「納粹劊子手」、「最終解決方案」(Endlösung)負責人的高官躲藏在阿根廷。鮑爾心想,政府內前納粹官員那麼多,一定不會認真追捕,要如何逮捕這名希特勒的得力助手?於是,鮑爾做了一項驚人決定:叛國。

正確地說,鮑爾選擇將艾希曼下落告訴以色列情報局「摩薩德」(Mossad),這個情報組織在二戰後以追捕、獵殺前納粹成員聞名於世。摩薩德也不負鮑爾期望,成功逮捕、審判艾希曼,也才有了思想家鄂蘭((Hannah Arendt)的名著《艾希曼耶路撒冷大審紀實》(Eichmann in Jeruselam)。這是繼紐倫堡大審後,第一次有納粹高官接受審判,再次喚醒世人對納粹暴行的重視,也促進了德國政府重啟對納粹成員罪行的追究。

1963年,德國終於召開「法蘭克福審判」(Frankfurt Auschwitz trials),首席檢查官正是鮑爾。法蘭克福審判除了追究負責行刑的集中營人員,也將依指示行動的人員確認為共謀,確立了「服從即有罪」的原則,讓「服從指示」和「未親手殺人」不再是洗清罪責的藉口。審判前後20個月的連續報導,讓戰後出生的年輕一代重新了解納粹暴行,開始強力要求追查戰犯,這股力量也開枝散葉,德國政府展開更多道歉、賠償、教育等程序,綿延至今。 (相關報導: 德國轉型正義》德在台協會處長:德國開放檔案 讓受害者知道告密者的名字 | 更多文章 )

《大審判家》導演拉斯克羅曼(Lars Kraume)認為,鮑爾即使被批評成「愛復仇的猶太人」還是勇於與世界為敵,指認國家不堪的過往,讓德國人得以反省自身,「有這種勇氣的人,不該被大家遺忘。」他說。《大審判家》還給鮑爾應得的掌聲,也獲得德國廣大迴響,榮獲德國電影獎最佳影片、最佳導演、等6項大獎,也被選為2017年代表德國角逐奧斯卡獎的8部強片之一。