如果你有機會可以一起坐到法庭裡面和法官一起判決,你會想要試試看嗎?

現在真的有這樣的機會!「國民參與刑事審判法」草案於2017年11月公布,未來只要你是年滿23歲的國民,除了法定資格不符合者外,都有擔任國民法官的權利與義務,有機會和職業法官坐在一起審理重大案件(一個神選者的概念)。

等等!這也太快了吧,我還沒準備好啊。況且,如果讓我這種「素人」也一起加入案件的審判,這樣子真的不會被判到「歪掉」嗎?老實說,筆者一開始知道這個制度時也有些點擔心,畢竟過往一些關於美國的陪審團研究與我的擔心也有些不謀而合[a]。例如:

判決應該要公正理性,素人法官真的能夠理解那些複雜的證據,且讓自己不會被情感所影響嗎[1][3]?另一項研究顯示[4],刑事法庭的法官不同意陪審團判決的比例是25% 。如果(擁有執照的)法官不同意國民法官的判決[b],那該怎麼辦(目前是投票表決)?我們都喜歡聽故事,對這些素人法官來說,當案情故事繼續進展下去的時候(盛竹如語氣),我們會不會有意無意地、將判決導向我們偏好的故事走向 [6]?

什麼是我們「偏好的故事」呢?舉例來說,前幾年屏東曾經有一個「孝子弒父」案,由於父親長年家暴母親,孩子看不過去用剪刀戳父脖子致死。媽媽、妹妹、與鄰居都向法官和社會大眾求情,說這孩子平時乖巧孝順善良,再加上他自首投案,最後這個案子輕判7年6個月並且可以再上訴。有趣的是,連平常很難賣出的「凶宅」都被賣出去了。在這個例子裡面,「孝順的孩子為了保護媽媽而殺了父親」就比起「冷血殘殺手無寸鐵的父親」更讓大家所偏好,畢竟我們還是渴望一個溫暖正向的社會啊[7]!

故事呈現的方式可能會影響判決

多年前也有一個經典的研究就在探討這個問題。如果你習慣看推理小說,就會發現作者在書寫的時候通常會有不同的方式來呈現劇情:

按照他腦袋裡面想像的故事順序來推展劇情。例如,大三的阿明過去就有暴力攻擊的紀錄,青少年時期多次進出警察局,如今因為被女友阿美甩了,心生怨恨,買了汽油跟打火機,準備和阿美一起同歸於盡,所以在小美這具焦屍的手指不遠處,還有打火機的殘骸。事實上,在事發當天,有鄰居目擊到阿明在小美家樓下爭執……。

看到這裡,不常看推理小說的人應該覺得阿明就是兇手了。 然而案情並沒有那麼單純,推理小說有時候會採取另外一種寫作方式,吊盡大家胃口……

-

加油站對面的便利商店店員說,他看到阿明買完打火機之後,就跑到加油站了。

-

阿明的朋友說,他平常就有抽菸的習慣、而且有一次他們一起上武嶺,兩個人因為沒有油所以推了兩個多小時的車,從此之後他都會在機車裡面放備用油,所以去買打火機與汽油很正常。不過他朋友也承認,前一天他才目睹兩人爭吵。

-

阿美的朋友阿惠說,前幾天阿美就在考慮是不是要和前男友小華復合,可是又擔心阿明,因為小華得知阿美現在跟阿明在一起、阿明又對阿美不好,小華想要去「教訓」阿明一下。

-

事發當天阿明家樓下的電鈴只有小華的指紋。

怎麼樣,看完目擊者順序,你還會覺得阿明是兇手嗎?看起來目擊者順序好威阿! 現在我想要邀請你換一個腦袋,如果你是阿明的辯護律師,你會採取哪一種方式來描述案情?相反的,如果你是小華的辯護律師,你覺得哪一種比較有機會讓國民法官不要「懷疑小華」有行凶的可能?

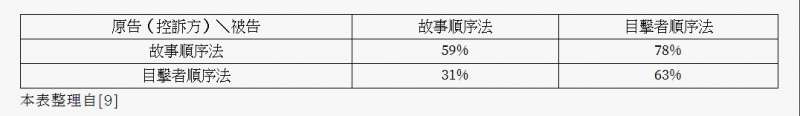

上面表格當中的數字是指「陪審團判定被告有罪的比率」[d],34個數字當中其中兩個數字最有趣:

- 原告採取故事順序法,被告採用目擊者順序法:被告78%被判定有罪。

- 原告採取目擊者順序法, 被告採用故事順序法:只有被告31%被判定有罪。

結論,不論你是哪一方的律師,故事順序法可能都更為有利。當然,美國陪審團的機制和我們將推行的國民法官不一樣[a],不過這個實驗對我來說有一個重大的意義是:如果你是一介草民,你的判決的確很有可能受到法庭上面呈現的訊息順序或者是描述故事的方式所影響。

國民法官也是人:用了解,來戰勝誤解

其實,人非聖賢。可是我們又期待法律能夠盡量公平公正、伸張正義,尤其是面臨重大刑案的時候,我們通常都希望誤判的程度[1](明明有罪卻判沒罪;或者明明沒有罪卻誣陷好人)能夠降低到10%以下,但根據一些理論[c]的計算,這樣的期待可能太高了。換句話說,國民法官雖然是司法很大的一步,但也不代表這樣的制度出現就能大幅的降低判決錯誤的發生。

「陪審團的正確性取決於其組成,也就是人。」[2]──Harper Lee《To Kill a Mockingbird》

那麼如何降低可能的判決錯誤呢?關鍵字只有兩個字,叫做「知識」。Bornstein與Greene的論文(p.66)[3]認為下面幾個項目可以增加陪審團員的滿意度,以及減少錯誤判決的機率:

1. 開庭前:提供初步指示(詳細說明該做什麼以及怎麼做),讓他們了解:

- 等一下可能會遭遇到複雜而互相矛盾的訊息(complex and contradictory information)

- 群眾決策的時候可能會產生的誤差(bias of make collective decisions)

2. 開庭時:允許陪審員做筆記和提問,提供中期總結和簡化陪審團指示。

3. 開庭後:如果他們審理的壓力非常龐大,也要記得提供事後的關懷以及情緒支持(陪審團員也是人啊)。

即將推行的國民法官制度比起美國的陪審團制度更多了「開庭時」可以質詢的部分,也會在事前做教育和討論,倘若可以在每一次國民法官開庭之後,多多了解國民法官的心情和感受、甚至作為下一次開庭的參考,或許就能夠達到更好的「工作績效」。當我們關注那些「協助判決的人」的心情,我們也就更有機會更靠近真正的案情。

最後筆者想說的是,我們畢竟是人而不是神,面對人類的有限,一種重要的寬容就是:「接受」我們可能會出錯的判斷與選擇。而這樣的一種善良,或許正是人類最溫柔的力量。

[c]Arkes與Mellers使用預期效用理論(expected utility theory)、貝式定理( Bayes’ Theorem)、信號偵測理論(signal detection theory)以及其他實務判斷的機率例如藥物效果(medical decision making), 目擊證人的證詞(eyewitness testimony)、與氣象預報(weather forecasting)等等。

[d]換句話說,左上第一格 59%的意思是說,如果被告和原告都採取故事順序法,那麼有59%的時候陪審團會判定被告有罪, 41%的時候會判定被告無罪。

[1]Arkes, H. R., & Mellers, B. A. (2002). Do juries meet our expectations? Law and Human Behavior, 26(6), 625.

[2]Lee, H. (1990). To kill a mockingbird. Litigation, 68-58.

[3]Bornstein, B. H., & Greene, E. (2011). Jury decision making: Implications for and from psychology. Current Directions in Psychological Science, 20(1), 63-67.

[4]Kalven, H., Zeisel, H., Callahan, T., & Ennis, P. (1966). The american jury: Little, Brown Boston.其實這個研究也進一步的去談到,在證據清楚的情況下,陪審團與法官的意見也比較容易一致。當然這個研究比較古老(經典),所以後續也有其他研究進行檢驗,並且認為需要考量更多因素[5]。

[5]Gastwirth, J. L., & Sinclair, M. D. (2004). A re-examination of the 1966 Kalven–Zeisel study of judge–jury agreements and disagreements and their causes. Law, Probability and Risk, 3(3-4), 169-191.

[6]Hastie, R., & Pennington, N. (2000). 13 Explanation-Based Decision Making. Judgment and decision making: An interdisciplinary reader, 212.

[8] Pennington, N., & Hastie, R. (1988). Explanation-based decision making: Effects of memory structure on judgment. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 14(3), 521.

[9]Aronson, E.、Wilson, T. D.、Akert, R. M.(2015)。Social Psychology(余伯泉、陳舜文、危芷芬與李茂興譯)(第8版)。台灣:揚智文化。