在日內瓦博西開會,並與新舊朋友歡樂相聚大約一個星期之後,黃彰輝抱著興奮期待的心情,重返闊別六年、他所認同的「第二故鄉」英國。十六年前,他在此「首次嘗到自由的滋味」,並留下來居住十年——那自由的滋味,是在日本人與中國人統治下的台灣所享用不到的「禁果」(forbidden fruit)。

戰後的英國還在緩慢地恢復重建,倫敦到處看得到戰時德國對英猛烈空襲後所留下的殘跡。英格蘭長老會海宣會會所在戰時被V2導彈摧毀,尚未重建。一些食物的配給供應持續進行,人民節衣縮食,生活困苦,但是自由氣息依然,溫馨社會依舊。黃彰輝回顧:

大戰使英國失去〔海外的〕帝國,但讓它獲得一個新願景與決心來建立一個更公平、更關懷的社會與國家—「福利的」國家,替代資本主義以及共產主義。……第二次世界大戰期間,邱吉爾(Winston Churchill)無疑的是全國以及國際的首位領袖。〔他領導英國及同盟國取得戰爭勝利〕。當每一個人心目中還存著活生生戰爭記憶的時候,他〔的保守黨〕選舉卻遭到失敗。除了不列顛之外,全世界必定都為這件事感到驚訝。這是〔人民〕不知感恩呢,或是一個新願景?或就是對民主的某種批判性考驗(critical testing)?我不知道。可是,雖然我也跟許多人一樣感到驚訝,但我喜歡這樣〔的選舉結果與新願景〕。(註47)

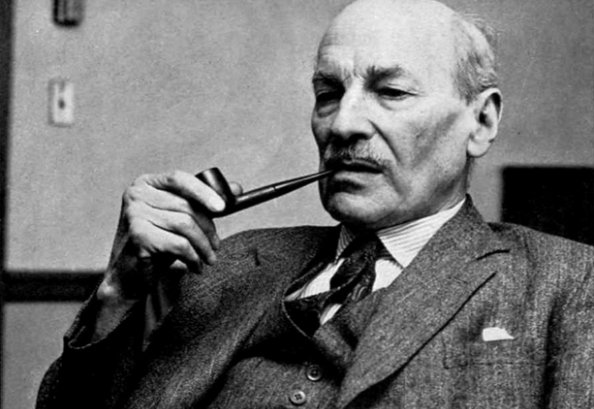

確實如此,1945年大戰結束後,戰時內閣必須解散。接下來的大選當中,邱吉爾雖然當選議員,但他所領導的保守黨(Conservative Party)卻大敗。工黨(Labour Party)大勝,得以組閣。工黨領袖艾德禮(Clement Attlee, 1883-1967)當選首相,邱吉爾正式卸下首相職位。工黨選舉大勝的主要原因是,它提出建設「福利國家」的政見,得到戰後英國貧困社會大眾的認同。

領導英國人民取得戰爭勝利的邱吉爾被拋棄了!英國人民認為戰時的領袖不一定適合擔任戰後重建國家的領袖。國家的政策與方向由人民作決定。邱吉爾後來引用古代希臘作家普魯塔克(Plutarch)的話說:「對他們的偉大人物忘恩負義,是偉大民族的標誌。」這句話,跟黃彰輝所說,該次選舉是「對民主的批判性考驗」,有異曲同工之妙。黃彰輝是有周全批判性(critical and thoughtful)的牧師,而邱吉爾不愧是熟練自信的政治家,1951-1955年英國人民決定,再度請他出任首相。民主政治就是政黨政治,政黨輪替執政,由人民用選票來決定。

工黨領袖艾德禮與保守黨領袖邱吉爾,兩人的外表與行事風格形成強烈的對比。身高五呎九、身材消瘦、說話聲音微小、平時行事低調到不行的艾德禮,「是一隻小老鼠」(一位工黨同僚的日記這麼形容)。而五呎七、體壯、自信、善於自我炫耀的邱吉爾,則像是一隻餵食過度、強壯的鬥牛狗。兩人相比,艾德禮就像是雄獅形影下的小老鼠。

(相關報導:

閻紀宇專欄:開枝散葉,花果繽紛──談英國王室分家

|

更多文章

)

1950年時任英國首相的艾德禮,意外擊敗了在二戰領導英國的邱吉爾。(資料照,取自維基百科)

但,事實並非如此,不能以貌取人。艾德禮首相(1945-1951)堅信社會主義政治理念,行事執著。他積極推動社會福利改革,包括全民健保、年金保險、貧困補助救濟,以及煤炭、瓦斯、電氣、鐵道、鋼鐵、英國銀行等企業的國家化,建造不列顛為現代化國家。今日,有許多學者認為艾德禮是20世紀英國最偉大的首相,他的重要性超越邱吉爾。(註48)

黃彰輝對戰後英國歷史的回顧,明顯流露他的政治思想與對英國社會的關懷。他的政治理想是「更公平、更關懷」的「社會福利國家」,而不是資本主義或共產主義。

記得黃彰輝在日本東京帝國大學求學的時候,他最仰慕的人物是基督教社會主義者與活動者:反對日本帝國主義的矢內原忠雄教授,以及反對戰爭、主張社會公義、拯救無數流浪貧民的賀川豐彥牧師。而黃彰輝在英國進修與工作的十年間(1937-1947),則受到英國的基督教社會主義文化影響。

長久以來,英國有宗教連接社會運動的傳統:基督教徒秉持宗教信仰與愛心,關懷社會政治問題。查理.衛斯理(Charles Wesley, d.1788)和約翰.衛斯理(John Wesley, d.1791)從事福音傳道主義運動,拯救城市平民的心靈。卜威廉(William Booth)創立「基督教復興協會」(Christian Revival Association. 1859),救濟倫敦貧民;它後來演變成「救世軍」(1870)。弗雷德里克.丹尼森.莫里斯(Frederick D. Maurice, d.1872)和查爾斯.金斯萊(Charles Kingsley, d.1875)提倡「基督教社會主義」,關注工人福利與社會公義,推動平民教育、公共衛生,支持勞工工會。他們強調:社會主義的平等、人道原則,本質上反映基督教義。〈詩篇〉82.3箴言:「為困苦和貧乏的人施公義……,救他們脫離惡人的手。」基督教社會意識激勵希德尼.韋伯(Sidney Webb)和比阿特麗斯.韋伯(Beatrice Webb)夫婦,創立社會主義「費邊社」(Fabian Society, 1884),又進而跟格雷厄姆.華萊士(Graham Wallas)和蕭伯納(George Bernard Shaw)創立倫敦政經學院(1895),從事社會主義研究與教育工作。基督教社會主義催生了英國工黨(Labour Party, 1900)的創立。工黨領袖拉姆齊.麥唐納(Ramsay MacDonald)是虔誠的蘇格蘭長老會教徒,擔任英國首相多年(1924;1929-1935)。

英國長期以來維持宗教連接社會運動的傳統,許多基督教徒以宗教出發,關懷社會政治問題。圖為基督徒示意圖。(資料照,取自pixabay)

所謂「社會主義」,有許多種類,但都認定「古典自由主義」(classical liberalism)意識形態下的「自由放任資本主義」(laissez-faire capitalism)有個大瑕疵,那就是獨厚資本家,縱任他們剝削勞工階級。但各類社會主義所追求的目標與使用的手段,則各有不同。極左的馬克思社會主義以革命與階級鬥爭為手段,其終極目標是共產主義。但是,由「費邊社」、基督教社會主義,與工會聯盟演變而成的英國工黨,則堅持以漸進、和平、議會、民主的方式,來達到社會主義的目的,強調社會福利:一個公平的社會必須保障每一個人的衣食、居住、教育,與醫療方面的「基本需求」,這樣才符合基督教「博愛」與「公平公義」的精神。

(相關報導:

閻紀宇專欄:開枝散葉,花果繽紛──談英國王室分家

|

更多文章

)

大體上這就是黃彰輝牧師的政治理想。他晚年住在英國寫《回憶與反思》時(1988),還在擔憂福利社會是否會被保守的資本主義取代;蓋1980年代,美、英兩國分別在雷根(Ronald Reagan)與柴契爾(Margaret Thatcher)的強勢主政下,是保守主義橫行的時代:

〔保守黨領袖〕柴契爾夫人正在歡欣慶祝她破紀錄長期間服務當首相。1988年1月4日我在書寫的這個時刻,不禁思考:福利的國家是否即將被「民粹資本主義」所取代?(註49)

1953年8月,黃彰輝在英國停留大約一個星期。英格蘭長老會海宣會幹事芬恩博士(Dr. R. E. Fenn)在倫敦幫他安排了一個聚會,召來一些關心台灣的人士,討論台灣的現況,以及教會和神學院的發展情形。他很高興看到先輩老朋友們:前彰化基督教醫院醫師蘭大衛(Dr. David Landsborough)夫婦、前長榮中學校長萬榮華(Rev. Edward Band)夫婦、英格蘭長老會總幹事希利(Mr. F. G. Healey)夫婦……。更讓他驚喜的是,兩位昔日劍橋西敏斯德學院的同學肯.斯萊克(Ken Slack)和艾倫.普萊斯(Alan Price)也來見面。他們兩人在後來的兩年內,陸續寄來總共三十個茶箱,裡面裝的不是茶葉,而是兩千本書,贈送給台南神學院的圖書館。

日治時期所建的「台南神學校本館」,自1948年更改校名為台南神學院。(資料照,取自維基百科)

為了加強台南神學院的師資,黃彰輝經由芬恩博士安排,拜會了幾所神學院的院長與教授。他帶著興奮的心情回到劍橋母校,拜會埃爾姆斯利(W. Elmslie)院長與懷特霍恩(R. E. Whitehorn)教授,希望推薦南神畢業生張德香到西敏斯德學院進修。其次,黃彰輝到愛丁堡新學院(New College),跟波蒂厄斯(Porteous)教授談得很融洽,欲推薦台大哲學系即將畢業、「相當傑出」的學生宋泉盛來就讀。談好之後,他趕快去探訪住在愛丁堡的老友麥唐諾(MacDonald)夫婦。接著,又前往格拉斯哥(Glasgow)的三一神學院(Trinity College)會見約翰.福斯特(John Foster)教授,建立良好關係,以備將來推選南神畢業生前來進修。南神的創辦者巴克禮牧師(Dr. Thomas Barclay)就是三一學院畢業的傑出校友。

之後黃彰輝從格拉斯哥趕回倫敦,在一間教會進行一場演講,西敏斯德學院的艾姆斯利(Elmslie)院長專程前來當主持人,介紹演講者。不料,當黃彰輝站起來要講話時,卻突然昏倒;原來他在日內瓦時已患感冒,一星期的緊密行程讓他身體透支。等他清醒過來時,聽眾已走掉大半,演講只能取消了。對於這件「丟臉」的事,他耿耿於懷,一直到晚年都還把它記載於《回憶與反思》中。(註50)

從英國回台後,黃彰輝即刻找長老教會總幹事黃武東,討論隔年(1954)將在美國召開「普世教會協會」(WCC)年會與「世界長老會聯盟」(WPA)會議,須提出台灣教會報告。長老教會乃於1954年2月在台南神學院召開六天的研究會。會中黃武東提出他所擬定的、近百頁的〈台灣宣教〉報告書,規劃今後的傳教方針,而它也將成為嗣後十年間「倍加運動」的藍圖。(註51)

1953年,黃彰輝就任台南神學院院長滿四年,也是1949年入學的十二位學生畢業的一年,畢業生包括張德香(畢業後出國留學,後來當南神院長)和高俊明(後來當玉山神學院長,台灣基督長老教會總幹事)。舉行畢業典禮時,由黃院長講道,題目是「耶穌的人道」(the Humanity of Jesus),取自〈馬可福音〉(3:5)。

(相關報導:

閻紀宇專欄:開枝散葉,花果繽紛──談英國王室分家

|

更多文章

)

*作者為加州大學(UCLA)博士。南卡州查爾斯頓學院歷史系名譽教授。曾任國立台灣大學及香港大學客座教授。主要學術著作:Hong Kong in Chinese History: Community and Social Unrest in the British Colony, 1842-1913(Columbia University Press, 1993);《香港人之香港史1841-1945》(牛津大學出版社,2001)。本文選自作者新著《從宗教到政治:黃彰輝牧師普世神學的實踐》(玉山社)。本系列結束。