8月9日,內政部都委會針對南鐵案召開大會,鑑於此案爭辨多年,加上近期抗議動作頻仍,其接續動向備受各界矚目。就此,我想藉由公共論壇,提出不是那麼符合當前下主流輿論氛圍的另類意見。

首先,要強調本文不是要就方案內容或雙方論點做評議,這方面相關的文章與資料網路都找的到,無需我贅述。我想談的或是說關注的是,南鐵案爭議對現行都市計畫體制的挑戰與改革路徑的意義可以是什麼?

由此出發,我想先從都市計畫是怎麼回事談起。就歷史的觀點來看,現代都市計畫體制出現於19世紀,源於對工業革命都市化引發之公共衛生與社會衝突的疑慮,資產階級意識到土地利用調控與公共設施非自由市場所能提供,同意賦予國家介入干預高度與權力。而台灣都市計畫體制,乃於上世紀初為日本基於殖民現代性建設必要引入建立,其更強調國家權力的威權性格自不待言;戰後,國府來台乏於空間治理意圖,基本上只是沿襲原有殖民都市計畫體系,其後於本土化之威權侍從政治交換結盟過程中,演變成現今許多人眼中高度封閉、低度規劃的土地利益炒作投機工具。

此一脈絡下的都市計畫體制累積的疑慮不滿,因近年來政治轉型與多起爭議個案作用下,拉高至正當性危機,即人們不再相信計畫內容宣稱的公共性與必要性,不再承認計畫體制程序的合理性與公平性,甚者,質疑都市計畫其制度本質。淪落此種境地,國家當然難則其咎,然其解方絕非換黨、換政府、換首長這種簡單的答案,這涉及嚴峻與難解的「信任」問題,用Jürgen Habermas的話來說,就是「公共領域」(Public sphere)的「溝通行動」失靈。如南鐵這類重大爭議個案,面臨的正是這樣的困境,而這也是我認為當前衝突難解的核心關鍵!我試從兩的切入角度,回頭檢視南鐵的爭議。

第一,要問的是都委會的角色?基於抗爭不愉快經驗,反對居民與團體(以下簡稱反方)指控台南市(以下簡稱正方)獨裁、炒房,認為地方都委會淪為「橡皮圖章」毫無公正性,故強烈要求中央都委會要對本案砍掉重練,從基本資料完備、論點充分陳述、新論點進行相關調查研研究、不同替選方案再次評估..,都要重行來過。然就運行多年的兩級制都委會機制來看,中央都委會通常是就地方審竣計畫做核備審議,在地方同樣也強烈表達已依既有程序充分討論,能以何等標準認定地方都委會未善盡職責必須重來?甚者是推翻本案?特別是,對照於反方既有的譴責指控,計畫翻盤這對台南市來說,形同是坐實其有嚴重行政不當與政治操守瑕疵,除非有具體違反相關法定程序與弊案事證,個人實在看不出內政部都委會能有如此大的權限與空間。 (相關報導: 觀點投書:葉俊榮部長要做的是「落實憲政」而非「肯定道歉」 | 更多文章 )

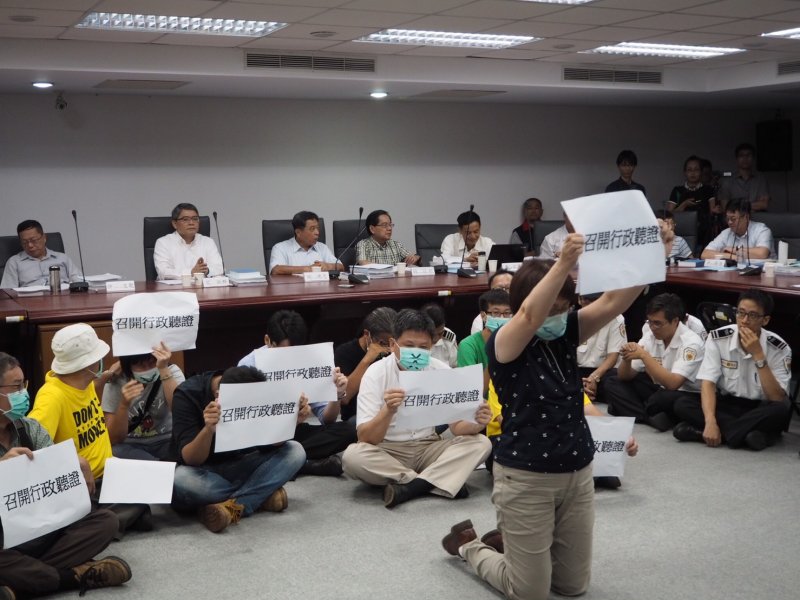

第二,則是聽證的效力?反方現主打訴求,認為本案涉及徵收對人民權益影響甚鉅,應依大法官它案解釋與行政程序法精神,辦理聽證。其理甚為正當,但為何政府不接受呢?據了解,此訴求於數年前正反雙方亦曾商議過,然終因對於是屬「行政聽証」(反方)或「任意聽証」(正方)認知歧異不同而破局。前者對於聽証結果,「法規明定應依聽証作處分者,從其規定。」意即,如案件有法規規定應辦聽証,則聽証作成的結論,對行政單位有其拘束力。相對地, 後者辦理與否端視行政機關意願,且「應斟酌全部陳述與調查事實及証據之結果,依論理及經驗法則判斷事實之真偽,並將其決定及理由告知當事人。」也就是說,並非一定要辦,且結果僅供機關決策之參考。那麼,此一對聽證的歧異來到當下能求得共識嗎?就中央主管機關內政部的看法,應該不會跟台南市有何不同,即除非法有明定,否則辦理聽證不應凌駕既定都委會審議機制,其結果至多僅供參考;因此,認為無辦理必要,而以都委會「擴大專案會議」方式,試圖讓雙方來充分陳述、釐清爭點。顯然,反方完全不這樣想,縱使當下聽證無法定拘束力,但仍應辦理。兩者落差焦點何在呢?絕非只是願不願花功夫意辦個「僅供參考」聽證會表面說法,根源還是在於雙方缺乏「信任」。