80年代台灣電影分為兩條平行線,以朱延平為主的商業電影和台灣新電影,各闖一片天、為藝術抗爭

朱延平一生處事圓滑,沒得罪過什麼人,18歲考上東吳外文系夜間部,大一新生報到沒幾天,就被學校隔壁中影片場的工作人員找去當臨演,從此踏入電影圈。

他運氣好又聰明,大三那年嘗試編劇,初試啼聲的作品《錯誤的第一步》,就得到當時還是電影圈重要指標的第25屆亞太影展「最富倫理道德價值意義編劇獎」,卻也是至今他拍過100多部電影裡,唯一的一座創作獎項。

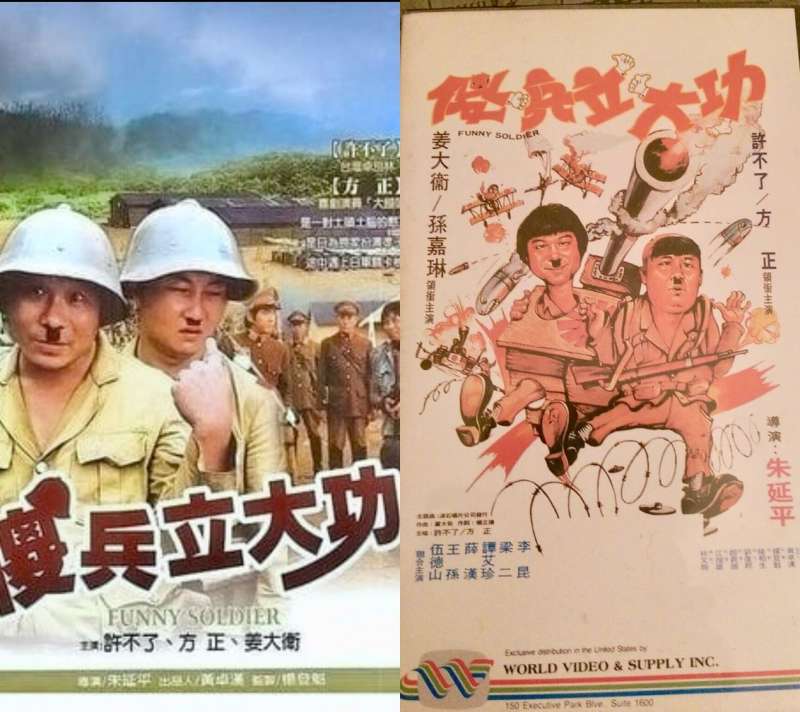

大五時,朱延平首次執導筒拍《小丑》,就造成一股「許不了旋風」。無論是黑、白兩道,看到能賺錢的地方,自然便靠了過去,80年代電影圈幾乎被黑道給把持,許不了成了黑道眼中的搖錢樹,他們用毒品控制他,好讓他有更多時間賺錢。

朱延平的電影捧紅了許不了,他拍的電影也成了票房保證,甚至被封為喜劇大導演。但也有人認為朱延平是「為五斗米折腰」,然而,朱延平可能也是身不由己。在黑道介入電影的年代,朱延平長達18年被「大哥」押著拍電影,時常有「兄弟」找他「談話」,「一進去就看到一把槍放在桌上,另一隻手在塞子彈。」這種情況,朱延平也只能摸摸鼻子,不彎腰也不行。

唯獨1990年,《異域》要上演前一天,朱延平終於把腰桿挺直了!

和柏楊聯手打敗新聞局

1990年,已經是台灣解嚴後的3年,當時雖然解除許多禁令,但整體社會解放的氛圍還沒沸騰,多數還在觀望中,戒嚴時期的陰影還餘波盪漾。早一年1989年導演侯孝賢的《悲情城市》,反映出台灣歷史爭議的「二二八事件」,如果不是在威尼斯影展得到最佳影片「金獅獎」而沒有被禁演,難保不會受到跟《異域》同樣要求刪減內容的情況。

「我拍過很多爛片,有一陣子自己也很埋怨啊!但《異域》是我最喜歡的作品。」快滿68歲的朱延平,講起話來條理分明、節奏快速,談及過往的「黑歷史」倒是毫不避諱,說的爽快。

因為他拍的都是喜劇,「對戒嚴沒什麼感覺,不行我就改」,反倒是為了這部最得意的作品,朱延平一反常態,先是說服電影公司讓他拍《大頭兵》、《大頭兵出擊》2部「胡鬧」的賣座片,才換得一部改編自柏楊寫的《異域》。

不過《異域》因爲批評國民黨「冷漠」、「在台灣吃香喝辣,遺留孤軍在泰緬邊界奮戰」,電影當時送新聞局電檢處審查,還被要求修剪21刀,朱延平在解嚴後,竟然第一次嚐到戒嚴的威力。

還好,新聞局的蠻橫做法,聽在原著「柏老」柏楊耳裡很不是滋味,立刻號召藝文界友人在報章媒體發表評論批評,用輿論影響新聞局,也壯大朱延平聲勢,讓他有靠山,他這次選擇挺好腰桿子,直接跟新聞局「來硬的」,「一刀都不能剪」。

通俗和高雅之間

解嚴後的台灣社會,如同資深影評人黃建業所說,「像是用拳頭打木板」,隨處打都能打破一個禁忌。尤其在80年代前後,經濟起飛,台灣錢淹腳目,能追求的事情變多了,「大家都在等待新文化的出現。」朱延平不例外,其他想拍信念的導演,更是試圖衝撞規則。

從80年代開始,台灣電影分為兩條平行線,一條是以朱延平為主的商業電影,另一條則是小野、吳念真、侯孝賢、楊德昌等人發起的台灣新電影,走的是藝術電影風格。

這兩條路線,當時各自拍了100多部片,只不過商業電影100多部「扣打」(quota),全都算在朱延平一人身上,他帶點自豪的語氣說,「商業電影都是我一個人在做,因為沒有第二人在拍,一年拍7、8部」,他也是80年代,唯一可以跟港片對抗的台灣商業片。

朱延平的電影雖然產量大,但影響台灣電影發展的卻是台灣新電影。這點朱延平倒是有些憤憤不平,「大家都覺得商業電影不入流,那時候誰沒看過《七匹狼》、《新烏龍院》,能創造大家有擁有共同的回憶,就是文化。」

通俗與高雅之間,總是存在著一條隱形線,誰都難以界定哪一個比較「文化」。不過朱延平拍喜劇居多,碰觸的政治、社會議題少,而台灣新電影,在解嚴前就已經逐步把鏡頭轉向民眾生活、剖析真實社會現象,拍攝有別於中國文化的記憶,採用台灣文學創作,凝聚台灣人向心力。

多元性在80年代就被開發

「80年代容許每一個嘗試和實驗,每一個衝撞都有一定的成果,台灣現在的多元性,在80年代就已經被開發。」出生香港、中學畢業後來台灣唸大學的黃建業,雖然就此定居台灣,但他總是用旁觀者的角度在看這個社會的變化。

黃建業認為,80年代台灣人突然變得有錢,社會上冒出許多暴發戶,但同時也有一批中產階級追求藝術、美學生活上的提升,像是楊德昌的《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》等,「可以看到他不斷挖掘台北人在有錢後的倫理狀況,探討比金錢更重要的美與善的追求。」

有別於朱延平一人獨霸商業電影,走上台灣新電影道路的50位導演們,1986年11月6日在楊德昌家中聚會時,共同發表了「台灣電影宣言」,表達對當時的電影政策、大眾傳媒和影評體系提出強烈的質疑,1987年1月底在《中國時報》人間副刊、《文星月刊》和香港《電影雙週刊》刊登,被稱為「民國76年台灣電影宣言」。

見證這場歷史的黃建業,回想當時在還沒解嚴前草擬這份宣言,「其實一點都不勇敢,只是有那麼多人團結在一起壯膽。」黃建業說,那時大家聚在楊德昌家瞎聊天,「每次看完金馬獎就開始罵,覺得獎項不公平,」比如說《童年往事》入圍7項,侯孝賢竟然沒有得到最佳導演,「覺得評審口味太保守!」

時間拉回到30年後的今天,熱愛電影的文青們,一樣每回在金馬獎頒獎結束後,幹譙評審不公、把獎項當豬肉在分。只是30年多前的文青得聚在家裡罵,30年多後的文青,想罵不怕沒管道,社群網站、媒體投書,只要不涉及人身攻擊,自媒體時代說得有理,不怕沒觀眾聽。

開放外國電影 台灣進入黑暗期

2018年的文青,資訊量多到爆炸,不知道要怎麼選擇;1988年的文青,對知識有所渴求,藝術電影能填補的自由想像,遠不及能直接上街頭抗爭來得快,民眾減少上電影院的次數,增加了上街頭搖旗吶喊、亦或者是到證交所看數字的變化。

1988年6月到8月,台灣股市每個月連續飆漲1000點,投資人瘋狂到每天開香檳慶祝,1989年6月股市突破萬點,然而經濟起飛,數字卻沒反應在台灣電影票房上。原因出在1989年,台灣政府為因應加入WTO的新環境,決定對外國電影採取開放措施,卻也是台灣電影逐年下滑的開始。

面對WTO,韓國影人大規模遊行示威,不少男性影人甚至剃光頭靜坐,被世界輿論高度關注,示威結果是韓國政府維持148天國產電影配額比例,成為韓國影壇的代表性運動。

反觀台灣,當時政府沒做到保護台灣電影的工作,好萊塢電影無條件地、無限制地席捲台灣,從1996年起,國片每年產量僅15至20部,票房市占率僅為1%到2%。黃建業認為,台灣電影票房沒有跟著經濟起飛,跟文化價值有關,「社會上已經產生新的文化價值觀,但電影沒有跟上,票房就會失利,大家寧可看外片。」

2000年後,台灣的國產電影偶有佳作,但面對好萊塢電影,國片整體上處於弱勢,這也讓黑道無法在電影圈分得一杯羹,黑手逐漸退出影視圈。

提到影響台灣電影產業落馬的關鍵時刻,朱延平氣呼呼地說,當時有記者問那時的電影處長,「開放好萊塢電影,對台灣電影影響大不大?」處長回:「應該不大,因為台灣電影已經不是很好了。」聽到這樣的回答,朱延平更怒了,「至少我的很好啊!」