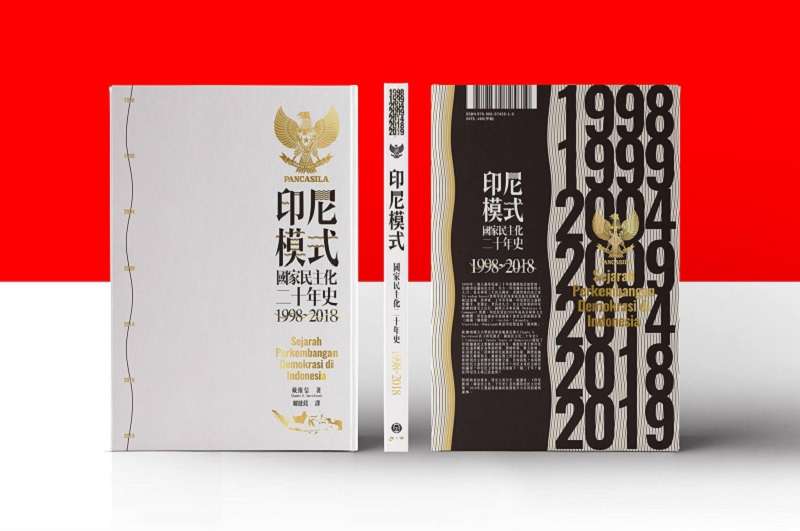

《印尼模式:國家民主化二十年史》(Indonesia: Twenty Years of Democracy) 這本小書主要是寫給一般大眾,以及對印尼有基本認識想更深入了解印尼的讀者,多於熟識印尼歷史與發展的專家。可以說,這本小書適合對區域乃至世界政治有興趣的人仕從政與公共政策決策者大學本科生與研究生閱讀。本書要旨,是分析自二十年前長期執政威權政治強人蘇哈托的統治被推翻之後,印尼民主路有何成敗得失。更具體地說,本書將會嘗試解答以下問題:印尼仍在發展的民主政體有何優勝之處、有何弱點?為何對印尼民主進程的評價毀譽參半?印尼未來民主路有何前景?印尼民主發展能否迎接下一個二十年?還是印尼民主路已近盡頭?

對於這些問題,不同人也許會有不同答案。本書會指出,我們其實能以不同標準評斷印尼民主發展二十年經驗之優劣。例如,印尼政治觀察者可樂觀地說,印尼即使面對種種挑戰,國家民主發展仍然令人感到意外地充滿韌性與活力。這裡所指的挑戰來源,包括國家歷經威權管治洗禮數十年後的殘餘影響、國家發展程度不高、國家歷來對確立法治與尊重人權之輕視等。

關於2019 年印尼總統大選

在2019 年4月,印尼將會舉行第四次總統直選。從政治學角度看,這其實意味印尼民主體制已變得穩固、倒退重回至威權政治模式的機會甚微。2019 年的總統選舉看似在重演2014年總統大選戲碼,競選對壘的,同樣是佐科威(Joko“Jokowi”Widodo) 與普羅博沃(Prabowo Subianto)。佐科威最終在2014年總統大選勝選,普羅博沃則是蘇哈托治下「新秩序」時代的前軍方將領,且也是蘇哈托的前女婿。但今年四月的印尼總統大選確與往屆不同。首先,今年總統與立法機構選舉首次在同日舉行,背後的一個重要原因,是兩場選舉在不同日子舉行的成本甚鉅。如今兩場選舉於同日舉行,意味總統大選會對立法機構選舉選情影響深遠,這與以往情況大不相同。

(相關報導:

「印尼歐巴馬」光環消失?LGBT權益倒退、異議分子被捕、宗教氛圍緊繃……「人權觀察」批評:佐科威總統並未盡力改善印尼民主

|

更多文章

)

今天年1月印尼總統候選人電視辯論,由左至右為安明、佐科威、普拉波沃、桑迪阿加。(資料照,AP)

第二個不同之處,在於佐科威與普羅博沃的政治立場分野,已不及2014年大選時清晰。在2014年,佐科威以前梭羅市(位於爪哇島的中小型城市,Solo)市長、首都雅加達省省長身份參選,以捍衛國家世俗發展路線、民主、人權、自上以下發展模式姿態示人。五年前的普羅博沃,則有銳意恢復過去暴烈威權統治、支持力圖成為主流的激進伊斯蘭國族主義的形象。但在四年總統任期內,佐科威似乎對人權議題興趣不大,他的國家發展計劃著重由技術官僚自上而下操作,他在今屆總統大選的競選副手是伊斯蘭神職人員、與普羅博沃一樣同樣支持相對激進的伊斯蘭主義。與此同時,普羅博沃在2019年的競選立場變得相對溫和。有別於2014年競選策略,普羅博沃不再強調印尼國家文化與他所指的「西式民主」不相容。在此形勢下,除為爭取權力與財富外,這屆大選的競爭意義其實並不清晰。儘管按民調結果,佐科威民望仍然領先,但可以預見,這會是一場戰況激烈的總統大選,與2014年並無大分別。

關於印尼民主進程表現的正反解讀

觀察印尼民主進程,不能只聚焦於國家層面政治、但忽略地方政治。將於4 月17 日舉行的的印尼總統與立法機構選舉,固然會決定印尼未來民主路的走向,但那只屬國家層面政治。我們不應忘記,印尼至今已舉行過千場地方選舉。印尼是一個島國,擁有住民的島嶼達八千個,島嶼延綿近三千公里,於當中,省長、縣長、市長等地方行政職位都由選舉產生,大部份印尼地方選舉都能以自由與公平方式進行。成立於2003年的印尼憲法法院有助解決選舉爭議,選舉衝突因而無需再以社會與政治暴力事件告終。有些印尼政治觀察者形容,印尼在過去二十年猶如在歡度民主嘉年華(pesta demokrasi)。可以說,從制度角度看,印尼民主政體的表現理應得到肯定。

當政府無法解決國內經濟、示威等問題,就算民主選舉能順利舉行,這終究意義不大。(資料照,圖/ chia wei@flickr)

但對一眾民主支持者來說,民主治理的精髓理應不只限於制度規程,歸根究底,他們支持的,並非有形無實的民主。若然人民被賦予的權利與自由最終淪為空言、學童因窮困而無法得到具質素的學校教育、國內某些族群或宗教信徒遭受種種壓迫,那麼,就算民主選舉能順利舉行,這終究意義不大。從這點看,論者其實可以嚴加批判後蘇哈托時代的印尼民主進程。後蘇哈托時代始自1998年5月。面對國家經濟崩潰、學生示威、軍方與政治精英內部分裂、美國支持不再等壓力,當時在位已久的印尼政治強人蘇哈托被迫辭任總統一職繼而下台。

論者可從幾點批評印尼的民主進程。第一點,是在民主化時期,威權時代留下的政治精英仍能按自身利益影響選舉規則之制訂從而主導選舉政治。當然,少數大政黨的支持者會說,這種對印尼選舉系統的操控其實有助印尼民主發展,理由是政黨數目愈少,民主體制運作與立法工作便會變得更有效率。再者,政黨數目減少,也意味政治競爭程度降底、政黨對國家裙帶關係的需索會隨之而降。第二點,是印尼法治環境仍然不成熟。在印尼大城市之外,暴力與威迫仍然是解決紛爭的主要方式。大多數印尼民眾理應能夠享有的權利都不受保障。例如,司法機關往往不能扮演中立第三方仲裁者角色、充份保障印尼民眾的政治權利與產權。產權保障問題往往牽涉地方掌權人士的利益。印尼警方與司法機關同樣欠缺威望。警方被視為最不受公眾信任的國家政府部門之一。

(相關報導:

「印尼歐巴馬」光環消失?LGBT權益倒退、異議分子被捕、宗教氛圍緊繃……「人權觀察」批評:佐科威總統並未盡力改善印尼民主

|

更多文章

)

即使國家經濟發展表現不俗,政府的扶貧工作進度仍然甚微。這其實也是說,印尼貧富差距問題在變得嚴重,其政治影響之一,是身份政治冒起、且愈演愈烈,當中最值得注意的一環,是保守穆斯林的政治能量日漸增強。儘管認為民主體制有違神的旨意的信徒仍佔少數,但人數在增加。此外,印尼商界、官僚部門、政黨之間的貪腐問題同樣令人擔心,因為貪腐問題已在危害國家經濟與民主發展。儘管有別於泰國或菲律賓,印尼軍方仍未策動政變,但自印尼民主初期轉居幕後低調行事之後,印尼軍方的政治影響力有增無減。說到底,與普羅博沃一樣,印尼首位民選總統、在2004年成功連任的尤多約諾(Susilo Bambang Yudhoyono, SBY),同樣是前軍方將領。軍方會否透過民主方式重新得到政治力量,是值得注意之事。

比較印尼與台灣的民主進程

除了上述樂觀與悲觀兩種觀點之外,要評斷印尼相當雜亂無章的民主進程,其實還有其他分析進路。例如,《印尼模式》就是嘗試從比較角度書寫印尼國家民主化二十年史。不過,《印尼模式》所參照的案例,主要是包括馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國在內的東南亞國家情況。現在《印尼模式》中文版於台灣推出,我一方面感謝台灣季風帶文化翻譯拙作,另一方面也會在這篇新序的餘下部份,嘗試從台灣視角回顧印尼民主化歷程之經驗。

我們可先從台灣與印尼相當明顯的差異說起。最為突出的台印差異,是兩地發展程度不一,台灣遠比印尼富裕,前者的人均國內生產總值六倍高於印尼數字。事實上,在1980年代末、台灣開始民主化之時,當時的台灣人均國內生產總值也已兩倍高於印尼。這些數字意味甚麼?解讀之一,是當時相對富裕的台灣,其實或可更早開始啟動民主進程。不能否認的一點,是當時台灣相當理想的經濟表現,實際上是受惠於國民政府對出口導向工業化(export-oriented industrialization, EOI)策略的重視。台灣的本土市場相對細小、缺乏天然資源、官僚系統強有力、政府之中有影響力的技術官僚都曾在美國受訓等,都是令當時台灣步向出口導向工業化經濟發展模式的推因。當時台灣頗為接受美國發展觀,故此重視本土與國際間的貿易網絡聯繫。

中小企業發展是支撐台灣經濟的重要支柱,印尼雖政府相對軟弱,但民主進程仍能被啟動。(資料照,pashminu@pixabay)

台灣發展故事不能被忽略的另一部份,是政府主導經濟發展為台灣具創新力的中小企提供了肥沃的土壤。相較而言,印尼往出口導向工業化經濟發展模式之路更為顛簸,背後原因包括印尼擁有龐大本土市場與豐富天然資源、政府相對軟弱無力、官僚國族意識更強與更重保護主義等,印尼國家經濟增長因而受壓抑。但印尼民主化案例卻說明了一點:即使地方發展程度較低,民主進程仍能被啟動。這一點對台灣乃至世界上各處仍在力爭民主、抗拒暴政與不公義之地都應有啟示。

台灣與印尼民主發展的另一明顯差異,是台印的人口族群結構不同,台灣族群結構的複雜程度不如印尼。儘管台灣不如外界錯誤印象般由單一族群組成,但印尼的族群多元程度遠高於台灣。印尼族群多元為其民主進程製造了不少難題——不同族群向政府提出要求,令政府難以從整體利益角度思考管治、繼而有偏袒於某些族群之嫌,政策制訂最終變得混亂與隨意。對此問題,印尼的解決方法之一,是規定政黨在全國設置黨部、以全國型政黨為定位,同時嚴格限制地方政黨的發展( 曾出現政治動盪的亞齊省除外),目的是為避免出現政治分裂與分離主義問題。印尼另一個對應方法,是向各區域與地方政府下放重要的行政與財政權力。後蘇哈托時代的分權進程,令很多族群組織得以有機會分享地方權力,這些族群組織因而能夠透過各種政治裙帶關係與國家合約分沾國家龐大資源。這種分權安排也許會令貪腐問題變得嚴重、妨礙國家經濟增長,但卻為各族群組織擁護民主政制提供了重要誘因。對民主支持者來說,這是值得付出的成本;對經濟學者而言,這並非令人樂見的事。

(相關報導:

「印尼歐巴馬」光環消失?LGBT權益倒退、異議分子被捕、宗教氛圍緊繃……「人權觀察」批評:佐科威總統並未盡力改善印尼民主

|

更多文章

)

談及印尼族群政治,不能不提印尼華人社會的處境,台灣與其他華人社會應會對此課題感興趣。印尼華人數量只佔全國人口2-3%(這個數字其實也不乏爭議),但其影響力遠超於此。不少人會認為,印尼華人在過去與現在不合比例的影響力,源於他們的經濟力量。的確,印尼不少首屈一指的大集團都由華人擁有,這與印尼國家歷史有關。於荷殖時代、特別是在十九世紀初,荷蘭殖民政府扶植華人、方便他們積累財富,以此作為殖民管治的權宜之計。殖民管治者的盤算是,協助華人少數族群致富,既可增加政府稅收,亦可預防華人成為殖民管治之患。一旦印尼土著變得富有,情況卻會大不相同——他們將有別於華人,會動員危及荷蘭殖民管治。事實上,增強荷蘭殖民控制力度、令華人變得富有、令印尼土著處於貧困狀態,是荷蘭人維持殖民管治超過一世紀的成功方程式。

印尼族群之間至今依舊存在種族主義色彩敵意,圖為印尼華人進行傳統的中元節祭典。(資料照,AP)

荷蘭人分而治之的殖民遺害至今仍未被消除,印尼族群之間的互信與團結因而受削弱。印尼華人仍然需要面對印尼社會不乏種族主義色彩的敵意,他們被視為主導國家經濟、控制非由國家管理的重要經濟環節( 例如石油與天然氣)的一群。煽動反華人情緒的印尼人其實忘記了印尼華人對印尼建國進程的貢獻。事實上,在二十世紀初,華人作家都以仍在萌芽的新興國族語言印尼語(Bahasa Indonesia)書寫。這些華人的印尼語書寫,令印尼語的應用變得成熟。換句話說,在華人的書寫協助下,印尼語始能演化成為現代語言、令人動容的國族意識與革命語言的載體,今天印尼語更是國民與同意識的重要支柱。在二戰之後的反荷殖革命,華人也有犧牲奉獻。很多從事貿易的華人從外地走私包括糧食、醫護用品、武器在內的必需品以協助印尼人對抗由荷蘭人領導的軍事行動。若然沒有華人的協助,印尼人便將難以戰勝荷蘭人、他們往後與荷蘭人談判時便難有優勢,印尼獨立或會因而無從談起。印尼獨立之後,一群華人律師奮力爭取印尼公民權利受國家憲法保障。儘管憲法主義與法治並非印尼政治傳統,但這些華人的維權努力都不應被抹殺、至今仍有影響。這些印尼華人律師更甚至曾代表華人之外的少數族群捍衛權益、力阻政府濫權與反對族群歧視,葉添興(Yap Thiam Hien)是當中的重要代表人物。

不過,印尼的政治現實是,道理往往取決於權力與力量。發生於1998 年5月、被稱為「黑色五月暴動」、令蘇哈托在同月下台的印尼排華潮便是絕佳例子。在這段混亂時期,雅加達的印尼華人被襲、他們的財產被破壞。暴動之後,印尼華人地位曾有改善,但至近年,情況再次逆轉。在2016年年底與2017年年初,激進伊斯蘭組織在繁囂的國家首都與政經中心雅加達舉行大型示威,反對華人鍾萬學(Ahok) 成為雅加達省長。 其中一場示威為印尼歷史上規模最大,參與者超過一百萬人。這些示威最終令鍾萬學在雅加達省省長選舉落敗(他在首輪選舉得票最多,但所得票數不足以令他免除第二輪選舉競爭)。

上文提到,我們可從樂觀與悲觀角度評斷印尼民主進程。樂觀論者仍然可以說,印尼華人鍾萬學幾乎當選成為雅加達省省長,證明印尼華人社會已獲得更多尊重,印尼民主進程已向前邁進重要一步,原因是在蘇哈托治下、「新秩序」時代數十年間,印尼華人曾被嚴重歧視,華人甚少能夠得到政府官職 ,況且在2016年年底與2017年年初大型示威爆發期間,印尼華人也沒有遭受群眾襲擊,這同樣與威權時代狀況有別。與此同時,也有愈來愈多華人以主流政黨成員身份被選為地方議會代議士,在華人人口集中的西加里曼丹省(West Kalimantan)、北蘇門答臘省(NorthSumatra)、廖內群島(Riau Archipelago)的主要城市與雅加達,情況更是如此。

(相關報導:

「印尼歐巴馬」光環消失?LGBT權益倒退、異議分子被捕、宗教氛圍緊繃……「人權觀察」批評:佐科威總統並未盡力改善印尼民主

|

更多文章

)

但是,悲觀論者也會說,反鍾萬學的示威重新令人意識到,即使在當下印尼民主社會之中,華人仍受歧視。鍾萬學的政治崛起也許是來得太快。現任總統佐科威以雅加達省省長之位作為政治仕途跳板,這自然會令鍾萬學的政敵懷疑他會否以同一路徑成為印尼的新國家領袖。無論如何,可以說,反鍾萬學示威、鍾萬學因褻瀆宗教控罪而被判入獄兩年(鍾萬學已被提早數月釋放)之事件,已令印尼族群關係開倒車。事件反映,在印尼民主政治中,公眾仍可公開高調反對印尼華人,從政者可藉此嬴取勝利。這種趨勢令人不安。鍾萬學事件既容許激進穆斯林展示他們的動員能力,亦令他們相信,未來他們同樣可以種族主義與不民主手段應對他們眼中的政治威脅。事實上,這些激進穆斯林對民主政治的支持度引人懷疑。說到底,壞先例一開,印尼民主前景不免堪虞。

至此,我們或會認為,相較台灣,印尼的民主發展足跡看似更令人印象深刻,原因是在發展路途之中,印尼需要克服的經濟發展與族群結構挑戰比台灣多。不過,當我們討論台灣與印尼民主進程的第三個分別時,便會發現,台灣的民主路其實不如想像般平平無奇。這裡所指的第三個分別,在於台灣內政與外交受中國因素影響,印尼不曾需要面對類似的外部壓力。事實上,在印尼歷史中、荷蘭人於十七世紀到來之前,印尼(需要補充的是,直到二十世紀,「印尼」稱號才開始流行)未曾長期遭受外來侵略。這多少解釋了何以蘇丹與其他君主各自擁有領地、領地內族群相對單一(爪哇人勢力圈便是例子)。由於外部壓力欠奉,各地民眾自然缺乏團結意識,要構建共同體自然不易。直到荷殖時代,印尼共同體才開始成形,但成形過程也相當漫長。

是以從印尼角度看,台灣民主歷程其實同樣不平凡。 國家安全往往能成為阻礙民主化的因素。民主支持者或會為民主衍生分歧感到悔疚,因為選舉造成的分裂,確會削弱處於外來威脅之下必要的本土共同體意識、團結度與堅定意志。相對而言,印尼鄰國所能帶來的威脅,明顯不及台灣鄰國。亦因此,更具生存壓力的台灣的政府較印尼強而有力。當然,這不足以解釋為何台灣能夠擁有相當穩固的民主政體,這一點只能說明何以台灣民 主進程沒有更早展開。

最後,我想分享更多有關台灣與印尼民主進程常見特徵的觀察,以此為這篇新序作結。台灣與印尼兩地顯然都享有相當程度的媒體自由,兩地自由公民社會得以被孕育,兩地亦曾產生女總統,這些都是民主體制健康發展應有的徵兆。但我特別想指出的是,兩地的民主發展,其實都具有混戰式(rough and tumble) 民主政體的特徵,這點甚少受注意。台灣與印尼的選舉其實並不太能夠反映真正民意,執政黨也不完全能夠控制政府。

民主體制操作可被概分為兩種情況:第一種情況,是選舉制度對執政黨相對有利,反對黨較難從中取得優勢,新加坡、南韓、馬來西亞(至少在2018年馬來西亞歷史性地出現首次政黨輪替之前皆是如此)都是例子。另一種情況,則是地方領袖利用人脈關係賄選的現象盛行,群眾往往被動員支持某些特定候選人,例子見於菲律賓與日本(至少在1990年代選舉制度改革之前情況如此)。菲律賓甚至有極為嚴重的選舉暴力問題,競選之中往往會有支持者或反對黨候選人被殺。

台灣與印尼的民主發展介乎於兩種情況之間。過去兩地選舉都曾受操控。在印尼後蘇哈托時代,政治精英已曾多次修改有關選舉的法例,這些修改令有改革之志的候選人處於劣勢。於台灣,政權亦曾長期著重經營政治裙帶關係,更為學術的說法,是長期奉行侍從主義(clientelism)。隨時間推演,政府改以包括政黨相關法規等法律方式規管選舉。但在鄉郊地區,以個人人脈動員仍然是常見的競選方式。