這兩天社群媒體上沸沸揚揚的討論話題之一是新生代模特兒楊又穎的自殺新聞,根據報導,楊又穎選擇輕生,可能是因為受到臉書粉絲團「靠北部落客」(目前呈現關閉狀態)上網友們的霸凌。

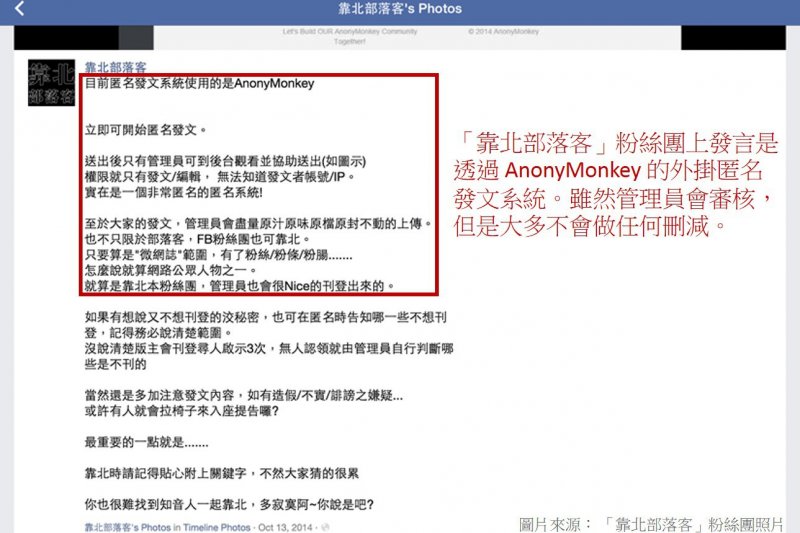

和一般臉書粉絲專頁不一樣的是,在多數「靠北系列」頁面上發言是透過 AnonyMonkey 的外掛匿名發言系統,而非直接以臉書帳號留言。當網友在AnonyMonkey 平台上匿名發表評論後,「靠北系列」的頁面管理者將會收到通知,在核可發文內容後,管理者會授權 AnonyMonkey 讓其將民眾評論發表在粉絲專頁。因此,我們在「靠北系列」上看到的網路發言全部都是代碼而非真名。

在整起事件中有非常多值得探討的層面,包括媒體及部分觀眾嗜血心態、臉書對於霸凌言論的審核機制,以及公眾人物面對負面評論的應對等,但其中非常值得關注的現象是網路上不負責任的辱罵言論與「匿名發言」的關係,而這也是網路文化發展中傳播學者們長期關注的一個議題。

網路的發展與普及為社會帶來更多民主的可能性,網路世代下隨之崛起的社群平台像是部落格和臉書,給了民眾在傳統新聞媒體外獲取資訊的多元管道[1],也讓民眾有更多機會和其他公民討論和溝通公共議題,增進對不同議題的了解與參與[2],賦予民眾更多「享受」與「實踐」民主的機會。然而學者們也指出,民眾和社會要從這些討論中獲益,很重要的一個前提是這些討論需要是理性且尊重其他對話者,而非充滿攻擊性言論和謾罵。

常見的不文明發言

只是現今社會上常見的線上討論,雖然大多數仍是平和的意見交換或是理性溝通,但是仍然無法避免部分發言仍是以「不文明」的形式存在。常見的不文明發言有幾種形式,包括

指名道姓的謾罵(name-calling):針對特定人士或團體使用詆毀字眼毀謗或中傷(aspersion):負面攻擊特定想法或提議指控別人說謊(lying):暗示或直接表明別人的發言是不誠實的粗話(vulgarity):使用在專業場合中不會被允許的粗俗字句貶義發言(pejorative of speech):使用詆毀字句來貶低別人的溝通行為

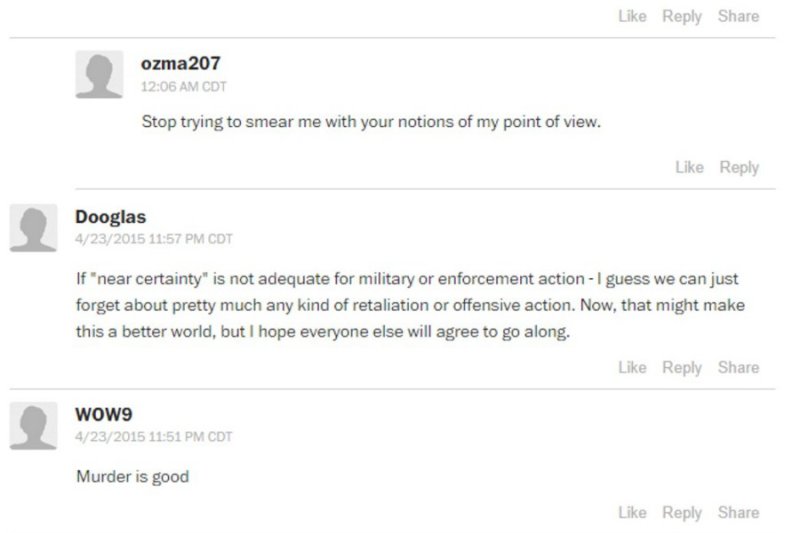

包括網路「新聞網站」在內,下方也會充斥著不理性且粗暴的留言。傳播學者研究美國一份地方報紙的線上新聞網站留言,研究資料包括 3 週內超過 3 百篇的新聞報導,以及下方來自 1 千名讀者超過 6 千則的留言。結果發現,大約兩成的留言都具有某種前述的粗魯發言,而指名道姓的謾罵則最為常見,將近一成五的留言中都可以看到以此形式存在的發言。

此外進一步分析這些留言,可以發現越頻繁在網路上發言的讀者,進行不文明留言的機率則越低;而只留言過一次的讀者,將有統計上顯著的更高機率會發表粗魯言論。除了和讀者留言頻率相關外,粗魯的網路留言也更容易伴隨「硬」新聞(像是政治、法律、經濟和外交等議題)出現,有關健康、生活型態和科技類新聞報導,則出現負面留言的頻率則較低(唯一例外是運動類新聞)。此外,不文明留言也和新聞中引用的名人言論相關。像是引用歐巴馬發言的新聞,招來攻擊性留言的機率則明顯較高。

另外,如果檢視留言所伴隨的贊成(豎起拇指;thumbs up)和反對(thumbs down)的數目,平均來說,攻擊性留言和文明留言獲得贊成的機率非常接近,但是攻擊性留言被其他用戶反對的比例比文明留言來得高。

網路攻擊言論的負面影響:態度極化

而不文明線上發言的負面影響,其實比大部分民眾所想像的來得更為廣泛。除了像這次悲劇中,網路攻擊言論嚴重影響公眾人物精神狀態,甚至造成不可挽回的後果,網路上的負面言論也被發現會極化民眾態度,改變民眾對新聞報導的理解。

研究指出,如果將實驗對象分成兩組,兩組都先閱讀一篇中立的爭議科學新聞報導,然而一組看到的是文明的留言,另一組則是有髒話或是辱罵性(像是白癡之類的字眼)的評論,看到具有攻擊性言論且本來就偏向不支持該議題的受試者,他們和看到理性留言的受試者們相比,更容易認為該爭議科學是有風險的。換句話說,接收到粗魯留言的觀眾,不只會極化他們對議題的態度,同時也會改變他們對中立新聞報導的解讀。而長期受到不理性評論所苦的《大眾科學》(Popular Science)網站,也因為該篇研究而決定將他們的評論功能關閉,避免發生閱讀者扭曲新聞報導的狀況。

匿名發言制雖助長線上言語暴力,但卻提供重要民主價值

值得注意的是,如果是匿名留言,則這些粗魯或不理智的留言比例將會隨之增高。

學者們很久之前就針對身分辨識與負面言論間的關係進行研究,並證實當發言者的身分越容易被指認時,負面言論出現的機率就越低。相似地,當民眾可以以匿名身分在網路上發言時,他們會越不在乎一般社會情境下的社會規範和大眾眼光,因此越容易出現極端、衝動以及社會較難接受的溝通行為。

最新的一篇傳播研究比較美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)網路和臉書上相同新聞下方的留言。《華盛頓郵報》新聞網站下方的留言並未要求民眾以真名留言、具高度匿名性質,而《華盛頓郵報》臉書粉絲團留言則需要用戶直接透過臉書帳戶發言,評論者身分背景可以輕易被辨識。研究發現,雖然是一樣的新聞報導,但是《華盛頓郵報》新聞網站上有更高比例的負面留言,同時也有更多針對其他發言者的攻擊性言論。相較之下,《華盛頓郵報》臉書粉絲專頁留言則比較理性,就算是沒有禮貌的留言也通常不是針對其他發言者,整體來說,臉書留言者比較會用理性的論述來溝通論點,而不會冒犯他人。

而這樣的顯著差異,最主要的原因就是來自於匿名性。當《華盛頓郵報》臉書粉絲專頁上的留言可以輕易追蹤到發言者身分時,發言者會更小心謹慎且採取負責任的態度。就算留言者有滿腔怒火,但是仍會選擇用比較理性的方式表達,而非充斥歧視、威脅或是粗俗的字句。反之,當《華盛頓郵報》新聞網站開放讓讀者不須以真實身分留言時,則粗魯言論的比例就會增高。不過研究者也表示,根據研究,多數的留言都是有禮貌或理性的,且只有大約一成五會直接攻擊討論串中的其他發言者。

雖然眾多研究發現匿名留言會助長粗魯的線上留言,但是學者們也指出匿名發言的重要性以及對社會的貢獻。包括:

*鼓勵參與公眾討論及意見表態,特別是針對爭議性或私人議題。以色列一家報紙編輯表示,當他們的新聞網站開放讓民眾選擇透過臉書帳號或是匿名發言,結果 99% 的民眾都選擇匿名發言。

*避免民眾過度專注在資料來源,而忽略了發言實質內容。

*弱勢族群可以透過匿名發言來表達看法,避免社會排斥和先入為主的指責。

學者們也指出,匿名發言和言論自由之間已發展出緊密關聯,並且持續在民主運動中扮演關鍵的角色。匿名發言不只能更好地鼓勵民眾表達,也能夠幫助民眾獲得更多資訊和觀點。

管制匿名留言:Yes or No?

考量匿名留言的潛在問題與無可替代的民主價值後,匿名發言系統是否該被禁止或是被管制,成了極具爭議性的討論話題。

實名制或是透過臉書帳號登入留言

認為匿名留言嚴重威脅網路言論品質,且造就粗魯及不理性的發言的一方,選擇透過要求讀者以真實身分留言。以新聞媒體網站為例,根據《世界報紙與新聞出版協會》(World Association of Newspapers and News Publishers)訪問全球 91 家新聞媒體機構,有 20 家執行嚴格的姓名核實機制,像是要求提供身分證號碼和檢查住址,或是只開放社群媒體帳號登入留言。

由於提供身分證或是住家地址等私人資訊,往往伴隨著資料外洩的資訊安全隱憂,因此新聞出版網站目前最常見的做法是要求留言者透過社群媒體帳號登入發言,其中又以臉書帳號最常被使用。在 2011 年,臉書開放其他網站透過安裝其評論外掛,來要求留言者在網路發言時得先以臉書帳號登入。像是美國《哈芬登郵報》(Huffington Post)在 2013 年時九月就結束網站上的匿名留言制度,改要求留言者透過臉書帳號登入後才可發言。

透過臉書系統登入發言,好處固然是可以降低匿名制所帶來的攻擊型留言,提升整體對話素質,然而卻失去匿名留言的民主價值,包括擴大參與,以及更頻繁且深入的互動。

因此許多新聞網站仍未採取此方式,根據《世界報紙與新聞出版協會》的調查,多數新聞媒體仍開放民眾以匿名帳號發言,訪談的 91 家新聞機構中有 53 家,要求民眾透過電子信箱之類的方式註冊但不會核實姓名,或是開放讓用戶自訂網路暱稱(pseudonymity)留言,另外也有 18 家新聞機構完全不要求留言者以任何形式註冊。

像是美國傳統新聞媒體《紐約時報》(New York Times)雖然要求留言者須先註冊網路帳號登入(來確認留言者是「真人」,且了解所有的留言規範),但只「鼓勵」卻不強制要求讀者用真名留言。同時他們也特別提醒留言者,不要分享完整的電子郵件信箱,避免資安問題。

普遍存在的留言審核機制

雖然多數新聞媒體仍開放匿名留言,但不論匿名留言開放與否,新聞網站普遍會執行留言審核(moderation)。《世界報紙與新聞出版協會》所訪問的新聞機構中,有超過九成都曾事前審核(阻擋不適當留言發表)或是事後刪除留言,平均大約一成的留言會被刪除。而刪除的留言類型往往都具有攻擊性、帶有仇恨字眼、髒話或是垃圾留言。

舉《紐約時報》為例,他們會先審核大部分的留言,確認留言沒有辱罵性用語後才會刊出。而少部分不需要被事前審核的留言則是來自核可的留言者(verified commenter),這些留言者在《紐約時報》網站上有良好的留言紀錄,包括分享高品質留言,以及過往留言很少被拒絕刊出,核可的留言者則是由網站的自動篩選機制所挑出。

而要求用戶透過臉書帳號登入留言的《哈芬登郵報》,他們仍會針對部落格文章的留言進行刊登前審核,並對於新聞報導的留言進行事後審核。而他們的審核標準也清楚地列在網站上,不被允許的留言內容包括具攻擊性發言、離題、粗話、詛咒公眾人物或其他人、歧視言論、廣告、機器人留言、挑釁其他讀者或是網站編輯,以及侵權內容等。

雖然審核留言可以確保留言品質,但是管制言論需要有清楚的管制規章(像是《紐約時報》和《哈芬登郵報》都會清楚列出審核重點),避免留言者反彈或是引起其他用戶疑慮。同時對於留言量大的新聞媒體網站而言,審核留言將會是耗時耗力的工作,甚至無法保證所有的留言都是以一樣公正客觀的方式所核可。因此部分出版商會透過額外支出,將審核留言的工作外包給管制留言的專門機構,由專業團隊來隨時留意留言情況,並做及時處理。根據《世界報紙與新聞出版協會》訪談,採用此方法者多是歐洲的出版機構包括《英國廣播公司》以及《經濟學人》等。

培養網路民主素養是最重要的一步

當然也有更為極端的留言處理方式,像是《大眾科學》新聞網站由於無法負擔審核留言的心力,而選擇直接關閉留言功能,來避免任何網路負面發言 。然而這卻可能是最糟糕的狀況,不只扼殺民眾參與線上討論的機會,同時新聞媒體也失去和讀者互動及交換想法的契機。畢竟多數時候,民眾的理性留言能賦予文章不一樣的觀點,不只給其他讀者思想上的刺激,也給予作者或是編輯寶貴的建議。

當然沒有任何人樂見因為「匿名發言」系統而造成的網路霸凌和攻擊現象,網路上開放的言論自由也不該成為霸凌者的藉口,但是禁止「匿名發言」甚至立法管制網路言論卻也不是最好的解決之道。最重要的其實仍是養成民眾的網路民主素養,學會珍惜網路所帶來的多元民主價值,了解理性言論的價值與重要性,並且在無論匿名與否的狀態下都學會為自己的言論負責任,而不是像部分「靠北系列」網站中的用戶,因為匿名而肆無忌憚地來散播攻擊性言論,辜負了「匿名發言」系統所附加的民主價值,並扭曲了網路言論自由與民主參與的真諦。

*新媒體世代於2015年,由兩個對於新媒體充滿熱情與想像的年輕世代所成立。他們希望藉由新媒體世代網站,讓各領域的工作者能更深入地認識由新媒體架構出的新世界。