在中國,最具權威性的喉舌媒體當屬中共黨報《人民日報》。在密不透風的中國政治中,它被視為是洞察中國政局與政策變化的窗口——當某個特定政治詞匯在一段時期內被反覆提及,相應的政策也會發生變化。

在中國改革開放走向40週年之際,BBC中文從過去40年的《人民日報》中整理出那些曾紅極一時的「口頭禪」,從詞語出現頻率變化帶您回顧中國40年來的政策擺動。

領導人姓名定於一尊

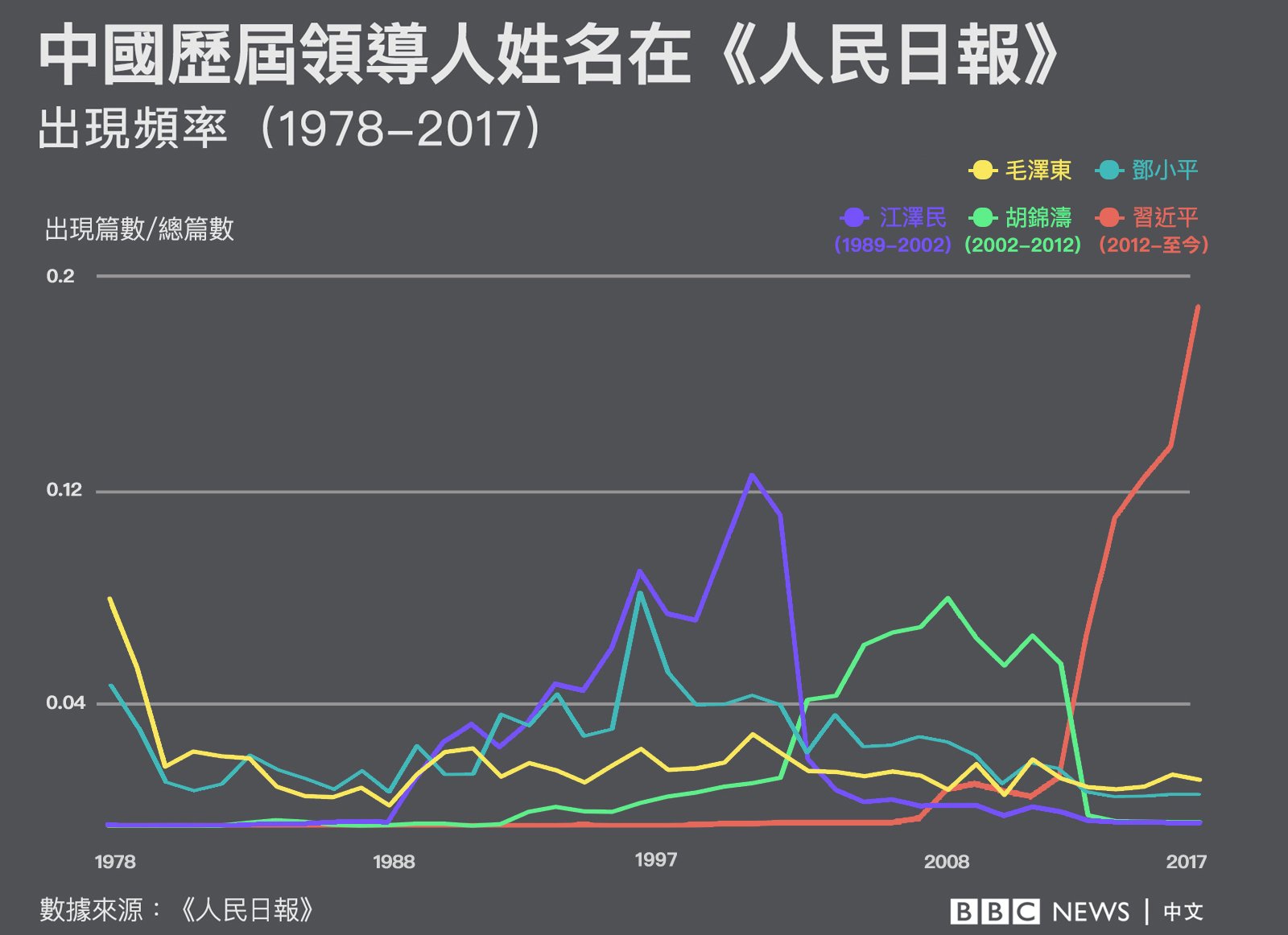

當你打開一份黨報,先映入眼簾的很可能是粗體的領導人姓名,他們可能出席了某次會議,或發表某些講話。顯然,領導人姓名出現的順序、頻率與他的權力和地位息息相關。

1983年,鄧小平在《人民日報》出現次數首次超越毛澤東。那一年,他開始擔任中央軍委主席。1990年卸任後,他很快輸給了繼任者江澤民,但兩年後,當他以普通黨員身份「南下考察」後,他重新成為黨報上的「一號人物」。

這一切,在習近平上台後顯得小巫見大巫。2012年,較為「低調」的胡錦濤將權力交給習近平,後者姓名出現頻率便幾乎直線上升。五年後,習近平獲得「黨的核心」稱號,同一年他被提及的次數已超過江澤和胡錦濤二人峰值之年總和。

在這樣的背景下,領導人的一舉一動都無小事。今年7月30日,《人民日報》頭條標題是短短七個字: 「習近平回到北京」 ,內容僅是講述他參加完金磚國家峰會後回國。

《紐約時報》認為,習近平已成為鄧小平之後最有權勢的統治者,而《福布斯》雜誌也將其評選為2018年世界最具權力人物。

「黨的領導」和「意識形態」左右搖擺

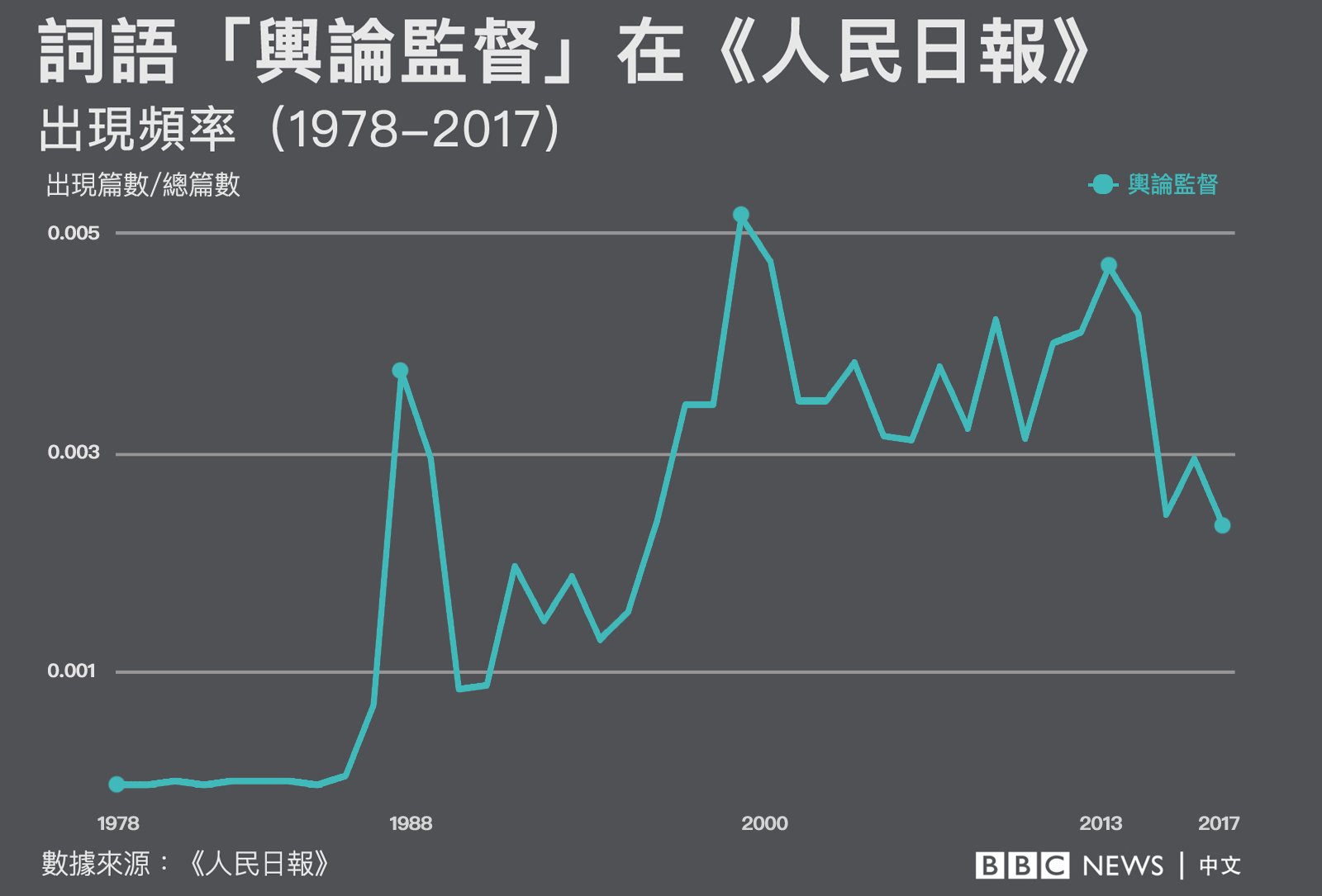

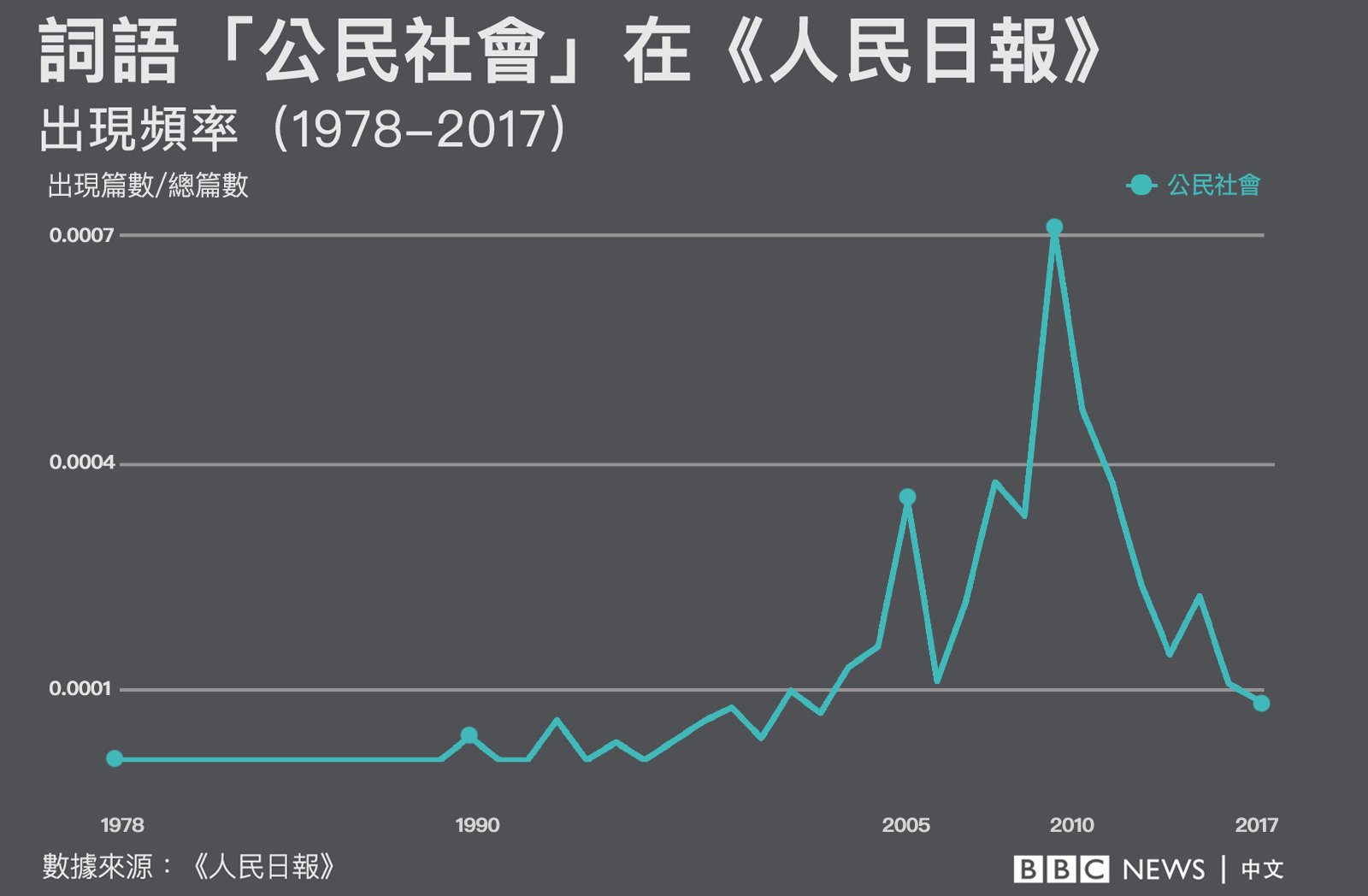

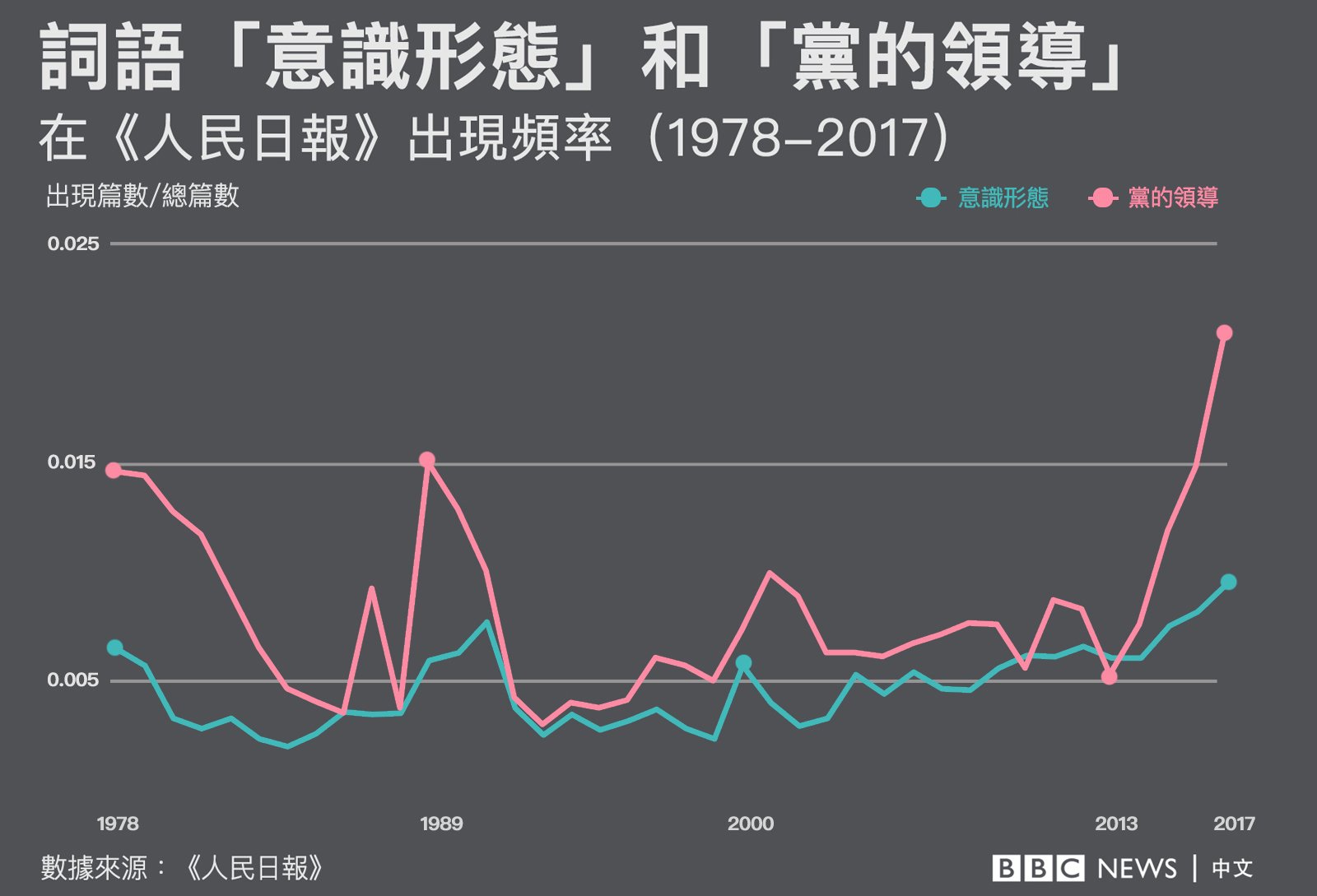

除了領導人的姓名,「黨的領導」和「意識形態」這兩個帶有鮮明政治色彩的詞匯,在改革開放40年歷程中如同指南針探尋著中國政局左右變化的方向。

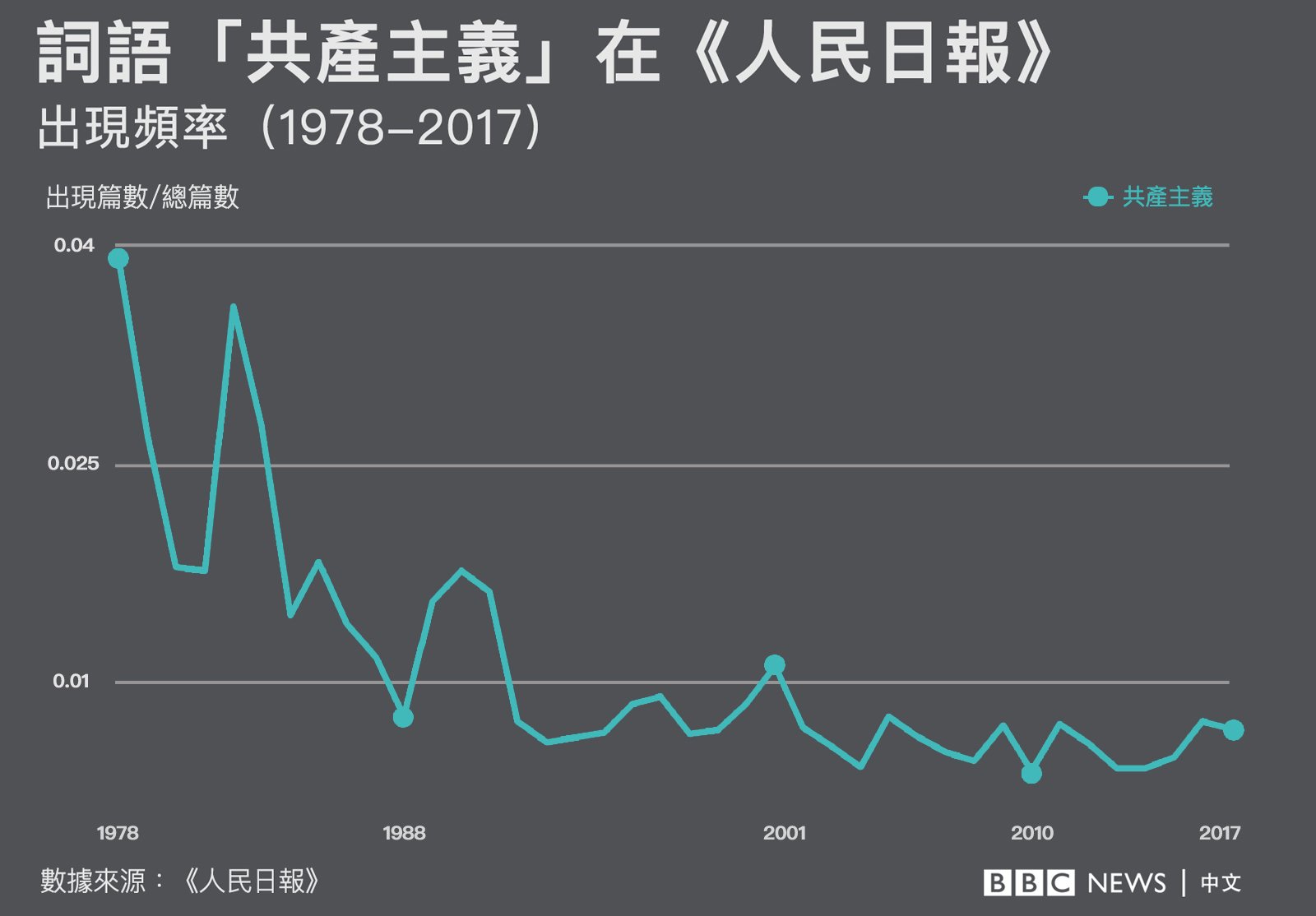

改革開放之初,從文革中走過來的人們放下《毛主席語錄》,「解放思想」成為主流。這段時間,《巴黎聖母院》等西方影片引入中國,思想界空前開放。

但到1987年,在黨內保守派反攻下,一場「反資產階級自由化」運動展開,「黨的領導」被重新重視起來。兩年後的六四事件或許更加讓領導人認定,是意識形態領域出了問題。

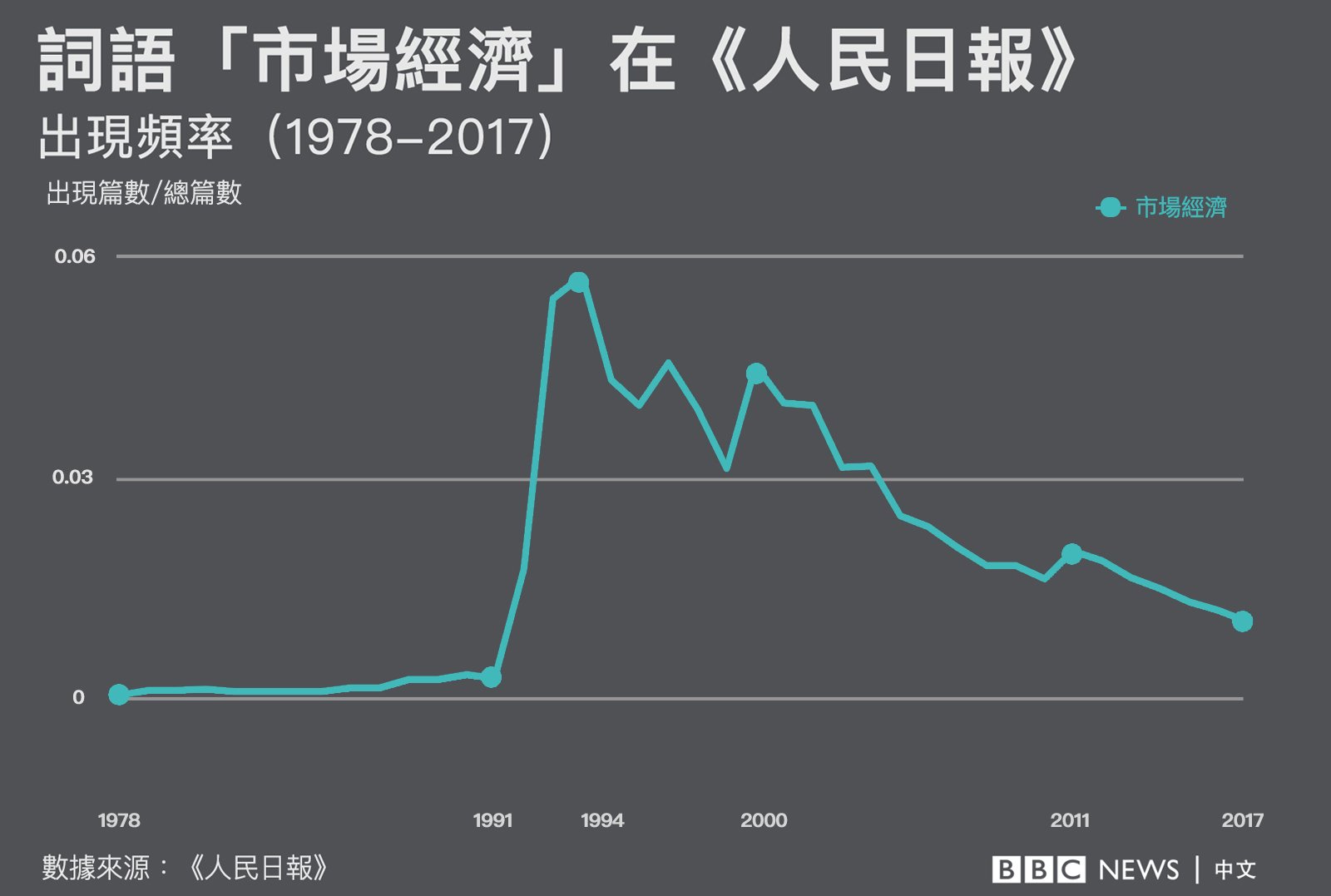

1992年,鄧小平在南方談話中,面對「姓資姓社」之爭,說了四個字——「不搞爭論」,意識形態領域的控制明顯放鬆。

直到習近平上台後,這兩個詞語出現頻率再次抬頭猛增。2017年召開的中共十九大上, 「黨是領導一切的」被寫入黨章 ,「黨的領導」出現頻率自此達到40年來最高點。

「政治體制改革」曇花一現

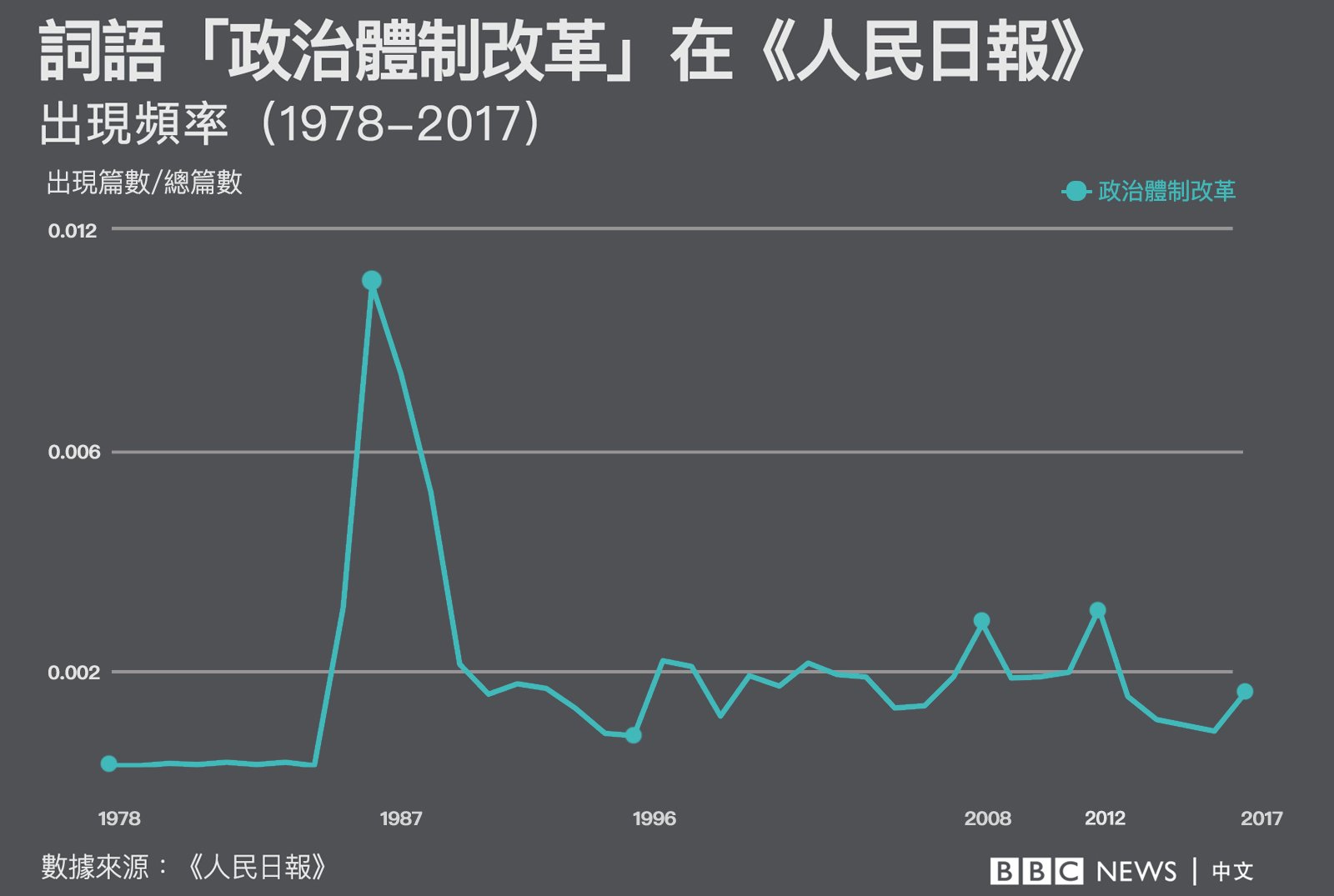

改革開放後搖擺不定的政治氛圍,讓很多人認為一場徹底的政治制度性改革迫在眉睫。1980年,鄧小平發表了有關領導制度改革的講話。

然而,突然發生在社會主義國家波蘭的團結工會事件,卻給中共黨內保守勢力帶來了阻礙政改的借口,鄧的領導制度改革設想還未展開便偃旗息鼓。

政治改革重新進入中國領導層視線是在1986年。鄧小平在中共中央政治局常委會上說,改革應包括政治體制的改革。「只搞經濟體制改革,不搞政治體制改革,經濟體制改革也搞不通。」 (相關報導: 跟美國斷交40年後...川普可能訪台嗎?台灣有機會跟美國再次建交嗎? | 更多文章 )

正是這樣的基調下,時任國務院總理趙紫陽組建中央政治體制改革研討小組,就黨政分開、下放權力等問題進行研究。1987年10月,《政治體制改革總體設想》獲十二屆七中全會通過。這一年,「政治體制改革」在《人民日報》上的出現次數達到巔峰。