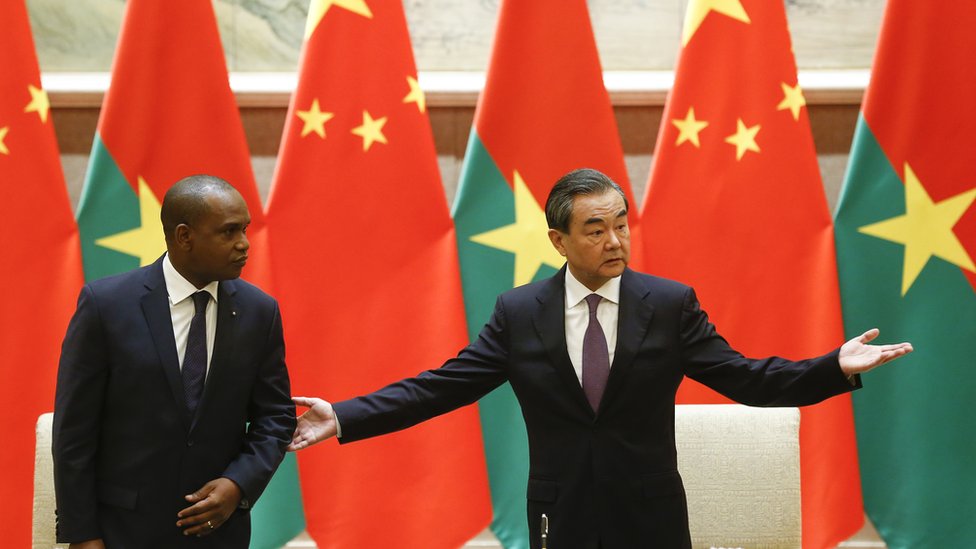

從失去邦交國、被一些國際組織拒諸門外,到航空公司被要求把台灣稱做「中國台灣」,一系列事件均被視為中國試圖矮化台灣、抹去台灣國際身份的最新舉措。

BBC中文5月底調查了100間國際公司,發現超過十間公司仍然把台灣列為「國家」,時隔一個多月,BBC中文再度調查,其中多間公司已經把「國家」字眼刪除,一些公司對BBC中文表示,這是他們的「錯誤」,並不把台灣視為「國家」。

台灣學者認為,中國以市場規模威脅公司「改名」,令台灣處於「名亡實存」的狀態,憂慮中國持續的打壓,會令台灣未來在國際間被重新建構,在經濟、安全等領域,慢慢失去主導權和被邊緣化。

改名風波繼續

BBC中文5月底的調查發現,超過十間公司仍然把台灣列為「國家」,當時多家台灣媒體稱讚這些公司「勇敢」,但中國官方媒體《環球時報》則指中國政府要為這些跨國企業做「常識性的補課」。

BBC中文在7月9日再度調查這些公司的網頁,發現智能手機品牌HTC、連鎖快餐店肯德基(KFC)、運動品牌彪馬(Puma)、H&M台灣版網站,已經把「國家」字眼刪除,改稱「地區」、或「位置」,汽車公司菲亞特(Fiat)直接把台灣從「國家」列表中移走。

H&M回覆BBC中文時也表示,一直以來把各個市場寫成「國家/地區」,在中文版網頁中把台灣列在國家行列「並不正確」,因此作出修正。肯德基發言人對BBC中文表示已更新網頁,沒有回答任何問題。BBC中文聯絡了其他公司,但未有收到回覆。

原本把台灣寫成「中華民國」和「Republic of China」的日本百貨公司三越伊勢丹,已經改寫做「台灣」,在回覆BBC中文的信件中,三越伊勢丹就自己的「不小心」作出「誠懇地道歉」,強調自己「沒有任何政治動機」。時裝品牌普拉達(Prada)、香奈兒(Chanel)以及ASOS仍然會把台灣放在「國家」欄目。Prada發言人表示不作評論,另外兩家公司沒有回覆查詢。

國際話語權的虛與實

馬英九時期的總統府發言人、英國劍橋大學研究員陳以信對BBC中文表示,雖然中國方面沒有針對每家公司逐個作出要求,但一些公司還是會因為顧及中國市場,迫於政治、經濟壓力而作出選擇。

陳以信亦是美國華府台美關係研究中心資深研究員。他認為,這次改名風波在國際上的影響力不算最大,單純是企業行為,不會影響到別國政府、邦交國或是國際組織,背後最有所感受的是台灣民眾,一些台灣人被迫在網上按下「中國台灣」時,或許會感覺反感,認為這「欺人太甚」。

淡江大學中國研究所助理教授黃兆年認為,短期內,中國贏了面子,但長遠來說,中國或許「輸了裏子」,因為中國不是以「軟實力」去說服大家心甘情願地作出改變,而是使用它們的銳實力,以市場力量作威脅,迫使民間企業認同「台灣是中國的一部分」。他認為這等同是製造另外一種「貿易障礙」,各國會意識到中國與自由世界的價值差異,失去了別國對中國的尊重。 (相關報導: 新新聞》中國施壓改名 台灣如何尋國際救濟? | 更多文章 )

中國試圖限制台灣國際地位的舉措,固然不是新鮮事。中華人民共和國在1971年取代了中華民國在聯合國的中國席位,聯合國從未討論、考慮、或決定台灣地位的問題。而在國際體育比賽,台灣也只能以「中華台北」這個名稱參賽。台灣只能在外國設立「經濟文化辦事處」去執行使領館的工作。國際組織不把台灣列為獨立個體會有甚麼影響?從世衛事件或可看端倪。