因為答案太簡單了,所以從來沒人提出這個問題。這答案就是:「因為天皇的御所在京都」。

不過,真的是這樣嗎?歷史上,天皇的御所從飛鳥京、難波京、藤原京、平城京、長岡京、南北朝的吉野、然後再遷回到京都,最後移到現在的東京。御所會順應當時社會以及環境狀況,機靈地移動到最適合的位置上。

看來要將歷史擺在當時代的脈絡來理解,就有必要將「因為御所在京都,京都才是首都」這個觀點轉換成「因為京都是日本的首都,所以御所的位置才會一千年以上都沒有改變」。

歷史是單向進行的,所以不會有「如果」(if)的可能性。「如果」(if)的概念只存在小說的領域裡,不存在於歷史學之中。若我們將人們想像出來的「如果」(if)完全排除後,來重論述歷史時,那我們得出的會是以地理、地形、氣象觀點來詮釋的歷史。

而京都是首都的理由,也能夠藉由地理、地形與氣象的觀點來解開。

赤坂見附

在參加完某場會議後,路過赤坂見附交叉口時,我望向三得利博物館時,正好看到「畫中水邊的眾人」展覽的廣告垂幕正隨風飄揚著。距離下個行程還有一些時間,因此我決定進去逛一下。

在這個畫展中展示了從室町時代、安土桃山時代、到江戶時代有關水邊生活景色的繪畫。

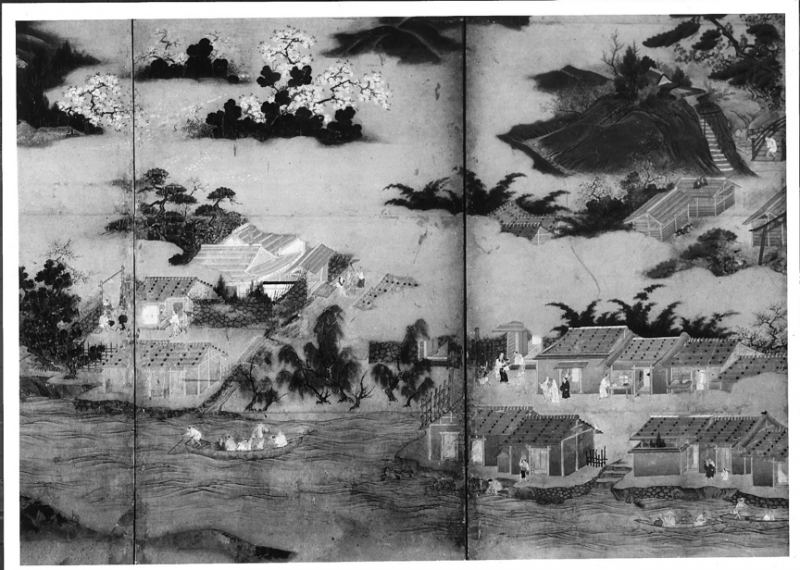

在為數眾多的作品中,我特別在意的是〈近江名所圖屏風〉與〈志度寺緣起繪〉這兩幅畫。

在近江名所圖屏風中,室町時代時,四季不同時節,通過琵琶湖西岸的旅人們被栩栩如生地描繪出來。

志度寺緣起繪中則畫出了,人們將木材用河川從琵琶湖搬運到位在瀨戶內海香川縣的志度寺的樣子。不僅將琵琶湖、瀨田川、宇治川、淀川然後到瀨戶內海這樣廣大的水系收在有限的畫面中,也完整地將河川磅礡的氣勢展現出來。

「近江名所圖屏風」(部分)(滋賀縣立近代美術館藏,作者提供)

看了這兩幅畫後,我切身感受到「京都適合作為首都」這件事。

「交流」是文明的重心

這次展覽中所展示的作品有個共通點──「舟」。全部的畫作中,人們生活的風景都有舟,無一例外。

一八五三年,日本人見到了黑船的蒸汽機。往後的一個世紀多,日本人發展了蒸汽火車、汽車、飛機、新幹線,交通工具在日本快速地進化。不過在這以前的交通工具是以牛、馬、舟為主。其中最重要的就屬舟。

二千年的日本歷史中,日本人和舟有著無法切割的關係。

在思考日本歷史上的謎團時,常需要「舟」這個要素來提供線索。

看著這兩幅畫,我再次認識到「京都適合作為日本的首都」這件事。因為京都利於船運的特點被上述兩幅作品清楚地表現出來。

在「鳴叫吧,黃鶯,平安京」的西元七九四年,桓武天皇將首都遷往京都。往後,雖然政權不斷更迭,但京都一直都是日本首都。

模擬「日本定都的過程」

我們先回到日本這個國家誕生以前的古代,來進行一場模擬,找出日本的首都究竟該定在哪裡。

用上帝的角度從上空俯瞰攤開的日本地圖,在上面找尋日本的首都。

日本列島南北狹長,從北緯四十五度的亞寒帶開始,到北緯二十五度的亞熱帶為止,總長三千公里。即使只算北海道到九州的距離,也有兩千公里。在這狹長列島的中央,有一座北朝南的中央山脈,太平洋側和日本海側因此被隔開。

要將這塊狹長的列島統整起來,組織一個國家的話,其中心究竟在何處?

從中部地區到近畿地區,連結日本海側以及太平洋側最短的直線究竟是哪一條?看了地圖馬上可以知道,那條線在今天的福井縣若狹的敦賀灣到太平洋側的伊勢灣。這條直線在地圖上的距離只有一百公里。

日本首都的位置就決定在上述直線上,也就是今天的岐阜.濃尾一帶。

追溯至京都

在將首都位置定在濃尾以前,必須從上帝之眼的天上降到地面,來個日本列島橫斷旅行的模擬體驗。

三千年前,跨過日本海遠渡而來的大陸居民,在敦賀灣上陸。那是在大陸上沒有體驗過的冰雪大地。這群大陸來的人們為了避開積雪的日本海側,開始朝向南方旅行。

越過今天福井縣以及滋賀縣的縣境──深坂峠後,便會看到寬廣的盆地。幾乎佔滿整個盆地的巨大湖泊,那就是琵琶湖。

他們砍了湖岸的木材製作了舟,再繼續往沒有雪的南方旅行。

琵琶湖的水面平靜。輕鬆地通過北湖以及南湖後,由琵琶湖唯一的出口進入到瀨田川。這條瀨田川的流向會改為向西往下流,因此不會通向東邊的岐阜以及濃尾。從地圖上來看,會漸漸遠離濃尾地區。

越過瀨田川狹隘的溪谷,進入宇治川後,河川幅度會逐漸加寬。到了今天伏見一帶,河川幅度會瞬間變得更寬,形成一個由右側的桂川以及左側的木津川匯流而成的池。

上圖是明治時期一張貴重的地圖。北邊是京都的老街區,和今天的京都市相比規模很小。在今天京都市伏見區的南邊可以清楚看到廣大的湖沼,那裡原先是巨椋池。之後因為遭到掩埋,現在已經完全消失了。

進入到巨椋池後,在沒有水流的驅使下,舟便停了下來。

在這裡已經沒有降雪,屬於溫和的太平洋側的氣候。和歐亞大陸相較起來,雖在冬季卻有如春季一般溫暖。

巨椋池由桂川、宇治川、木津川所匯流而成。因此,只要稍微降雨巨椋池一帶便會淹水,所以人們還必須往高處移動。從巨椋池沿鴨川往北邊走大約三公里,那邊便有如同屏風般的山巒,可以阻擋冬季刮的北風,是一塊面相南方寬闊的大地。

就這樣我們從敦賀灣上陸,橫斷了日本列島。這段過程中,用腳行走的陸路距離只有越過深坂峠的二十公里以及最後的一段三公里路程而已。

從京都沿著淀川往下走,經過大阪灣流進瀨戶內海,如此便能夠自由地使用輕舟在海上往來。

渡過日本海並在敦賀灣登陸的人們,並沒有選擇中部地方而是選擇定居在近畿地方。

京都成為首都並非偶然。表面上,京都是處在大阪灣深處的內陸地區,但是如果以連結日本海側和太平洋側的船運交通來看,京都的確是位在中心點上。

京都作為日本首都而君臨日本一千年以上,該地確實有統整日本列島所需要的重要地理條件。

「處在交流軸上的都市便會繁榮」

〈近江名所圖屏風〉中琵琶湖周邊熱鬧的景色,就是都市位在交流軸上繁榮的證據。

戰國時代,織田信長在琵琶湖東岸建築了安土城並將其作為征服天下的據點。豐臣秀吉也在琵琶湖的長濱築城,並在該據點奪取了天下。作為戰國時代最後一幕的關原決戰,也是發生在琵琶湖附近的地區。

日本史上最活躍的琵琶湖周邊地區,常常是人們往來的舞台。

隨著德川家康的時代來臨,江戶成為幕府的所在地。連結日本東西兩大都市的東海道在距今四百年前開通。陸路幹線的東海道也通過琵琶湖,全國的情報就聚集並往來於近江這一帶。出名的商人之所以發跡於此地,也是因為這裡是情報熔爐的關係。

現在全國各地都市的人口都呈現下滑,但只有滋賀縣的人口正成長在近幾年一直維持全國前幾名的水準。

此外,滋賀縣的縣民每人所獲得的製造業粗附加價值也相當高。所謂製造業粗附加價值指的是,原料進入該縣後,加工後能夠提升多少價值作為商品輸出到縣外去的指標。這個指標可以理解縣民擁有的智慧以及文化涵養的程度。

近代的滋賀縣可以證明「交流軸上的都市便會繁榮」這個原則。

一九六三年,日本開通了第一座高速公路──名神高速道路,該條高速公路便通過滋賀縣。

此外,一九七二年日本開通了第四條的高速公路──北陸自動車道。

雖然放眼望去,北陸自動車道和東名、名神高速道路相較,不那麼起眼,但是在給予日本國土的影響上,決不遜色於上述兩條高速公路。藉由北陸自動車道,太平洋側和日本海側便連結成為一個區域。利用這條高速公路可以迅速地往來於多雪的北國,和溫暖的關西地區以及中部地區。

北陸自動車道和東名以及名神高速道路匯流的位置,就位在滋賀縣的米原交流道。就算是二十世紀,琵琶湖周邊仍是東西日本和南北日本交通網的交會處。

就這樣,琵琶湖周邊地區,提供了日本一個轉向近代汽車輛文明的舞台。

在高速公路開通以前,滋賀縣縣民一人所擁有的製造業粗附加價值僅排在全國的中段班而已。但隨著高速公路的開通,滋賀縣也就覺醒了。

東名、名神高速道路開通後過了十五年,滋賀縣在一九八○年(昭和五十五年)時,超越了近二十幾座縣市成為了全國第五名。雖然在往後的數年間都在第五名左右打轉,但到了北陸自動車道開通以後,滋賀縣又開始活躍起來。

在北陸自動車道開通後的一九八七年(昭和六十二年),滋賀縣的每人平均製造業粗附加價值終於成為全國第一名。

滋賀縣發展的歷史清楚地提供了我們「交流軸上的都市便會繁榮」的實際例證。

人的交流便是情報的交流

生命的本質是交換情報。孩童藉由父母遺傳因子的交換而誕生。藉由情報交換而誕生的人們創造了都市。本質上,都市也是情報交流的平台。情報有文字、繪畫、影像、物品等各式各樣的種類,而其中內容最為渾厚的情報就是「人」。

新幹線剛誕生的時候,已故的梅棹忠夫先生便看出新幹線是一座用來運輸人類這個情報聚合體的裝置。人類是情報的聚合體,情報往來的交流軸便會繁榮,國家的首都必然會誕生於這條交流軸上。

京都作為日本首都的理由,與其說是因為御所位於此地,不如說是因為京都位在日本列島地形中所形成的交流軸上。

京都是日本列島交流的原點。京都不僅曾是陸路的東海道以及中山道的起點,也是從淀川經大阪灣出瀨戶內海的海路起點。

*作者竹村公太郎1945年生於橫濱。1970年取得東北大學工學部土木工學科碩士學位後,進入建設省工作,主要負責水壩及河川事務。歷任近畿地方建設局長、河川局長等職位,2002年從國土交通省退休。現任Japan River Front Research Center理事代表及Japan Water Forum事務局長。他以評論家的身分討論社會資本的整備而活躍於論壇,也透過地形、氣象、下部結構(基礎建設)的視角來討論日本和世界的歷史和文明,而受到矚目。著有《解開日本文明之謎》、《土地的文明》、《幸福的文明》、《藏在地形裡的日本史》、《看穿本質的力量:環境、食料、能源》(與養老孟司合著)等書。