「不能再忍氣吞聲,太臭了!」

1858年,倫敦《城市新聞》評論文章發出這樣的疾呼。

這裏說的「太臭」有一層隱喻的意思:指政客無為,不採取行動治理顯而易見的大問題。

伴隨著人口增長,倫敦處理污水污物的系統越來越難以招架。為了緩解化糞池的壓力,當局鼓勵市民將污水污物傾入入排水渠。舊有的化糞池本身已經存在許多弊端:洩露、溢出、釋放甲烷等。

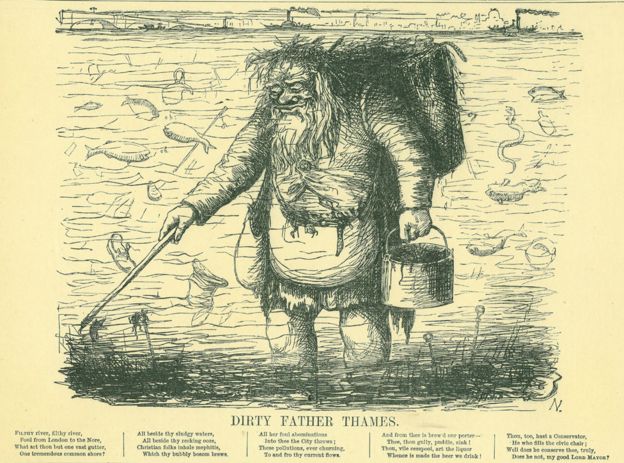

1849年的卡通「骯髒的泰晤士河——更像露天下水道」

1849年的卡通「骯髒的泰晤士河——更像露天下水道」但是,新舉措又引發另外一個問題:排水渠的設計初衷是排雨水,直接通入泰晤士河。

這就是那個字面意義上的「太臭」:泰晤士河成了露天下水道。

霍亂流行。一次爆發導致14000倫敦人喪生,幾乎佔當時總人口的十分之一。

土木工程師約瑟夫·巴瑟傑(Joseph Bazalgette)提出一個構想,修建全新的密閉排污系統,將污水排放到遠離城市的地方去。當時,政客面臨盡快通過這項計劃的巨大壓力。

1858年夏天,倫敦遭遇酷暑,泰晤士河臭氣熏天,想躲也躲不開,誰也無法再和顏悅色、「忍氣吞聲」地談這個問題。

那年夏天,成了後來著名的倫敦「大惡臭」。

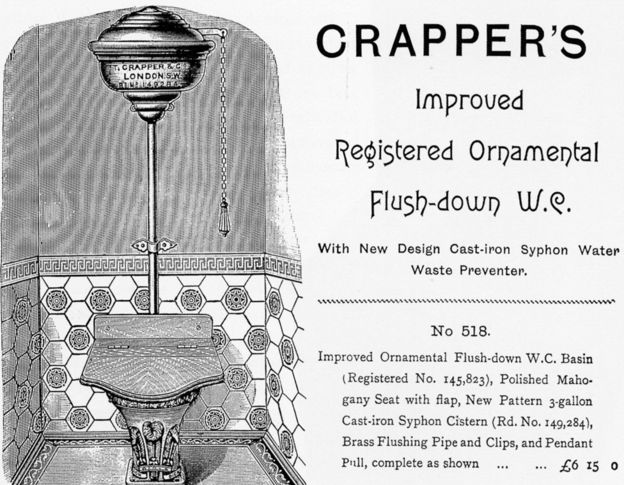

卡明的S彎管對抽水馬桶的普及起到巨大推動作用

卡明的S彎管對抽水馬桶的普及起到巨大推動作用如果你生活在一個擁有現代衛生條件的城市,你可能很難想像,每時每刻身邊都彌漫著人類排洩物令人窒息的惡臭,這是怎樣的可怕。

能有今天,我們應該感謝許多人,但是,最應該感謝的那個人或許有些出乎意料,他是亞歷山大·卡明(Alexander Cumming)。

「大惡臭」之前,卡明是倫敦的手錶技師,以擅長精密、複雜工藝出名。喬治三世曾專門請他製作記錄大氣壓力的精密儀器;卡明還研製出切片機,能把木頭切到非常、非常薄,用於顯微分析。

但是,卡明改變世界的創新發明卻和精密工程學毫無關係,那不過是一段管子,卡明將它扭成彎狀而已。

1775年,卡明註冊S彎管專利。這個彎管是製作抽水馬桶依然缺失的成分。

有了抽水馬桶,才有了現在意義上的公共衛生系統。

抽水馬桶的廣告

抽水馬桶的廣告此前,抽水馬桶一直沒能成為可行的選擇,原因是臭氣:管子把馬桶和下水道連接起來,能把排洩物沖走,但也會讓下水道的臭氣上返,除非你能有什麼招數把馬桶密封。

卡明的辦法非常簡單:把管子扭彎。水留滯在彎處,彷彿閘門,防止臭氣上返,每次沖馬桶後這裏重新蓄水,關閘。

現在,彎管的名字從S型發展到了U型,抽水馬桶的工作原理並沒有改變。

但是,抽水馬桶的推廣非常緩慢,直到1851年在倫敦還是稀罕物品。抽水馬桶在水晶宮舉辦的「萬國工業博覽會」上參展,引起大批人駐足。

使用抽水馬桶的費用是一便士,因此,後來英語中就有了一個委婉的表述方法:「花一便士」,意思是上廁所了。

博覽會上,成千上萬的倫敦人排隊花了一便士,慨嘆嶄新設計創出的美好奇蹟。

如果說,萬國博覽會向倫敦人展示了未來公共衛生系統應該是怎樣—乾淨、無味,毫無疑問,政客們拖拖拉拉、不肯給巴瑟傑設計的排污系統撥款,一定讓倫敦人更加不滿。

奈洛比的貧民窟,這樣的排污水溝很常見

奈洛比的貧民窟,這樣的排污水溝很常見170多年過去了,根據世界衛生組織的統計,現在全世界大約有三分之二的人用上了所謂的「改良衛生」設施,比起1980年的四分之一前進了一大步。 (相關報導: 半數國民無廁所可用,連官員也在路邊小便!印度隨地「解放」陋習有救嗎? | 更多文章 )

但是,這仍然意味著,世界上還有大約25億人沒有用上「改良衛生」設施,再說,「改良」這個詞本身的標準並不高。它的意思是能「用衛生的手段將排洩物與人類接觸分開」,但並不一定包括污水處理。能夠用到這樣級別的公共衛生系統的人還不到世界總人口的一半。

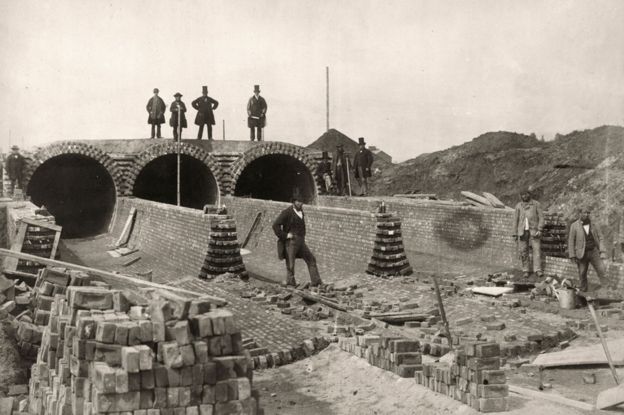

1862年,巴瑟傑(右上角)參觀施工現場

1862年,巴瑟傑(右上角)參觀施工現場 1858年,倫敦「大惡臭」期間的議會大廈

1858年,倫敦「大惡臭」期間的議會大廈