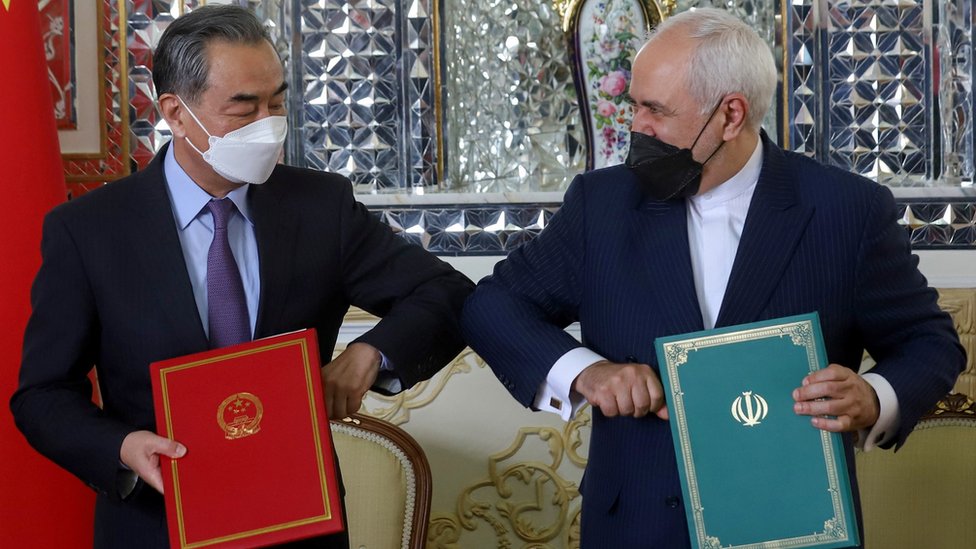

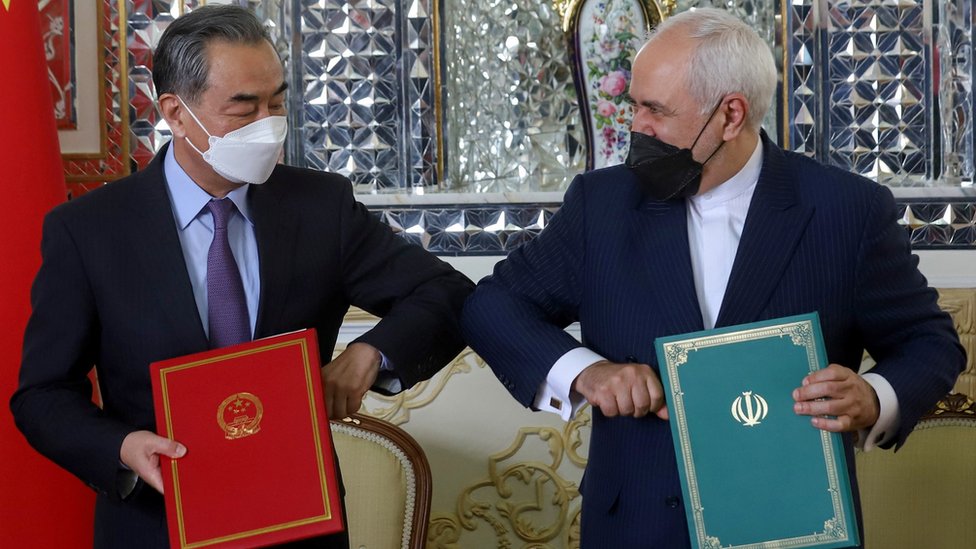

2月14日,伊朗總統萊希訪問中國,並與中國國家主席習近平會談。

這次訪問備受國際社會的關注,主要有三重背景:伊朗與中國長期保持較好的雙邊關係,在2021年簽署了長達25年的超長期協議;習近平去年底訪問沙烏地,後者為伊朗在海灣地區的「宿敵」,伊朗官方此後曾公開表示不滿;俄烏爆發戰爭,伊核協議破裂,中伊兩國與西方國家的關係急轉直下,中國在經貿、科技領域與美國摩擦不斷,西方觀察者形成一種印象,「俄-中-伊朗」在加速形成一個與西方為敵的聯盟。

過去幾個月來,從G20到中東之行,再到與各國領袖頻繁會談,中國似乎在外交策略做出一些調整,試圖更平衡,而避免被視為對抗西方的聯盟成員。

這種變化會給中國利益,乃至世界局勢帶來哪些影響?BBC中文梳理了近期相關外交動態和專家觀點。

擔憂

「西方國家需要密切監測俄羅斯、伊朗和中國之間的互動。」美國蘭德公司高級國際防務研究員蒂莫西·希斯稱,俄羅斯在戰場上受到挫敗,伊朗國內爆發抗議活動,中國的經濟也在日漸衰弱,「他們很有可能會越來越有動力去合作和相互協助。」

在類似的擔憂之下,習近平和萊希會談時提到「相互支持,團結協作」,這句話被國際媒體頻頻提及。

在川普普任內,美國與中國開打貿易戰和科技戰,中美關係惡化;川普普解除與伊朗的核協議,對伊制裁再生效,拜登上台後,美國與中國和伊朗的關係並未發生變化,甚至在俄烏戰爭後還進一步惡化;這使得中國和伊朗,有更多原因加強雙邊的關係,這種意願的結晶就是兩國於2021年簽訂的25年長期合約。

俄烏戰爭開始後,俄羅斯和伊朗在軍事上的合作越發密切,伊朗被指成了俄羅斯的軍火提供商。中國在戰爭初期避免譴責俄羅斯,但強調中國不會遵從西方國家對俄羅斯的經濟制裁,這使西方觀察者形成一種印象,「俄-中-伊朗」在加速形成一個與西方為敵的聯盟。

中國也有自己的擔憂。經濟學人智庫(EIU)中國分析師李子謙(Chim Lee)向BBC中文表示,疫情期間,習近平迴避與各國領導人面對面會談,在外交上這是有代價的。與此同時,美國並未停下外交出訪,再加上烏克蘭戰爭的爆發,都有助於西方國家在安全、技術競爭和人權問題上加強共識。在這種情況下,中國擔心美國將建立一個國際聯盟,共同對華施壓。

平衡中東諸強

伊朗此次訪問前,剛剛因為習近平的沙烏地之行,與中國鬧得不太愉快。

2022年12月,習近平訪問沙烏地阿拉伯,還與一眾阿拉伯國家舉行峰會,簽署合作協議,行程的高規格和高密度,傳達了一個強勁的信息——中國和沙烏地,乃至整個阿拉伯地區的關係,將進入一個快速發展的新時期。

但是海灣的另一邊,是沙烏地的宿敵伊朗。在中東紛亂的局勢中,沙烏地和伊朗,經常被比喻為冷戰時期的美國和蘇聯——兩強對峙,劃分陣營,經常在代理人戰爭中扮演幕後角色。更有意思的是,沙烏地和伊朗,放在全球局勢之中,背後又站著另外兩個強國的身影——美國和俄羅斯。

中國想展現領導力,就必須小心翼翼地同時處理好與沙烏地和伊朗這對中東宿敵的關係,保持一定程度的中立,還要追求自身的經濟、政治和安全利益。

如果仔細探究中國在中東地區的外交史,不難發現另一條軌跡——中國一直試圖在海灣兩邊的德黑蘭(伊朗首都)和利雅德(沙烏地首都)之間取得平衡。每過幾年,就會對其中一個國家展開密切的外交活動,雖然往往會刺激另一個國家的神經,中國也會做一些相應補償和平衡。

比如2016年,習近平與沙烏地和伊朗都分別簽署了全面戰略伙伴協議,兩者相隔僅僅幾周;再比如2019年,中國與伊朗和沙烏地分別舉行聯合軍演,兩次軍演僅僅相隔幾周的時間。

甚至在習近平離開沙烏地兩天後,中國副總理胡春華緊接著出訪德黑蘭。然而德黑蘭的外交家,顯然不願看到中國和沙烏地熱絡起來。胡春華在德黑蘭也感受到出乎意料的反彈。

胡春華與伊朗總統萊希會面。後者稱,中國對沙烏地的訪問在某些方面引起了伊朗政府內部的「不滿」。

伊朗方面的不滿主要針對中國和海灣阿拉伯國家合作委員會發表的聯合聲明,這份聲明中提到要「處理伊核問題、破壞穩定的區域性活動,阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持」,這一表述是海灣國家長期以來對伊朗的觀點。

聲明還承諾支持阿拉伯聯合大公國「根據國際法凖則進行雙邊談判以和平解決」波斯灣三島(大通布、小通布、阿布穆薩)問題的倡議和努力,這些島嶼自1971年以來一直由伊朗管轄,這對德黑蘭來說是一個敏感話題。甚至有伊朗媒體發表評論文章稱,有鑒於此,伊朗應該考慮承認台灣的地位。

位於阿聯酋的扎耶德大學政治學副教授喬納森·富頓(Jonathan Fulton)則撰文稱,中國介入中東紛爭是不尋常的,考慮到中國和伊朗的關係,出現這種情況會在德黑蘭被解釋為一種背叛。

正是在此背景下,此次萊希訪華,被輿論視為有修補兩國關係的意味。

浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖向BBC中文表示,在中東問題上,伊朗也好,阿拉伯國家也好,土耳其也好,以色列也好,都是中國的友好國家,中國都會照顧到對方的利益和關切,也都努力避免捲入他們之間的地區紛爭,跟任何一方的合作,都不針對第三方,這是中國一貫政策。

中國在調整與俄羅斯、伊朗關係嗎?

在與俄羅斯的關係上,中國也在試圖平衡。去年11月召開的G20峰會上,西方領導人把目光轉向中國,大家似乎認為,習近平對普京的影響不容小覷。峇里島的密集外交活動中,中國至少傳遞出一個信號——不會進一步向俄羅斯靠攏。

峰會最終公報用「以最強烈措辭」譴責俄羅斯,G20研究組織(G20 Research Group)創始人約翰·柯頓(John Kirton)將宣言形容為「重大突破」:「意味著中國已經拋棄了俄羅斯,不僅不再有什麼不設上限的友誼,而且根本就沒有友誼。」

相比之下,中國與沙烏地的經濟聯繫,在油價飛漲的當下變得愈發重要,再加上美沙關係遇冷,似乎為中沙關係的升級創造了絕佳條件。

俄羅斯的處境就更不穩定,無論在軍事上、政治上還是經濟上,中國如果維持一邊倒的關係可能危及自身的利益。

因此有觀點認為,在國際環境巨變中,中國適當疏遠俄羅斯和伊朗,以避免被他們拖下水,形成兩個陣營對峙的新冷戰。

馬曉霖則認為,中、俄、伊在很多問題上有共同立場,在很多問題上看法又不一樣。所以不存在俄羅斯、伊朗會把中國拖下水的問題,因為中國同歐盟、同美國的利益更重,中國是個現實主義國家,不可能犧牲自身的和平發展來去討好哪個伙伴、哪個鄰居,這個賬是能算清楚的。

未來如何?

「很明顯,在德黑蘭問題上,莫斯科和北京之間正在形成裂痕。」美國前任助理國防部長塞斯·克羅普斯(Seth Cropsey)也注意到這種趨勢。他撰文表示,俄羅斯軍火日益減少,伊朗作為為數不多的供應商,戰略意義愈發顯著,近期俄羅斯和伊朗的中東政策也越來越一致。

克羅普斯認為,而在北京看來,德黑蘭是一個潛在的破壞者。雖然與伊朗的關係仍有好處,比如石油,比如它能消耗美國的資源和精力。但如果中國能夠與阿拉伯國家搞好關係,通過外交和經濟手段確保中東地區的安全和自身的石油運輸安全,那麼伊朗的重要性就大大降低。

對於伊朗和沙烏地,中國依然難以做到真正的平衡,因為中國與兩國背後支持大國俄羅斯和美國的關係存在差異。中國和沙烏地的關係依然主要停留在經貿領域,然而與伊朗已經在安全領域關係越來越密切。即便在經濟上,也有輕重之分,中伊合同長達25年,中國和阿拉伯國家則為3到5年。

克羅普斯的觀點更進一步佐證這種長期平衡的難度。他建議美國應該利用目前的分歧,給伊朗施以軍事和經濟上的更大壓力,將中國擠出中東。

雖然外界判斷中國近期會在外交策略上有所調整,但也有分析認為這種調整不會是完全轉向。李子謙表示,中國和西方在貿易政策、技術、人權、國家安全議題上存在結構性摩擦。中國試圖穩定與西方日益緊張的關係,將不可避免地引起俄羅斯和伊朗的擔憂。

李子謙提醒,中國和俄羅斯、伊朗的關係一開始就參雜其他因素,比如中俄之間有互相對峙和不信任的歷史,而且中國長期堅持進口多元化,使其在進一步加深從俄羅斯、伊朗進口依賴時,保持警惕。

「伊朗這幾年戰略地位在提高,很大程度上跟這個美國從中東收縮有關係,再者伊朗加入了上海合作組織。那麼萊西到中國來訪問,肯定會進一步加強中國跟伊朗之間的密切合作,但這種合作一定不會以傷害中國同歐洲、美國這種更重要的合作為前提。」馬曉霖說。