一直高度關注張洧齊的抗拆臉書。不僅因為竹塹所系,是一段珍貴的恒春歷史、臺灣歷史,也因我對保護竹塹一直懷有樂觀期待,期待「臺灣式抗拆」能夠有一個妥協多贏的結局。事關公平正義,作為一個中國人很容易對民主法治的臺灣帶有先入為主的美好期待。

7月12日,有一個觸目驚心的詞「犧牲打」一再出現。以下摘錄自洧齊抗拆臉書:

過去一周,信仰與大家的打氣支持恆春張家古厝繼續保存下來,我們愛你們。

7月7號,屏東縣政府針對異議書回函:拒絕接受「新事證」重啟文資審議。我們不願意繼續爭執,既然沒有共識,兩造對於「新事證重啟審議」與「建築定著投射範圍登錄」認知差異,已經向文化部提起訴願,有普安堂案例當作犧牲打,兩個月後,我們有信心訴願成立,重啟文資審議,我們會耐心等待,如果訴願不成立,會進行行政訴訟。

普安堂已經為台灣犧牲打;恆春張家古厝也將為台灣犧牲打,翻轉不重視文化的社會風氣。

我不懂棒球,不曉得什麼是「犧牲打」,只是感慨於這個詞帶給我的感覺,那種帶著絕望的犧牲感。這不是張洧齊、那個面帶笑意態度溫文國語柔和的臺灣年輕人給我的典型感覺,他要保住的不過是131坪竹塹,並要與社會公眾共用這份寶貴的文化遺存,在有民主選舉言論自由的法治臺灣,何至於如此無望?

我知道,把這個比喻用到自己身上的張洧齊,所指同樣不是打球的技術,而是為了保護竹塹明知無望但仍全身心投入的決絕,那種犧牲感。

他在文中將土城媽祖田普安堂與恒春張家古厝竹塹處境做了對比,臺北土城媽祖田百年普安堂土地之爭歷時已久,雖然對那個始於日據的漫長糾扯瞭解有限,亦知于情、于理、於事實傳承、于文化價值都應保留。但那麼多人漫長抗爭,最後還是強拆了,而且強拆「合法」,讓人不禁感歎「法治,多少罪惡假爾之名以行」。

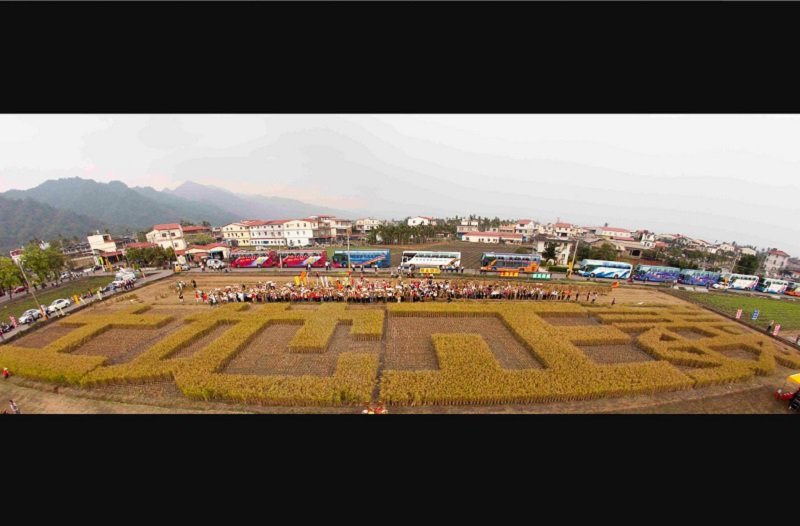

張洧齊在提到「犧牲打」這種說法時,比照的案例普安堂。拆前拆後,同一個地方的對比圖。(圖片來自網路)

歷經12年訴訟,普安堂於2014年10月20日依法強制拆除。從普安堂案例看到﹂需要土地所有權人同意才可以公告」,亦有「只登錄建築本體」,與恒春竹塹何其相似。(更多請參照張洧齊抗拆臉書)

對這種痛入骨髓的相似,張洧齊此前對這類事情所知無多,偶爾從媒體報導中看到,也只能歎息一聲「玩不過他們的」、「人家是依法行政,一切合法,你是違法的佔有戶」、「社會是現實的」、「算了吧!要爭一世,不要爭一時」,包括牽動臺灣關注的大埔事件,也是大概如此。

他沒有想到自己也會被拋進這樣的漩渦,自從2014年12月30日,土地查估不速而至,比比皆是的「合法強拆」模式按下開始鍵,「抗拆」就成了張洧齊夫婦生活的中心,「被迫犧牲了時間、丟掉工作、遭人誤解、奔波陳情被拒於千里之外,」如此艱難,看不到希望,為什麼還要做?洧齊說「只是還債而已。」

「你傷害了我 卻一笑而過」

「自從兩年半以前發現古厝部分區域在自辦市地重劃區範圍內,開始行政救濟,我們認識臺灣土地剝削之嚴重」,從我認識洧齊的那一天,就聽他說「贏不了」,但又一直沒有放棄。

(相關報導:

寇延丁專欄:尋求最大公約數

|

更多文章

)

張洧齊抗拆依靠政府,尋求行政救濟,被我稱為「有臺灣特色的抗拆」,我曾經覺得,臺灣式抗拆和中國式抗拆大不相同。因為政府、國家機器的表現大不同。中國式強拆政府與企業豈止暗通款曲,往往有員警甚至武裝員警保駕護航,但臺灣式抗拆至少可以報警報案,還可以請員警幫助收集證據,洧齊將那段經歷在抗拆臉書中公諸於眾:「(員警)真的有去問工人,工人也告訴員警說,是公司派他們強拆竹塹的,而且員警的側錄器有把這一段敘述錄下來……這個禮物真的太棒了!因為我們沒有錄下強拆的影片,所以以員警的身分的公信力錄下工人證詞,將會是一大武器,重劃會大概無法推託。」

中國人自然會羡慕嫉妒百感交集,節錄一段我自己寫下的文字:

這個細節一定讓大陸抗拆民眾羡慕不已。我們無處不在的攝像頭永遠都會善解人意地及時壞掉,人在派出所離奇死亡時警方監控一定全部失靈這已經是鐵律,但是臺灣員警好可愛,他們的儀器不僅不僅壞掉,還會錄下洧齊請他們取證的內容。

看到張洧齊把這麼重要的消息放在臉書上,我禁不住替他擔心:萬一這個「壞掉」或者「不見了」怎麼辦?臺灣朋友笑了:「不會的。他們不敢。除非警察局長不想做了。出了這種事,縣長都有可能受影響。」——臺灣特色,真的很有趣。

洧齊自己也說「我們感謝有一個可以依靠的政府」。讓我意想不到的事情發生在6月9日,洧齊臨時被派出所叫去做第二次筆錄,一份與此前完全不同的筆錄,因為在最關鍵的地方,多了一個「不」字。以下錄自張洧齊6月10日發佈的抗拆臉書:

我看了筆錄內容寫:「且警方亦有錄影詢問在場施工人員,他們(未)承認是公司叫他們來拆的。」,警員多增加了一個「未」字。

我真的嚇了一大跳,多一個「未」字整個筆錄都不一樣了,我問:「可是你那天不是說你有現場拍攝詢問工人,他們說承認是公司叫他們來拆的,而且你還說影片內容很完整。我當時還很高興跟你說這樣太好了,因為我拍的影片後面工人覺得我在套話,所以說詞反覆,沒有你這麼明確。」

「喔~」,他輕描淡寫的說:「我回去查閱那段影片,工人沒有這樣說,所以我記錯了。」,然後就拿筆給我,叫我在更改的字旁邊簽名加蓋手印,我愣了好一陣子,心理面掙紮該不該簽,警員坐在旁邊的表情告訴我,你簽不簽都無所謂,反正我這樣寫了,他應該知道這個更改對我方的影響很大。

7月14日「鑑界」強拆後的竹塹。臺灣僅存的防禦式建築,防得了出草獵首的原住民,躲過了日本人,但沒能防過重劃會的怪手。(寇延丁提供)

從強拆報警,到做第二次筆錄,隔了二十天,中間發生了什麼,帶來如此之大的變化?

張洧齊在提到「犧牲打」的同時仍寄希望于行政救濟,已經向屏東縣和文化部訴願,「兩個月後,我們有信心訴願成立,重啟文資審議,我們會耐心等待,如果訴願不成立,會進行行政訴訟……」

但是,重劃會沒有給他兩個月,時隔兩天,7月14日以「鑑界」為名,強拆竹塹。

被傷害的豈止竹塹、豈止洧齊

強拆比比皆是,鳳毛麟角的抗拆不僅稀有,而且代價高昂。張洧齊的生活被根本顛覆,被迫成為土地重劃和文資保護法規專家,也變成了文資專家,一邊尋求司法救濟,一邊向公眾和公部門講恒春竹塹的文化價值:

(相關報導:

寇延丁專欄:尋求最大公約數

|

更多文章

)

「恒春厝,是具有地域性的傳統建築,為了因應落山風與颱風設計的,與眾不同。全世界,你只能在恒春半島看到這種房子。恒春張家北門祖厝,是臺灣第一座登錄歷史建築的恒春厝,也是目前唯一一座,更是恒春地區僅存一座的防禦型民宅(抗拆臉書6月14日)」,「仍然具有水井、菜園、巷路、留公頂、門埕、防禦型的竹塹,形成一個自給自足的生活圈,這才是為什麼我們一直主張要全區保留的原因(抗拆臉書6月24日)」。

洧齊和他的夥伴一直在努力,相信可以在民主法治的臺灣,通過行政救濟法律手段保住竹塹。「法律救濟雖然是最後一道防線,他是社會最大公約數,但是其所耗費的時間與經濟成本仍是一般老百姓難以隨的重擔,特別是貧富差距如此顯著的這個世代」。儘管他也清楚:「讓人沮喪的是,儘管法律規定的拆除必須由法院強制執行,任何人都不能因為任何原因毀掉,別人的生命財產,然而實際情況是,就算土地開發商這樣做了,除了曠日廢時與勞民傷財的訴訟,我們確實拿他沒辦法。

他的努力很容易得到公眾回應,讓人遺憾的是,公部門的回應不僅總是姍姍來遲,幾乎都是都對他的否決,而且是「依法」否決。但是公部門不僅有依法監督的責任也握有最大權力是僅有可以制約企業的力量,又必須與之溝通:「張家古厝的文化資產價值無庸置疑,只是民宅這個類別的文化資產產權本來就複雜……全臺灣60%的文化資產都是公有,沒有人想要當文化恐怖分子,這不是地主的錯,也不是提報人的錯,如果政府願意來居中協調,既能夠提升形象,也能讓地主滿意,更能夠保存珍貴的文化資產,希望可以共同努力(抗拆臉書6月23日)」。

事關土地正義,強拆與抗爭比比皆是。(圖片來自網路。)

為了保留與古厝不可分割的竹塹,張洧齊窮盡了所有手段,漫長抗爭過程中,遇到太多無奈的勸慰:「玩不過他們的」、「人家是依法行政,一切合法,你是違法的佔有戶」、「社會是現實的」、「算了吧!要爭一世,不要爭一時」……這些話語怎麼那麼熟悉?原來,這就是面對他者的苦難、他人的求助,自己曾經說過的話。

7月14日,強拆終於來了,不是他們一直擔心的偷偷下手,而是借事先告知的依法「鑑界」。對方「依法」進入,他們無法阻止,但也依法告之:「我們尊重陳小姐權利,但是主張擁有地上物竹塹所有權,不得拆除,如有爭議應以法院裁決為依據,僅此聲明。」

但強拆還是發生了,就在張洧齊的網路直播下,在他和朋友們向社會公眾向公權力求助聲中,怪手開動,強制拆除了部分竹塹。「鑑界部分完成,以地上物阻擋鑑界為由,目前派怪手拆除地上物」、「鑑界之後開始清除地上物」、「請問現在有人能來現場聲援嗎?」

事關土地正義,強拆與抗爭比比皆是。(圖片來自網路。)

竹塹被拆之後,洧齊向朋友們道歉:「對不起,我們已經盡力了。」他在為朋友們的關注和努力未能如願道歉。

「是臺灣對不起你們」,想到他們夫婦帶著剛滿六個月的孩子面對這一切,不僅臺灣政府公部門難辭其咎,我們每個人、每一個任由這樣的事情發生的人都有責任,「應該道歉的是我們」。

當洧齊投入抗爭,聽到那些似曾相識的勸慰的時候,已經在思考這樣的問題,因為這恰恰是自己曾經說過的話:「你只記得自己說話的語氣是多麼更改,也記得依法行政本來就是天公地道,更記得把頭轉過去就可以討論下個月要帶家人去哪裡玩,而如今說得直白一點,你是被以前的自己遺棄了。」他如今承擔這一切,明知不可為而為之,「只是還債而已。還給誰?還給過去被國家機器傷害的人……只是你以前不知道,自己的平安是別人犧牲青春換來的,現在,你已經問心無愧了(6月26日抗拆臉書)」。

強拆之後,竹塹不復完整,但張洧齊和朋友們的努力並未停止,就在我寫這篇文章的同時,洧齊仍然沒有放棄努力,要求依法重新鑑界、堅持保留地上物、重申竹塹歷史文化價值幾頭並進,有朋友正在驅車趕往恒春的路上。

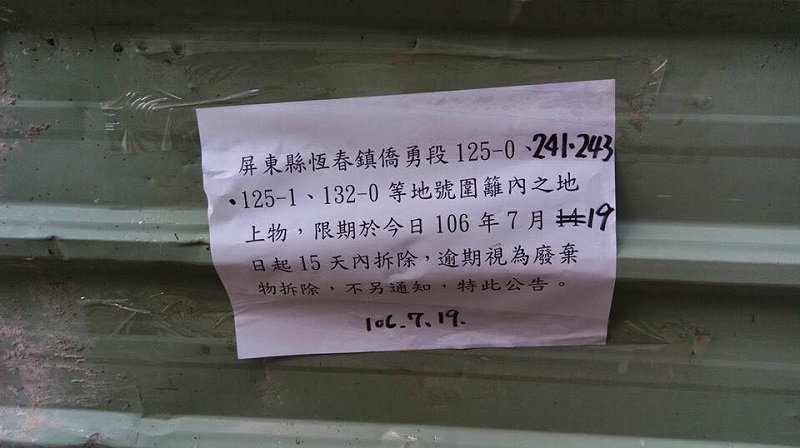

與此同時,重劃會貼出了一張沒有署名的公告,要求他們自行拆除地上物,時間自7月19日起15天內,「逾期視為廢棄物拆除」。

洧齊愕然:「請問中華民國哪一條法律允許私自拆除別人主張的地上物?沒有!除非由法院判決強制執行。」但若再來怪手強拆,又能怎樣?張洧齊再一次向縣長求助:「請屏東縣縣長潘孟安幫幫忙。拜託!」

我算了一下,從7月19日起15天,到期日是8月3日,好心痛的一個日子,七年前的這一天,絕望的大埔農民朱馮敏仰藥身亡。肯定不是開發方特意選擇這樣的日子動手,而是類似事情太多了,隨便一個時點都有說不完的例子。

問題比比皆是,我們總要做點什麼,「普安堂已經為台灣犧牲打;恆春張家古厝也將為台灣犧牲打,翻轉不重視文化的社會風氣。」時至今日我仍然不懂什麼是「犧牲打」、亦不確定是不是有用,但懂得洧齊的決絕,相信這樣的犧牲有價值,不論結果如何,這犧牲也是臺灣歷史的一部分。他沒有放棄,我們都沒有放棄,這已是我為竹塹所寫的第八篇文章,發佈之時距那個可怕的期限尚有十天,我仍懷有最後一絲期待,保住竹塹,這段彌足珍貴的臺灣歷史,包括那段被強拆的痕跡,這也是臺灣的歷史。

(相關報導:

寇延丁專欄:尋求最大公約數

|

更多文章

)

*作者為自由作家、紀錄片獨立製片人。著有《一切從改變自己開始》、《行動改變生存--改變我們生活的民間力量》、《可操作的民主》等著作;先後建立了「北京手牽手文化交流中心」、「泰安愛藝文化發展中心」等公益組織,發起了「北京水源保護基金會飲水思源愛藝文化基金」。最新作品《敵人是怎樣煉成的?沒有權利沈默的中國人》(時報出版)