1971年,一位年輕的澳洲學者在首都堪培拉的一家酒館裡喝酒時突然接到了一個改變他人生的電話。

「當時酒吧裡的人喊道:這裡有一個叫費思棻(Stephen FitzGerald)的人嗎?」

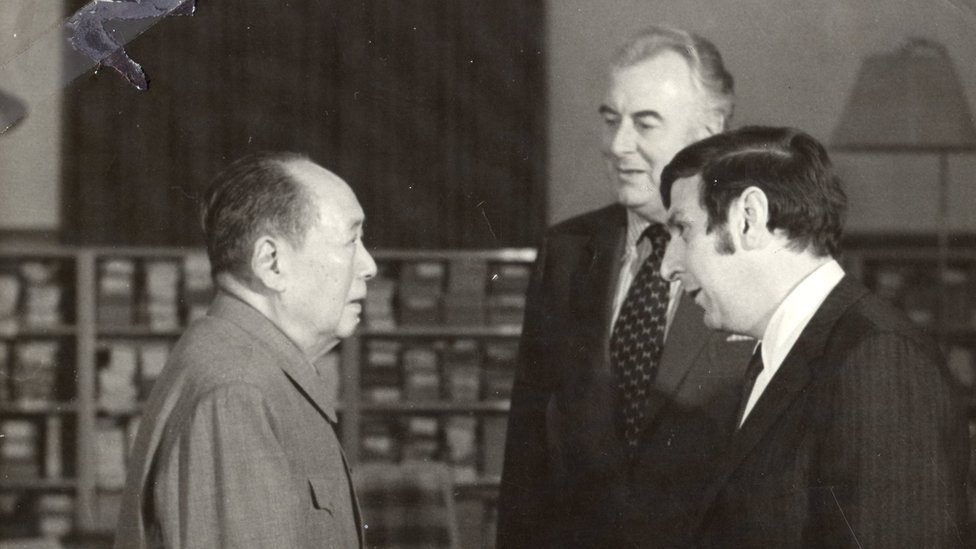

電話那頭是當時澳洲政壇最有權勢的政治家之一,也是後來的總理惠特蘭(Gough Whitlam)。時任反對黨工黨黨魁的惠特蘭在電話中問這位中國研究專家,是否願意和他一起前往中國執行歷史性訪華的外交任務。

「我說是的!我當然樂意!」費思棻告訴BBC。

「然後,惠特蘭用他那高超的智慧問我說:那您介意乘坐經濟艙嗎?」

那個時刻有助為澳洲與中國建立外交關係奠定基礎。在50年前,也就是1972年12月21日,這個目標完成了。

嚴重分歧

但是,對惠特蘭先生來說,這次旅行是一次冒險的政治行動。

1971年,中國共產黨在冷戰中強勢登上世界舞台,尋求改善對外關係並在聯合國佔有一席之地。

但它面臨來自美國等主要參與者的阻礙,美國拒絕承認中共是中國的合法政權。

澳洲當時亦是如此。費思棻說,當時中國在澳洲仍然是一個存有「嚴重分歧」的問題。

澳洲當年只有3%的人口是在澳洲或歐洲以外的地方出生。許多澳洲人對外來文化持懷疑態度。而共產主義的「紅色威脅」也令人擔憂。這種恐懼交織在中國身上。

費思棻解釋,對許多澳洲人來說,當時在澳洲保守黨政府談到「中國的下行推力」所帶來的威脅時,許多人對此產生了共鳴。這很容易「讓人聯想到澳洲被中國人接管的想法,不僅僅是中國人,而是共產主義的中國人」。

「這是一個強有力的信息……儘管它根本不可能發生。」

另一方面,惠特蘭是長期倡導澳洲與中國建立關係的政治人物。費思棻表示,這並不是因為在意識形態上我們要對中國共產黨有同理心。「你不需要喜歡他們......但你怎麼能不與這麼大的國家的政府建立外交關係?」

但是,即使在惠特蘭領導的工黨內部,許多人也將任何走向中國的步驟都視為國內的「政治死亡」。

費思棻說:「所以在處理這問題需要有許多方面的勇氣。」

偶然的大使

如果說,惠特蘭與中國接觸似乎是不可避免的結果,那麼費思棻與中國的緣分卻帶有意外色彩。

一開始,費思棻並沒有選擇研究中國。但這一切都從他作為外交事務學員的第一天被分配到中文班學習的那一刻開始,一切就像滾雪球一樣開啟了他的中國之門。當惠特蘭來找他的時候,費思棻已經去了學術界。

對費思棻來說,如果邀請訪華是一個驚喜,那麼這趟旅行本身就更讓人感覺超現實了。

費思棻表示:「在那些日子裡,你必須『走進』中國,因為沒有航班」。「我們不得不去香港,坐火車到邊境,攜帶行李過關,通過中國一側的移民和海關,然後搭上另一輛火車。」

澳洲代表團在兩周內參觀了中國當時的企業、工廠、學校和風景名勝。費思棻回憶說,他不斷向「困惑的」中國官員解釋什麼是澳洲人的幽默感。

與周恩來會面

當然,代表團的真正目標是會見當時的中國總理周恩來。 (相關報導: 二十大後,澳中關係可能再度緊張!北京祭出經濟制裁無效 澳洲致力尋求區域夥伴 | 更多文章 )

「我們一直不清楚這是否會真的發生。直到有天深夜,中國官員來到我們下榻的酒店,開始把人們送上汽車。」