對於從未見過的事物,他懷恨顫抖,

渴求自目標中抽取而出的愛,

從未如此受到壓迫。

――威斯坦.休.奧登,《來自中國的十四行詩》,第三首

監控資本主義以三種驚人的方式偏離市場資本主義的走向。首先,監控資本主義堅持同時擁有不受限的自由與知識;其次,監控資本主義拋棄與人由來已久的自然互惠關係;最後,蜂巢中的生活流露出集體主義的社會願景,其維續基礎是基進冷漠及大他者的物質表達。本章我們將探討監控資本主義背離歷史常態之處,然後回答這種情況所引發的問題:監控資本主義仍只是「資本主義」嗎?

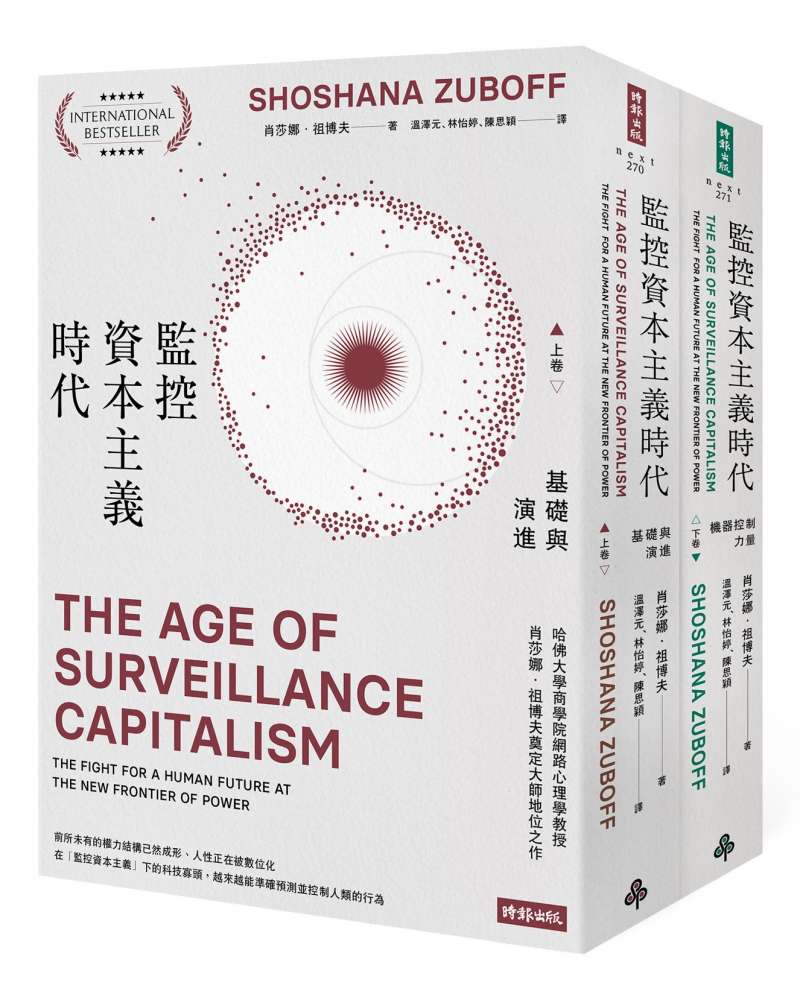

監控資本主義以三種驚人的方式偏離市場資本主義的走向,本章將探討監控資本主義背離歷史常態之處,然後回答這種情況所引發的問題:監控資本主義仍只是「資本主義」嗎?(圖/freepik)

一手握有自由,一手緊抓知識

監控資本家要求不受任何限制的自由,這點就和其他資本家一樣。他們堅決要求推行每一項新奇措施的「自由」,也積極主張免受法規監管的「自由」。這種典型模式反映理論家所提出的資本主義兩大基本假設:首先,市場本質上是不可知的,其次,由於缺乏知識造成無知狀態,因此市場行為者必須擁有採取各式行動的自由。

無知與自由是資本主義的關鍵特質,這個概念來自現代通訊與運輸系統出現以前的生活情況,當時沒有全球數位網絡、網路,或是大他者的普及運算、感知及致動結構。在人類歷史長河中,生活必然是限於當地、而「部分」必定無法參透「整體」,這種情況一直到最近才有所改變。

亞當.斯密的著名譬喻「看不見的手」描述的就是人類生活長久以來的現實。他推論,每一個人都在當地運用資本,追求當下的快慰或所需。每個人各自照顧「自己的安全……自己的收穫……由看不見的手引導,邁向並非刻意前往的目的地」。在此過程中在更廣大的市場裡有效運用資本:國家財富。每個人促成有效市場的個別舉動加總成為一個高度複雜的模式,一個沒有人或實體能知曉或了解的謎團,更無法隻手引導:

「企圖引導私人如何運用資本的政治人物……沒有任何個人或議會、理事會能放心信任。」

無知與自由是資本主義的關鍵特質,這個概念來自現代通訊與運輸系統出現以前的生活情況,當時沒有全球數位網絡、網路,或是大他者的普及運算、感知及致動結構。(資料照,pexels)

我們在第二章簡單討論過新自由主義經濟學家弗雷德里希.海耶克,過去半世紀以來,經濟政策之所以賦予市場特權地位,就是以他的論述為基礎。海耶克論點的基本原則就是來自亞當.斯密關於整體與部分的假設。海耶克寫道:

「亞當.斯密提出創見,他認為我們恰好找到一套方法,命令人類採行經濟合作,背後原理超越我們知識與認知的理解範圍,他稱之為『看不見的手』,也許更貼切的描述會是隱形或無法測量的模式。」

和普朗克、梅爾、史金納一樣,海耶克和亞當.斯密都明確將自由與無知連結在一起。在海耶克的論述架構中,市場的神祕在於,大多數人在對整體無知的情況下仍然可以有效行動。個人不僅可以自由選擇,而且必須自行選擇,因為沒有其他做法,沒有全面知識或有意識的控制力量可以引導他們。海耶克指出,「人類規畫」是不可能的,因為相關資訊「超越任何單一心智的管控範圍」。市場情勢允許每個人在無知之中運作,「不需要任何人指使個人如何行動」。

(相關報導:

華爾街日報》命運掌握在微軟與川普手上:TikTok交易案9月15日待分曉

|

更多文章

)

海耶克選擇市場,而非民主。他主張市場系統不僅能推展分工,還能「基於均分知識協調資源分配」。他強調唯有此系統才能與自由相容。他同意世界也可能構思出別種文明,「例如白蟻的『國家』」,但這與人類自由並不相容。

馬克.祖克柏曾誇耀臉書知道每個人讀過的每一本書、看過的每一部電影、聽過的每一首歌,其預測模型還能在你去到某個陌生城市時向你推薦酒吧,你踏進店裡時,酒吧老闆早就調好你最愛的飲料等著你光顧。

臉書執行長祖克柏曾誇耀臉書知道每個人讀過的每一本書、看過的每一部電影、聽過的每一首歌。(資料照,AP)

「這是史上頭一遭,我們可以看到如此大規模、高品質的人類通訊資料……有史以來我們首次拿到一把顯微鏡……可以檢視非常精細的社交行為,這是過去無法觀察到的……」

「我們的目標是繪製出世界上所有事物的圖像與彼此之間的關係。」

其他監控資本主義領導企業也胸懷同樣的目標。谷歌的艾立克.史密特於二〇一〇年指出:

「只要使用者提供更多關於自己與朋友的資訊,我們就能提升搜尋結果的品質。使用者甚至不需要打字出來,我們知道你身處何方,我們知道你去過何處,我們多多少少猜得到你心裡在想什麼。」

微軟的薩蒂亞.納德拉把所有實體與制度空間、人們、社交關係理解成可以編入索引、加以搜尋的事物:萬事萬物都受制於機器推理、模式辨識、預測、預防、干預、修正。

監控資本主義不同於過去的資本主義,監控資本家也不是亞當.斯密或海耶克所想像的資本家。在此體制下,自由與無知不再結伴出現,不再是謎團的一體兩面。監控資本主義史無前例地同時握有自由與知識。同時掌握兩者的程度與機器控制力量的範圍成正比。這股不受阻礙的累積力量有效挾持社會的學習分化,確立監控收益賴以維繫的涵納與排除態勢。監控資本家宣稱擁有指使知識的自由,再利用知識優勢來維護並擴展其自由。

監控資本主義不同於過去的資本主義,史無前例地同時握有自由與知識,同時掌握兩者的程度與機器控制力量的範圍成正比。(示意圖,取自pixabay)

雖然資本主義企業在競爭市場中尋求各種知識優勢再正常不過,然而監控資本家將無知轉換為知識的技術能力超越以往,因為他們擁有下列條件,而這正是監控資本家與傳統烏托邦主義者的差異所在:可以實際轉換世界的財力與智識資本,並透過大他者不斷擴張的結構一一實現。更令人驚異的是,透過單向進行又無所不在的轉換計畫掠奪人類經驗,榨取監控資本。我們的生命被剝開、出售,收入用來購買監控資本家的自由與我們的臣服;他們累積知識,而我們對其握有的資訊一無所知。

這種新情勢揭開新自由主義為剜除雙向運動所提出的藉口,這同時也是原始資本主義勝利的先決條件:自由市場、自由市場中的行為者、自律企業。這顯示監控資本家已經摸透新自由主義辯詞的修辭手法與政治精妙所在,同時更追求嶄新的累積邏輯,掩飾資本主義世界觀的根本假設。他們不僅重新洗牌,還改變遊戲規則,假如沒有應用烏托邦主義者引進的數位環境以及廣袤的財富和科學資源,不但前所未見,更是無法想像。

(相關報導:

華爾街日報》命運掌握在微軟與川普手上:TikTok交易案9月15日待分曉

|

更多文章

)

我們已經仔細檢視過監控資本主義的新穎基本機制、經濟指令、搜刮能力、社會目標。我們的研究結論是,監控資本主義要求並掌控社會學習分化,這項特性使隱形的手不再隱形,隨之而來的權利也失去正當性。監控資本家在社會中運作,同時握有知識與自由,加劇監控資本家與社會之間的權力不對等關係。監控資本家已經掌握太多知識,不應享有自由,身為公民、社會及文明一員的我們必須了解這一點,才有可能打破惡性循環。

監控資本主義要求並掌控社會學習分化,這項特性使隱形的手不再隱形,隨之而來的權利也失去正當性。監控資本家在社會中運作,加劇監控資本家與社會之間的權力不對等關係。(示意圖,取自Pakutaso)

監控資本主義與民主

六十餘年前漢娜.鄂蘭在《極權主義的起源》中探討了這個議題,她從受挫的個體一路追溯到極權意識形態。個人渺小、無關緊要的經驗,加上政治孤立與孤寂,這些感受點燃極權恐懼的火苗。鄂蘭觀察到,這些意識形態彷彿「人事物皆不可靠的世界中最後的支持」。社會理論家狄奧多.阿多諾在他一九六六年〈奧斯威辛之後的教育〉(Education after Auschwitz)這篇動人的文章中指出,德國法西斯主義之所以獲得勝利,是因為太多人覺得追求有效率的生活變成不可承受的負擔。他說:

「讀者必須承認的是,法西斯主義與之引發的恐懼,和舊有權威……的傾頹、倒塌息息相關,人民還沒準備好心理自決。事實證明,他們能力不足以擁有掉在他們腳邊的自由。」

假如我們對爭取自決感到厭煩,然後屈服於大他者的誘惑,就等於無意中把返回故鄉的未來換成經消音、消毒而枯燥乏味的專制前景。以人類未來為代價解決問題的第三現代性就是資本主義及其數位能力的殘酷歪曲,同時也以令人無法接受的方式褻瀆民主。我在此重複托瑪.皮凱提的警告:

「市場經濟在完全不受干預的情況下……具有強大的分化力量,這對民主社會構成潛在威脅,也有可能損及社會正義的基礎價值。」

這正是監控資本主義降下的風暴,這個前所未見的原始資本主義形式成功以甜言軟語使眾人屈服,削減我們對民主前景的承諾。它給了我們不少,但奪走更多。

市場經濟在完全不受干預的情況下,具有強大的分化力量,這正是監控資本主義降下的風暴,前所未見的原始資本主義形式成功以甜言軟語使眾人屈服,削減我們對民主前景的承諾。(資料照,美聯社)

當我和小孩或年輕聽眾談話時,我常提醒他們,那些「擁有我們的物品」之所以會出現,其實是歷史的偶然,我提醒他們注意在監控資本主義展開心理麻痺戰略活動前,哪些價值與期待其實再尋常不過。我告訴他們:

「如果我們必須隱藏自己的生活,這是不對的,這樣不正常。如果我們午餐時間的聊天話題是比較有哪些軟體可以隱匿我們,保護我們免受令人不喜的入侵持續攻擊,這是不對的。」擋下五個追蹤器、擋下四個追蹤器、擋下五十九個追蹤器,打亂臉部特徵,偽裝語音……

我告訴他們,「搜尋」這個字的意思曾經是一場大膽的存在之旅,而不是以手指輕觸,然後原本就存在的答案就出現在眼前;「友誼」是奧祕的展現,唯有面對面的交心互動才可能締造出來;而「辨識」是我們看到心愛的人的臉龐所閃現的溫暖熟悉感,而不是「臉部辨識」中的辨識。我告訴他們,我們連結、同情的善良本能以及資訊受到要脅,強迫進行嚴苛的對價交易,向我們的生活進行嚴密的脫衣搜身,這是不對的。我們的每個動作、情緒、話語與想望都被分類、操縱、用來祕密驅趕我們踏上為別人謀利的未來式,這是不對的。我告訴他們:

「這些是嶄新的事物,前所未見,你們不該把這種情況視為理所當然,這都是不對的。」

假如未來幾十年我們能為民主重新注入元氣,那我們現在就該對被奪走的事物重新找回憤慨與失落感。所謂被奪走的事物,我指的不僅是「個人資訊」,岌岌可危的還包括人類對於掌握自己生活主權、創造自己經驗的合理期待。我們的內在經驗危在旦夕,那是我們行使意志以及建立意志展現的公共空間之根基。資訊文明社會秩序的主導原則搖搖欲墜,波及我們身為個人及社會整體回答以下問題的權利:誰知道?誰決定?誰來決定由誰決定?監控資本主義在這些方面篡奪了這麼多權利,充分顯示他們以令人震驚的方式濫用數位能力,也毀棄知識民主化、滿足生活需求效率等曾經宏大的承諾。許我們一個數位未來,不過我們要先確保那是人類的未來。

(相關報導:

華爾街日報》命運掌握在微軟與川普手上:TikTok交易案9月15日待分曉

|

更多文章

)

*作者為哈佛大學商學院榮譽退休教授,也是該校第一位獲得終身職的女性學者。長期投入研究數位社會的崛起,包括它對個人、組織與社會的影響,以及其對於資本主義的過去及未來的影響。此外,還建立並主持高階管理計畫「奧狄賽:下半場人生學校」。另著有The Age of the Smart Machine and The Support Economy。