英國皇家莎士比亞劇院(RSC)與社群媒體平台TikTok決定合作,設法吸引更多年輕人走進劇院,走近莎士比亞。

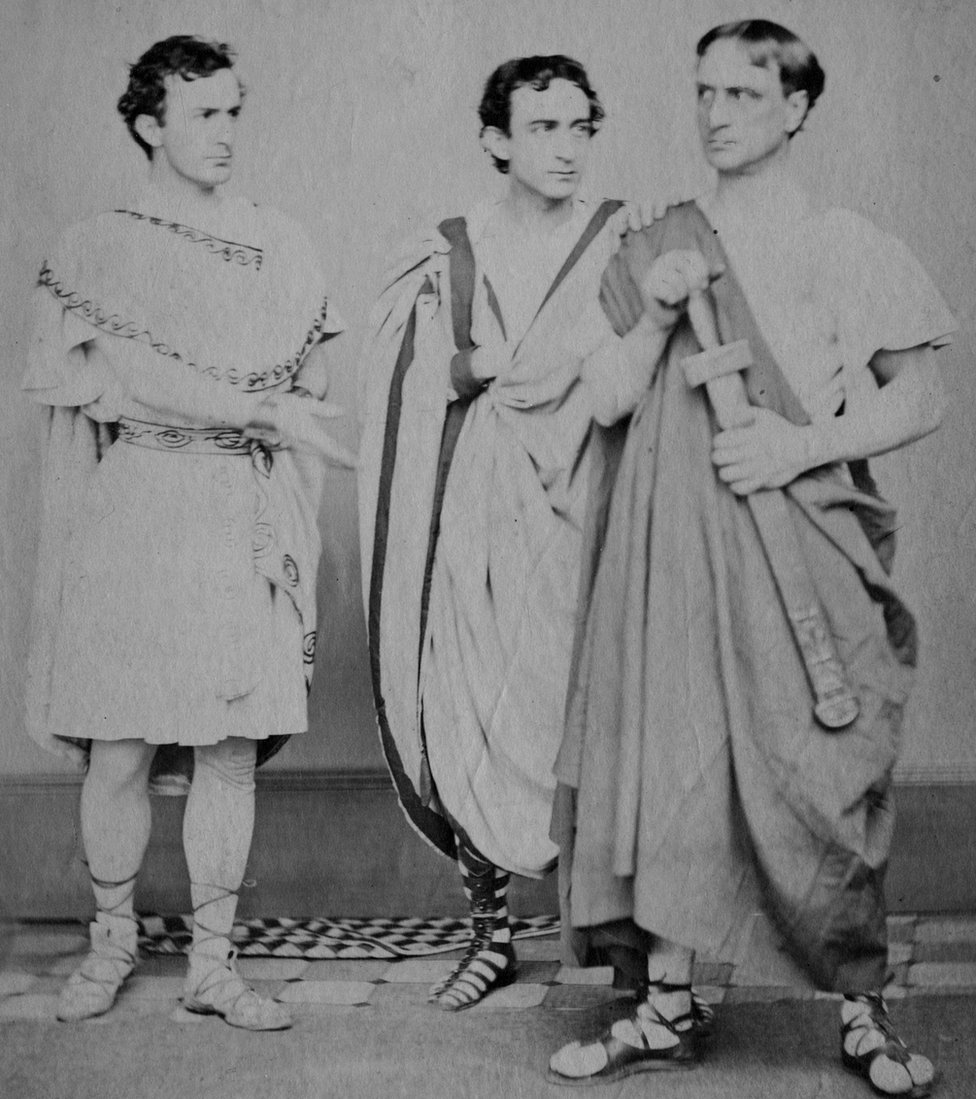

合作的具體內容是從2022年6月開始,14 -25 歲的TikTok用戶可以購買票價為10英鎊的演出門票,還可以得到旅行補助。獲得補貼的門票將可用於預訂該公司即將演出的《理查三世》和《All's Well That Ends Well》(朱生豪譯《皆大歡喜》,梁實秋譯《終成眷屬》)。

除了TikTok門票,RSC 計劃依托這個合作平台創作更多適合社群媒體傳播的內容,包括演出和觀劇花絮。

RSC 希望藉此向年輕人展示「戲劇與他們自身生活和經歷之間的聯繫」,TikTok的英國總經理沃特華斯( Rich Waterworth)表示希望通過與RSC合作「激勵更多的年輕人享受、體驗和參與各種形式的戲劇和藝術」。

但是,莎士比亞1616年就離開人世了,莎劇跟社群媒體時代的世界無關,跟你我今天的生活十分遙遠,莎劇是陽春白雪,不具現實意義,不是嗎?

觸及人性、超越時空

莎士比亞屬於英國也屬於世界,他的37部劇作流傳至今,在全球近 200 個國家上演,根據莎劇改變的影視作品還在播出,因為他超越時代、地域和民族,事關人性的根本。

莎士比亞 400 多年前寫愛情、謀殺、貪婪、野心、背叛、復仇和靈與肉的衝突,挑戰當時的世俗偏見、理念和假設;生活在TikTok和登陸火星時代的人們對這些並不陌生,或者有感同身受的體驗。

牛津郡一位英語教師索默塞特(Emma Somersett)在互聯網上發帖表述看法:

「無論社會演變、工業或科技發展到什麼階段,人性始終保持不變…… 莎士比亞戲劇現在和以往一樣有意義,因為人性沒有改變。與 16 世紀和 17 世紀的人們一樣,我們仍然被同樣的情感和慾望所困擾,閲讀莎士比亞將有助於我們了解自己和他人。」

她舉例說明:

- 《馬克白》探討野心如何腐蝕人性,道德和良知在野心和貪婪面前如何敗退;21世紀盛行的電視真人秀提供了很好的例子。

- 《威尼斯商人》揭示了自己和他人的利益關係;21世紀的世界到處可見不同表現形式的利己主義,而社群媒體則以最膚淺的方式詮釋著這種關係。

- 《羅密歐與朱麗葉》代表的愛情悲劇在今天,包括以往任何年代,都能引起無數人的共鳴,而社群媒體時代的孤獨和孤立特點,成為在線約會網站和婚姻介紹服務興盛的現實土壤。

- 《哈姆雷特》是個復仇的故事;復仇的故事充斥著人類歷史。哈姆雷特的悲劇告訴人們,復仇慾望可能具有難以置信的破壞性和危險性;這個主題在也在歷代的復仇故事中不斷得到印證。

語言通俗 容易改編

莎士比亞出身於富裕平民階層,在那個年代他為市民創作的舞台劇跟高雅無關,更貼近市井,主題寬泛,演出方式沒有特殊要求,使用的語言較通俗,屬於那個時代英國的「白話文」,傳承較容易。

英國達特茅斯學院英語助理教授甘波(Brett Gamboa)撰文指出,莎士比亞劇作經久不衰的原因之一是容易改編,劇情很容易套用。

比如,《奧賽羅》可以拍成印度寶萊塢電影,《查理三世》穿越到20世紀的美國毫無違和感,《羅密歐與朱麗葉》的悲劇被「移植」到伊拉克戰爭時的巴格達,或者不同族裔混雜的紐約上西區。

套用《羅密歐與朱麗葉》劇情最成功的例子之一是好萊塢影片《西城故事》,得過10項奧斯卡獎,此前同名歌舞劇在百老匯上演。

BBC藝術事務編輯崗帕茲分析:

莎士比亞的天才體現在他的寫作風格以及對人物的刻畫入木三分,而他的作品經久不衰的原因則可能歸於他創造的所有人物具有模糊的多重自我。 (相關報導: 每天與鬼魂打交道?掘墓工都很孤獨?揭開英國掘墓工作的神秘面紗 | 更多文章 )

他的戲劇充滿著見解,但他很少透露自己的觀點,不設簡單道德預判,這使他的作品自然地可以被人們利用,按照自己的目的來解釋作品內涵。