英國首都倫敦,作為引領國際潮流的大都會有過許多著名的世界第一:第一條單行道、第一塊推向市場的拼圖;第一個賣香蕉的英國城市以及第一個有沖水設施的公共廁所。

廁所一直以來都不單單是一個解決人體自然需要的問題。尤其對婦女而言,在住家以外的地方,無論是公共場所還是工作場所, 公廁是她們經過抗爭才有的設施。

然而,廁所儘管對人類社會的運作至關重要,但每年可供公眾使用的公共廁所卻越來越少。有的荒廢了,有的被賣掉變成了小咖啡館或小藝術館。

因此,作為對公共廁所的讚歌,我們來講述幾個你可能早就想知道卻毫不知情的倫敦廁所故事。

倫敦市長惠廷頓的大廁所

英國民俗故事中的人物惠廷頓(Dick Whittington)說:我以為倫敦街上鋪的都是金子,沒想到是人的排洩物。這句話可能是有人說過,但這個人物的原型,曾經在15世紀初擔任過倫敦市長的惠廷頓(Richard Whittington)應該沒真的說過。

英國民俗故事中的人物惠廷頓(Dick Whittington)說:我以為倫敦街上鋪的都是金子,沒想到是人的排洩物。這句話可能是有人說過,但這個人物的原型,曾經在15世紀初擔任過倫敦市長的惠廷頓(Richard Whittington)應該沒真的說過。在19世紀末之前,公共廁所像人們所想象的那樣是相當簡陋的。男人,一如既往能夠找到某個隱蔽的小巷子去放下自己的包袱。但是,女性則必須找到黑暗角落,或者去所謂「公共長排屋」解決如廁問題。

1423年,倫敦第一任市長惠廷頓(Richard Whittington)在如今已經被填成市區的沃爾布魯克小河(Walbrook)河口建了一個相當於架在泰晤士河上的「公共長排屋」,也就是有128個座位的公共廁所。

這座「便利所」為男女各設了64個座位,被認為是第一個按性別隔離的公共廁所。廁所的位置使它每天會被上漲的潮水沖洗兩次。

工人階級的婦女可以因此得以解決如廁問題,但對於更有身份地位的女士來說,最適合她們的是掛著窗簾的馬車上設置的單間馬桶。如果找不到這樣的地方,富有的婦女們就要經受膀胱容量的限制。她們的活動範圍受到廁所的限制,要麼呆在家裏,要麼在那些有身份的朋友或家人那裏。

猴子小屋和搖錢樹

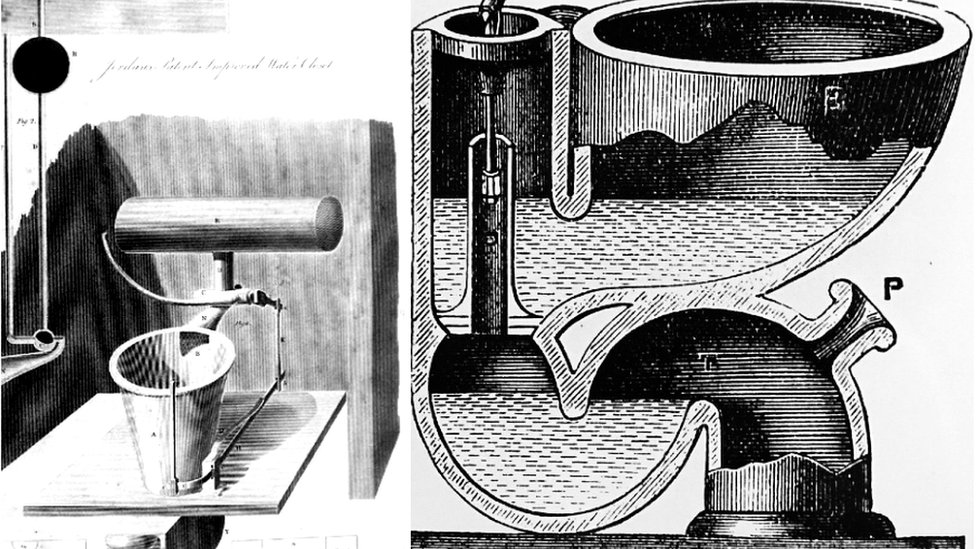

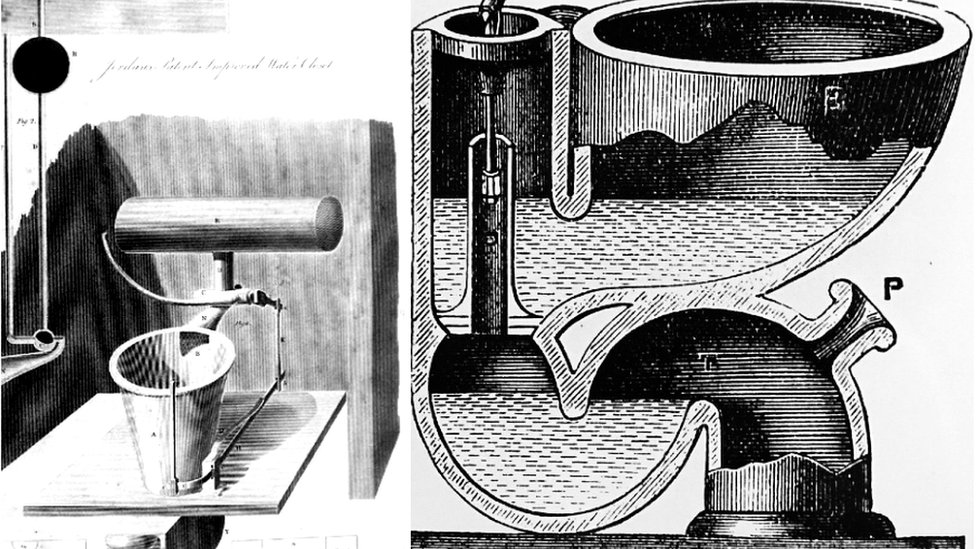

1851年在倫敦「水晶宮」(Crystal Palace)舉行了萬國工業博覽會,管道工詹寧斯(George Jennings)在會場安裝了沖水馬桶,他稱之為「猴子小屋」。這是管道工行業裏流行的俚語,靈感應該來自沖水馬桶管道的形狀。到展覽結束時,有超過80萬名參觀者使用了這些設施。

詹寧斯於是說服主辦方繼續開放廁所。這樣的收入相當可觀,一便士上一次廁所,這樣當年每年收入約為1000英鎊,合現在每年六位數的收入。

從博覽會那麼振奮人心的日子之後,倫敦的公共廁所又經歷過另外一些高潮和低谷。

「尿拴」和女用小便池

到19世紀末,被稱為「公共等候室」的公共廁所更加普遍了,但十有八九仍是為男性服務。沒有上廁所便利的婦女,彷彿仍然被一條「尿拴」所束縛,無法沒有後顧之憂地進入公共領域。

在第一個公共沖水馬桶誕生後不久,從19世紀50年代開始婦女衛生協會發起了一場運動,要求為女性「在教區人流量大的地方特別設立」沖水馬桶。

她的呼籲得到了醫學界(應該說更為重要的是男性們)的支持。倫敦帕丁頓區(Paddington)的衛生官員史蒂文森(Stevenson)表示,女性與男性有「同樣的生理需求」,對女性廁所的呼籲「不是由感性主義硬造想象出來的需求」。

到1898年,婦女自由和激進協會聯盟成立。它要求在已經為男性提供公共廁所的倫敦卡姆登區(Camden)建立公共女廁。這遭到了反對,反對者有的擔心女廁會使房產貶值,有的男性反對在男廁旁邊有女廁,還有的擔心女廁會造成交通危險。

直到1905年12月,在當時的倫敦聖潘克拉斯區(St Pancras)教區理事長、愛爾蘭劇作家蕭伯納的支持下,以及在公路、下水道和公共工程委員會發表一份報告後,該區才同意在公園街設立公共女廁所。

然而,即使女性能找到公共廁所,不平等現象仍在繼續。男性使用公共小便池免費,女性通常卻需要付費才能使用公共廁所。與男廁的簡單相比,滿足女性及其需求的「有水單間」(Water Closet, WC)所佔空間更大,也需要更多的維護。

解決這個問題的一種嘗試是安裝「女用小便池」,它類似於WC,但面積更小,有簾子,而不是門。與男用小便池一樣,它們也是自動沖洗的,但隱私不夠。這種女用小便池很快就被拆除了,部分原因是有人投訴說它們使用的方式「不乾淨」。 估計是它們與男用小便池不同,因為男性小便池芳香宜人廣為人知。

把女性留在應該的地方(家中)

第一次世界大戰的動蕩年月裏,獨身上路的女性旅客更多了,而且男人上前線打仗,婦女接過了以前由男人做的工作。由於工廠裏的男人少了很多,婦女當然可以使用已經安裝好的廁所。戰後,人們期望婦女回歸家庭,不要從男人手裏「偷走」工作。

1919年,工作場所的性別歧視被宣佈為非法。根據法律規定,基於性別理由禁止人們工作是非法的。但是法律沒有關於提供廁所的規定。根據倫敦博物館的資料,許多行業不僱用女性的借口是女廁所不足。

1992年的《工作場所管理法》規定,必須確保男女僱員擁有單獨的廁所設施,否則違法。

英國的廁所權利你知道嗎?

- 沒有在公共場所使用廁所的特別權利,地方當局也沒有義務提供廁所。

- 為顧客提供廁所的商家沒有為非顧客提供廁所的法律義務。

- 工作場所必須為其員工提供適當的廁所便利。

- 任何向公眾提供商品或服務的地方必須確保殘疾人能夠平等地使用其設施,包括廁所。

名字犯忌的廁所

Getty Images 千真萬確!女性與男性一樣,她們的身體也需要排洩廢物。

Getty Images 千真萬確!女性與男性一樣,她們的身體也需要排洩廢物。

公共廁所除了本來的用處,還有其他用途。英文中的另一個詞cottaging(俚語,指男性在公廁等地方的性活動),起源於維多利亞女王時代起建造的像磚牆小屋(cottage)一樣的廁所。男人們上廁所肯定會遇到其他男人,而且在廁所這樣的場所,暴露身體在所難免。

位於倫敦漢普斯特德希斯(Hampstead Heath)附近南端綠地的那個男廁所是受文物保護的一座維多利亞時代的地下廁所,現在已豪華裝修恢復了從前的輝煌。

追星族們可能想知道,2008年正是在這個男廁所裏威猛樂隊的巨星邁克爾(George Michael)因毒品犯罪被捕。

演員約翰·吉爾古德爵士(Sir John Gielgud)在倫敦切爾西(Chelsea)的一家男廁所被捕,當時的法律規定,一個人只要有「嚴重猥褻」的意圖就可以被捕。他很倒霉,遇到了在小便池旁「守株待兔」的臥底警察。

1937年,作家托馬斯·伯克(Thomas Burke)以保羅·普裏(Paul Pry)的筆名出版了一本名為《為你方便》的書。這是一本幾乎不加掩飾的倫敦公廁指南,詳細介紹了每個公廁的獨特聲譽。

他寫道:「如果想要一點粗糙魯莽,你就去科文特花園(Covant Garden)附近各小屋看看。如果你想做戲劇性的交易,你會去傑明街後面的那些小屋。如果你想找一個檔次好的交易,你應該去滑鐵盧車站的小屋。」

周而復始

1878年醫學雜誌《刺胳針》上的一份報告強調了對女性廁所的需求。報告指出「為了急切找到解決辦法,一些女士去餐館點上一份根本不想吃的茶點,還有人去女帽頭飾店和糖果店」。

「倫敦廁所密碼」保存了一個可公開訪問的數據庫,裏面有許多廁所的進門密碼。而英國廁所協會等組織則為提供更好的廁所服務而努力。皇家公共衛生協會認為,公共廁所應該被視為「與路燈、道路和收垃圾一樣重要,並同樣通過立法和法規得以很好執行」。