北京。咖啡館兒內真有不少「高音喇叭」,怕人聽不見?在中國十幾年了,還是很難理解,但為什麼卻有如魚得水的感覺?

有些地方,公眾場所要盡量避免喧嘩,人們也都照規矩行事。還有些地方,是中國。

我喜愛這個國家,她有許多值得喜愛的,但是,安靜不是其中之一。

世界各地有不少繁華熱鬧的大都市,人口數百萬、數千萬。但是,你要提高嗓門干擾了別人,可能會遭白眼兒:首爾、倫敦、東京……特別是東京。

中國沒有這樣的城市。

在中國,說哪家餐館兒非常棒,常用的形容詞不是「情調」、「高雅」這一類的,而是「熱鬧」。歸根結底,誰願意去那些不能帶孩子、不能開懷大笑、不能撒了啤酒、挑剔、枯燥的地方去吃飯?

經常還能聽到大笑

經常還能聽到大笑考慮到我在北京已經生活了12年,你可能會說,有人在公共場所「發聲」,對我這樣一個「硬漢」記者、完全融入中國方式的人來說,應該不算一回事,但是中國總能給人驚奇。

我坐在附近一個咖啡館,感覺很都市達人:攝入的咖啡因剛剛好;手邊有報紙、其他閲讀材料;耳邊迴旋著貝克爾(Chet Baker)憂傷的小號聲,音量正合適;我無法不注意到,對面坐著一位聰明、漂亮的女性,正在和朋友說話。突然……

「喂!!!」有人把音量提到最高開始打電話,百分之百的京腔兒。聽過北京的哥怎麼給家裏人打電話嗎?就是那樣。「哪…..兒?不是吧?」

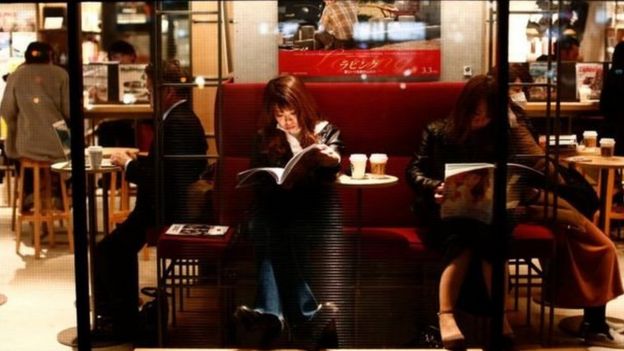

日本咖啡館兒更像安靜的綠洲

日本咖啡館兒更像安靜的綠洲正好這時,咖啡館裏走進一位中國農民,舉著他剛才在街上兜售的假的和/或偷來的手表。他自帶一瓶茶水,根本無意在咖啡館兒買東西,一屁股坐在風景最好的臨窗位置。一旁是他的哥們兒,也無意消費,興衝衝地向賣表的演示手機上的新遊戲。

啪啪!丁丁!當當!這兩位開懷大笑、玩兒個不停。

前面說的打電話的那位對話剛開始升溫,一位皈依基督教的年輕人坐在我旁邊開始禱告,然後開讀她每天的新課、日記式的入門書。

許多國家都是人滿為患

許多國家都是人滿為患附近又有人打起電話:「喂……!」

遊戲,爭吵,禱告,聊天,大笑,說話……「看那些星星,看星星怎麼發光呢……」

一個嬉皮範兒的中國小伙子打開筆記本電腦,揚聲器中傳出酷玩樂團(Coldplay)響亮的歌聲。他閉著眼睛,坐在椅子上搖頭晃腦、扭著身子跟著哼哼。

我環顧咖啡館兒,嘈雜中,除了我之外誰也沒反應,就好像這是完全正常的一樣。有人在聊天兒,有人在看書,有人在發短信,但是沒人抬眼注意身邊的活動。

紐約的喧鬧和中國城市有一比

紐約的喧鬧和中國城市有一比另外一個我也見過這種現象的地方是紐約。有一次我出去吃飯,餐館兒是開放式廚房。那是早上的高峰時間,我本來凖備邊吃邊看當天的《紐約時報》,一位廚師開始嘟囔同事,氣氛越來越緊張,至少我是這麼想的。

然後,被騷擾的那位廚師反攻對方,用挺嚇人的口吻說,「是,你接著說啊,就你能!」這時,我開始考慮是不是能用炒菜的鏟子當防身武器。

接下來,在門口收款台的餐館老闆扯著嗓子高呼,「嗨,保利,你去樓下拿些xxx草莓來!」

連眨眼的人都…沒…有。

大都市永遠都在動

大都市永遠都在動公共場所,音量放到多大才能是可接受的?不同的社會、城市、次文化如何找到各自的水平,個中還真有一些難以理喻的地方。

如果說是超大都市,本身噪音就很擾人,或許你必須放大嗓門才能超越?但是,中國農民在田裏幹活需要和什麼噪音競爭呢?

也許人太多,必須放大嗓門才能被聽到?但是,最近這些年,大多數中國人都是在沒有兄弟姐妹的家庭中長大的,對話的只有父母。

再說我的咖啡館兒。酷玩先生收起了電腦,遊戲男孩兒也走了,只有第一個女人還在打電話,不過現在她聲音小了許多:她在哭。 (相關報導: 陸客不來又怎樣?2016旅台人數不減反增加,原來除了日韓港,這國家也開始愛台灣 | 更多文章 )

她的這通電話顯然比我預想的要更重要。我心想,「我也曾經這樣呀。」

酷玩固然好聽,但是公共場所放大音量聽?

酷玩固然好聽,但是公共場所放大音量聽?