今年適逢二二八事件70周年,而蔡總統也揭示將落實轉型正義的政見,在這樣的氛圍下,如何深入探討二二八事件的歷史意義,催生二二八事件的轉型正義的報告,是值得國人省思的重要課題。

就轉型正義而言,原本就包含了真相的釐清、責任的追究的工作。而促進檔案進一步的開放與應用,是探討歷史事實的重要配套工作,進而可以在歷史的事實上,追究歷史的責任。追究責任一方面可以記取歷史的教訓,讓二二八事件的悲劇永遠不要再發生。另一方面,也可以提供社會和解的基礎,強化台灣社會的共感。

但是,為什麼會有二二八事件這樣的悲劇發生呢?過去,可能著重於追究執政者跟相關政治人物的責任,這個做當然很重要,但是,可能我們也需要考慮,是什麼樣的政治體制下才會發生這樣歷史的悲劇,過去的相關的政府機關到底做了什麼事,才會造成這樣的歷史悲劇?這也是需要進一步再追究的。同時,我們也必須思考,是什麼樣的文化衝突會造成這樣的歷史悲劇?為什麼會有一個不尊重自由民主、一個侵犯人權的統治政權會統治台灣?為什麼會有一個相對不尊重自由民主法治的政權,在過去曾經會長期統治台灣?這是在二二八事件發生70年後,我們應該再深思反省的。

1. 悲劇發生的結構性因素

在日本51年殖民的統治,臺灣菁英和人民也曾經不斷地爭取台灣主體性的改革,而台灣與中國之間也出現了相當的落差。戰後初期臺灣菁英或許沒有意識到此一文化落差的問題,而有血緣式為主的漢民族想像。因此,1945年日本戰敗投降,大多數的殖民地皆在追求殖民地解放時,台灣大多數菁英則是期待透過中國來台的接收脫離殖民地的地位。直到國民政府統治發生問題之後,前述的文化落差,才突顯出來。

其中司法制度的運作,是一個重要的面向。因為日本統治時期,司法制度已經有相當的發展,特別是社會菁英對司法的程序和獨立,也有相當的認識與期待。但是,國民政府仍然「人治」的色彩相對濃厚,對於司法體制運作相對不尊重。二二八事件之前發生的兩個嚴重的司法事件,便受到相當的關注。

其中一個是在二二八事件中遇害的王育霖先生,他本來是臺灣人在日本本土第一位檢察官,戰後回台繼續擔任檢察官的職務。當時他拿著搜索令要去新竹市查辦相關的貪污的案件,結果被市政府官員派警察把他包圍,搶了他的搜索令,他也因而被迫去職。另一個例子,是發生在今天的彰化員林,當時是台中縣政府所在地。當時是地方法院跟檢察官簽署相關的法律文件,由法警到員林要去拘捕在縣政府服務的嫌疑犯,到了當地也是被當地政府官員找來警察,把去執行公權力的司法人員包圍,甚至對法警開槍,導致受到重傷。這些事發生在二二八事件前的司法案件,實際上也是一種文化的衝突,對臺灣菁英而言,也難以接受。

(相關報導:

300名逃犯中只有9個存活…奧地利這個集中營的故事,告訴你轉型正義的真實意義

|

更多文章

)

王育霖先生(圖片來源:維基共享資源/想想論壇提供)

其次,人民的期待跟政府的施政也會有一定的落差。對當時的臺灣菁英和人民而言,脫離殖民統治了,人民有機會當家作主,可是在公部門服務的台籍人數和比率,並沒有比以前改善,甚至有惡化的現象,比例越佔越低,而且還同工不同酬。再就經濟層面而言,以前是日本資本壟斷的產業,戰後是否台籍菁英和資本家有機會參與呢?問題是:當時陳儀號稱要實施民生主義、發達國家資本,在中央政府的政策下,日本時代一些重要企業,台灣人還是沒有機會參與。既然無法經營日治時期原有的企業,有些台籍菁英試圖由民間自己投資企業,看能不能有作為,結果在節制私人資本的政策考量下,仍然遭到打壓,也沒有機會參與。這些問題透過楊亮功的調查報告或是白崇禧的「宣字第一號」,都可以發現。楊亮功更指出政策面的根本問題:中央方面,對於新收復之領土,不惟不能多予以資本與原料之補給,以助長台灣產業之恢復發展,反而以種種徵收,以造成台灣經濟之貧血,與產業之凋敝。

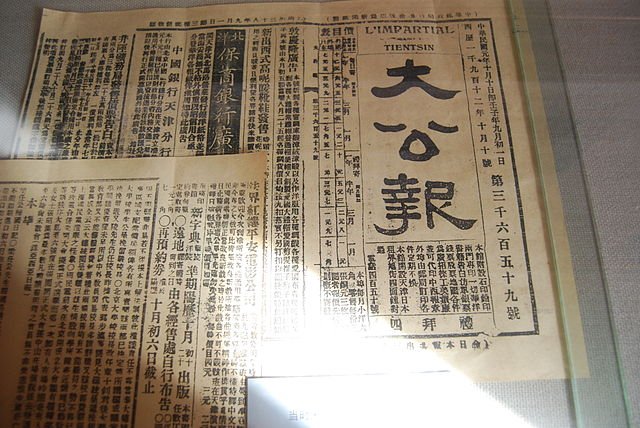

臺灣菁英在經濟、產業部門的發展遭到壓抑是一件事,更嚴重的是,正如中國著名的文學家蕭乾在登在當時《大公報》的《冷眼看台灣》所描述的,煙囪都無法正常冒煙也就說明生產力的低落,既沒有機會生產生產力又低落,這是一個政府施政跟人民期待的落差。這和當時官方排斥臺灣菁英,而在這篇文獻中,對於台灣社會生活與中國之間的嚴重落差,也有十分鮮明的敘述。

中華民國元年雙十節當天在天津出版的《大公報》(圖片來源:Xrdtj ,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0/想想論壇提供)

而當時政府實際統治發生很多弊案,當然政府發生弊案也不是很特殊的事,很多時代都難免有些弊案,而當時政府面對弊案的這種態度相當的不負責任與輕佻。當時曾有議員質疑官方庫房鴉片不見了,正常的狀況下,縱使不願認錯,至少也應該回答不知道為什麼不見了,需要調查一下。想不到政府官員的回答是,這白蟻吃掉了,完全不理會。這樣的態度,也引起了輿論的不滿。

對於台灣施政出了問題,當時的國民政府對此也不是完全狀況外。1946年,國民黨中央派了劉文島到台灣來做調查,調查報告除了指出當實施政不良的狀況外,還特別提及陳儀介入司法,袒護貪污首長的問題。對司法機關要去法辦貪腐事件時,陳儀如何一再,介入保護不法官員,有明白的紀錄。那個報告到了中央,中央又不處理,這是一個很大的問題。

除了文化的磨擦外,政府統治的政策實也不理想,行政機關的作為也不佳,當時中央又不願推動改革,這或許才是二二八事件發生的重要因素,至於查緝私菸只是一個導火線而已,結構性的因素才是重點。

2. 責任的探究

近來,蔣介石在二二八事件的責任問題,又再次成為討論的焦點,也引發不同觀點的衝突。基本上,他作為中國國民黨總裁兼國民政府主席,掌握國家最大的決策權,發生了國家公權力嚴重侵害人權的事件,本來就責無旁貸的。而檢視二二八事件前後的作為,蔣介石的責任問題更受矚目。這本來在2006年二二八基金會出版的責任歸屬研究報告中,陳儀深教授已經基於史實有相當深入的討論,但是,基本的論證卻依然遭到沒有史實依據的批判。

如前所述,1946年國民黨中央已經知道臺灣施政有嚴重的問題,卻遲遲沒有追究責任或進行改革。而二二八事件發生前,國民黨中央和蔣介石也充分掌握問題,俞濟時指出事發前有六項重要的資訊已經回報中央:一、臺閩人士反對陳儀擔任臺灣長官。二、臺胞對臺灣省行政長官公署措施,自去年初由熱衷轉為失望。三、臺政大權集長官一人,缺少臺人參政機會。四、官吏傲慢、貪婪舞弊、以及接收紊亂,排臺重日。五、專賣局、貿易局與民爭利,人民無謀生餘地。六、臺幣價格低落米價飛漲,產業停頓失業普遍,幫會盛行治安可虞。可是中央並沒有強力督促陳儀改善,或是調整政府的政策。

(相關報導:

300名逃犯中只有9個存活…奧地利這個集中營的故事,告訴你轉型正義的真實意義

|

更多文章

)

事件發生後,經過官民折衝,秩序已經漸次恢復,除了嘉義等少數地區外,也沒有武裝的抵抗。結果在「台北市秩序恢復,商店開市,交通正常,國校學生恢復上課」的3月5日,蔣介石偏聽陳儀及情治單位的報告,不顧勸阻,派兵來台鎮壓,事後還宣稱是臺灣菁英提出過份的改革要求,可是處理委員會當時根本還沒有提出改革建議。縱使事後提出改革建議,不僅陳儀沒有接受,各方也紛紛表態向中央輸誠,仍然遭到鎮壓。

不錯,蔣介石曾經下令「嚴禁軍政人員施行報復,否則以抗令論罪」,可是命令下達之後,根據目前已經出土的官方檔案,對臺灣菁英的逮捕才全面性的展開。其中有不少逮捕或是不經審判即非法處決的案件,都曾經上報中央。連楊亮功在臺灣試圖拯救他認為無辜的數位台籍菁英,都全然束手無策,陳儀且拒絕提供逮捕、處決名冊給他。

就此而言,蔣介石前述的命令,根本沒有效果,只是具文而已。而且在政府控制局勢之後,不經審判,處決嫌疑犯,根本就是完全違法之舉。事後,蔣介石不僅沒有追究相關官員的責任,連丘念台建議不宜在臺灣直接調升相關官員的職位,也為被蔣介石採納。

最後,當時少數沒有被逕自行刑的案件,在參謀總長陳誠提出送交軍法審判是違法行為的報告,蔣介石也依然故我,不願改變。

而在國民黨方面,當時在一黨訓政體制下,根據法體制和實際運作,國民政府各機關必須對國民黨中央負責。可是,直到目前司法機關的判決是以現狀下國民黨是普通政黨來判決,而沒有根據當時的「訓政時期約法」及「國民政府組織法」,來檢討國民黨在二二八事件中的責任。

當然,在二二八史料持續出土的狀況下,責任的探究,仍有繼續進行的必要。最早中央研究院近史所將進行行政院二二八事件調查報告的檔案、史料,出了六大冊的史料集,臺灣文獻委員會和國史館也出版了相關的史料集。2000年政黨輪替後,經過廣泛的史料蒐集工作,國史館跟二二八基金會在前國史館館長張炎憲的推動下,前後出了18本彙編。理論上,經過好幾波的史料徵集,應該是蒐集得差不多了。結果不是,今年國史館又重新蒐集出版了八本(含臺灣文獻館兩本)。而中央研究院台灣史研究和二二八基金會,針對台史所蒐集的保密局檔案,去年到今年預計可以出版五本。以二二八基金會到後期的賠償作業為例,最多的是彰化縣,這是因為彰化縣事後監視二二八人士相關警察的文獻出土了,那是不是要問那其他縣市的呢?是不是也應該有或還沒有找到。

二二八是個不幸的歷史事件,因此第一步應該回歸歷史,回歸歷史最重要一件事情是,透過歷史研究,盡量去求證探求當時的問題的癥結點,可是目前政府相關(研究、檔案)機關,除了國史館之外,嚴重欠缺臺灣戰後政治史專攻的歷史學工作者,這對於全面性事實的研究和責任的探討,是明顯的不足。

3. 轉型正義與臺灣命運共同體

二二八事件本是一個當時來接收的一個外來政權施政不當,國家公權力違法人權的問題。可是因為當時事件之後,臺灣就很快就進入動員戡亂體制,緊接著就戒嚴,從來沒有什麼機會從頭去審視這個戰後初期發生的一個重大的人權事件。因此,在臺灣二二八事件甚至慢慢就被認為主要是族群的衝突問題。將國家侵害人權的事件簡化為族群的衝突問題,不僅在史實上大有商榷的餘地,也非常不利於台灣社會正常的發展。

(相關報導:

300名逃犯中只有9個存活…奧地利這個集中營的故事,告訴你轉型正義的真實意義

|

更多文章

)

更重要的是,2017年台灣內部的族群組成與1947年台灣的族群問題是完全不一樣的。1947年的外省族群主要是跟著政府來接收的政府官員及相關人士,是處於外來接收的一個狀態,而且事件中對人權的侵犯,主要是派來臺灣的軍憲警特,其中為數可觀的在1947年以後也離開台灣。2017年,台灣內部的族群中的外省人新住民,他們大部分是1949年以後跟著中華民國政府敗退到台灣來,他們的爸爸甚至祖父可能根本在1947年就沒有在台灣,縱使在台灣他們也跟二二八事件也未必有關係,也未必行使公權力傷害人權。他們基本上和二二八事件是沒有關係的,更不應該在二二八事件被視為族群衝突的狀況下,承擔歷史的疙瘩,甚至背負原罪。

因此,我們探究二二八事件責任的目的,正是回歸歷史的真相,讓台灣島上絕大多數的人民,在歷經數十年共同的歷史命運,共同歷經白色恐怖、國際舞台遭到打壓,也共同努力創造了台灣的經濟奇蹟和自由民主改革的成果,可以站在共同的歷史上追求我們的未來。

不過, 轉型正義固然不可或缺是真相的釐清與責任追究,但更重要一點是不要再犯了。不要再發生類似的歷史悲劇,就是我們應該要拒絕抗拒一個不尊重自由民主人權的政權在台灣出現的可能性。目前香港的菁英和年輕人就發現他們的自由、人權一步步在流失,台灣運氣比較好,我們自由民主人權在世界上是算優秀的,但問題是臺灣的自由民主人權,實際上是有潛在威脅的,特別是外在政治力的威脅。譬如我們人民有人被迫表態,講某些話,不然就沒辦法做某些生意,因此有些出版社就拒絕出某些書,某些書商就會把某些書下架。

二二八事件悲劇,就是來自於外來一個不自由不民主不尊重人權的政權來統治,記取教訓,對於外在的威脅就要保持戒慎恐懼的態度。既然追求轉型正義的目的,不是報復而是避免歷史再犯,就應該要深化自由民主人權的價值,還有我們好不容易在臺灣得來的民主體制。因此,我們必須維護我們自己當家作主的民主體制,要拒絕、要抗拒、要抵抗任何一個可能會侵犯台灣自由民主人權的外來的壓力。

本文經授權轉載自想想論壇(原標題:【二二八70週年】二二八事件70週年與轉型正義的省思)