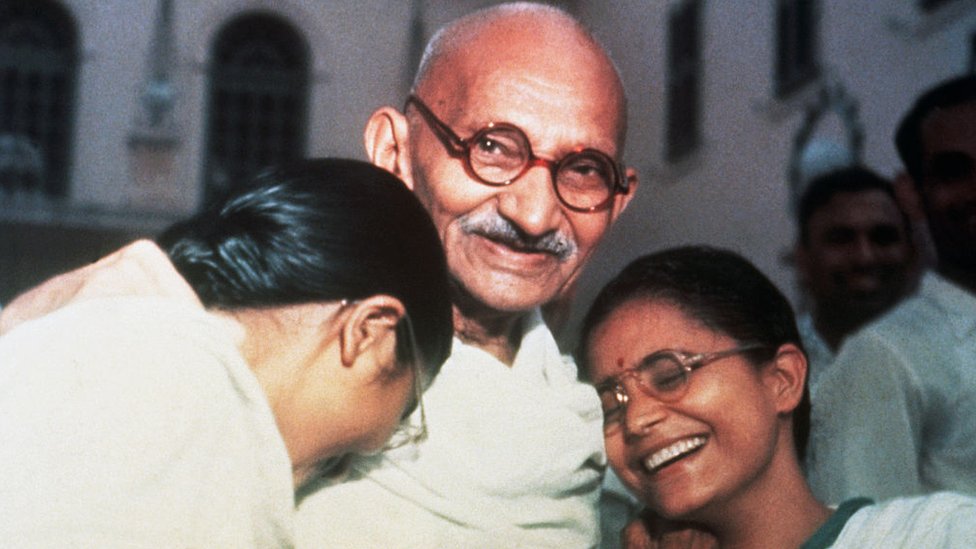

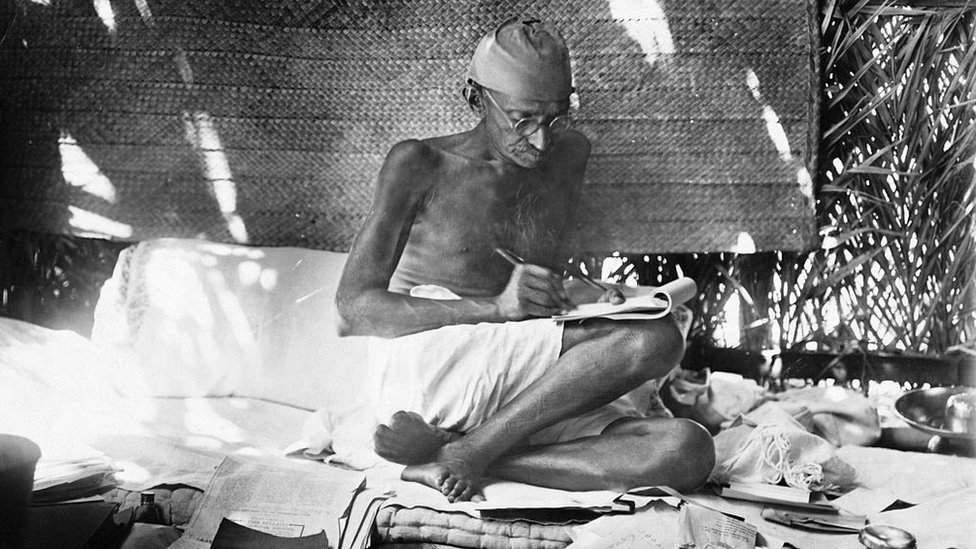

1940年代,強勢的大英「日不落帝國」向一個身穿布衣的和平運動領袖認輸。

他就是被印度尊為「聖雄」的莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地(Mohandas Karamchand Gandhi)。

當時,印度還是英帝國的一部分,印度法律的最終決定權在英國。

甘地為印度擺脫英國殖民統治,爭取最底層窮困民眾的基本權利,一直努力通過政治途徑爭取獨立。

至今,他開創的非暴力抗爭理念仍然在世界各地流行。

在甘地誕辰150週年之際,BBC帶你回顧這位民族獨立運動領袖的七個人生片段。

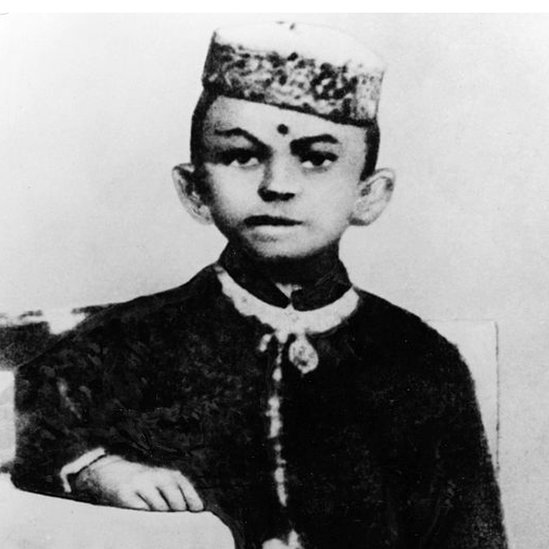

精英世家

1869年10月2日,甘地出生在印度西北部的土邦博爾本德爾(Porbandar) ,這裏如今是印度古吉拉特邦的一部分。

甘地成長在當地的一個豪門望族,他的父親曾經擔任博爾本德爾邦的總理。

甘地的母親是虔誠的印度教徒,在她的培養下,甘地成年後篤信印度教義,特別表現在他堅持吃素,寬容禮讓,生活簡單,主張非暴力。

未能為父親送終

甘地13歲那年,家裏安排他與當地一個14歲的女孩卡斯特芭成婚。

少年時代的甘地,對家庭嚴格的清規戒律特別反感生出很多反叛行為:家裏吃素他偏要吃肉,還曾去過妓院,不過他後來曾解釋說,他雖出入妓院,卻並未嫖妓。

甘地後來寫道:「我就像是掉進了罪惡的虎口,不過神明以他無量的慈悲保護我沒有自甘墮落。」

他每次「惡習」之後都自我檢討反省懺悔。他的父親臨終之前,他因為離開病榻去與妻子做愛而痛失了為父親送終的機會,這讓他悔恨終生。

甘地在自傳中寫道:我深感羞恥和痛苦。我跑進父親的房間, 這才意識到如果不是獸性蒙蔽了我的雙眼,父親一定會在我懷中離開人世。

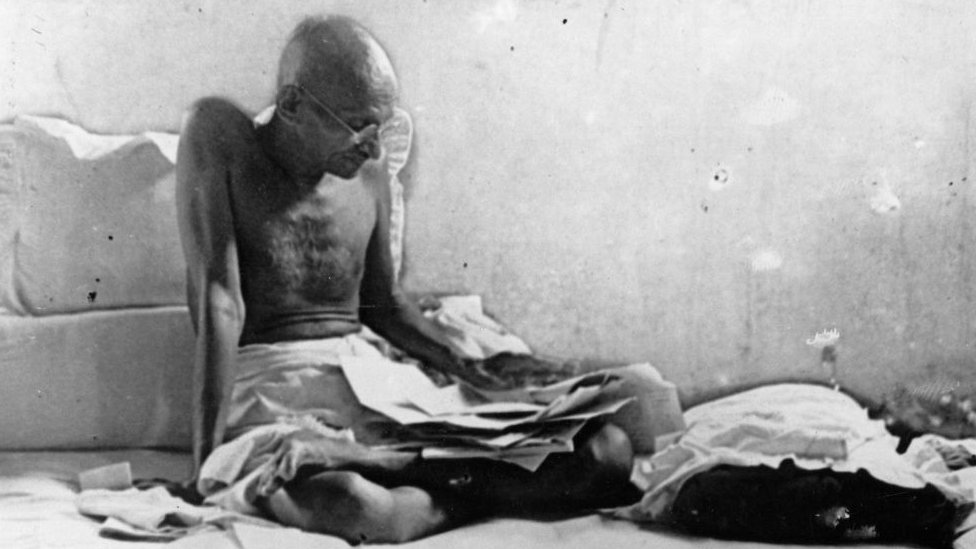

發誓禁慾

甘地在倫敦攻讀法律時,結識了證道學會(Theosophical Society)的成員。在他們的啟發鼓勵下,甘地開始更仔細地研讀印度教的經書,特別是薄伽梵歌(Bhagavad-Gita)。

甘地曾表示,古老的印度經書曾給他很大安慰。他對印度教的領悟更加深刻,也開始更加仔細地研究其他宗教,特別受到耶穌基督在山上的傳道內容的影響。讓他尤其心生感動的,還包括俄羅斯作家列夫·托爾斯泰(Leo Tolstoy)。

這些經歷都促使他重新回到童年時代就被教誨的傳統印度教準則:食素、戒酒、禁慾。

甘地與妻子共生育了五個孩子(其中第五個出生後便夭折)後,他決意禁慾,開始穿上了被他稱為「喪袍」的傳統印度白布袍。

甘地晚年曾經有過廣受爭議的實驗:他要孫侄女瑪努和其他女孩與赤身裸體的他一起就寢。據他的傳記作家拉瑪查德拉·古哈(Ramachandra Guha.)所寫,他要「考驗、再考驗自己征服性慾的能力。」

雖然沒有任何證據顯示他曾與任何這些女性有性關係,而且他的這一實驗總共只進行了兩個星期,但卻招致了方方面面的批評。

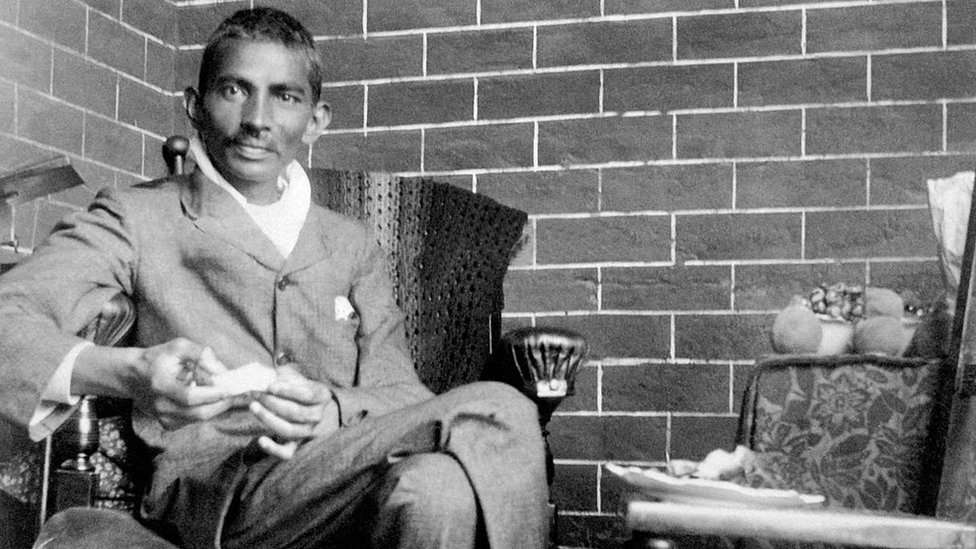

反抗南非種族隔離

在英國學習法律畢業後,甘地回到了印度開始執業。他的第一個案子失敗,被一個英國官員趕出了辦公室。 (相關報導: 2019全球展望》這會是很不穩定的一年!英國《經濟學人》總編輯對2019年的12項預言 | 更多文章 )

深感羞辱的甘地接受了在南非的一份工作,1893年啟程前往南非,在那裏生活了21年。