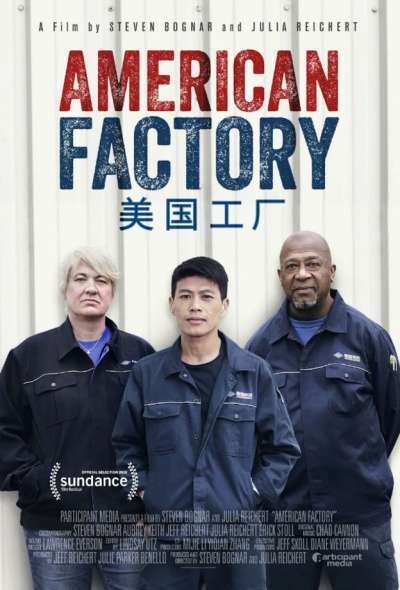

網飛公司(Netflix)近日發行的紀錄片《美國工廠》呈現中國福耀玻璃集團在美國設廠後面臨的重重困難。福耀2014年在美國俄亥俄州戴頓僱傭了兩千名美國人,但中國僱主與美國工人間的蜜月期卻沒有持續很久,中美文化差異、資本與工會之間的矛盾就逐漸浮現。 影片揭示著中美製造業的優劣勢、資本與工會的角力以及自動化對製造業的衝擊。《美國工廠》也是美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒參與發行的首部電影。

BBC中文專訪《美國工廠》導演萊切特(Julia Reichert) 和博格納爾(Steven Bognar),討論他們夫婦歷時三年在中美間拍片的感悟、與福耀集團董事長曹德旺的深入交流及針對影片的各種解讀。茱莉亞和史蒂文仍記得福耀宣佈將在俄亥俄州戴頓建廠的那天,城裡人們是如何雀躍歡呼的。

「也許生活可以像原來那樣好,也許我們又有一個像家庭一樣的社區了,」兩位導演向BBC回憶當時戴頓民眾的期待:「這將是城裡最好的工作。」

福耀時薪只有14美元,不及通用汽車的一半

位於美國中西部的戴頓曾是製造業重鎮,但隨著美國製造業外移,它逐漸式微,成為典型的鐵鏽城市。自80年代起,戴頓人口逐漸下滑到現有的14萬左右。

2008年,戴頓遭受又一重擊,通用汽車宣佈關閉當地工廠,直接導致2500人失業。低氣壓縈繞小城,時薪30美元的工作消失了,很多人被迫轉而去做時薪9美元的工作,在倉庫裡日復一日地做著掃描二維碼的機械工作。

正因如此,2014年福耀宣佈接手通用汽車的舊廠房時,居住在戴頓的導演茱莉亞和史蒂文,馬上察覺到了社區裡人們欣喜的心情。儘管福耀的時薪只有14美元,不及當年通用汽車的一半。

福耀集團由中國商人曹德旺創立,總部設在福州,在上海、香港上市,主要生產車用玻璃。中國企業在美建廠主要出於接近市場和降低成本的考量,美國部分地區提供豐厚的稅收減免,土地廠房、電費等運營成本比中國低。

美中文化強勢碰撞 勞權生計難兼顧

一家中國公司要在美國建工廠、僱傭美國人,這引起了茱莉亞和史蒂文極大的好奇。「我們沒有具體計劃,甚至沒有想過『文化衝突』這個詞,我們當時只憑直覺,覺得中國人和美國人之間會有一些有趣的交流,」他們對BBC說。

短暫的蜜月期後,美國工人和中國廠方及外派人員間難以調和的差異在紀錄片鏡頭前漸漸浮現。本來滑稽的文化衝突,急轉直下變為不安、恐懼和針鋒相對。

美國人無法適應磨滅個性的軍事化管理和日復一日的長時間機械式工作,驚詫於中國工人撿玻璃不戴防割手套、把化學殘液直接倒進下水道。被派到俄亥俄的中國工人對美國同事的低效率很無奈,更不解他們為何每天只工作八小時、每周有雙休日,依然要組織工會鬧罷工。

後工業化時代注重個體尊嚴、環境影響和生產安全的美國模式,與強調效率、刻苦耐勞的中國模式產生了激烈碰撞,中美製造業的差異在這樣的過程中顯露無疑。

茱莉亞和史蒂文說,拍攝的關鍵轉折點,出現在深入了解外派到戴頓的中國工人生活中。

「他們就像是被派駐到外地的軍人一樣,」這是兩位導演的第一印象。中國工人們住在離工廠不遠的公寓裡,每間臥室住兩個人,公寓裡只有簡單家具,一開始甚至沒有淋浴隔簾。與其說是家,不如說是宿舍。

影片的主要人物之一王鶴是福耀最優秀的工人,與其輔導的美國工人也結成了好友。「王在機床上非常優雅,像一位芭蕾舞演員似的。」片中呈現了王鶴在一日緊張工作中,唯一的放鬆時刻是在夜幕中獨自抽煙。「我們以為中國人會很喜歡美國生活,但其實他們覺得這裡很無聊,」 茱莉亞說。

兩位導演坦言,他們原本對中國的了解不多,影片最終能夠深入挖掘中國工人的生活,得益於中途加入的多位年輕中國製片人,其中張苡芊和李米傑最終被列為共同製片人。導演表示,他們提供的幫助遠超出語言,對影片的貢獻至關重要。「他們住在我們家裡,長時間一起工作,分享他們的成長背景。他們給我們推薦關於中國的書,包括作家餘華的《十個詞匯裡的中國》與《紐約客》雜誌前駐華記者何偉(Peter Hessler)的《尋路中國》。」

影片對美國藍領生活的挖掘同樣細膩而溫情,一路追蹤工人組織工會爭取在薪水和福利話語權的過程;展現工人在美國製造業衰敗下的困境,以及他們如何在生計和追求勞工權益之間作出取捨。

支持藍領故事搬上大螢幕 歐巴馬夫婦加入發行

中美兩種模式在攝像機記錄的故事中產生碰撞,但影片並沒有將其簡單歸結為二元矛盾,未作道德審判,也沒有停留在展示浮於表面的文化差異,而是讓事件中的每一方敘述自己的故事。

歐巴馬夫婦說,這正是為何他們選擇參與發行這部電影的原因。影片裡戴頓工廠的環境,也讓同樣來自中西部的蜜雪兒回憶起同為藍領的父親,她認為大螢幕上應該有更多關於藍領群體的故事。

在中國,「歐巴馬參與製作」成為該片的一大賣點。有觀眾認為,主張全球化的歐巴馬通過支持《美國工廠》作出政治宣言:全球化路途儘管並非一路平坦,它對美國經濟終有好處。

導演史蒂夫否認了政治解讀的視角,表示歐巴馬夫婦是在全片完成之後才加入支持發行,對影片內容並無作出刪改。

全片沒有使用任何一位總統的畫面,儘管拍攝周期涵蓋了2016年總統競選時期,也捕捉到了中美工人觀察大選的場景。最終贏得大選的川普抨擊中國搶走工作,主張將製造業帶回美國,似乎與《美國工廠》的主題十分契合,但導演們抵抗住了在影片中呈現時事的誘惑。

「我們希望這是一個非政治化、更長青的故事,」史蒂夫解釋說。他們接受歐巴馬的高地影視製作公司的協助,並非是作出政治表態,而是出於認同「高地」的願景:鼓勵回歸人性、高於極化政治的交流。

福耀董事長曹德旺:工會制度包庇工作不努力的人

對於歐巴馬的青睞,福耀董事長曹德旺自有一番解讀。在他看來,工會制度包庇了工作不努力的人,不適合製造業發展,導致了美國製造業的衰敗。「歐巴馬為什麼要買這個片子?我認為他就是發現了這個問題,」曹德旺在接受媒體採訪時說。

電影中,他對工會的反對態度表露無遺:「如果工會進來,我就不做了。」部分美國工人發起成立工會的投票,福耀採取多種措施打壓和防守,最終反對工會方的票數較多而勝出,福耀逐步轉虧為盈。

影片中的曹德旺複雜、矛盾而多變。建廠初期,他表示,賺錢是次要,主要是希望通過戴頓工廠改變美國人對中國的印象。但在美國管理者無法提高生產效率、工廠持續虧損時,曹德旺惱怒地將美國高管的「失職」歸咎於對中國人懷有惡意。

導演:美國高管從未表露對中國人的歧視

「他百分之一百錯了,」兩位導演對BBC說,在他們的觀察中,美國高管從未表露對中國人的歧視,但導演們當場沒有與曹爭論,「那樣就是超出了紀錄片導演的本分、干預故事的發展了。」

兩位導演表示,追拍曹德旺的三年中,感受到他心情隨著工廠境況而跌宕起伏,但曹對影片製作的態度從始至終開放。「我想讓美國人相信,中國工廠不是他們想像的那樣,公開我的行為,也有利於增進兩個國家文化相互了解。」曹德旺在影片上映後表示。

與73歲的曹德旺一樣年長的茱莉亞說:「我欣賞曹董事長,他答應拍攝之後,福耀每個人都聽命於他而配合。他也從來沒有違反他的承諾,即使是在工廠最困難的時候。」在三年的過程中,導演採訪曹德旺約八次,每次都超過一個小時,高層會議也向製片方敞開大門。

影片完成後,兩位導演在曹德旺戴頓的辦公室裡給他播放了全片。讓他們意外的是,曹德旺的反饋非常積極。「董事長說從電影裡面學到了很多東西,會播放給公司在國內的管理層看,」茱莉亞說。

兩位導演透露,片名《美國工廠》帶有雙關意味。一方面,戴頓工廠是曹德旺全球商業帝國的一部分,「是曹董事長的美國工廠」。同時,它又是一個位於美國的工廠,見證了鏽帶製造業的興衰輪迴。

在《美國工廠》中,有觀眾看到了中國資本拯救美國就業,」中國效率「將代表製造業的未來;有人注意到中國企業的不合規,勞工權益最終被資本碾壓。中美、資本與勞工的角力作為兩條敘事主線相互交纏,最終停在了自動化將徹底改變製造業的落點。部分美國工人的效率始終沒達到福耀的要求,廠方決定提升自動化程度,以更多機械臂代替工人。《美國工廠》講的是有中美特色的故事,也是一個全球性的故事:在新一輪自動化革命中,所有工人可能都終將淪為受害者。