用「資料科學」研究「空污」:中國大陸霾害何時來?台灣工廠排放的空污如何擴散?以前只能用自己的呼吸道偵測,現在「空氣盒子」為你即時追查 PM2.5 濃度變化。這不只是中研院資訊科學所陳伶志副研究員的計畫,更是一位技術宅父親對氣喘過敏兒的愛。

想像一下,若是大雄所居住的城市,充滿空氣污染。關心大雄的哆啦A夢,會拿出什麼道具來相救?也許哆啦A夢沒辦法把整個城市的空氣變乾淨,但可能會拿出「任意電視」,找出附近誰在亂燒垃圾,即時阻止對方。或是透過「預知天線」,提醒大雄今天戶外 PM2.5 濃度過高,出門要戴著口罩,否則吸多了會氣喘。

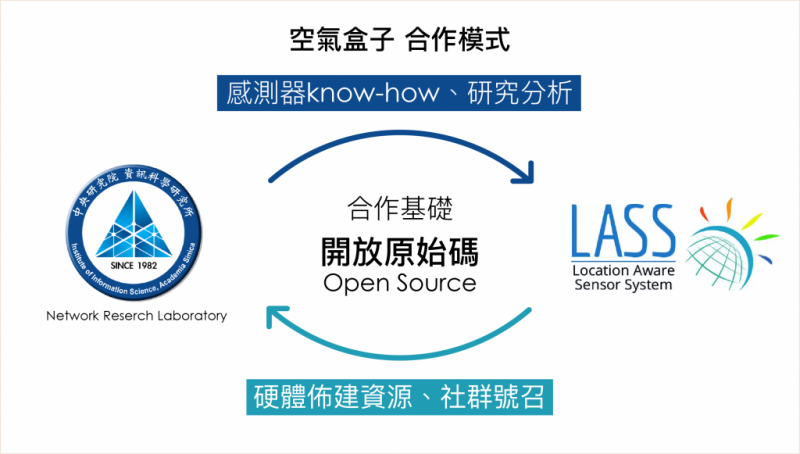

事實上,透過「開放資料」和「數據分析」,空氣盒子真的能即時追查空污真兇,並幫助預測空污擴散趨勢。推動空氣盒子這個想像實現的人正是陳伶志,以及其帶領的研究團隊、 LASS 社群 ( Location Aware Sensing System ) 、政府單位和廣大鄉民,一起從下而上努力改變空污問題。

參與式感測:自己的環境自己救

陳伶志與團隊的主要研究領域為「參與式感測系統」,簡單而言,就是以某種裝置或網絡,偵測生活中的某個問題現象,透過群眾一起觀察所得的數據進行分析,找出問題的解決方法。生活中有許多問題,例如空污、塞車、路不平,若被動地等待政府解決往往緩不濟急。並非因為政府效率太差,而是因為不知道問題真兇藏在哪裡,例如眼前的空污是霾害?還是有工廠偷偷排放廢氣?

參與式感測:透過群眾觀測、專家分析,由下而上解決問題(圖/研之有物提供,圖說設計|林婷嫻、張語辰)

「參與式感測系統」最重要的目的,是以「自己的環境自己救」的概念出發,透過群眾自主觀察所得的大量數據,由專家分析找出問題癥結點,推動政府或相關單位採取行動、對症下藥。

關在倉庫測一氧化碳 用命拼研究

要研發出「高準確性」和「低成本」兼具的感測裝置,以供群眾使用,並非容易的事。以觀測空氣為題,從 2013 年開始,陳伶志與團隊嘗試過不同氣體的量測,例如:一氧化碳、二氧化碳、臭氧、二氧化氮等等,但因為氣體感測器誤差過大、校正過程太複雜,皆忍痛放棄。當時,為了在擬真的環境中,校正一氧化碳感測器的準確性,及比對低濃度和高濃度的數值,學生甚至將自家倉庫改造成實驗室待在裡頭,只留一個小縫、往裡面排送機車廢氣。「實在很擔心學生中毒」陳伶志回想。

2014 年底由於空氣污染加劇,大眾逐漸重視 PM2.5 濃度,加上兩歲的兒子因為氣喘成為醫院常客,陳伶志擔憂空污會讓氣喘跟著兒子一輩子,決定專攻「PM2.5 即時濃度感測」,嘗試透過研究找出空污變化模式、解決空污問題。可以即時追查 PM2.5 濃度的「空氣盒子」,因需求而誕生,更因父愛而堅持。

空氣盒子各階段 prototype(資料來源|陳伶志提供,圖說改編|林婷嫻、張語辰)

創客拔刀助 空氣盒子遍地開花

開發出可以普及使用的空氣盒子之後,初期面臨沒有民眾願意裝在自己家裡的窘境。「會不會耗電?會不會危險?有問題怎麼維修?」因為這些考量,初期只能將空氣盒子安裝在親朋好友圈,即時觀察到的 PM2.5 濃度數據非常侷限,缺少應用價值。

LASS 版的空氣盒子,顯示所在位置的目前空氣品質(圖/張語辰攝影)

但就像《牧羊少年奇幻之旅》這本書的啟發:「當你真心渴望某件事,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」努力找出路的陳伶志與研究團隊,經過朋友的朋友介紹,與認同「參與式感測」精神的 LASS 社群一拍即合。LASS 社群 ( Location Aware Sensing System ) ,由一群喜歡動手做的創客 ( Maker ) 組成,遍布台灣各地。了解空氣盒子程式碼、安裝步驟後,秉持創客精神,從「想」到「做」如星火燎原般,讓空氣盒子的身影在台灣各地出現, PM2.5 即時濃度觀測的時間與空間資料因而大幅擴展。觀測得到的數據變多、變廣,就能進一步分析空污變化的路徑。

陳伶志團隊與 LASS 的合作模式(圖/研之有物提供,圖說設計|林婷嫻、張語辰)

開放資料 x 數據分析 空污真兇莫狡辯

以前總是呼吸道感染了,才知道空氣污染正在肆虐,很難阻止後續擴散或再發生,或是附近的工廠偷偷排放空污,卻沒有證據繩之以法。但現在透過分析各個空氣盒子感測到的 PM2.5 濃度數據,就能推算空污的原因、發生時間點,找出製造空污的真兇。陳伶志舉兩個觀測模式說明:

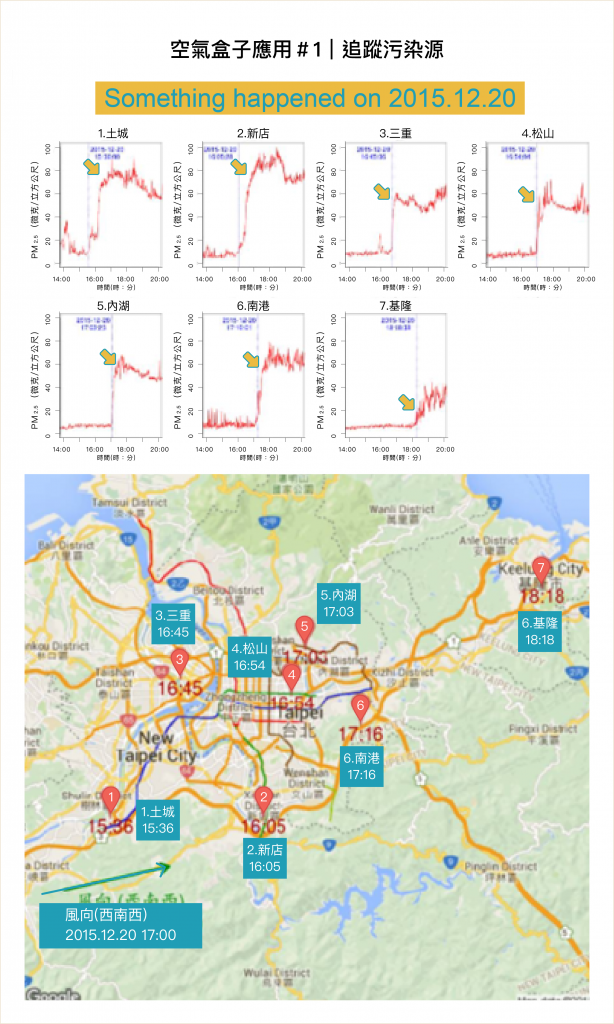

觀察PM2.5濃度突然飆高的時間、比對各測站 GPS 座標,藉以找出空污從哪發生(資料來源|陳伶志提供,圖說改編|林婷嫻、張語辰)

2015/12/20 這天,陳伶志注意到北部有一些空氣盒子觀測站,都出現 PM2.5 即時濃度「瞬間飆升」的情形(如上圖黃色箭頭所指),代表該地突然出現空氣污染源,常見的原因是燒東西、工廠排放廢氣等等。陳伶志將發生「PM2.5 即時濃度瞬間飆升」的空氣盒子觀測站 GPS 座標列在地圖上,並依瞬間飆升的時間排序(如上圖紅色打卡標所示)。搭配氣象資料指出,當時正吹著西南西風,可以看見空氣污染源是從西南方( 15:36 開始)依序往東北方( 18:18 抵達)擴散。

這種來自北部盆地西南方的空氣污染源,會是霾害嗎?不太可能,應是台灣自造的空氣污染。

由於當時觀測到此現象時,空氣盒子觀測站尚未廣佈龜山、桃園、新竹一帶,也未與政府單位合作。若能進一步追查台北西南側的各個空氣盒子,找出 PM2.5 即時濃度瞬間飆升的「起始點」,應能通報相關單位前往該區,即時開罰空污排放源頭。

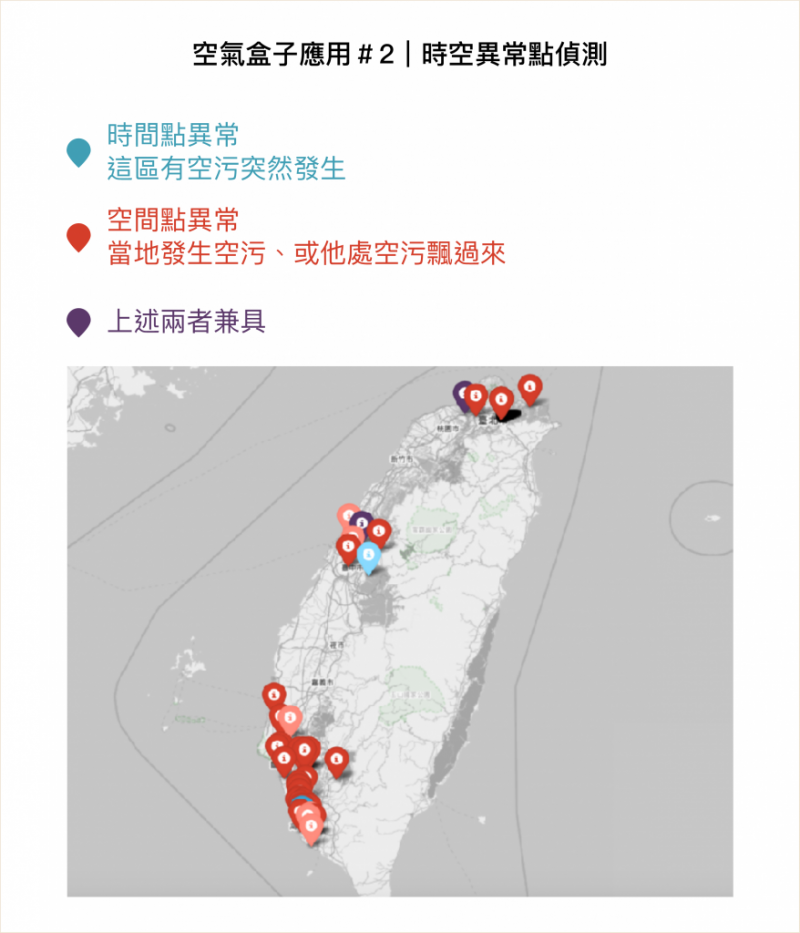

觀察空氣盒子時間軸和區域資料,找出空氣污染的變化模式, 打卡標的顏色深淺代表偵測到異常的時間(顏色越深代表越接近現在時間)(資料來源|陳伶志提供,圖說改編|林婷嫻、張語辰)

1. 時間點異常(上圖藍色打卡標所示):從時間軸來看,某個時間 PM2.5 濃度「瞬間飆升」,代表當地空氣污染是正在進行式。

2. 空間點異常(上圖紅色打卡標所示):以區域來看,若某個區域 PM2.5 濃度與鄰近的空氣盒子相比更高,代表空氣污染源於「當地」產生,或是受到「他處」飄來的空污影響。

3. 空間與時間點異常(紫色打卡標所示):上述兩種情況都發生,當地有空氣污染源的「可能性極高」。

舉個實例,陳伶志觀察到台北龍山寺該區的空氣盒子,「白天」持續顯示 PM2.5 濃度「空間點異常」,代表當地與鄰近區域相比,有持續性的空氣污染來源。將此觀察數據,搭配龍山寺的地理位置比對,燒香、燒紙錢造成的 PM2.5 高濃度影響,透過觀測數據顯而易見。

空氣盒子各種應用:高手在民間

空氣盒子採用開放資料(Open Data),不僅是中研院資科所的研究計畫,無論學生科展、大學報告、民間團體等,都能依照陳伶志的空氣盒子架構,依照自己的需求改裝不同版本的空氣盒子,發揮各式各樣的靈活運用。

由於台中空氣品質很糟,努力守護家鄉環境的《台中市原鄉文化協會》,在空氣盒子推出初期,自掏腰包買了 100 台空氣盒子並發起認養活動,將空氣盒子廣佈台中各地,由民眾自主監督空氣污染來源。台中創客( Maker )還將空氣盒子改造成方便攜帶的行動版本,發現台中哪一區空氣品質不對勁,一群關心台中環境的市民,就彼此號召拿著行動版空氣盒子前往該區追查空污排放源頭。

國立交通大學資訊工程學系,由彭文志老師帶領的資料探勘課程,也將開放資料的空氣盒子做為報告題目之一,讓學生自行發想如何應用空氣盒子的感測資料。例如將 PM2.5 觀測資料與實價登錄地圖結合,找出理想的乾淨空氣居住環境;或是找出 PM2.5 濃度變化的時間與地區模式,做出自動監控紫爆現況、預測空污擴散路徑的功能。

不只台灣需要! 空氣盒子遍布世界

空氣盒子 PM2.5 感測網,延伸至世界各地 (統計截至 2017 年 2 月)(資料來源|陳伶志提供,圖說改編|林婷嫻、張語辰)

2016 年 2 月,零時政府 g0v 主動介接空氣盒子的開放資料,擴大觀測數據的影響力。2016 年 3 月開始,台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市政府也陸續加入空氣盒子計畫,由民間企業捐贈數百台空氣盒子,並佈建在各區域的小學校園,透過環境教育學習如何觀察 PM2.5 即時濃度變化,監督改善該區域的空污問題。

空氣盒子成功發展嚴謹的研究理論(感測器比對報告、空污模式演算法等),並建立與 LASS 、政府、民間企業的跨領域合作模式,形成領先全球的 PM2.5 即時感測網,吸引世界各國來台學習空氣盒子的經驗。 2016 年 9 月,陳伶志受邀到泰國演講,與東南亞合作觀測 PM2.5 濃度。例如印尼火耕霾害,鄰近的馬來西亞、新加坡,都會大受影響,惟有建立跨國的空氣盒子監測網,才能即時通報、協力找出對策。「因為空氣是流通的,空污不會只發生在一個國家的上空」陳伶志說。

談到未來目標,陳伶志希望推動空氣盒子成為智慧城市的物聯網一環,例如當戶外 PM2.5 濃度過高,室內的空氣清淨機就會自動打開,這功能不只有小孩的家庭需要,有呼吸照護需求的家庭與醫療照護機構更需要。

現在提到智慧城市,大家都會想到阿姆斯特丹、芝加哥,未來希望國際也能透過「空氣盒子」想到台灣。──中研院資訊所 陳伶志

本文、圖經授權轉載自研之有物(原標題:空氣盒子推手:空氣變髒了,難道沒有辦法嗎?)責任編輯/趙元