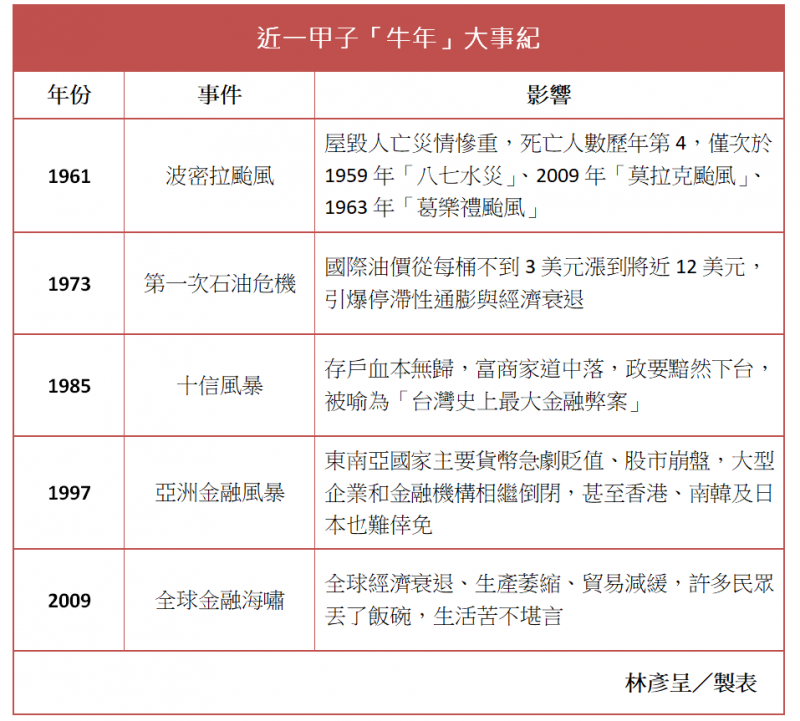

歷史總有許多巧合,一場疫情讓人想起煞有介事的「庚子之亂」,回頭來看確實天災人禍不斷,大家莫不期盼「牛轉乾坤」,希望儘早揮別這一年的烏煙瘴氣。但若回首來時路,近一甲子的牛年其實也算多災多難,而且每件都是值得史書記上一筆的頭等大事,時至今日仍然心有餘悸。

60年前的1961年初,朝氣蓬勃的約翰·甘迺迪宣誓就任美國總統,當時經濟、政治形勢嚴峻,他在這場被譽為20世紀全球最著名的演講中號召國民重振旗鼓,即便他的人生最後是以悲劇收場,留下的那句名言卻仍依舊深植人心——不要問國家可以為你做什麼,而是要問你自己可以為國家做什麼。(延伸閱讀:他被刺殺那年出生的人,現在也54歲了:美國紀念甘迺迪100歲冥誕)

場景拉回台灣,在這一年同樣歷經不少歷史時刻,包括清淨農場開幕、第一條快速公路「麥克阿瑟公路」開工、正式實施單一匯率、中央銀行復業、證交所成立……。

不過一片欣欣向榮還是有些遺憾,除了隆田平交道軍車車禍事故、高雄半屏山山崩釀成多人傷亡,波密拉颱風更是重創北台灣,立法院長游錫堃當時年僅13歲,位於宜蘭的老家也是受災戶,他曾以專文記錄這段悲痛往事。

若以風災、水災而言,波密拉颱風造成的死亡人數名列歷年第4,僅次於1959年「八七水災」、2009年「莫拉克颱風」、1963年「葛樂禮颱風」。

第一次石油危機 通膨猶如失速列車

時序轉入1973年,俗稱「贖罪日戰爭」的第四次中東戰爭爆發,阿拉伯國家挾著「籌碼」優勢,決定減產、禁運及暫停出口石油,藉此打擊以色列和支持以色列的西方國家,從此揭開20世紀下半葉三大石油危機的序幕。

由於台灣高達98%石油仰賴進口,時任經濟部長孫運璿特地前往沙烏地阿拉伯交涉,確保石油供應無虞。

油源是保住了,然而經此一役,國際油價狂飆,從每桶不到3美元漲到將近12美元,衝擊全球工業生產,並且導致停滯性通膨與經濟衰退。

除了歐美國家受創甚深,台灣、日本、韓國也難置身事外,1973年的經濟成長率分別還有12.8%、9.9%及14.9%,隔年卻只剩下1.1%、-1.2%、8%,通膨率甚至衝上47.5%、24.3%和24.3%,著實令人吃驚。(延伸閱讀:昔日第一大油商,如今合併取暖!全球黑色巨獸將成形?)

十信風暴 台灣史上最大金融弊案

下一個牛年同樣不平靜,而且還是在喜氣洋洋的農曆春節過後不久,財政部突然核定台北市第十信用合作社經營不善,處以停業三天處分,並由合作金庫暫為接管,十信各分社營業廳陸續湧現擠兌人潮,自此引爆這場「台灣史上最大金融弊案」。

所謂無風不起浪,早在此前,財政部已經發現十信的不正常貸款和不良放款跳升現象,以及庫存現金偏低趨勢,期間也曾派員進駐輔導,就連時任央行總裁張繼正、財政部長陸潤康也不諱言,針對當下金融紀律問題提出警告,但仍無法及時拆解這顆地雷,許多人畢生積蓄血本無歸。 (相關報導: 金融風暴屆滿20年,亞洲國家吸取了什麼教訓? | 更多文章 )

金管會主委黃天牧回憶,彼時他剛踏入公務體系,任職於財政部金融司負責本國銀行業務。案發之初,研究所老師打了電話給他,詢問是否應該提領存款?黃天牧連忙安撫「政府會好好處理,請安心」。