耗資二億台幣,號稱「史詩旗艦劇」,宣傳造勢轟轟烈烈的公視年度大戲《斯卡羅》在九月播出完畢之後,關於這部劇的紛紛擾擾,也沉寂了下來。

然而這樣一部帶有政策目標性質,總統、副總統等高官紛紛進場背書,加上多家高科技金主挹注,成本遠遠超過一般台劇規模的大型製作,就這樣草草結束它的播映與話題,實在說不過去。說的坦白一點,就算是失敗,也應該留下教訓,才不會賠的一乾二淨。

事實上,《斯卡羅》從八月中首播以來,一開始的收視和討論度都很高,但隨即每況愈下,到了九月的播映尾聲,不但收視人氣下滑,也陸續出現不少負評。

對於《斯卡羅》,我本來也是充滿期待,而且抱著支持本土影視投資的心情,熱切地期待並觀賞每週的播映。前兩集給人的感覺,歷史氛圍的散發不錯(這要歸功於本劇的美術和服裝設計),演員表演也大多到位;雖然對於劇情、對白以及鏡頭設計已經有些疑問,但是尚未澆熄我的觀賞熱情。

然而看到中段的第五、六集左右,我已經忍不住慢了下來,沒辦法很順暢地看完每週的兩集,在勉強撐完第七集之後,一直到十月初才斷斷續續地把剩下的五集看完。

坦白說,這真是痛苦的觀賞經驗。如果不是因為對於本土製作的關心愛護,以及研究本土影視產業的專業興趣,作為一個普通觀眾,可能更早就可以跳船了(據就近粗略的觀眾調查,第四集是平均的「跳船」時間,不少人是在第二、三集就看不下去的)。

說痛苦,並不誇張。仔細地說,這個痛苦來自兩個方面:一個是對於這部劇本身的期待和失望的落差,一個則來自認識到這部大戲所透露出的台灣影視政策問題。用白話來說,我想要討論的是兩個問題:第一,《斯卡羅》到底怎麼了?第二,《斯卡羅》怎麼會變成這樣?為了更準確評論,也是為了減輕痛苦,我也在之後立即去閱讀了陳耀昌的原著《傀儡花》。另外也要說明,我並不打算討論史實的問題,這有待歷史專家更多的討論。

《斯卡羅》到底怎麼了?

在《斯卡羅》播出後期,有媒體針對外界批評聲音訪問導演曹瑞原,他的回答是,「請看完再說」。但《斯卡羅》的最大問題,正在於觀眾沒有辦法看完。為什麼呢?原因可能很多重,也許也因人而異,但有一個最基本的原因就是:「不好看」。

而這個不好看的原因,我認為來自於幾個「猶豫不決」。

首先,最致命的是「故事主題」的猶豫不決。1867年的羅妹號事件確實是一個重要但相對較被忽略的歷史,但對台灣的近代命運來說,1874年的牡丹社事件更受到重視,其實是很合理的。要喚起人們對這段歷史的關注,如果不是透過歷史專業考察,或是以史實為基礎的報導或紀錄片,而要採取虛構手法,那麼主題的定調就非常的重要。

(相關報導:

評《斯卡羅》主角演技引熱議 黃秋生:不必過於認真

|

更多文章

)

陳耀昌的《傀儡花》正是將這個歷史事件的視角略作翻轉,從原住民(也就是當地的排灣族部落)的立場來述說這個船難意外,導致紅毛番(洋人)被出草,進而引發國際緊張與戰爭危機的事件。他演繹也虛構了幾個重要角色,但這些角色的功能都在輔助他來述說這個事件。小說的優缺點,這裡也暫且不論,但我認為他的創作目的和故事主題是清楚的。

相對的,拍攝期間大張旗鼓票選把《傀儡花》改名《斯卡羅》的劇組,其實在故事主題上是拿不定主意的。到底是要像原著那樣換到原住民的角度重新述說這個歷史事件?或是要詮釋這個相對被忽略的事件的國際關係意義?還是要演繹當時台灣東南端的社會狀況,以古諷今地探討族群互動問題?抑或是,假借著這樣的歷史背景,描寫大時代兒女的掙扎與愛恨?

在我看來,恐怕都有。但也因為可能都想要有,導致最後可能什麼都沒有。

不是說一部劇不能涉及好幾個面向,但是由於缺乏一個明確故事主題來兜攏和安置不同面向的材料,讓這部劇的敘事主軸一直飄忽不定,觀眾無所適從,不知如何跟隨劇中角色往前走,也造成了觀賞上的困難。

而故事主題的猶豫不決,直接關連到另一個猶豫不決:「角色設定」,讓我們就以蝶妹為例。從《傀儡花》取出的蝶妹顯然是《斯卡羅》的主角,而且大幅提高她的重要性。編劇似乎希望把蝶妹設計成一個在多方勢力和人際關係夾縫中的人物,這原本可以是一個很迷人的角色,但劇組卻把她的艱困處境直接變成了角色關係與互動上的不斷卡關。

在劇中,蝶妹是很重要,她不斷地上山又下山,一下子在府城一下子到琅嶠,她有時柔弱無助順其自然,有時又似乎很有理念堅持,後來她甚至還自己拿起槍來阻止衝突。當然不是說角色在故事中的想法和狀態不能變動,但任何變動都該有充分合理且具邏輯性的鋪陳。例如,在第五集李仙得希望派蝶妹找阿水一起上山跟部落溝通(她當時尚不知自己的貴族身分),阿水答應了,蝶妹突然又拒絕,一度改成帶阿杰一起,但最後卻決定自己一人上山(後來留在山下的阿杰突然又出現),這些轉折中蝶妹自己到底有什麼心境的變化?卻沒有適當鋪陳。而這只是一個例子而已,事實上蝶妹每次突然的行動或變化,並不是真的猶豫不決或善變,而是好像她自己都知道為什麼要這樣做,但看劇的觀眾卻不曉得。

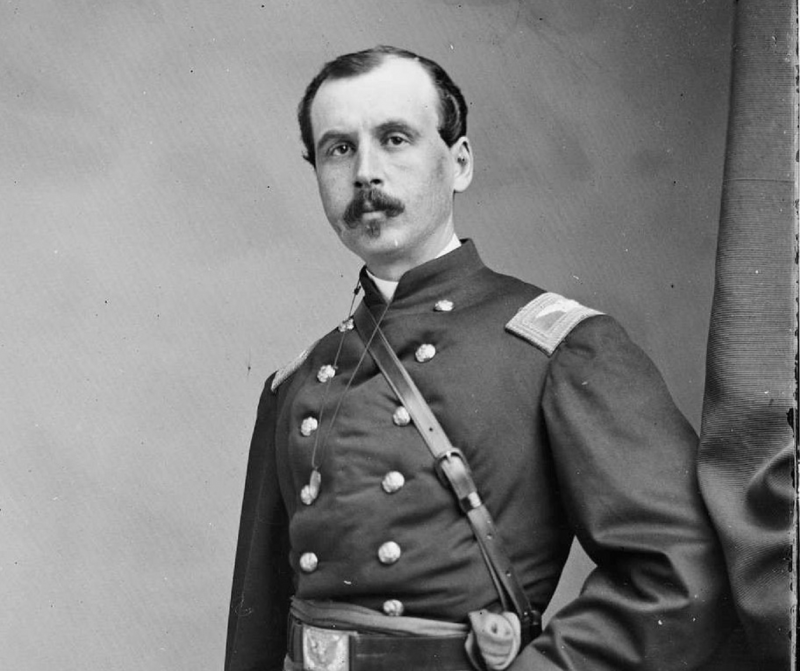

再說李仙得。這個在歷史上極具爭議性的人物,從一登場的洋行段落看來,《斯卡羅》劇組似乎想將他設計成一個正面角色,萬巴德醫生也特別說他是一個好人。但是李仙得在劇中的立場和想法卻飄忽不定,很難定位和理解。他先是只要調查兇手,不贊成戰爭,中間經過兩度的立場轉變,最後才主張用談判方式解決。過程中,他跟總兵劉明燈的互動,他對三個聚落的態度,也都一直在改變,但卻很難看出理由。跟蝶妹一樣,不是說角色在故事中不能改變,而是我們無法充分掌握他出現變化的邏輯。

在《傀儡花》中,李仙得之所以從主戰派變成求和談判派,除了他想要在外交事務上一展長才證明自己的這個原因,也因為一旦使用戰爭手段,主導的便是劉明燈而不是他了,唯有談判立約,他才有扮演斡旋角色的發揮空間。這個設定無疑地比《斯卡羅》裡「帶來文明與秩序」這個莫名其妙的目標來得合理。

李仙得(Charles W. Le Gendre)是歷史上真實的人物。(美國國會圖書館).png

我想劇組應該是有意建立他們之間的愛情關係的,但是卻從頭到尾曖曖昧昧,欲語還休。明明刻意安排了很多橋段,例如第五集蝶妹下山,李仙得騎著白馬出現在草原來接她(也太突然!而且還是白馬+草原);卻往往又點到為止(可能連點都沒有點)。再說一次,不是說男女情愫不能曖昧表現,形式可以曖昧,但實質到底是什麼總得清楚表達出來。但我們只見到那些零星的看似溫柔和掛心的舉動,卻看不見兩人真正的情愫到底是什麼模樣?又怎麼合理地影響到外在事件?再怎麼隱晦,也需要一個隱晦的理由。

於是這裡就牽涉到了下一個猶豫不決:「情節推展」。故事主題不清,角色設計不明,敘事當然就很難好好推動。情節推展是敘事機制的基本核心,但《斯卡羅》經常只做了一半就草草撤退。前面所提到的蝶妹跟李仙得的關係是一例,另外兩個例子也值得說一下。

第一個是琅嶠三個聚落(平埔族的社寮、閩南人的柴城、客家人的保力)之間的動態。《斯卡羅》明顯地想要演繹這個部分,甚至還設計出了在《傀儡花》中沒有的柴城頭人一丙這個角色。在第二集中,社寮的阿水用蕃薯來說明三個聚落的關係,其實還滿令人驚艷的,但之後的演繹就開始讓人失望了。原因在於,這三個人就像戲臺上唱戲的角色,而不是真實的人物。他們一開口,通常比較像是在宣示或講道,大部分對白都看似寓意深遠,對於情節推演的幫助卻很有限。很多時候觀眾都難以認同這些人物的狀態,要感同身受他們的處境,也很勉強甚至是被強迫接受;這其中又以吳慷仁飾演的阿水最為嚴重。原本是充滿戲劇性的角色,一出場卻往往不是讓人自然感受他的處境,而是從吳慷仁的口中說出硬要觀眾接受的某些道理。

另外一個《斯卡羅》刻意鋪陳的故事分支則是原住民部落內的權力動態。在劇中,琅嶠地區的原住民內部充滿各種權力衝突,甚至還多安排了一個外部的阿勞楚來增加鬥爭的複雜性,這些顯然都是為了塑造卓杞篤最後成功團結部落的英雄形象。這個塑造除了呼應前述關於故事主題和主角設定的模糊問題之外(蝶妹不才是主角嗎?或者,為什麼不乾脆以卓杞篤為主角?),更重要的是群與群之間的鬥爭到底是怎麼一回事,例如二股頭到底在不滿什麼?接班人布雷又是什麼立場?乃至於三股頭、風祭司、烏米娜等角色的功能,幾乎都是演了一半,讓觀眾只知其一不知其二。

情節推演上的困難,跟劇組在敘事和美學表現方面的猶豫不決也有關。《斯卡羅》很明顯地想要製造一種「歷史感」或「史詩的藝術感」,因此不管是剪接、運鏡、節奏,常常是呈現片段的氛圍有餘,但協助敘事順暢功能卻不足,甚至出現不少明顯的失誤,這都阻礙觀眾對故事的理解和投入。

說到這裡,我要談的最後一個猶豫不決,恐怕就是導致上述三個猶豫不決的原因:「政策任務」。

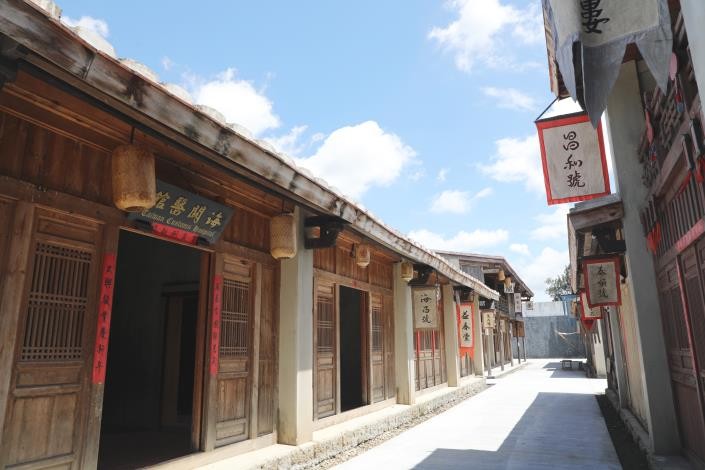

視旗艦劇《斯卡羅》主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地,片場內重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌。(取自台南市政府網站)

《斯卡羅》為什麼變成這樣?

坦白說,從歷年作品來看,曹瑞原的影像敘事能力不能算特別傑出,但要出現這麼多失誤,也真的讓人匪夷所思。《一把青》雖然也有情境表達勝過敘事推演的問題,但至少還是個讓觀眾可以投入的故事。其實我們完全可以想像《斯卡羅》劇組拍攝的過程有多辛苦,這是無法抹煞的,但正因為如此,追究這個原因,也就更重要了。

《斯卡羅》為什麼會變成這樣呢?我認為是因為《斯卡羅》被賦予了過大且不正常的政策任務。從一開始,公視就把這個製作案的政治和文化目標給鎖定了。公視董事長陳郁秀在訪談中說道:「在我的想法裡,要為台灣在全世界的文化地圖當中,找到我們的位置。」為了要達成這個目標,公視的高層決定選擇陳耀昌的《傀儡花》作為改編標的,然後進行招標。

(相關報導:

評《斯卡羅》主角演技引熱議 黃秋生:不必過於認真

|

更多文章

)

先不論公視到底是否適合來「執行」這個任務,也不論一部劇是不適合來承擔這樣的任務,光是看這個未拍先定的目標,就讓人懷疑,陳郁秀到底覺得這是在拍戲,還是在做什麼國族文化打造工程?或者她認為這本來就可以是同一件事?

而這顯然不只是她(這個層級)的想法而已。副總統賴清德參加了《斯卡羅》的首映典禮時說:「《斯卡羅》是台灣電視史上難得一見的鉅作,台灣應該要有屬於自己的歷史劇,讓國人能夠多瞭解台灣的歷史,更加尊重彼此,在這塊土地上一起生活。」

而《斯卡羅》播出後,總統蔡英文也在自己臉書上發文,呼籲大家在疫情期間,一起觀賞《斯卡羅》,她同時也給了這部劇一個類似的定位:「呈現出百年前恆春半島上不同族群與文化的交會。這是孕育自台灣這片土地,獨特而波瀾壯闊的故事。」

20210903-副總統賴清德(前右三)8月出席《斯卡羅》全球首映記者會。(總統府提供)

總統、副總統重視影視產業,當然是好事。別忘了1990年代晚期韓國總統金大中推動多項政策所開創的「韓流」文創產業盛世,至今仍在風騷全球。「韓流」固然大幅提昇了韓國在國際舞台上的地位,但倒沒聽說這些政策一開始的目的是為了讓韓國人更了解自己的歷史、讓韓國人更尊重不同群體,或是創造獨特偉大的韓國故事。

其實,讀了《傀儡花》就知道,陳耀昌並沒有特別要凸顯關於族群交會或融合的這個議題。在《斯卡羅》中,光是李仙得有兩種身分的這個議題,就被強調了三次,到底身分認同在劇中為什麼這麼重要?顯然不是戲劇的考量。改編原著可以創造不同的主旨,但賦予這個改編這麼明確的政治與文化任務,是另外一回事。試問,這種作法與對岸的「主旋律」影視生產,有多大的差別?

到底這些政治任務與框架,如何在創作過程中影響了曹瑞原和他的劇組,我們無從得知。但是從常理判斷,一個影像創作計畫被政府高層和委託單位這麼「看重」,恐怕很難不在政治目標和創作本位之間猶豫不決,而上述我們在最後成品中看到的種種缺陷,就是間接證據。

台灣的影視產業需要政府更多的關注和投資,這一點無庸置疑,但是最重要的是打造一個讓創作品質和實力可以穩定提昇的環境,而不是把影視產品當成文化和政治工具。相對於集中火力的「旗艦計畫」,更平衡多元,更注重年輕創作者的輔導措施,顯然是更重要的。

在這個前提下,要做旗艦產品也不是不行,但是這種計畫的最重要定位,不是什麼冠冕堂皇的史詩大作,用來喚醒本土意識,或是促進族群融合等等,而是讓本地觀眾覺得花兩億元製作一部電視劇是「值得的」。要讓大家覺得「值得」,有很多標準,但第一個就是「好看」,很遺憾《斯卡羅》並沒有做到。

最後,關於台灣歷史的影視再現,當然是一個需要繼續努力和投入的工作。但是在扭曲誇大的旗艦製作之前,好好做一些紀錄片或深度報導,應該是更踏實也更有意義的,這裡就要推薦屏東縣政府支持製作,同樣以羅妹號事件為主題的紀錄片《社頂的孩子》。至於虛構的創作,還是讓戲劇本質回歸核心吧。

(相關報導:

評《斯卡羅》主角演技引熱議 黃秋生:不必過於認真

|

更多文章

)

*作者為國立陽明交通大學傳播與科技學系教授、台灣社會研究學會理事