宗教警察是伊斯蘭政治化的產物,其中又以沙烏地的勸善戒惡委員會最為出名,其不僅查核女性服儀、查緝酒類、監督公共場所的性別隔離制、確保商家在禮拜時關閉店門,更介入國家工程與政策制定。雖然沙烏地年輕人對其沒什麼好感,但宗教警察作為保守勢力的一環,自有其存在的教法基礎與歷史脈絡。

宗教警察的教法學基礎與歷史實踐

各國的宗教警察名稱不同,沙烏地通常稱"المطوعين"(al-Mutaween),伊朗稱"گشت ارشاد"(Gashte Arshad),加沙、阿富汗、尼日利亞、車臣、馬來西亞則各有各的叫法,而不管他們用了什麼名字,其實都源於同一個伊斯蘭法概念-希斯巴(阿拉伯語:حسبة,英語:Hisbah)。

希斯巴的阿語原意為「問責」,是由「勸善戒惡」(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)衍伸而出的觀念。勸善戒惡為伊斯蘭信仰的重要基石,即穆斯林需明辨善惡,不僅己身不做惡行,也要幫助他人走上正道,《古蘭經》的〈儀姆蘭的家屬章〉、〈懺悔章〉中皆有提及(譯文採馬堅譯本):

"你們中當有一部分人,導人於至善,並勸善戒惡;這等人,確是成功的。"

-3:104

"你們是為世人而被產生的最優秀的民族,你們勸善戒惡,確信真主。假若信奉天經的人確信正道,那對於他們是更好的。他們中有一部分是信士,大部分是罪人。"

-3:110

“信道的男女互為保護人,他們勸善戒惡,謹守拜功,完納天課,服從真主及其使者,這等人真主將憐憫他們。真主確是萬能的,確是至睿的。”

-9:71

"他們是懺悔的,是拜主的,是贊主的,是齋戒的,是鞠躬的,是叩頭的,是勸善的,是戒惡的,是遵守主的法度的;你要向信道的人們報喜。"

-9:112

而要讓每位穆斯林皆奉行正道,就需有專人加以監督、問責,這便是希斯巴的由來。然而綜觀希斯巴的歷史實踐,早期關乎宗教的部分並不常見,其工作內容反而與警察、城管等角色較為接近,以阿巴斯王朝為例,負責希斯巴工作者稱為「穆赫塔希布」(阿拉伯語:المحتسب,英語:al-Muhtasib),其隸屬法院系統,主要工作為維護市場秩序,包括:計量檢查、產品質量與價格監控、防範商家詐欺、視察工會等;此外便是公共衛生維護,如將痲瘋病患隔離出城、管理藥店與香料鋪、調動醫生等。

到了奧斯曼帝國時代,穆赫塔希布逐漸演變出宗教稽查員的角色,此與帝國的族群政治息息相關。奧斯曼帝國幅員廣闊、民族眾多,再伊斯蘭化與去伊斯蘭化的現象屢見不鮮,為維持伊斯蘭信仰的人口,穆赫塔希布於是開始查緝不守教規的穆斯林,包括於齋戒月期間偷吃東西、長期不做禮拜、在公共場合不重視男女之防等,宗教警察的雛型於焉而生,希斯巴的概念也逐漸脫除純然的勸善戒惡觀,並與「是否遵守教規」畫上等號。

(相關報導:

劉君祖專欄:神魔之戰,舉世共業險惡至極!

|

更多文章

)

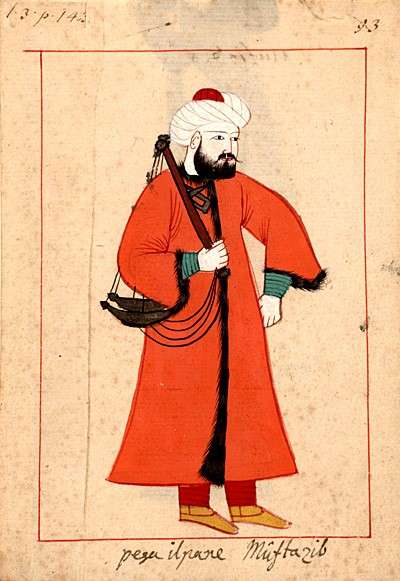

奧斯曼帝國的穆赫塔希布形象(取自The Rålamb Album of Costumes)

然而「是否遵守教規」看似簡單易懂,卻不易定義與操作,故時常成為欲加之罪何患無辭的莫須有。綜觀中東近代政治史,不乏受希斯巴迫害的知識份子,其中最有名的便是埃及的古蘭經學者納斯勒·阿布·宰德(Nasr Abu Zayd,阿拉伯語:نصر حامد أبو زيد,1943-2010)。其為開羅大學的伊斯蘭法學教授,主張現代穆斯林應以人文主義、詮釋學的角度來理解《古蘭經》,即古蘭經雖有其神聖性,但其本質就是誕生於七世紀阿拉伯人文背景的文化產品,當代穆斯林應「多次閱讀經典」,以獲取「解釋的多樣性」(al-ta 'addud alta 'wili,阿拉伯語:التعدد التأويلي),而非單純聽取宗教人員的一面之詞,沒想到此番主張會在日後引起軒然大波。

1992年,納斯勒向開羅大學提交了13部阿語及其他語言的著作,申請晉升為正教授,結果受到阿卜杜拉·薩布爾·沙辛(Abdel Al-Sabour Shahin)為首的保守派學者抵制,抨擊納斯勒「污辱伊斯蘭」,最後納斯勒無緣正教授之位。然而沙辛仍窮追不捨,其不僅在各大場合稱納斯勒為「叛教者」(murtadd,阿拉伯語:مرتد),更動員其他學者向法院提起訴訟,指控納斯勒的學術著作擾亂人心,有叛教之事實,應受希斯巴管轄。而由於伊斯蘭法規定穆斯林婦女不得與叛教者通婚,故這些學者進而要求法院應強制讓定納斯勒與妻子離婚。原本一場學界內鬥最終演變成叛教鬧劇。

1995年,法院裁定納斯勒叛教,並宣告其婚姻無效。接下來幾週內,納斯勒收到無數死亡威脅,其著作也被開羅大學圖書館下架,在無路可走的情況下,納斯勒只好與妻子流亡馬德里,最後於荷蘭的萊頓大學(Leiden University)落腳,成為阿拉伯與伊斯蘭研究的客座教授,同時擔任博士生導師。此後納斯勒與妻子曾多次返國探望家人,但往往只能稍作停留。2010年,其於返國期間一病不起,最後病逝於開羅醫院,享年66歲。納斯勒提出的批判性方法成為現代伊斯蘭思想的重要遺產,埃及也於1998年修法,禁止個人向法院提出「叛教」的控訴,並將其保留為檢察機關的權力。

放眼20世紀80到90年代的埃及,無數希斯巴鬧劇在法院與社會輪番上演,對象從自由派學者、記者、導演再到作家-艾哈邁德·薩布希·曼蘇爾(Ahmed Subhy Mansour,阿拉伯語:أحمد صبحي منصور,1949-)被愛資哈爾大學解雇,最後流亡美國;諾貝爾文學獎得主納吉布·馬哈福茲(Naguib Mahfouz,阿拉伯語:نجيب محفوظ,1911-2006)遇刺,造成右上肢神經的永久損害,失去了書寫能力;女性主義作家納瓦勒·薩達維(Nawal al-Saadawi,阿拉伯語:نوال السعداوي,1931-)先是被解職,最後鋃鐺入獄。至今,埃及政府仍常以希斯巴之名管制出版品、限制宗教論述。

(相關報導:

劉君祖專欄:神魔之戰,舉世共業險惡至極!

|

更多文章

)

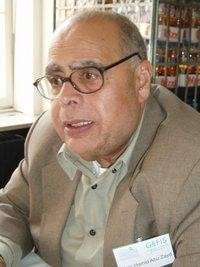

艾哈邁德·薩布希·曼蘇爾(取自Mark Taylor)

沙烏地宗教警察的歷史脈絡

沙烏地的宗教警察始於穆罕默德·本·沙特(Muhammad bin Saud,1726-1765)與穆罕默德·阿卜杜·瓦哈卜(Muhammad Abd Wahhab,1703-1792)的合作,兩人以政治結盟及家族聯姻的方式,建立了德拉伊耶酋長國(Emirate of Diriyah,1744-1818),政治、外交與軍事事務由沙烏地家族負責,瓦哈卜家族及其門徒則負責對內的宗教治理,大力推行伊斯蘭法與瓦哈比主義,成了當代沙烏地的雛型。1811年,埃及軍隊代表奧斯曼帝國出兵阿拉伯半島,史稱奧斯曼-沙烏地戰爭(1811-1818,又名瓦哈比戰爭),最後埃及軍隊奪下漢志(Hejaz),德拉伊耶酋長國宣告滅亡,剩餘殘部遂退至內志(Nejd)谷地,成立內志酋長國,沙烏地與瓦哈卜家族自此陷入孤立無援的境地。

正是在此風雨飄搖之際,宗教警察誕生了。首先,沙特家族為凝聚人心,對內嚴格實行伊斯蘭法,讓宗教警察四處查緝、鞭打不守教規的穆斯林,肅殺之風儼然成形;另外由於沙烏地家族本身出自農業部落,故其與游牧的貝都因人結盟,欲藉其軍事力量重返麥加。然而貝都因人遊牧慣了,不僅鮮少奉行伊斯蘭法規範,更有偶像崇拜的習俗,沙烏地於是展開馴化計畫,強制將其安置在綠洲的村莊內,並派出宗教警察教導他們「如何做一個好的穆斯林」,最終將這些貝都因人由沙漠劫匪轉化為懷抱宗教理想的伊斯蘭士兵,名為伊赫瓦尼(Ikhwan,阿拉伯語:الإخوان)。

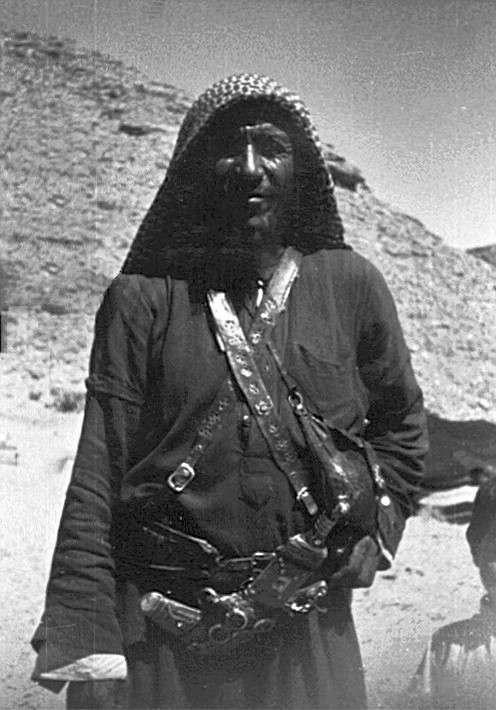

伊赫瓦尼在沙烏地統一阿拉伯半島的進程(1902-1932)中發揮了極大的貢獻,其主要依賴長矛、劍等傳統武器,並維持貝都因人的出征習慣,騎馬或駱駝偷襲對方陣營,用割喉的方式殺死所有老弱婦孺,有時連投降的俘虜也不放過。他們通常不戴繩頭(kufiya,阿拉伯語:كوفية),而是改以白色頭巾覆頭,故一望便知。

然而請神容易送神難,伊赫瓦尼的思想日漸極端,認為自己真正要效忠的對象應是真主,而非沙特家族,並在沙烏地開始現代化建設後與其爆發了極大的衝突。首先,伊赫瓦尼以超高的宗教標準譴責沙烏地家族"不夠伊斯蘭",認為引入電話、電報、汽車這種"悖離信仰的產物"形同叛教,更抨擊沙烏地與英國(異教徒)同流合汙。長此以往,分歧深化,伊赫瓦尼最終成了半島上的伊斯蘭自走砲,完全不受沙烏地指揮與控制,不僅襲擊英國控制下的外約旦酋長國(Emirate of Transjordan,1921-1946),更入侵沙烏地-伊拉克中立區(Saudi Arabian–Iraqi neutral zone),導致英國轟炸內志作為報復,最後更舉兵造反,意欲推翻沙烏地家族。

這場叛亂結束在一陣屠殺中,伊赫瓦尼以傳統的駱駝部隊力抗持有機槍、裝甲部隊的沙烏地,結果當然是慘敗收場,領導人多數戰死、少數則流亡至其他部落,史稱薩比拉戰役(Battle of Sabilla,1929)。然而由於沙烏地仍需借重其武裝力量,故除懲處幾位高層外,多數的伊赫瓦尼都被收編至沙烏地國民警衛隊(Saudi Arabian National Guard Forces,SANG)中;而為避免類似暴亂再次發生,沙烏地也於1940年成立了勸善戒惡委員會(Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice,CPVPV),管理所有宗教警察,並由國王直接指揮;領導運動的歐泰比家族(al-Otaybi,阿拉伯語:العتيبي)也未被趕盡殺絕,從而種下了50年後的禍根。

(相關報導:

劉君祖專欄:神魔之戰,舉世共業險惡至極!

|

更多文章

)

1979年11月20日,歐泰比後人、前國民警衛隊成員朱海曼·歐泰比(Juhayman al-Otaybi,1936-1980)帶領近600名武裝份子封鎖麥加大清真寺,(Al-Masjid al-Ḥarām,阿拉伯語:المسجد الحرام,又名禁寺),殺死警衛,挾持人質,呼籲全世界穆林共同起事,推翻沙烏地家族。早在暴亂前,歐泰比便與國民警衛隊有所勾結,將許多精良的裝備運至禁寺內藏匿,並運用自身的軍事專業,於寺內各處配置狙擊手與武裝部隊,令前來攻打的沙烏地部隊傷亡慘重。

後在沙烏地的求援下,法國、約旦、巴基斯坦皆派兵協助,加上負責維修大清真寺的賓拉登集團(Saudi Binladin Group,阿拉伯語:مجموعة بن لادن السعودية)提供的內部結構圖,這場持續了兩週的叛亂終於畫下尾聲,但雙方都付出了慘痛的代價,大清真寺多處損毀,軍方共127名人員戰死,人質死亡200多人;叛亂方共117人戰死,沙烏地此次不再心軟,將歐泰比在內的68名領導人斬首示眾。

然而此次暴亂後,沙烏地在未來十年的處置令人跌破眼鏡,其非但沒有壓制宗教保守勢力,反而更加重用保守派,認為要解決宗教動盪的唯一途徑,就是加強人們的信仰,此舉或許與暴亂期間,許多教法學者皆支持歐泰比有關,讓沙烏地家族決定以權力收買宗教勢力的忠誠。故暴亂之後宗教警察的勢力日漸龐大,整個勸善戒惡委員會也開始不受國王控制,而是與保守教士們沆瀣一氣;此外大清真寺挾持事件也給22歲的賓拉登(1957-2011)留下極為深刻的印象,成為其日後創立蓋達組織(al-Qaeda,阿拉伯語:القاعدة)的靈感來源之一。

沙烏地宗教警察的執法爭議與政爭

1979年後,沙烏地的宗教警察權力擴大數倍,但也引發了無數爭議,例如其曾介入政府的都更工程,要求改變已建好的汙水管線設計,以免其流向聖城麥加,經工程師再三保證地球曲率不會讓此事發生後才作罷;以及發起黑魔法(巫術)掃蕩行動,在證據不足的情況下逮捕多名算命師與信仰治療師,甚至處以死刑等。然其工作內容只要還是禁絕西方精神汙染,與嚴格執行伊斯蘭法規範下的性別禁令等。

在禁絕西方精神汙染上,沙烏地的宗教警察有過無數令人匪夷所思的「創舉」:

禁止神奇寶貝的遊戲、動畫、布偶出現在沙烏地境內,認為"進化"的概念觸犯伊斯蘭教義;

禁止芭比娃娃的販售,理由是芭比娃娃以暴露的衣著與可恥的姿勢入侵沙烏地,是變態西方的頹廢代表;

禁止沙烏地人民慶祝西方情人節這種「異教節日」,並取締於當日出售紅玫瑰、紅毛絨動物、紅色賀卡和其他紅色禮品的飯店與商家;

然而上述禁令看似嚴厲,其實全國各區執法程度不一,人民只要夠大膽,賭賭運氣,往往不會受什麼懲罰。但在性別議題上,便少有灰色地帶,沙烏地的宗教警察向來嚴格執行性別隔離制(Ikhtilat,阿拉伯語:اختلاط),進而鬧出了2002年的麥加女校事件。2002年3月11日,麥加一所女校發生火災,許多學生好不容易逃至建築物門口,卻被宗教警察擋了回去,理由是「沒有男性親屬陪同,不得自行外出」、「逃難之際沒有遵守教義遮掩羞體,致使頭髮與手臂裸露在外,必須先把自己包好再出來",前來救火的消防人員也被宗教警察阻擋在外,因為"女學生們還沒把自己包好」。結果最後共有15名女學生喪生,沙烏地各大媒體皆罕見地批評了宗教警察的錯誤執法,國王因而取消宗教部門對國內所有女校的管轄權,改由教育部取而代之。

2011年阿拉伯之春爆發,阿卜杜拉國王為顯改革決心,於是下令所有女性用品店-包括內衣、化粧品、黑袍、婚紗等,必須在一年內以女性員工取代所有男性,既能提升婦女就業率,也可塑造沙烏地重視女權的國際形象。然而此令受到宗教警察的強烈抵制,因其在過去常關閉雇用女性的店家衝業績,故國王此舉等於打臉自己。在保守勢力的反對下,此令不僅無法徹底執行,2013年更有200名宗教警察聯合上書,稱「讓女性就業後,男女混合的情況急遽增加,宗教警察執法困難」。

類似此番掣肘事件,沙烏地政壇屢見不鮮。沙烏地看似舉國保守,其實王室與宗教系統內互有改革與保守派系的對峙,國王的所有改革措施,背後都涉及政治版圖與權力鬥爭,倘若不顧保守勢力反對,下了過於激進的改革令,便難以維繫統治正當性,一但宗教勢力與其政敵結合,下場可能就是政變或暗殺。故沙烏地建國以來所有現代化改革法律,基本上都是與保守勢力做出利益交換,使其暗中默許的結果;反之亦然。例如國王往往會在彈壓保守勢力後,放鬆對於宗教警察的管制,以安撫保守勢力的不滿。故有時沙烏地滿街都是宗教警察,原因就是國王剛開除了某位高級宗教學者委員會裡的成員。

2016年,沙烏地國王裹挾民意與政治靠山,下令改革勸善戒惡委員會,宗教警察的勢力因而衰弱不少,其後更伴隨一連串女權改革:允許女性駕駛、廢除女性需有男性監護人陪伴才能出國的法令,改革派看似鋒頭正盛,但王室同時也大舉逮捕許多沙烏地的女性主義異議份子,打壓民間自發的女權社團,這並不是因為統治者人格分裂,而是沙烏地政壇的持續已久的政治慣例,於改革派而言,所謂勝利,向來都要付出點代價。

從勸善戒惡到希斯巴,從阿巴斯到奧斯曼,從德拉伊耶酋長國到當代沙烏地,宗教警察的角色有其偶然性,卻也不出歷史的必然性。在沙烏地這種伊斯蘭政治化的國家中,其本是鞏固政權的產物,卻在歷史推移下,與國王發展出亦敵亦友的微妙關係。現其雖暫時失勢,但只要沙烏地保守勢力不倒,宗教警察便永遠有東山再起的機會,正如國王若要坐穩王座,便永遠離不開保守教士們的支持。

(相關報導:

劉君祖專欄:神魔之戰,舉世共業險惡至極!

|

更多文章

)

*作者為《中東研究通訊》專欄主筆。本文由《中東研究通訊》公眾號授權轉載。