60年代,西方學者在這裡落腳,通過訪談來自中國大陸的難民了解「紅色中國」。80年代後,這裡接待了不少大陸學者,越來越多香港本地學者也通過這個學術橋樑走近中國大陸。直到今天,這裡依然敞開大門歡迎各地學者,設法在中國信息審查越來越嚴格的時候保留一個相對獨立、自由的空間。

這就是香港中文大學中國研究服務中心(USC),一個被譽為「中國研究聖地」的地方。

然而,該中心目前面臨「重組」的命運,中文大學稱將其併入大學圖書館管理,是為了「提升中國研究服務中心現有服務,將其收藏的資料更廣泛地提供予本地和國際學者使用。」

但一些學者擔心,這將導致該中心喪失其獨特魅力和優勢,對於研究中國的學者是一大損失。

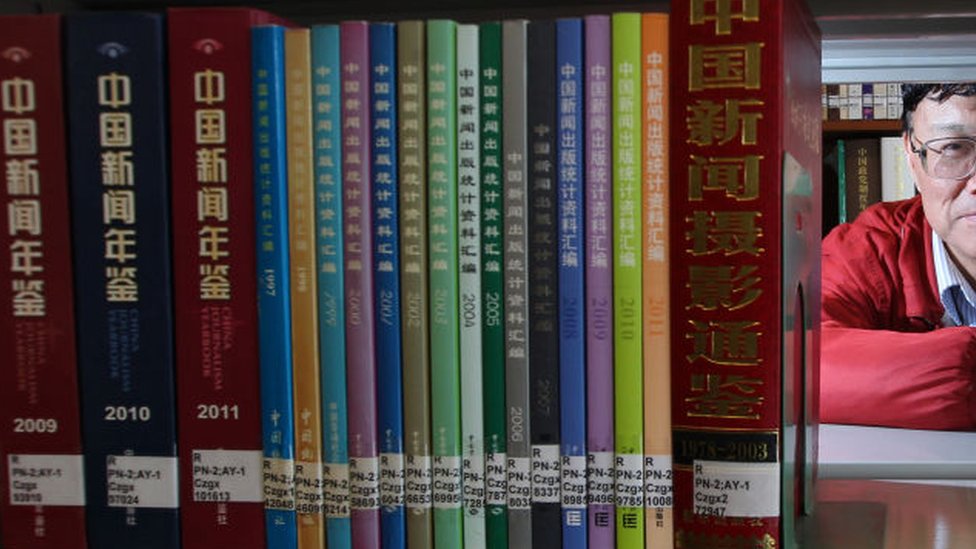

成立於1963年的中心有系統地收集有關當代中國的資料,建立了一套較為完整的地方公報、統計年鑒、期刊和官方出版物,包括大量有關1949到1976中國政治運動的資料和許多在大陸備受爭議的紀錄片等極有價值的收藏。

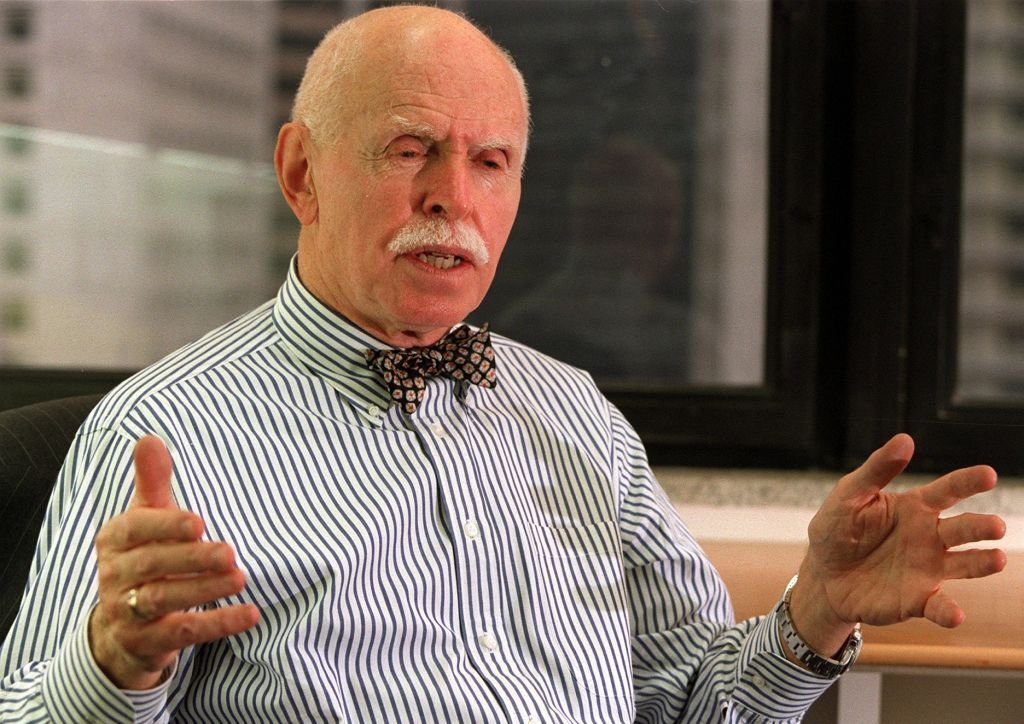

該中心首位主任、紐約大學法學院教授孔傑榮(Jerome Cohen)對重組消息感到傷心。他對BBC中文說,該中心在過去30多年裡,一直是香港中文大學「王冠上的一顆寶石」,而新舉措意味著該中心面臨「可悲的消亡命運」。

如何「重組」

在回應BBC中文查詢時,中大稱將「重組」中國研究服務中心,把現存館藏「作為一個命名館藏,整合至中大圖書館中」。中心將與圖書館和中大的中國文化研究所合併,並稱重組中國研究服務中心是因為受到外部壓力影響的傳言「全屬虛構」。

回復還說,大學將會通過數碼技術,將其館藏進行數碼化,並以專業技術保存原始及罕有歷史資料。相關工作將由圖書館和中國文化研究所支援。紀錄片放映和研討會也將由這兩個機構支援。

目前尚不清楚「命名館藏」將以何種方式排列和擺放中國研究服務中心的各類收藏原件;如何保證在整合過程中不會遺漏任何珍貴資料;是否允許來訪者查閲一些具有政治敏感性的資料;查閲者的隱私如何得到保障;以及在組織紀錄片放映和研討會過程中如何選擇導演和與會者等等。

有近60年歷史的中國研究服務中心原名「大學服務中心」,由研究中國大陸的西方學者成立,於1988年併入香港中文大學,目前運作相對獨立。近日過世的著名中國問題專家傅高義教授曾擔任該中心國際顧問委員會主席。

孔傑榮教授說,「它(USC)不僅是一個研究中心,還是中國獨立學者與香港本地人和外國學者見面交流思想的地方,併入大學綜合圖書館以後,將無法再擔起這一重要角色。」

他還說,「預計今後接觸到該中心寶貴藏品的機會將受到限制,不受歡迎的學者會被排除在外。該中心的研討會和其他計畫要麼被取消,要麼只允許獲得批准的學者參加。」

學者擔憂成「毀滅性損失」

中國研究服務中心目前對外開放,學者幾乎不受任何限制即可進入中心翻查資料。來訪者可以自己查閲或尋求管理人員的幫助。

該中心的分類和排架與一般圖書館不同,是按照研究主題及地區進行。比如在社會、法律、經濟、農村、外交等25個大類之下,按圖書主題再細分為500多類,之後再按省、市、縣分類。這對於想尋找某一類別資料的學者來說非常方便。

美國克萊蒙特.麥肯納學院(Claremont McKenna College)政府學教授裴敏欣對BBC中文說,過去他在該中心花上一周時間,就能夠得到所有要找的資料。而一旦中心解散,這種可能性將會蕩然無存。「對我來說,就不得不多次往返哈佛、斯坦福、加州大學洛杉磯分校、普林斯頓、哥倫比亞和密歇根(大學)。」

「很少會再有國際學者來到中大。收藏將會分散,甚至消失。中大將不再被視為全球漢學研究的頂尖學府」,裴敏欣說。他認為,重組計劃對於研究中國的學者來說,「將是一個毀滅性損失。」

中心的獨特收藏與優勢

中國研究服務中心之所以被譽為「中國研究的聖地」,與其獨特的收藏緊密相關。

該中心收藏的範圍以1949年後中國的國情、民情為主,比如從1949到1976中國政治運動的資料,包括大量有關土改、反右、大饑荒、文革、上山下鄉等史料和著作。與黨史、地方史有關的資料從民國中期開始,地域覆蓋省、市,甚至縣級。

主要收藏的資料包括:從50年代初至今的省級及全國性報紙和期刊;始於50年代初的重要雜誌,包括中共中央委員會主辦的月刊《紅旗》(後改名《求是》)等;中國全國、省、市級年鑒和統計資料;覆蓋到鄉鎮級別的地方志;中、英文中國研究專著,尤其是地區研究資料等。目前藏書超過 12 萬冊。

裴敏欣說,根據他的經驗,「世界上沒有其他頂尖大學擁有類似收藏。」

除此之外,該中心還收集了7千多冊回憶錄、傳記、口述歷史、日記和照片,包括公開及自費印刷的出版物;以及400多部反映社會現實及口述史類的紀錄片。其中許多紀錄片曾在大陸備受爭議,或無法在公開院線上映。

值得一提的是,該中心還收藏了罕見的新華社《內參》(內部參考),覆蓋過去中國軍隊軍級到師級單位的眾多史料。《內參》全稱內部參考,只供特定級別的官員閲讀,以便及時了解民情動態。

曾在該中心做過研究學者的有澳洲首任中國大使Steve Fitzgerald、在中美早期接觸時曾任季辛吉助手的Dick Solomon、香港總督衛奕信爵士(Lord Wilson of Tillyorn)等。

中國研究服務中心邀請學者的標凖並不強調知名度,既邀請過歷史學家秦輝、國際冷戰史專家沈志華等知名學者,也邀請過民間研究者胡伯威、劉宗秀等。

已故歷史學家高華稱這裡是「新思想、新學術、新人生態度的孵化器」,是真正屬於學者的「學術家園」。

是否受《國安法》影響引猜測

在這半年中,香港學術界面臨很大的不確定性。一些在香港的學者表示擔心學術自由受到影響,正在認真考慮是否離開香港到別處做研究。也有國外研究中國的學者表示,對於今後是否來香港做研究需要慎重考慮。

《國安法》6月30日生效後,香港中央圖書館稱「將複檢某些書籍的內容是否違法」,而下架前「香港眾志」組織核心成員黃之鋒、前香港立法會議員陳淑莊和嶺南大學中文系前助理教授陳雲的書籍。這一舉動引發爭議,不少人擔心寒蟬效應到來。

裴敏欣教授認為,《國安法》「間接影響到」中大對於中國研究服務中心的舉措。

他對BBC中文說,「這一法律最糟糕的一面是,製造恐懼和不確定性。謹慎的人,比如中大內部的人士,可能會採取過度措施,以避免違反法律。儘管USC是學術機構,那些想要遠離麻煩的人總有動機關閉它,這樣他們就消除了一個政治風險來源。當然,中大的學術自由和聲譽都要付出巨大代價。」

長久的意識形態陰影

中國研究服務中心在建立之初就被蒙上意識形態的陰影。其早期的許多資金支援來自美國各大基金會。英國殖民政府曾懷疑該中心是美國中央情報局為觀察中國而設立的前哨。

據孔傑榮教授說,就在該中心成立前的一年,大批中國難民獲准越過邊境進入香港。一些西方學者通過與這些難民接觸了解中國。傅高義在該中心成立40周年時曾回憶,當時與這些大陸移民訪談頗為敏感,許多人害怕來到中心會被看成是某一派別的勢力,而一些香港官員也要求避免可能引起反共嫌疑的舉動。

中國改革開放後,美國許多基金會相繼撤走,該中心併入香港中文大學,從九龍的旺角搬到該校圖書館側邊。許多來自中國大陸的學者也開始使用中心的資料。

1997年香港主權移交後,該中心又受到來自香港政府和北京中央政府的壓力。

孔傑榮說,該中心一直設法抵抗壓力,才得以為研究學者保存一個自由討論和研究的空間,但「《國安法》的頒布和中大領導近期態度的轉變,使情況大為不同」,他說。