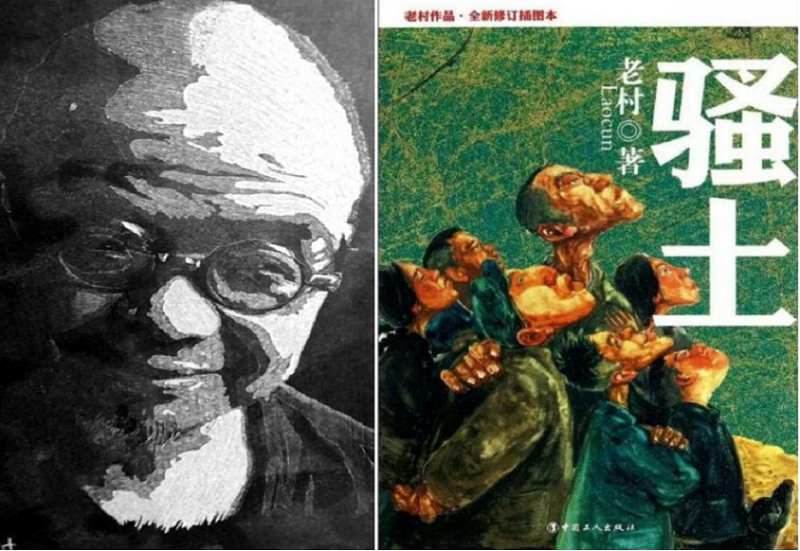

舉起一面平常的鏡子映照世界,那不是有才華的作家所為,因為文學本來就是對抗簡單化的藝術。但陝西籍作家老村(蔡通海)手裡拿的鏡子,如同西漢千年魔鏡,具有幻術般的投影透視力。在這面特殊魔鏡的映照之下,我們可以窺見半個世紀前中國鄉村文革那那一幅已深深隱沒的黑暗圖景。

泰戈爾曾說:「歷史慢慢地悶死了它的真實,但又在痛苦的可怕懺悔中匆匆地拼命去復活它。」老村就是這樣一位具有使命感的作家,他從被扭曲的歷史中探尋到埋藏於大地深處的真實,以卓爾不群的獨立精神與洞察力,踐行了一次被中國官方文學諱莫如深的敘述。

在小說《騷土》中,老村以真實和富有同情心的書寫,在蕪雜荒誕的中國鄉村歷史裡,編織出精彩的人物、事件與場景,讓讀者從世態民情中穿透歷史和人性,認識「權力怎樣損害著鄉村這一恒久命題「(吳洪森語)。這部小說蘊含深沉的智慧、義無反顧的激情與犀利的反諷,衝擊著歷史社會的表層和本質,展示出一個時代的痼疾與病變。

索忍尼辛要求「主要的真實」

在人們的印象中,中國文革主要是給城鎮帶來嚴重危害,對鄉村的影響不是很大。然而老村這個從陝西黃土地上走出來的作家,講述了一個叫鄢崮村的村子怎樣陷入文革的故事,告訴我們:「生活在那種狀態下,是比做奴隸還要恐怖的一件事情。

當年是家裡最小的男孩,老村從小就和父母睡在一面土炕上。在深長的黑夜裡聽父母談話,令他終生難忘的,是父母親每個晚上那一聲長長的歎息:「明天的日子該怎麼過啊?」貧困的家境在男孩心中留下沉重的陰影,更讓童年老村驚心動魄的是,他親眼目睹了一個因饑餓而打劫糧庫的農民被槍斃的過程。

當這個男孩長大進入都市後,中國大地一場又一場的劫難製造了眾多的冤魂,原置於記憶角落的文革傷痛由此被不斷喚醒。他孤單而決絕地返過身去,拾起自己的童年鄉村回憶,為凋零破敗的故土與父老鄉親寫作。

這對老村來說絕不是一件浪漫輕鬆的事情。自1983年始,他一貫的文學主題是:饑餓和虐待、專制和反抗。歷經十年,終於完成了這本被評論家認為是「當代中國文學史上的極品」的小說《騷土》。從最初的刪節版到最終的足本出版,又用了近20年,其艱辛磨礪可見一斑。

歐威爾曾在《文學的阻礙》一文中談到文學與極權的關係。他認為極權制度會造就一個精神分裂的時代,它既不會容許作家忠實地記載事實,也不會容許作者如實反映感情,而這兩者都是文學創作必須的元素。就當今中國文學的現狀來看,在極權壓制下的文學,逐漸造成速食化、泡沫化、空心化的效果,成為無聊的夢囈和彩色的文字遊戲。

極權下文學的病因,就如俄國作家索忍尼辛所指出的:「絕口不談主要的真實,而這種真實,即使沒有文學,人們也早已洞若觀火。」那麼,索氏所說的「主要的真實」是什麼呢?毫無疑問,文學可以有各方面的真實,可以有個人的呢喃之語,但「主要的真實」,必須是因應複雜的社會歷史現實的,必須是有重量的,只有絕望的黑暗中,往道德良知的土壤下深入探索的作家才能找到。

(相關報導:

中國《零八憲章》首批聯署人徐友漁:中國迫害學術自由,文革以來最糟狀態

|

更多文章

)

而老村就是當今中國極為稀少的直面「主要的真實」的作家。他自我勉勵說:「總得要有人做些精緻的東西」在筆者看來,老村所要做的「精緻的東西」,除了別有韻味特色的語言和高超的寫作技巧之外,更涉及對歷史現實的一種反思和批判的態度,即將底層的真實還原出來,將罪人以文學方式釘在歷史的恥辱柱上。

從某種意義上說,文革在中國至今沒有結束,因此,老村的這本奇異的小說,仍然是現實的寫照,是當代中國真正的文學呼吸。正如諾貝爾文學獎得主奈保爾所定義的:「每一種寫作,其實都是某種特定歷史和文化的洞察力的產品。」人們需要這種寫作,來清理、解釋自己所處的吊詭無序的世界。

鄉村文明遭「寇盜式的破壞」

《騷土》一開頭,文革伊始,瘸腿的季工作組進駐鄢崮村。此時鄉村千百年來的穩定結構已被摧毀,村民們已有過天翻地覆的閱歷,經歷了諸如國共內戰、土改鬥地主、合作化、人民公社以及大饑荒等動盪與磨難,應該見怪不怪了。然而,季工作組的到來,仍然在閉塞麻木的鄉村引發了一場無事生非的喧鬧與畸變。

這個時常做夢被毛澤東接見的政治怪物,滿腦子「階級鬥爭」的季工作組,仿佛是一架永不停息的政治發動機。那土地早已充公、階級差別已消失的西北鄉村,在他的折騰之下,平地冒出一場又一場殘酷的「階級鬥爭」來。

一種若隱若現的沉重感,就從這荒誕調侃的描繪之中顯露出來。小說敘述的人物和故事,讓我們看到,極權在偏僻鄉村如何肆無忌憚,而人民又怎樣被迫地成為極權橫行的土壤。在鄢崮村,口口聲聲毛語錄的季工作組就是中共和毛的化身,在他面前,鄉村幹部一個個奴顏婢膝,村民們一個個點頭哈腰。

在老村深具反諷的筆調下,鄉民們不論聰慧狡黠,還是愚鈍呆傻,都具有千年專制下農民散沙般的特點,如原子化的個體。在被集體化剝奪了土地之後,不知政治權利為何物的鄉民,連自己的利益和方向也搞不清楚。他們渾渾噩噩地跟著季工作組的指揮棒轉,民眾和權力建立起一種人身依附的關係。即使處在狂熱的革命時代,鄉民們也不能不如螻蟻一般,卑賤無助且辛勞地活著。

當時混亂的鄉村文革也和城鎮一樣,首先拿讀書人來開刀,小學校的教書匠楊文彰第一個被抓出來批鬥,學校停課鬧革命。而後,鄉村在革命的名義下癲狂起來,欺騙和謊言傷害人們的心靈。動盪的時局給人性之惡展示機會,人們的私怨和宿仇開始發酵。此時,個體的行為就不再由他們自己的人格來決定,而被來自外界的權力意志所決定。

作家極盡揶揄諷刺之能事,以漫畫般的手法描繪出的一場場的荒誕鬧劇,展現出鄢崮村熱熱鬧鬧的眾生相,且穿插著類似於三言兩拍的鄉野情色故事。中國西部農民的苦難、愚昧和麻木被描寫得栩栩如生。讀者因此看到,在傳統倫理被革命瓦解的鄉村,缺乏自我權利意識的無知鄉民,是如何輕易地被極權所煽動利用,成為暴政的基礎。文革這場規模巨大的瞎折騰,對殘餘的鄉村文明、社會結構和人際關係,都造成如魯迅所說的「寇盜式的破壞」。

(相關報導:

中國《零八憲章》首批聯署人徐友漁:中國迫害學術自由,文革以來最糟狀態

|

更多文章

)

「毛澤東」這個名字在小說中貫穿始終。當季工作組進入鄢崮村,毛澤東便給他托夢。在姦淫了房東福堂婆娘後,季工作組又以背誦毛澤東詩詞做掩蓋。村痞龐二臭強姦少女時,也是帶著閃閃發光的毛澤東像章,且以像章作為交換條件。每一次對村人實施的迫害,掌權者都是以毛澤東的名義進行。以毛澤東無所不在的描寫,作者告訴讀者,所謂《騷土》之騷的真實秘密是:毛澤東強暴了他的人民。

阿Q之後最優秀的文學典型

所有的優秀文學都有一個共同的特點:對自己所處的時代提出挑釁性的問題。在《騷土》中,老村對時代的質問,是通過小說人物形象塑造提出來的。在該書眾多人物中,有兩位典型人物的性格與命運最令人震撼,都讓人看到:社會的演變如何深深改變個體的存在,如何導致生命的連續性與一致性的斷裂。

一位是鄧連山,鄢崮村的地主。這個人物與《白鹿原》裡的地主白嘉軒有相似之處:都是憑藉勤勞和智慧積累了土地財富,是鄉村中救助貧困、守護鄉鄰的忠厚仁義之士。但鄧連山很倒楣地碰上了土改,作為地主被清算,家中金銀財產被連鍋端,還因為在豬圈裡發現手榴彈,被以「陰謀反攻倒算」罪名給判了十年牢獄。同是在民國承擔傳統道德責任的鄉紳,鄧連山卻不如白嘉軒那樣具有深厚的儒家文化根基,他似乎更像一個純粹的地主,經歷巨大的厄運後,他原有的自我信念和道德原則蕩然無存。

在老村的故事裡,當年鄧連山曾是「虎虎勢勢的一條大漢」,為人敦厚,極講誠信。在蓮花寺監獄勞改後,他變成了「三勤」積極分子:一是彙報思想勤;二是請示工作勤;三是學習《毛選》勤」。就如患了「斯德哥爾摩綜合症」的瑞典人質,愛上了搶劫自己的綁匪,鄧連山成為毛澤東的忠實信徒。

阿Q曾經被趙老爺抽了一個嘴巴,說他「不配姓趙」,他沒法反抗。而鄧連山在獄中不但沒有反抗,反而被徹底馴化。他勤讀毛選改造思想,其奴性深入骨髓。一次,鄧連山遭大隊民兵的暴打,他居然還嫌人家下手不狠。在完全喪失自我尊嚴之後,鄧連山還接受了紅朝灌輸的「階級仇恨」意識,為了他所愛戴的領袖,他竟然告黑狀出賣自己的鄉鄰,導致帶領村民開倉偷糧的郭大害被槍斃。在小說的結尾,鄧連山終於良心覺醒,自縊在村東的柿樹上。

可以說,鄧連山是中國文學史上繼阿Q之後塑造得最成功的文學典型。老村既寫出了這個人物鮮明的個性特點,又通過他那令人吃驚的人格變化,反映出文革特定時期的社會生活和人際關係,描述人們在喪失尊嚴感之後的變態心理,具有相當的共性與普遍性。凡是經歷過文革的讀者都知道,當年如鄧連山一樣因自我改造思想而喪失良知的人,為向共產黨表忠心告密陷害他人的人,幾乎遍及中國城鎮鄉村,甚至包括大城市的一些高級知識份子,但很少有人像鄧連山一樣為之自殺贖罪。

為鄉村最後的好漢唱一曲輓歌

中國鄉村社會千百年來所形成的傳統道德,如善、孝、禮、勤等價值觀,在由中共所率領的農村地痞及烏合之眾手裡,短短十幾年時間,就被以摧枯拉朽之勢給摧毀了。但老村並沒有將歷史一筆簡化,而是以「嘔出幾升血來」的辛苦,思考那場浩劫中的鄉村之演變以及人的全部複雜性:那裡有奴役、有馴化、也有不屈的反抗。

老村娓娓道來,敘述了郭大害在礦山出事故後回村調養的故事。這個年輕人好善樂施救助鄉親,他在燈下癡心讀《水滸》,並與村中十三男兒結義為兄弟,一起舞槍弄棒。郭大害與啞女之間的純真美好的情意,是這本小說最溫暖人心的章節。

在小說後半部分,郭大害帶領村民開倉分糧之事件,無疑是這部文革小說的高潮所在。當時季工作組離村,幾個基層幹部勾結,偷偷私分集體小麥。氣紅了眼的村人找郭大害尋求主張,大害便想出一個「智取生辰綱」的主意,打個「借條」就撬開糧倉,讓各家分糧救濟饑荒。這樣,一群熱血青年即刻被打成「反革命集團」,大害本人被押到高崖下槍斃。

這位梁山好漢式的鄉間英雄,不是老村憑空虛構出來的。如前所述,老村童年時目睹了一個因打劫集體糧庫的農民被槍斃事件。中國自五十年代末的大饑荒到文革,因饑餓活不下去,農民的搶糧事件時有發生。例如四川漢子李文忠就曾持槍搶庫開倉濟民,自己因此被判重刑。

為在文革中反抗極權的鄉村青年,老村灑下了一掬同情淚。但老村書寫時的心情是複雜的,他既熱情讚賞郭大害的勇敢仗義,也冷峻地看到他的局限性,認識到郭大害的農民性格有「阿Q式的厚道和狡黠」,此外還有「賈寶玉式的的乖張和良善」。在統治者擁兵自重的當代,這類年輕人所謂傳統的「水滸」好漢式的反抗,註定逃不脫失敗的命運。

一部《騷土》,是老村為在文革遭難的鄉村吟唱的一曲無奈而悲涼的輓歌,其中暗藏的是一把打開中國以及中共政治秘密的鑰匙,中共文學當局因此對此書三緘其口。儘管思想內容深沉凝重,但善於揶揄戲謔、有插科打諢的說書才華的老村,是絕不會讓自己的小說沉悶無趣的。他用通俗的喜劇手段寫悲劇,語言鮮活生動,雅俗共賞。這部奇特的小說有著深遠綿長的魅力,正如老村自己所期待的:「給備受勞苦的大眾帶去娛樂,帶去對歷史沉沉的正視。」

(相關報導:

中國《零八憲章》首批聯署人徐友漁:中國迫害學術自由,文革以來最糟狀態

|

更多文章

)